Oskar Cohn: Ein Sozialist und Zionist im Kaiserreich und in der Weimarer Republik

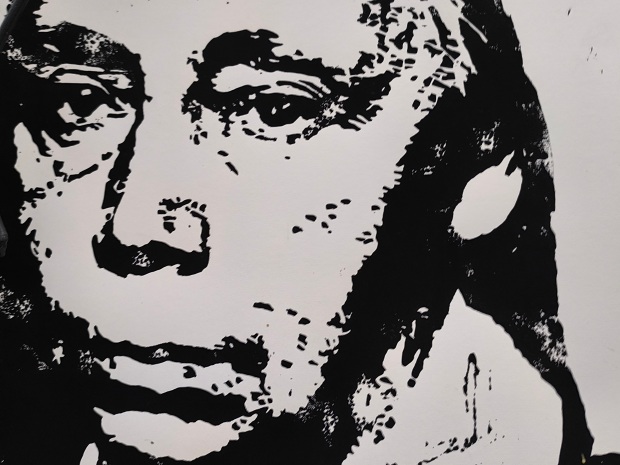

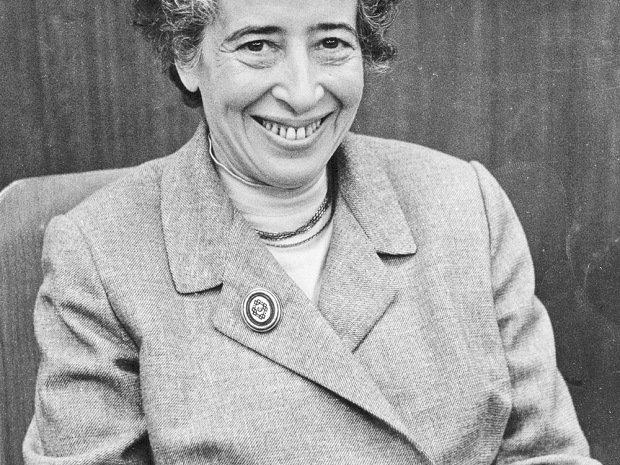

Oskar Cohn

0In der Zeit des revolutionären Übergangs vom Kaiserreich zur Weimarer Republik spielte der jüdische Abgeordnete und Jurist Oscar Cohn eine wichtige politische Rolle, zunächst für die Ziele des demokratischen Sozialismus, später für die Belange der Juden. Oskar Cohn passt nicht ohne weiteres in das Schema, in das Historiker gern jüdische Sozialisten pressen. Karl Marx, Rosa Luxemburg oder Karl Singer beispielsweise konnten und wollten partikulare jüdische Interessen nicht anerkennen, da sie sich einem universal-sozialistischen Ideal verpflichtet fühlten. Nicht so Cohn: Seinem Selbstverständnis nach war er beides - Sozialist und Jude nebeneinander, gleichzeitig und gleichberechtigt. Mehr noch: er hatte eine explizit zionistische Seite. (JR)

0„Was Oskar Cohn betrifft, so ist er mir - und nicht mir allein - ein [...] Rätsel geblieben“. So bemüht sich der Stenograph der Repräsentantensitzungen der Jüdischen Gemeinde Berlins in den Weimarer Jahren, Alexander Szanto, um eine Charakterisierung Oskar Cohns, um folgende Begründung für seine Ratlosigkeit nachzuliefern:

„Ein Mann mit einer ruhmreichen Vergangenheit in der deutschen Arbeiterbewegung, [...] tapferer Wortführer der pazifistischen U[nabhängigen] S[ozialdemokratischen] P[artei] (USPD) während des Ersten Weltkrieges, hatte er sich im Laufe der zwanziger Jahre aus dem politischen Leben Deutschlands zurückgezogen und tauchte jetzt hier auf einem Nebengleise, in einer konfessionellen Körperschaft auf. Die wenigen Reden, die er dort hielt, befaßten sich durchweg mit Bagatell-Angelegenheiten. Es war - um ein banales aber treffendes Beispiel aus dem bürgerlichen Leben heranzuziehen - als ob der Direktor eines großen Industriekonzerns plötzlich als Lohnbuchhalter bei einer kleinen Provinzfirma auftauchen würde".

Gewiss war Oskar Cohn (1869-1934) zu seiner politisch aktiven Zeit eine bekannte Persönlichkeit. Durch seine Friedensaktivitäten, seine Tätigkeit als Leiter des deutsch-russischen Handelsbüros und Rechtsbeistand der russischen Botschaft in Berlin besaß er auch international einen Namen. Doch bereits in einem Gedenkartikel aus dem Jahre 1940 wurde bedauert, dass der einmal „meistbesprochene, meistgehasste und meistgeliebte deutsche Politiker“, dessen Bild durch die Weltpresse gegangen war, bereits fünf Jahre nach seinem Tod in Deutschland nahezu völlig vergessen war.

„Kein gelernter Jude“

Cohn gibt Rätsel auf: Er war ein Mann, der mit 55 Jahren auf eine glänzende berufliche, (partei-)politische und parlamentarische Karriere zurückblicken konnte, als Unterstaatssekretär im Reichsjustizministerium in der Zeit des revolutionären Übergangs in Deutschland Ende 1918 für kurze Zeit an der politischen Macht partizipierte und von dem es heißt, dass er nach politischer Resignation Mitte der 1920er Jahre seine politischen Ämter niederlegte, um sich ausschließlich jüdischer „Volkstumsarbeit“ zu widmen. Seit 1924 saß er nicht mehr als Abgeordneter im Preußischen Landtag - aus dem Reichstag war er bereits einige Jahre zuvor ausgeschieden -, sondern als Vertreter der jüdisch-sozialdemokratischen Poale Zion in der Repräsentantenversammlung der Jüdischen Gemeinde Berlins. „Ich bin zwar geborener, aber nicht gelernter Jude“, stellte er sich 1927 den Delegierten auf der Verbandstagung des Preußischen Landesverbands Jüdischer Gemeinden vor und erklärte sich weiter: „Ich bin aus der großen Politik zur jüdischen Politik gekommen, über das deutsche Judentum hinweg - im Gegensatz zu vielen [...], die vom Judentum zum Deutschtum gelangt zu sein glauben“.

Cohn gehörte dem überparteilichen deutschen Pro-Palästina-Komitee an. Er war seit 1919 Präsidiumsmitglied des Berliner Arbeiterfürsorgeamtes der jüdischen Organisationen Deutschlands, in das er als „Arbeitervertreter“ gewählt worden war. Dies führte ihn 1920 in die Reihen der zionistischen Arbeiterpartei Poale Zion, die er auf mehreren Zionistenkongressen vertrat. Hier trat er dafür ein, dass die Jüdischen Gemeinden aus „reinen Tempelgemeinden“, die sie sein wollten, zu einem „Instrument des Aufstiegs der jüdischen Masse“ werden, um sich zu einer demokratisch weltlichen Jüdischen Volksgemeinde zu wandeln. Der Zionistischen Vereinigung für Deutschland stand er durchaus kritisch gegenüber. Er beklagte, dass sie zu wenig zur Klärung der jüdischen Probleme beitrage und keine konsequente Politik betreibe.

Außerhalb Deutschlands war Cohn bei der Bekämpfung von Pogromen in Osteuropa aktiv.

Oskar Cohn war der einzige Zionist, der je in einem deutschen Parlament saß - ohne zionistisch organisiert zu sein (mit Ausnahme seiner Verbindung zur Poale Zion, die er vertrat). Und damit war er die „eigenartigste Erscheinung“ unter den jüdischen Abgeordneten der Weimarer Zeit.

Markstein des deutschen Judentums

Er ist für die deutsch-jüdische Historiographie insofern bedeutsam, als er zu den wenigen jüdischen Sozialisten gehörte, die sich uneingeschränkt für jüdische Interessen einsetzten. Damit unterschied er sich von der Mehrzahl jener in der Arbeiterbewegung Engagierter, für die Herkunft (und Religion) unbedeutend waren. Für sie alle stellte das Judentum keine Nation, sondern lediglich eine Konfession dar. Mit Verwirklichung des Sozialismus würden ohnehin alle Glaubensbekenntnisse bedeutungslos. Sein Auftreten im Parlament bedeutet ein Markstein im Verlauf der politischen Geschichte des deutschen Judentums.

1912 auf eine Umfrage unter jüdischen Reichstagsabgeordneten nach ihrer Stellung zur Religion antwortend, räumte Cohn zwar ein, dass ihm die „Passahlieder [...] verklungen“ seien. Doch sprach er von den Gefühlswerten und Traditionen, die das Leben seiner Eltern und seine Jugend in der oberschlesischen Kleinstadt Guttentag bestimmt hätten. Nicht „ohne Bewegung und ehrlichen Kampf“ hätte er sich von den „Glaubenssätzen des Judentums gelöst und [sich] das Weltgebäude aus anderen Bausteinen errichtet“. Er wolle erklärtermaßen Mitglied der Jüdischen Gemeinde bleiben, solange die Gemeinschaft der Juden nicht nur eine religiöse, sondern auch eine politische Gemeinschaft sei, - „ach, leider nicht ist, wohl aber sein sollte!“, wie er hinzufügte.

Cohn stand dem Judentum - namentlich dem Ostjudentum - mit Achtung und Verehrung gegenüber. Nichts verdeutlicht seine Haltung anschaulicher als sein Redebeitrag, mit dem er sich als gewählter Repräsentant erstmals auf dem Verbandstag des Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden im März 1927 zu Wort meldete. Er schilderte, dass er durch den Krieg auf die Probleme der Ostjuden und „überhaupt zu jüdischen Dingen“ gestoßen sei, woraus er folgerte: „Deshalb werden Sie verstehen, daß in dem Punkte der Gleichberechtigung der ausländischen Juden, oder sagen wir besser, um uns nichts vorzumachen, von Ostjuden, im Leben der jüdischen Gemeinschaft für mich und meine sozialistischen Freunde eine Konzession durchaus unmöglich ist“.

Cohn distanzierte sich von der unter den deutschen Juden weiterverbreitete Auffassung vom kulturellen Unterschied zwischen West- und Ostjuden.

Es war keine Selbstverständlichkeit, sich selbstbewusst zum Judentum zu bekennen, wenn man bedenkt, dass beispielsweise außer ihm lediglich drei Abgeordnete des Preußischen Landtags zu Beginn der Weimarer Republik ihr Religionsbekenntnis mit „jüdisch“ angaben.

Oskar Cohn, Mitglied des Reichstags

Oskar Cohn wurde 1912 im thüringischen Nordhausen als sozialdemokratischer Kandidat in den Reichstag gewählt. Als Reichstagskandidat hat er nie einen Hehl aus seinem Judentum gemacht. Im Gegenteil. Den Wählern stellte er sich bei seinem ersten öffentlichen Auftritt in seinem Wahlkreis Nordhausen, den die Sozialdemokratie bis dahin nie gewinnen konnte, so vor: „Ich spreche als ein Jude zu Ihnen, als Angehöriger einer seit Jahrtausenden immer wieder verfolgten und oft entrechteten Rasse und Menschenklasse. Weil ich für das Recht der Entrechteten oder Benachteiligten, der Verteidigungsbedürftigen kämpfe, bin ich ja ein Rechtsanwalt geworden.“

Das Sprechregister der Stenographischen Berichte des Reichstags weist Cohn als einen der häufigsten Parlamentsredner aus. Allein in der ersten Session der 13. Legislaturperiode des Reichstags von 1912-1914 sind 123 Wortmeldungen Cohns darin verzeichnet. Er war der rechtspolitische Sprecher seiner Partei.

In den ersten zwei Weltkriegsjahren war die „Judenfrage“ im Reichstag kaum zur Sprache gekommen. Im Juni 1916 sah sich Oskar Cohn erstmals veranlasst, das Schicksal der Juden in Russisch-Polen im Reichstag anzusprechen.

Bei jeder sich bietenden Gelegenheit griff Cohn im Reichstag Probleme von Juden auf, auch die der außerhalb Deutschlands lebenden. Als im Jahre 1917 in Palästina Gräueltaten der türkischen Soldateska, verübt an der jüdischen Bevölkerung, bekannt wurden, lenkte er die Aufmerksamkeit auf die bedrohliche Lage der unter türkischer Herrschaft lebenden Juden. Der türkische Befehlshaber in Palästina, Djemal Pascha, hatte unter dem Deckmantel militärischer Notwendigkeit begonnen, 9.000 Juden aus Tel Aviv zu vertreiben und war im Begriff, die jüdische Palästinakolonisation zu zerschlagen. In einer Interpellation forderte Cohn am 14. Mai 1917 die Reichsregierung auf, sie solle auf die osmanische Regierung einwirken, um eine Wiederholung der Massaker, wie sie gegen die Armenier während des Krieges verübt worden waren, zu verhindern. Die Anfrage stand im Einklang mit der sozialdemokratischen Parteiführung, die auf eine Intervention bei der Hohen Pforte in Konstantinopel drängte. Die deutsche Reichsregierung intervenierte erfolgreich.

Zentrales Anliegen von Cohns politischer Arbeit war sein Engagement für die Ostjuden. Seit Kriegsbeginn hatte Cohn sich dem „Komitee zur Befreiung der russischen Juden“, das seit November 1914 den Namen „Komitee für den Osten“ trug, angeschlossen. Während des Krieges setzte er sich dafür ein, den nach Deutschland vermittelten ostjüdischen Rüstungsarbeitern einen umfassenden Rechtsschutz zukommen zu lassen, ihnen bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen.

In der Nationalversammlung

Oskar Cohn war der einzige Vertreter der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, der sowohl in die National- als auch Preußischen Landesversammlung gewählt wurde. Auch in der Nationalversammlung trat er nicht weniger häufig wie im Reichstag als Redner in Erscheinung. Einschließlich der persönlichen Erklärungen und Bemerkungen zur Geschäfts- und Tagesordnung verzeichnet das Sprechregister der Verfassungsgebenden Deutschen Nationalversammlung zwischen 1919 und 1920 insgesamt 285 Stichworte, zu denen Cohn Stellung nahm.

In der Deutschen Nationalversammlung gehörte er dem Verfassungsausschuss an, wo er sich als hervorragender Kenner des Verfassungsrechts einen Namen machte. Doch waren seine Vorstellungen von der zukünftigen Verfassungsform Deutschlands die eines idealistischen Außenseiters. Ihm schwebte das Modell einer direkten Demokratie, also die Selbstregierung des Volkes als politisches Ideal vor, wenngleich ihm bewusst war, dass die Strukturen dazu im deutschen Volk noch nicht verankert waren.

Die „Judenfrage“ brachte Cohn in der Nationalversammlung mit einem bemerkenswerten Vorschlag zur Sprache. Die Beratung des Verfassungsartikels, der den Schutz der fremdsprachigen Minderheiten sichern sollte, nahm er zum Anlass für einen Formulierungsvorschlag, um die Juden in die vorgesehenen Schutzbestimmungen einzubeziehen. Cohn argumentierte in dieser Frage ganz vom zionistischen Standpunkt. Er plädierte, in dem Artikel „Schutz der nationalen Minderheiten“ die „jüdische Nationalität“ mit zu berücksichtigen.

Cohns Rede im Preußischen Landtag am 29. November 1922, mit der er für die unterdrücktesten aller Verfolgten - die Ostjuden - eintrat, ist ein Ruhmesblatt deutscher Parlamentsgeschichte. Sie war getragen von tiefster Humanität und Toleranz, und gewiss spielten jüdische Traditionen und Empfindungen dabei eine Rolle: Eine pazifistische Gesinnung, sozialistische Ideale, solidarisches Verhalten. Und seine Schlussworte enthielten tiefe prophetische Einsichten, als er sagte: „Was die Juden erleben an erzwungenen Wanderungen, an Leiden im Kriege und nach dem Krieg, es könnte einmal auch deutsches Schicksal werden [...]“. Deutschland könne auch einmal ein „Haus ohne Land“ werden: „Dann wird ein großer Kreis deutscher Menschen das Schicksal der Juden als eigenes Schicksal empfinden und sehen, daß das deutsche Schicksal, unter anderen Bedingungen und Verhältnissen, nur die Abwandelung des jüdischen Schicksals ist“.

Desillusion und völkischer Antisemitismus

Es war keineswegs allein die Enttäuschung über die deutsche Politik und die antisemitische Stimmung, die auf den damaligen Zeitgeist wesentlich einwirkte, die Cohn veranlasste, sich aus der Politik zurückzuziehen, es war offensichtlich seine Desillusion, dass selbst die Linksparteien, auch seine eigene sozialdemokratische Partei, diesen Strömungen nicht nur wenig entgegensetzte.

Die politische Stoßrichtung der von Völkischen und Antisemiten organisierte und bis weit in „liberale“ Kreise hineinreichende antijüdische Kampagne, die während des Weltkrieges begann, war deutlich: In dem Maße, in dem die seit November 1918 regierende Sozialdemokratie es versäumt hatte, der Behauptung, die Juden seien schuld an der Niederlage Deutschlands energisch entgegenzutreten, wurde sie selbst als Nutznießer des Zusammenbruchs und Vollstrecker „jüdischer Herrschaft“ geziehen. Jude und Sozialist galt als Gleichsetzung für revolutionär - diese Kombination war im öffentlichen Bewusstsein eine bestimmende Komponente des komplexen Gesamtbildes, gegen das sich antisemitische Stimmungen und Kampagnen richteten. In der Hetzpropaganda des „Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes“ liest das so:

„Wurm, Stadthagen, Arons, Cohn,/Bernstein, Goldstein, Davidsohn,/Herzfeld, Haase, Singerleben/Und die Rosa noch daneben,/Das ist - o Himmel, steh uns bei,/Die deutsche Arbeiter-Partei!“

Es war der Jude Oskar Cohn, der zur Zielscheibe von Antisemiten und Antidemokraten geworden war - und von diesen gab es nicht wenige auch in demokratischen Parteien. Cohn musste die Tatsache, dass die Sozialdemokratie dem Antisemitismus nicht entschieden genug entgegentrat, besonders schmerzlich empfinden, hatte er sich doch persönlicher antisemitischer Erfahrungen wegen bewusst dieser Partei angeschlossen. Doch standen die jüdischen Parteimitglieder allein im Kampf gegen die „dummen Kerls“.

Den Politiker Oskar Cohn hat Ernest Hamburger treffend charakterisiert: „Cohn war ein ernster Mann, höflich, stets gründlich, vor Gericht und als politischer Debatter gut vorbereitet, kein brillanter Redner, aber kenntnisreich, eindringlich, zuweilen etwas lehrhaft. In seinem Wirken beherrschte ihn das Gefühl der sittlichen Verpflichtung gegenüber seinen Mitmenschen, ohne Rücksicht auf die Staatsräson. Die Gerechtigkeit ging ihm über alles. Was er für wahr hielt, sagte er unumwunden heraus, ungeachtet des Unwillens, den er dadurch zuweilen hervorrief“.

„Er tat Gutes für die Menschheit“

Mit Beginn seines Eintritts in das politische Leben beteiligte sich Cohn aktiv in der deutschen Arbeiterbewegung. Der Antisemitismus, dem er als Jude von Jugend an spürbar begegnet war, motivierte ihn, konsequent für eine sozialistische, radikal-demokratische Staats- und Lebensordnung zu kämpfen, für eine Gesellschaft, in der jede soziale und internationale Diskriminierung aufgehoben sein sollte. Er engagierte sich in vorderster Reihe für die Ziele des Sozialismus und für die vollständige Emanzipation der Juden, deren Schicksal er gewissermaßen mit der Verwirklichung sozialistischer Ideen verknüpfte. In ihm spiegelt sich ein Messianismus, der sich in säkularisierter Form in einem Sozialismus der Neuzeit niedergeschlagen hat. Als ultima ratio sollte der Staat den Juden einen verbrieften Minderheitenstatuts garantieren.

Cohn gehörte zu den Juden, die von der Aussichtslosigkeit eines jüdischen Kampfes für die Weimarer Republik überzeugt sein mussten. Er hatte am eigenen Leibe schmerzlich erfahren müssen, dass sein Einsatz für die Demokratie, sein Kampf gegen Antisemitismus und Reaktion verunglimpft und der Staat von Weimar von seinen Gegnern als „Judenrepublik“ verhöhnt wurde. Hellsichtig hatte er erkannt, dass die Juden trotz Emanzipation und Assimilation, trotz der scheinbaren demokratischen Zeitenwende nach 1918 zu ihrem Schutz eines besonderen Status' bedurften. Das Eintreten von Juden für bestimmte politische Ideale brachte diesen mehr Schaden als Nutzen, was schließlich dazu führte, so Robert Weltsch, von 1919 bis 1938 Chefredakteur und Mitherausgeber der „Jüdischen Rundschau“ in Berlin, dass manche Juden, die eine aktive Rolle im politischen Leben gespielt hatten, sich immer mehr zurückzogen. Zu diesen zählte auch Oskar Cohn.

Cohn war, nachdem er Berlin auf der Flucht vor den Nazis bereits verlassen hatte, für die jüdische Emigranten-Hilfsorganisation HICEM tätig. In Paris beteiligte er sich an den Vorbereitungen für den World Jewish Congress. Er starb am 31. Oktober 1934 in Genf, wo er an der jüdischen Welthilfekonferenz teilgenommen hatte. Seiner Bestimmung gemäß wurde die Asche seines Leichnams im ältesten Kibbuz Palästinas in Deganiah am Südufer des Sees Genezareth beigesetzt. Der Text auf dem Grabstein lautet schlicht: „Oskar Cohn, Sohn des Bernhard Cohn. Er tat Gutes für die Menschheit!“

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung