Seit mehr als 175 Jahren wirken deutsche Juden in öffentlichen Ämtern

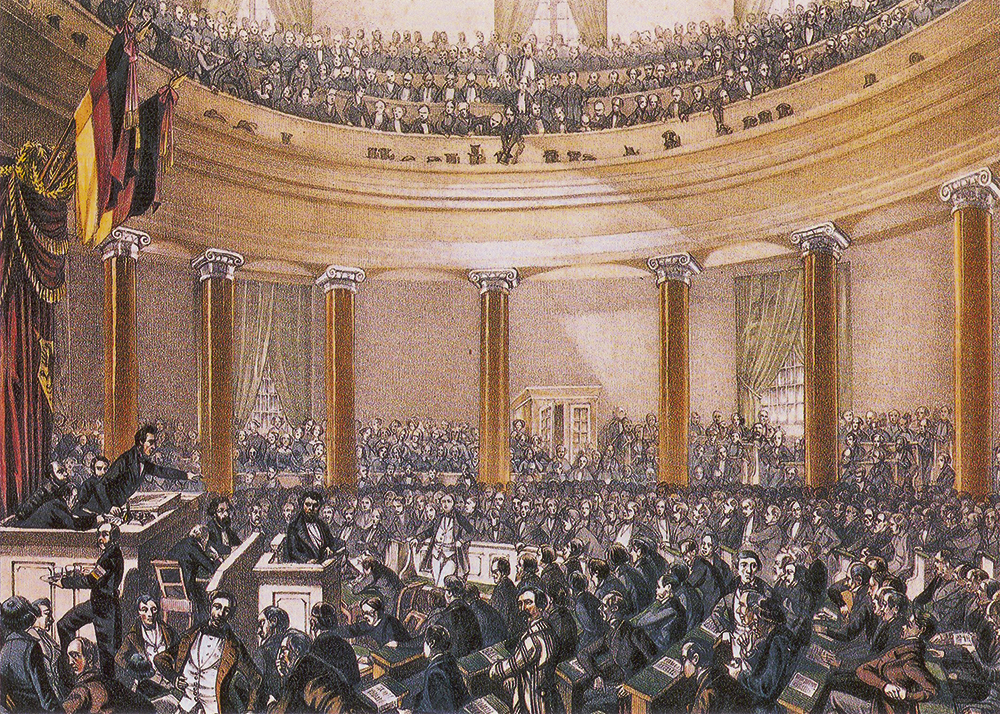

Das Frankfurter Paulskirchen-Parlament 1848 legte den Grundstein für die vollen Staatsbürgerschaftsrechte aller Deutschen.© COMMONS/WIKIMEDIA

Das Engagement deutscher Juden auf der politischen Bühne beginnt mit der Emanzipationsbewegung im 19. Jahrhundert. Doch waren die ersten 100 Jahre nach dem preußischen Emanzipationsedikt von 1812 von Assimilation geprägt - nur wer sich taufen ließ, konnte in ein staatliches Amt gelangen. Der Weg in die Politik wurde den Juden durch die geistige Emanzipation, die der rechtlichen vorausging, gebahnt. Sie mussten Umwege über die Literatur und Publizistik nehmen. Doch trotz Ausgrenzung, Diskriminierung und Verfolgung tragen unser Grundgesetz und Demokratie die Handschrift jüdischer Politiker wie beispielsweise Eduard Lasker oder Ferdinand Lassalle, des Begründers der SPD. (JR)

Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts waren Juden in Deutschland nie in einer politischen Interessenvertretung an die Öffentlichkeit getreten. In der reaktionären Zeit des Vormärz waren sie von allen Staatsämtern ausgeschlossen, hatten sie ihre Aktivitäten auf das literarisch politische Feld gelegt.

Die verhasste alte Ordnung, die Ghettos, die Leibeigenschaft und-zölle, die Schikanen bei Reisen, Niederlassung und Familiengründungen, die Behinderung beim Beten, bei der Berufswahl und Bildung, die alltägliche Diskriminierung durch Beamte und Behörden, all diese Beschränkungen und Zurücksetzungen kennzeichneten die Lage der Juden vor der Französischen Revolution in den deutschen Landen. Und all das wurde durch dieselbe mit einem Schlag beseitigt. Fast alles. Mehr nur auf dem Papier festgehalten als realiter umgesetzt.

Weg in die Emanzipation

Dennoch: Das preußische Emanzipationsedikt des Jahres 1812 war für die in Preußen-Deutschland lebenden Juden ein großer Fortschritt, sie waren mit einem Mal zu „Einländern“ und zu preußischen Staatsbürgern erklärt, denen damit der Zugang zu politischen Ämtern offenstand. Und davon machten Juden Gebrauch. Als Gegenleistung wurde von ihnen eine Anpassung an die herrschenden Sitten und Gebräuche erwartet sowie eine mögliche Aufgabe der angestammten Religion und ihrer jüdischen Identität, kurz: die vollständige Assimilation. Juden blieben in der Folgezeit auch weiterhin von allen Staatsämtern, von der Justiz und der Offizierslaufbahn ausgeschlossen.

Nur wer durch das Tor der Konversion ging, konnte auf ein öffentliches Amt hoffen. Es dauerte weitere 100 Jahre bis mit Walther Rathenau der erste – ungetaufte! – Jude in Deutschland in ein Ministeramt gelangte. Damit war nach der Novemberrevolution des Jahres 1918 und der anschließenden Gründung der ersten deutschen Demokratie in Weimar die Judenemanzipation auch in sozialer Hinsicht erreicht. Der Antisemitismus war auch in der Weimarer Republik nicht obsolet geworden – im Gegenteil: Rathenau wurde Opfer rechtsextremer, völkischer Gewalt, als Politiker und mehr noch als Jude.

Im März 1848 änderte sich für Juden einiges. Die Volksbewegung dieses Jahres hat dem deutschen Volk kein Stück Freiheit mehr, den Juden kein Stück Emanzipation mehr gebracht. Abgesehen von einigen größeren oder kleineren Zugeständnissen, blieb es in der Hauptsache beim Alten, insbesondere hinsichtlich der Judengesetzgebung. Der vielversprechende Beschluss, wonach das religiöse Bekenntnis den Genuss der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte weder bedinge noch beschränke, ein Beschluss, den die Abgeordneten im Frankfurter Paulskirchen-Parlament 1848 getroffen hatten, blieb inhaltsleer, eben nichts als schöne Worte.

Da ist Johann Jacoby, ein tiefernster Mann, zivilcouragiert, bereit, für seine politischen und religiösen Überzeugungen ins Gefängnis zu gehen. Da ist Eduard (von) Simson, den das Jahr 1848 zum Repräsentanten des Bürgertums emporhebt und der später zum Gegner Otto von Bismarck wird. Oder da ist Ludwig Bamberger, der einzigartige Kenner in Währungsfragen und Meister eines klassischen Sprachstils, der vom revolutionären Demokraten zum gemäßigten Liberalen und zum unversöhnlichen Feind des Sozialismus und der Bismarckschen Sozialreform wird. Da sind Eduard Lasker, überzeugter Demokrat, dem die Bewahrung des Rechtsstaats das wichtigste Anliegen war und der einen wesentlichen Anteil bei der Ausgestaltung der Reichsverfassung und Reichsgesetzgebung hatte. Da sind Moritz Ellstätter und Robert Friedberg, die beiden ersten aus dem Judentum stammenden Minister in einem deutschen Land, Levin Goldschmidt oder Bernhard Dernburg. Und all die anderen. Dennoch: Die wenigen Staatsbeamten der vor-bismarckschen und bismarckschen Zeit, die aus dem Judentum kamen, waren allesamt getauft, mussten es sein. Auch wenn einigen wenigen Juden trotz genommener Taufe der Sprung in ein staatliches Amt gelang, blieben ihnen Zurücksetzungen in ihrer beruflichen Laufbahn nicht erspart.

Innerhalb der deutschen Sozialdemokratie sind fünf jüdische Persönlichkeiten zu nennen, die auch parlamentarische Wirksamkeit erzielen konnten: Ferdinand Lassalle, der Begründer der deutschen Sozialdemokratie, Paul Singer, Eduard Bernstein, Hugo Haase und Ludwig Frank.

Vertreter verschiedener politischer Strömungen

Der israelische Sozialhistoriker Jacob Toury hat errechnet, dass im Revolutionsjahr von 1848 – zum ersten Mal hatten Juden bei der Wahl zur Frankfurter Nationalversammlung das uneingeschränkte aktive und passive Wahlrecht - etwa 750 deutsche Juden in verschiedenen politischen Organisationen tätig waren, und zwar als Mitglieder von Parlamenten, Landtagen, Stadtverordnetenversammlungen, Wahlmännerkollegien, Vereine und Klubs.

Juden bildeten jedoch keine monolithische Gruppe festumrissener politischer Gesinnung, sondern handelten ebenso ihren Gesellschaftsinteressen entsprechend wie die übrige Bevölkerung. Alle Schattierungen des politischen Spektrums waren unter ihnen vertreten. Die überwiegende Mehrheit, die aufstiegsorientiert war und sich ins deutsche Bürgertum einzuordnen suchte, neigte zum gemäßigten konstitutionellen Liberalismus. Es gab aber auch Konservative, die ihre Loyalität zum Herrscherhaus unter Beweis stellten. Am anderen Ende des sozialen und weltanschaulichen Spektrums befanden sich „radikale“ Demokraten und Sozialisten wie der Schriftsetzer Stephan Born, der seine Hauptaufgabe im Kampf für die Emanzipation der Arbeiterschaft sah.

Im Revolutionsjahr 1848 traten Juden in Deutschland in das parlamentarische Leben ein. Unter den 586 Abgeordneten der Frankfurter Paulskirche, der ersten demokratisch gewählten Volksvertretung Deutschlands, befanden sich fünfzehn Männer jüdischer Herkunft. Davon bekannten sich sechs zum Judentum, während die anderen getauft waren. Die Mehrheit dieser Parlamentarier, nämlich elf, waren der radikalen und gemäßigten Linken sowie dem linken Zentrum zuzurechnen. Unbekümmert um Vorurteile und Gehässigkeiten wählte die Versammlung zwei Abgeordnete jüdischer Herkunft zu Vertretern des Parlamentspräsidenten, darunter den Wortführer der jüdischen Emanzipation - Gabriel Riesser.

Der bekannteste Vertreter unter den jüdischen Abgeordneten war neben Johann Jacoby Gabriel Riesser, der von Oktober bis Dezember 1848 als zweiter Vizepräsident der Nationalversammlung fungierte. Sein politisches Programm legte er in der Zeitschrift „Der Jude“, deren Herausgeber er von 1832-1835 gewesen war, mit folgenden Worten nieder: „Bietet man mir mit der einen Hand die Emanzipation, auf die alle meine innigsten Wünsche gerichtet sind, mit der anderen die Verwirklichung des schönen Traumes von der politischen Einheit Deutschlands mit seiner politischen Freiheit verknüpft, ich würde ohne Bedenken die letztere wählen; denn ich habe die feste, tiefste Überzeugung, dass in ihr auch jene enthalten ist“. Johann Jacoby gehörte zum linken Spektrum der Paulskirchen-Abgeordneten. Er war ein Wortführer der radikalen Demokraten, der der Obrigkeit mutig die Stirn bot.

Hugo Preuß

Allein in der Doppeldeutigkeit seines Namens manifestiert sich die grundpatriotische Haltung des 1860 in eine deutsch-jüdische Familie hineingeborenen – Hugo Preuß. Preuß und Preußen, in diesem Namenspaar spiegeln sich Konfliktlinien und, vielleicht, ein Stück (jüdische) Emanzipationsgeschichte. Preuß und Preußen, dies passte nicht wirklich zusammen, borussophil das war er eigentlich nicht.

Unmittelbar nach der November-Revolution 1918 wurde Preuß Staatssekretär des Innern, 1919 erster Reichsminister des Innern und schuf das Wahlgesetz zur konstituierenden Nationalversammlung des Deutschen Reichs mit seinen epochalen Reformen: Einführung des Frauenwahlrechts und der Verhältniswahl, ohne allerdings seine unitarischen Tendenzen durchsetzen zu können. Preuß darf man zu Recht als den „Schöpfer“ der neuen demokratischen Reichsverfassung von Weimar nennen, auch wenn von seinem ursprünglichen Entwurf einige Abstriche gemacht wurden. Dennoch: Die von ihm entworfene und am 31. Juli 1919 in Kraft getretene Weimarer Verfassung bot in ihrer demokratischen Substanz den zentralen Bezugspunkt eines auf die Republik gerichteten deutschen Patriotismus. Sein Verfassungswerk lässt sich unter der Bezeichnung „Verfassungspatriotismus“ fassen, wenngleich der Begriff selbst zu Preuß’ Zeit noch gar nicht existierte und seinen Ausdruck sich allenfalls in „Vaterlandsliebe“ manifestierte. Nach Annahme der Verfassung wurde diese, und damit der Weimarer Staat an sich, von nationalistischer Seite aus als „jüdische Mache“ gebrandmarkt, und der Jude Preuß für die Schwierigkeiten und Mängel der neuen Republik verantwortlich gemacht.

Nach der Hitler-Diktatur griffen die mit der Abfassung des Bonner Grundgesetzes betrauten „Väter und Mütter“ auf das Preuß’sche Verfassungswerk von 1919 zurück. Wenn auch die Verfassung nach dem Bonner Grundgesetz in vielen Hinsichten anders als die Weimarer Verfassung konzipiert wurde, so orientiert sie sich aber doch an dieser und die Handschrift von Preuß ist deutlich erkennbar. Hugo Preuß war seiner Zeit visionär voraus.

Zukunft im geeinten Reich

In einer zusammenfassenden Beurteilung der jüdischen Parlamentarier und ihrer Beteiligung an Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung muss betont werden, dass sie, allen Zurücksetzungen zum Trotz, sehr wesentlich zur Gestaltung des öffentlichen Lebens in aller denkbaren Vielfältigkeit beigetragen haben. Das Spektrum reicht von Friedrich Julius Stahl auf der äußersten Rechten, über Gabriel Riesser und Johann Jacoby bis zu Ferdinand Lassalle, dem Begründer der deutschen „Socialdemokratie“, und Karl Marx, dem Begründer des „wissenschaftlichen“ Sozialismus.

Unter den jüdischen Mitgliedern der einzelstaatlichen Parlamente waren Gemäßigte und, nach den Begriffen der damaligen Zeit, Radikale, Anhänger des Manchesterliberalismus und Vorkämpfer des Genossenschaftswesens, zurückhaltende Fachleute, auf Profit bedachte Geschäftsleute, Vertreter des Arbeitgeberstandpunktes und Verfechter der sozialen Gerechtigkeit. Mit der bemerkenswerten Ausnahme Johann Jacobys waren die meisten aus Überzeugung Anhänger der Reichseinheit in Form der kleindeutschen Lösung. Die Haltung der jüdischen Abgeordneten entsprach der Haltung der jüdischen Bürger, die in ihrer großen Mehrheit die Schaffung der Reichseinheit unter preußischer Führung erstrebten und ersehnten. Die Zukunft im geeinten Reich schien ihnen mehr Glück zu verheißen als die mit trüben Erinnerungen verknüpfte Vergangenheit. Dies erklärt, warum Parlamentarier jüdischer Herkunft beim Kampf um das Reich in der vordersten Reihe standen.

Juden und Revolution, Juden als Revolutionäre – das ist ein altes, immer wieder angeführtes antijüdisches Klischee. Ist es nicht verwunderlich, dass Juden, als im 19. Jahrhundert die Mauern der Ghettos fielen und sie die Möglichkeit hatten, ihre Ghettoexistenz hinter sich zu lassen, in unverhältnismäßig großer Zahl zu denen gehörten, die die Ideale von Internationalismus, von Frieden und Gerechtigkeit proklamierten? Da sie jahrhundertelang zu den Leidenden, Verachteten, Unterdrückten und Verfolgten gehörten, hatten sie bekanntlich nichts, als ihre Ketten zu verlieren und somit waren sie in der Lage, eine Tradition des Humanismus zu entwickeln und zu bewahren. Nach knapp 2000 Jahren schien der Universalismus und Humanismus der Propheten in den Gestalten von Tausenden von jüdischen Philosophen und Politikern neue Blüten zu treiben.

Der biblische Prophet war ein Offenbarer der Wahrheit. Aber gleichzeitig war er auch politischer Führer, der tief um das politische Geschehen und die soziale Gerechtigkeit besorgt war. Sein Reich war nie nur ein rein geistiges; es ist stets von dieser Welt. Wenn der Mensch sich mit seinen politischen Aktionen auf dem falschen Weg befindet, kann der Prophet nicht umhin, zu protestieren und ein Revolutionär zu sein. Politisches Handeln ist religiöses Handeln. Wenn der Mensch die Fähigkeit zu leiden verloren hat, dann hat er auch die Fähigkeit verloren, eine Veränderung herbeizuführen. Leiden erzeugt Rebellion; Rebellion erzeugt Befreiung von der Knechtschaft.

Die Novemberrevolution des Jahres 1918, die auch den Ersten Weltkrieg beendete, führte Deutschland in die erste Demokratie, die Demokratie von Weimar. Damit war zugleich der Emanzipationsprozess an sein vorläufiges Ende gelangt. Jüdinnen und Juden konnten sich einschränkungslos am politischen Geschehen beteiligen. Aus der Fülle der Parlamentarier und Mandatsträger, die, zumeist dem linken Spektrum zugehörend, sich zwischen 1919 und 1933 neben den bereits Erwähnten einen Namen gemacht haben, seien genannt: Rosa Luxemburg, Rudolf Hilferding, Kurt Eisner, Gustav Landauer, Ernst Heilmann und viele andere mehr. Sie alle wurden Opfer des Scheiterns der Demokratie in Deutschland. Dieselben Feinde der Menschheit, die nach 1933 die Juden in die Todesöfen trieben, führten auch das eigene Volk auf die Schlachtbank.

Juden in der politischen Gegenwart

Wie steht es mit der Partizipation von Jüdinnen und Juden am parlamentarischen Geschehen in der Gegenwart? Was die SPD in der Bundesrepublik von anderen politischen Parteien und gesellschaftlichen Gruppen unterscheidet, ist die Tatsache, dass dort, wo herausgehobene politische und gesellschaftliche Positionen mit Juden besetzt wurden, diese fast immer Sozialdemokraten waren. Als Beispiele hierfür können genannt werden: Rudolf Katz, Vizepräsident des Bundesverwaltungsgerichts; Josef Neuberger, Justizminister in Nordrhein-Westfalen; Artur Levi, Oberbürgermeister in Göttingen; der langjährige Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Ludwig Rosenberg oder der Erste Bürgermeister von Hamburg Herbert Weichmann.

Obwohl sich die CDU als dezidiert christliche Partei definiert, spielen in der Partei durchaus auch Jüdinnen und Juden eine maßgebliche Rolle. Zu nennen wären der streitbare Michel Friedmann aus Frankfurt, der in zahlreichen CDU-Gremien mitwirkt. Oder die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Katrin Prien, die es bis in der CDU-Parteivorstand gebracht hat und eine von fünf stellvertretenden Bundesvorsitzenden ist. Sie ist Sprecherin des Jüdischen Forums der CDU.

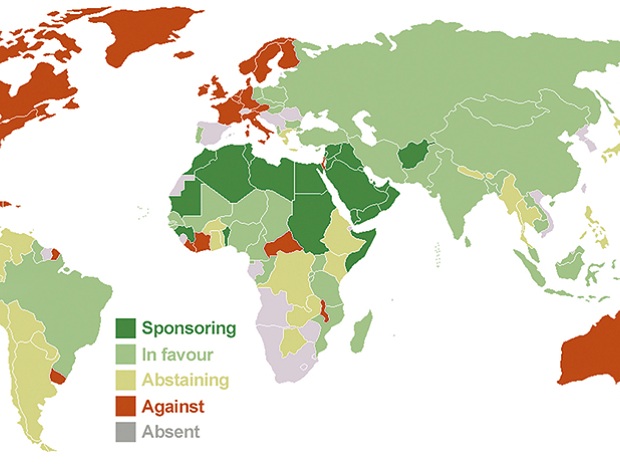

Im Mai 2024 wurde das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 75 Jahre alt. Zugleich jährte sich die Verabschiedung der Weimarer Verfassung, sozusagen die Blaupause des Grundgesetzes, zum 105. Mal, weshalb auch an die Frankfurter Nationalversammlung von 1848 erinnert werden sollte, die in der Paulskirche tagte. Die Paulskirche ist die unbestreitbare Keimzelle, ja das Symbol der Freiheit, Einheit und Demokratie auf deutschem Boden und ist gleichzeitig mit der Emanzipationsbewegung der Juden eng verbunden. Darauf hinzuweisen, gilt gerade heute, wo Juden wieder angegriffen werden, ob von der extremen Rechten, Linken oder Muslimen. Deswegen muss der demokratische Rechtsstaat, zu dem Juden über mehr als 175 Jahre hinweg einen wesentlichen Beitrag geleistet haben, wehrhafter sein und sich stärker am Grundgesetz orientieren.

Dass die gleichen antijüdischen Probleme auch schon in der Paulskirche zur Sprache kamen, auch in der Gegenwart akut sind, zeugt von einem ungelösten Problem und sozialen Sprengstoff, denn die Juden als Minderheit in einer Mehrheitsgesellschaft sind ein Seismograph für den Zustand dieser und zeigen an, ob diese Gesellschaft einem Vulkan gleich ruhig oder eruptiv ist.

Bubis, Friedmann, Cohn-Bendit

Der 1937 in Breslau geborene Ignatz Bubis, der noch die NS-Lager erdulden musste, kam 1949 in die Bundesrepublik und engagierte sich in der Jüdischen Gemeinde Frankfurts und im Frankfurter Stadtrat als Gemeindepolitiker für die FDP und war aktiv im Bundesvorstand der FDP. Im Jahre 1993 war er als möglicher Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten im Gespräch. Er lehnte jedoch eine Kandidatur mit der Begründung ab, für ein jüdisches Staatsoberhaupt sei die Zeit in Deutschland noch nicht reif.

Der 1956 in Paris geborene Michel Friedman ist ein deutsch-französischer Jurist und Moderator. Er ist das Kind von überlebenden sog. „Schindler-Juden“. Von 1984 bis 1997 war er CDU-Gemeinderat in Frankfurt am Main. Als CDU-Politiker brachte er es bis in den Bundesvorstand seiner Partei und war von 2000 – 2003 stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland.

Eine ungewöhnliche Karriere machte der 1945 in Frankreich geborene Daniel Cohn-Bendit, im Mai 1968 war er einer der Sprecher der Pariser Studentenbewegung, der aus Frankreich ausgewiesen wurde. In den 1970er Jahren war er in der außerparlamentarischen Opposition aktiv, wo er zur Sponti-Szene in Frankfurt gehörte. 1978 engagierte er sich für die damals entstehende Partei der „Grünen“ und entwickelte sich dort mit Joschka Fischer, dem späteren Bundesaußenminister, zu einem Vertreter des Realo-Flügels seiner Partei. 1989 bis 1997 war er der erste Dezernent des neu eingerichteten Amts für Multikulturalismus-Angelegenheiten in Frankfurt. Von 1994 bis 2014 war er Mitglied im Europäischen Parlament. Ab 2002 war er dort Co-Vorsitzender der „Grünen“ und kandidierte abwechselnd für die deutschen und die französischen „Grünen“.

Cohn-Bendit befasste sich bei verschiedenen Anlässen mit dem Thema der jüdischen Identität und dem Antisemitismus. Er widersprach Bubis, der die Juden nur als Religionsgemeinschaft sehen wollte, und erklärte dazu: „Ich gehöre nicht dazu, zur Religion, aber ich bin trotzdem ein Jude.“ Das sei Lebensschicksal. In einer „Rede über Deutschland“ (1986) erklärte er: Er identifiziere sich mit dem Traum der jüdischen Emanzipation als Integration in die deutsche Gesellschaft und sei sich bewusst, dass er Jude bleibe, „solange es Rassismus und Antisemitismus auf dieser Welt gibt“. Die Fähigkeit der 68er, sich ihrer eigenen Geschichte zu stellen, sei ein Verdienst der Revolte. Sie sei aber in den 1970er Jahren einer pro-„palästinensischen“ Solidarität gewichen, anstelle einer notwendigen Befangenheit gegenüber Israel aufgrund der deutschen Geschichte.

Seit Anfang des 19. Jahrhunderts beteiligten sich Juden in Deutschland am parlamentarischen Leben, wobei das Parkett, auf dem sie sich dabei bewegten, oft glatt war, häufig spiegelglatt.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung