Die Ambivalenzen des 20. Juli 1944 – Wie ehrenvoll und aufrichtig waren die Motive der Hitler-Attentäter?

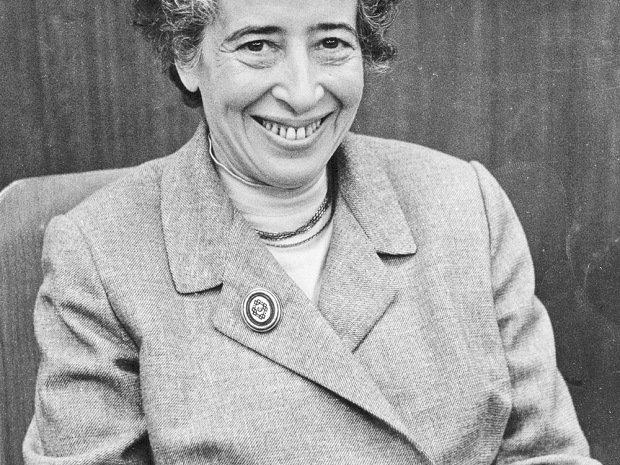

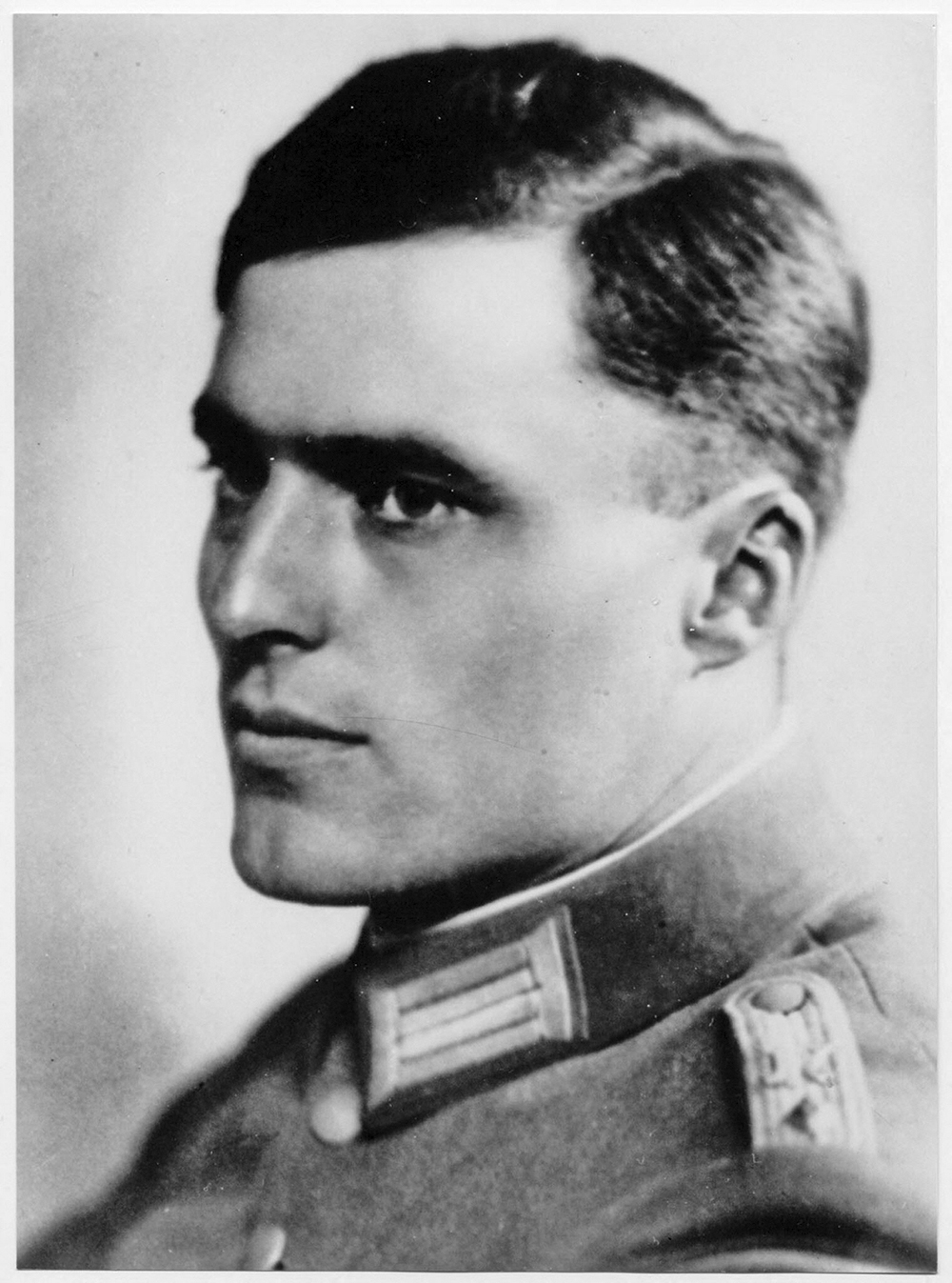

Claus Schenk Graf von Stauffenberg ist das Gesicht des Hitler-Attentats vom 20. Juli 1944.© GEDENKSTAETTE/AFP

Im Narrativ der Bundesrepublik Deutschland wird der 20. Juli 1944 auch 80 Jahre nach dem Hitler-Attentat, ausschließlich und nahezu kritiklos als mutiger und legitimer Widerstand gegen einen Tyrannen und das verbrecherisches Regime der Nazis verklärt. Allerdings legt das späte Datum dieses Widerstandes und die zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgte und den verlorenen Krieg in greifbare Nähe rückende Invasion der Alliierten in der Normandie eine ganz andere Motivlage nahe. Zumindest einem wesentlichen Teil der beteiligten Offiziere ging es vor allem darum, für die bald zu erwartende Nachkriegszeit eine günstige Ausgangslage für Verhandlungen mit den Alliierten aber auch für ihre persönliche Verantwortung und ihre Karriere zu erzielen. Trotz der heutigen Heroisierung der Attentäter, sollte man nicht außer Acht lassen, dass auch unter den Verschwörern des 20. Juli war der Antisemitismus ein verbreitetes und nicht angefochtenes Phänomen war. Claus Schenk Graf von Stauffenberg verachtete, wie man seinen Briefen von der Front entnehmen kann, die osteuropäischen Völker und vor allem die Juden und bekannte sich stets überzeugt zum Nationalsozialismus. Den Attentätern ging es nicht um das in Auschwitz, Majdanek und anderen Konzentrationslagern auf Hochtouren laufende Vernichtungsprogramm gegen die Juden. (JR)

Am 20. Juli 1944 wurde deutsche Geschichte geschrieben: Mit einem Bombenanschlag auf Adolf Hitler durchgeführt von Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg sollte das verbrecherische NS-Regime beseitigt und der blutige Krieg ein Ende nehmen. Das Attentat war ein Umsturzversuch des militärischen Widerstandes.

Stauffenberg, die Weiße Rose, der Kreisauer Kreis oder die Edelweißpiraten, katholische und evangelische Kirchen, Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschaften und weitere Regimegegner symbolisieren den Widerstand gegen die Nazi-Diktatur, den es seit 1933 gegeben hat. Der Kampf gegen das NS-Regime hatte viele Gesichter. Dazu gehören mutige Menschen wie Georg Elser, der bereits 1939 ganz auf sich gestellt ein Attentat auf Hitler unternommen hatte. Zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus zählen ebenso Tausende vertriebener deutscher Juden, die in den alliierten Armeen für die Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus gekämpft haben.

Geschichtliche Verklärung

Im Narrativ der Deutschen wird der 20. Juli 1944 bis in die Gegenwart als mutiger und legitimer Widerstand gegen einen Tyrannen und ein verbrecherisches Regime verklärt. Freilich ist das Thema mit mancherlei Tabus behaftet.

Wie ehrenvoll und edel waren die Motive der Hitler-Attentäter tatsächlich? Man soll sich nichts vormachen: Auch unter den Verschwörern des 20. Juli war der Antisemitismus ein verbreitetes Phänomen: Claus Schenk Graf von Stauffenberg bekannte sich zum Nationalsozialismus. Auch er, der im Führerhauptquartier in der „Wolfsschanze“ eine Bombe unter Hitlers Kartentisch platziert hatte, war mit der Rassenpolitik der Nationalsozialisten grundsätzlich einverstanden. Von ihm sind keine Proteste etwa eine Reaktion auf die Nürnberger Rassengesetze von 1935 oder auf die Pogrome im November 1938 oder auf die Verfolgung und Unterdrückung der Juden bekannt. Es gibt auch keine Hinweise, dass der radikale Antisemitismus der Nazis ein zentrales Motiv für Stauffenbergs Widerstand gegen Hitler war. Im Gegenteil: Vom polnischen Kriegsschauplatz schrieb Stauffenberg 1939 unverblümt an seine Frau Nina über das, was er sah: „Die Bevölkerung ist ein unglaublicher Pöbel, sehr viele Juden und sehr viel Mischvolk. Ein Volk, welches sich nur unter der Knute wohlfühlt.“

Stauffenberg wusste spätestens seit dem Sommer 1942 von den Massenerschießungen durch die Einsatzgruppen. Er unterschied sich in seiner Einstellung nicht wesentlich von anderen Personen, die am Umsturzversuch des 20. Juli 1944 beteiligt waren. Die Verschwörer des 20. Juli waren verbittert über den Dilettantismus des obersten Kriegsherren Hitler, sie waren enttäuscht vom Kriegsverlauf und sie wollten vor der Welt demonstrieren, dass es noch anständige Deutsche und eine Alternative zum Nazi-Regime gab. Als sich jedoch die endgültige Niederlage abzeichnete, hoffte man, durch die Beseitigung Hitlers den Krieg schneller beenden zu können.

Zwiespältig auch die Haltung eines anderen führenden Widerständlers: Carl Friedrich Goerdeler, Oberbürgermeister von Leipzig. Als im März und April 1933 Juden das Studium und die Lehrtätigkeit an der Leipziger Universität untersagt wurde, ließ Goerdeler kein offizielles Wort des Protestes vernehmen. Auch trugen die meisten Verordnungen, die Juden vom gesellschaftlichen Leben ausschlossen, ihnen den Besuch von Theatern, Konzerten, Museen, Bibliotheken, Kinos und Hallenbädern verboten, seine Unterschrift. Am breiten antisemitischen Konsens ab 1933 bestand auch bei den nationalkonservativen Eliten kein Zweifel.

Unterschiedliche Beweggründe

Doch nicht alle Mitverschwörer kann man über einen Kamm scheren: Unter ihnen gab es echte Gegner des Nationalsozialismus, und dies nicht erst als die Blitzsiege ausblieben und der Karren bereits tief im Dreck steckte. Stauffenberg-Mitverschwörer, Henning von Tresckow, ist so einer. Die Novemberpogrome von 1938 hatten ihn endgültig auf Distanz zu den braunen Machthabern gebracht. Den Entschluss dazu fassten sie in erster Linie aus außenpolitischen und militärischen Überlegungen, während der Unrechtscharakter des Regimes lediglich für eine Minderheit den Ausschlag zur aktiven Opposition gab.

Zwar wollte der nationalkonservative Widerstand schließlich auch den Sturz des Hitler-Regimes, doch zugleich war er auch zuvor maßgeblich an dessen Errichtung beteiligt. Deshalb sprach man auch hier von einer „Judenfrage“, deren Lösung als rechtsstaatlich angesehen wurde, solange sich die Ausgrenzung der Juden in einem bürokratisch-formalrechtrechtlichen Verfahren vollzog.

Einige Verschwörer hatten genaue Kenntnis von dem systematischen Massenmord im Osten, dessen Augenzeugen einige wurden. Andere erfuhren „auf dem Dienstweg“ davon. Viele Regimegegner im Umkreis des 20. Juli aber verschlossen bis weit in den Zweiten Weltkrieg hinein die Augen, ehe sie sich angesichts der Exzesstaten im Holocaust vom Nazi-Regime abwandten und zum Handeln bereit waren. Viele Offiziere fühlten sich an ihren Eid gegenüber Hitler gebunden, solange dieser lebte, und mit dem Gegenargument, Hitler selbst habe seinen Eid gegenüber dem deutschen Volk bereits eklatant gebrochen, entschlossen sie sich zum Tyrannenmord.

Hitlers furchtbare Rache

Hitler überlebte den von Stauffenberg durchgeführten Bombenanschlag vom 20. Juli 1944 und kam dank glücklicher Umstände und der „Vorsehung“, die er immer wieder bemühte, mit leichten Blessuren davon. Außer einigen Schrammen und einer zerfetzten Uniformjacke war er nachmittags wieder in der Lage, sich über den Rundfunk an die Öffentlichkeit zu wenden: „Eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch-dummer Offiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen und mit mir den Stab praktisch der deutschen Wehrmachtführung auszurotten.“

Die mehr als 200 direkt an der Verschwörung des 20. Juli Beteiligten wurden schnell gefasst und Hitlers Rache war furchtbar. Die „Hauptschuldigen“ wurden auf Anordnung Hitlers zum Tode durch Strangulierung verurteilt und am Fleischerhaken aufgehängt. Die Hinrichtungen hatte sich Hitler in allen Einzelheiten filmen lassen.

Die Operation „Walküre“ scheiterte – das mag man bedauern oder nicht, jedenfalls hat es die Welt seitdem vor einer Mystifizierung des „Führers“ bewahrt. Was hätte sich nach einem gelungenen Anschlag signifikant geändert? Vermutlich wäre der Kampf an den Fronten rasch zu Ende gegangen und es hätte viele Tote weniger gegeben. Und sonst? Den Attentätern ging es nicht um das in Auschwitz, Majdanek und den anderen Vernichtungslagern auf Hochtouren laufende Mordprogramm – es ging ihnen zuvorderst um Deutschlands militärische Ehre.

Den NS-Technokraten des Todes war im Sommer 1944 die Zeit davongelaufen. Im Angesicht der militärischen Niederlage forcierten sie ihr Mordprojekt, dem sie inzwischen eine höhere Priorität beimaßen als den „Endsieg“. Und doch ist es richtig, dass zigtausende Häftlinge, die in den Todeslagern weiterhin schmachteten, hätten gerettet werden können, wenn, ja wenn …

Widerstandrecht und Widerstandspflicht

Inwieweit die Attentäter um Claus Schenk Graf von Stauffenberg als Vorbilder in einer Demokratie taugen, sei dahingestellt. Im Jahr 2004 wurde das erste Mal eine repräsentative Umfrage durchgeführt mit der Frage, ob der Widerstand im Nationalsozialismus als etwas Wichtiges für unsere politische Kultur betrachtet werden könne. Das Ergebnis zeigte, dass eine Mehrheit der Bundesbürger dem Widerstand kritisch, ablehnend bis neutral gegenüberstand.

Wie würden wir heute auf die Gestalt Hitlers blicken, der Mitte 1944 sein militärisches und rassepolitisches Endziel noch nicht erreicht hatte? Auch wenn es in der Welt der Spekulation liegt: Im Reich der Verschwörung hätte Hitler gewiss seinen festen Platz.

Die Geschichte des deutschen Widerstands lässt viele Fragen nach Schuld, Versagen und Verhängnis offen, die retrospektiv kaum gerecht und gültig beantwortet werden können. Die Diskussion kreist um Widerstandsrecht und Widerstandspflicht, um Tyrannenmord, Gehorsamspflicht und Eidestreue, Landesverrat und Hochverrat. Die Erinnerung an den bürgerlichen und militärischen Widerstand konnte die erdrückende Last der Vergangenheit wohl erleichtern. Dieses Erbe kam der jungen Bundesrepublik auf internationaler Bühne zugute.

Was bleibt, ist der Mut der Männer, die am 20. Juli 1944 einen gerechtfertigten Tyrannenmord versucht haben. Sie handelten aus einer ethischen Verpflichtung, gegen Unrecht, gegen das Verbrechen und das Zerstörerische schlechthin und zahlten dafür mit ihrem Leben. Sie stehen zurecht für ein anderes, besseres Deutschland.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung