Deutsche Staatsräson: Wenn es um Israel geht, geht es auch um deutsche Identität

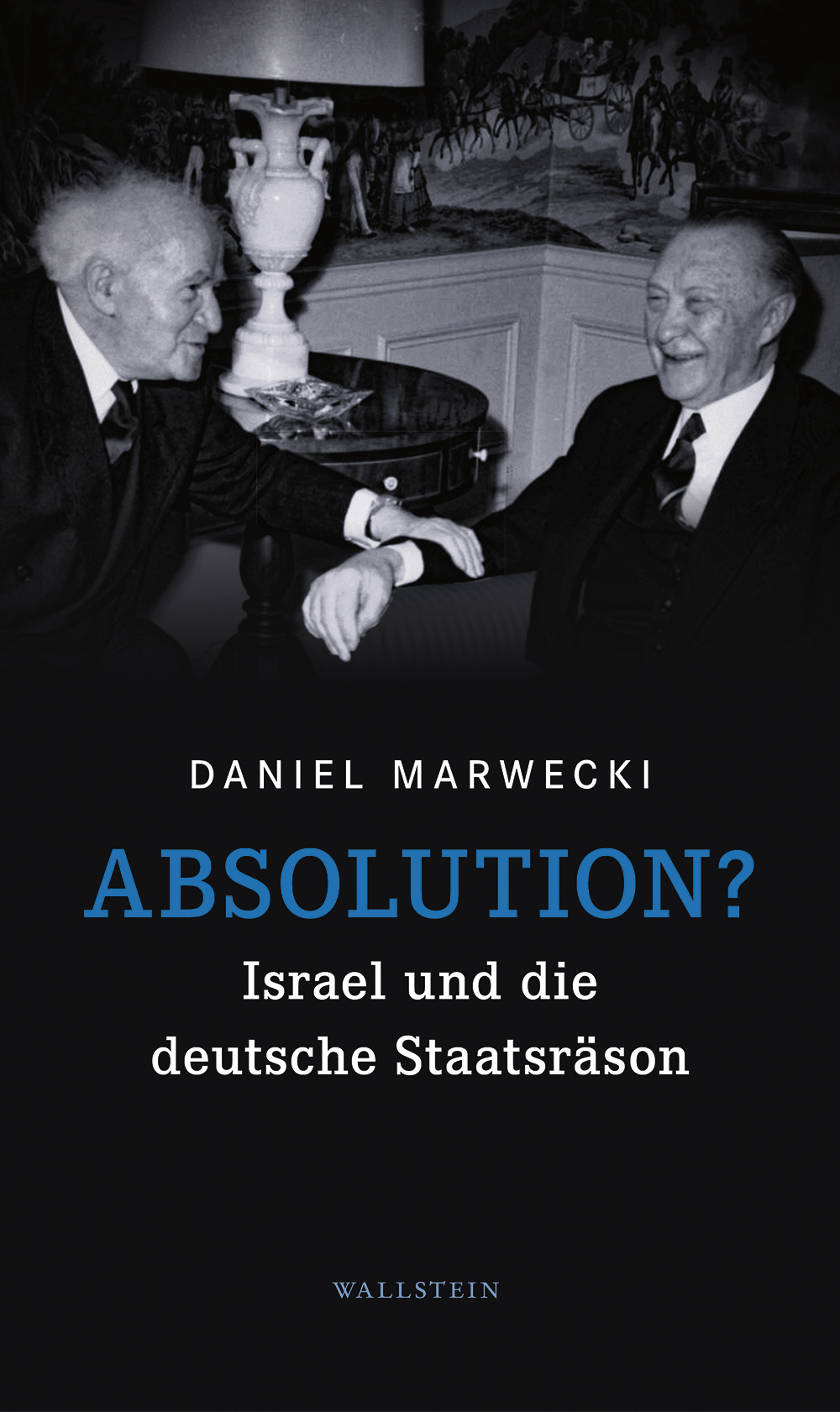

Daniel Marweckis Buch „Absolution? Israel und die deutsche Staatsräson.“ ist eine fundierte Studie zur deutsch-jüdischen Beziehungsgeschichte, die durch ihre glasklare Analyse und zugleich unprätentiöse Sprache besticht. Im Gegensatz zur Selbsterzählung der deutschen Israelpolitik als Geschichte von Moral, Wunder und Versöhnung ist sein Blick härter, abgründiger und deswegen klarer. (JR)

Von wem stammt das folgende Zitat? „Unsere Hilfe steht unter der Maxime, die deutsche Regierungsvertreter, die alle Fraktionen des Bundestages immer wieder deutlich gemacht haben“. Und dann: „Die gesicherte Existenz Israels liegt im nationalen Interesse Deutschlands, ist somit Teil unserer Staatsräson“.

Bei diesem Satz könnte der Leser sich zunächst an Angela Merkel erinnert fühlen an einen Satz, den sie in der Chagall-Halle der Knesset am 18. März 2008 verkündete und ausführte, die Sicherheit Israels sei für sie als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar und ergänzte, die historische Verantwortung Deutschlands sei „Teil der Staatsräson meines Landes“. Mit diesem Diktum wiederholte Merkel das, was der deutsche Botschafter in Israel, Rudolf Dreßler, drei Jahre zuvor wortgleich geäußert hatte. Diese Richtigstellung erfährt man aus Daniel Marweckis „Absolution“, eine Studie zur deutsch-jüdischen Beziehungsgeschichte, die durch ihre glasklare Analyse und zugleich unprätentiöse Sprache besticht. Im Gegensatz zur Selbsterzählung der deutschen Israelpolitik als Geschichte von Moral, Wunder und Versöhnung ist sein Blick härter, abgründiger und deswegen klarer.

Beziehung als „Tauschgeschäft“

Marwecki ist ein international vernetzter Historiker und Politikwissenschaftler, der in Bremen, Magdeburg und Montpellier studiert, bei einer deutschen NGO in Jerusalem gearbeitet und in Hong Kong gelehrt hat. Sein hier in Rede stehendes Buch fußt auf seiner Dissertation, die unter dem Titel „Germany and Israel. Whitewashing and Statebuilding“ 2020 erschienen ist. Diese Überschrift bringt seine zentrale These auf den Punkt, die lautet: Die deutsch-israelischen Beziehungen verstehen sich im Kern auf ein „Tauschgeschäft“, bei dem Deutschland für den begangenen Judenmord Absolution und Israel all das erhielt, was es brauchte, um seinen Staat aufzubauen – Wirtschaftsgüter, Waffen, Finanzhilfe. Daniel Marwecki versucht in seiner Untersuchung mit seinen historischen Kenntnissen, den mythischen Schleier zu lüften, der deutscherseits auf die Beziehungen mit Israel gelegt wird. Sein Buch erzählt eine Geschichte, die Israel und die Nahostregion, Deutschland und seine Gesellschaft gleichermaßen berührt. Seine Quellen schöpft er u.a. aus Bundestagsprotokollen und dem Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes.

Der Hinweis auf deutsche Staatsräson wird seit der Merkel’schen Knesset-Rede in Deutschland überparteilich nachgerade inflationär zitiert, wenn es um die Sicherheit des Judenstaats geht. Der wohl pointierteste Beitrag kam von der Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt, die beide Existenzen in eins setzte und in dem Satz verdichtete: „Das Existenzrecht Israels ist unser eigenes“.

Das lateinisch-französische Wort „Räson“ steht für Vernunft, Einsicht, aber auch für Zucht. In neuerer Bedeutung meint das Wort „Grundsatz“ und „berechtigter Anspruch“. In der Zusammensetzung „Staatsräson“ bezeichnet es einen nationalstaatlichen Rechtsgrundsatz, dass private Interessen den staatlichen Interessen unterzuordnen sind. All diese, widersprüchlich und doppeldeutig anmutenden, Begriffe beschreiben zutreffend das deutsch-israelische Verhältnis. Jemanden „zur Räson bringen“, ist eine häufig benutzte Wendung, die einen negativen Beigeschmack besitzt. Das abgeleitete Verb „räsonieren“ steht umgangssprachlich für „viel und laut“ reden, seiner „Unzufriedenheit Luft machen“ und „schimpfen“. Es ist richtig: In Deutschland werden viele Worte gemacht, wenn es um den Staat Israel geht. Kein anderes internationales Verhältnis ragt derart tief in die deutsche Identitätssuche hinein. Staatsräson im beschriebenen Kontext ist ein Wort, das über das wechselhafte außenpolitische Interesse weit hinausreicht. Es berührt den Wesenskern der deutschen staatlichen Identität. Anders ausgedrückt: Wenn Deutsche über Israel reden, reden sie meistens über sich selbst. Geht es um Israel, dann geht es um deutsche Identität.

Wichtige Wiedergutmachungspolitik

Wider Erwarten war die SPD bei der ersten Bundestagswahl 1949 in die Oppositionsrolle gelangt und der CDU die Rolle zugefallen, Regelungen einer Wiedergutmachungspolitik mit Israel zu gestalten. Da der zum ersten Kanzler der Bundesrepublik gewählte Konrad Adenauer innerhalb der eigenen Reihen dazu nicht die notwendige Mehrheit besaß, kam die SPD und damit der jüdische Bundestagsabgeordnete Jakob Altmaier ins Spiel.

In Absprache mit dem SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher nahm Altmaier mit Kanzler Adenauer direkt Kontakt auf, um ihn von der Dringlichkeit des Problems zu überzeugen. Altmaiers Plan, direkte Verhandlungen mit der israelischen Regierung aufzunehmen, fand den Beifall Adenauers, der als deutscher Kanzler keinen politischen Kanal zum Judenstaat aufbauen konnte. Er, Altmaier, könne ihm „keinen größeren Dienst erweisen“, so der Kanzler, als ein Gespräch mit einem offiziellen Vertreter des Staats Israel zu vermitteln.

Eine dezidierte „Wiedergutmachungspolitik“, die Adenauer gegen den heftigen Widerstand aus den eigenen Reihen der Christdemokraten durchsetzte, hatte die kühl kalkulierte Zielsetzung, das ramponierte deutsche Ansehen in der Welt aufzupolieren und die Voraussetzung zu schaffen, um als Mitglied in die Völkergemeinschaft wieder aufgenommen zu werden. Und damit war der deutschen Sozialdemokratie eine wichtige Aufgabe zugefallen.

Kanzler Adenauer war es Anfang der 1950er Jahre nicht möglich, mit einem bevollmächtigten Vertreter des Staates Israel zu sprechen und war an den SPD-Abgeordneten Jakob Altmaier mit der Bitte herangetreten, ihm einen Kontakt herzustellen. Mit der Äußerung: „Ich weiß, dass es der israelischen Regierung nicht leicht war, diesen Beschluss [mit der Bundesrepublik zu verhandeln] zu fassen. Für mich ist die Sache jedoch nicht nur eine außenpolitische Angelegenheit. Es ist mir ein wahrhaft menschliches Bedürfnis, den Frieden und gute Beziehungen zwischen dem deutschen Volke und dem jüdischen Volke herzustellen“, hatte Adenauer seine Haltung umrissen. Adenauer, der kein Nazi gewesen war, wollte eine „Wiedergutmachung“ – politisch und persönlich. Gleichwohl ängstigte er sich vor dem Problem. „Die Macht der Juden auch heute noch, insbesondere in Amerika, soll man nicht unterschätzen“, schwadronierte er mit antisemitischem Zungenschlag. „Macht“, „Geld“, „Raffgier“ oder „Nachtragen“ werden in der Welt des Antisemitismus als Codes und Chiffren verwendet.

Adenauer verstand seine Wiedergutmachungspolitik als Teil der Westbindung, jener im Rückblick wohl alternativlosen außenpolitischen Grundorientierung, die die Wiederherstellung von Souveränität und Handlungsspielraum über die feste Einbettung in den Westen zu erreichen suchte.

Verschiedene Erwartungen in die Zukunft

Das nach schwierigen Verhandlungen 1952 erreichte Luxemburger Entschädigungs-Abkommen zwischen der Bundesrepublik und Israel war keinesfalls das Ergebnis einer gegenseitigen Zuneigung. In diesem Vertrag spiegeln sich konträre Sichtweisen auf die Vergangenheit und verschiedene Erwartungen an die Zukunft. Das Abkommen war für Israel überlebenswichtig, für Deutschland machte es hingegen nicht mehr als 0,2 Prozent des Bruttosozialprodukts aus. Hinzu kam, dass Deutschland nicht in Form von Geld zahlte, wie Israel es gewünscht hätte, sondern in Form von Waren. Und es ist eine Ironie der Geschichte, dass diese Art der „Wiedergutmachung“ nichts anderes war als ein indirektes Konjunkturprogramm für deutsche Unternehmen, ein Beitrag zum „Wirtschaftswunder“. Das heißt: Nur wenige Jahre nach Vernichtungskrieg und Holocaust war Deutschland ein wesentlich reicheres Land als Israel. Was Deutschland gab, tat Deutschland nicht weh – für Israel waren die Entschädigungen hingegen bitter notwendig. Für Israel ging es um den wirtschaftlichen Aufbau und die Verteidigungsfähigkeit des Staates. Denn die nächste Kriegsrunde mit den arabischen Nachbarn war jederzeit möglich.

Indes blieb es nicht bei deutscher Wirtschaftshilfe: Shimon Peres, damals israelischer stellvertretender Verteidigungsminister, schrieb in seiner Autobiografie, dass die USA mit Geld halfen, aber nicht mit Waffen. Frankreich half mit Waffen, aber nicht mit Geld. Peres: „Deutschland konnte eine Brücke über die Vergangenheit bauen, in dem es uns Waffen gab, ohne Geld oder irgendetwas anderes zu verlangen“. Deutschland war zwischen dem Suezkrieg von 1956 und dem Sechstagekrieg von 1967 das einzige Land, das Israel alle drei gängigen Formen der politischen Unterstützung angedeihen ließ: Wirtschaftliche Hilfe über das Entschädigungsabkommen, militärische Hilfe über Waffenlieferungen und finanzielle Hilfe über einen Großkredit mit günstigen Konditionen.

Deutschland konnte beim Aufbau Israels mithelfen und sich von seiner Vergangenheit distanzieren. Konrad Adenauer und David Ben-Gurion hatten das gleichermaßen erkannt. Darin gründet ihr Verhältnis. Weil Ben-Gurion alles dem Ziel unterordnete, den Staat Israel in einer feindlichen Umwelt zu verankern, konnte er ein neues Deutschland dort sehen, wo es erinnerungspolitisch noch gar nicht war. Aus den Akten des Auswärtigen Amtes geht hervor, dass Deutschland an Israel leichte Waffen, Munition und Patrouillenboote lieferte, außerdem half es bei der Ausbildung israelischer Soldaten. Dass die Nachfolgeorganisation der Wehrmacht bei der Ausbildung der israelischen Armee half, ist zwar pikant, zeigt aber auch einen „Versöhnungsprozess“. Im Gegenzug kaufte die Bundesrepublik israelische Waffen im Wert von etwa 250.000 DM, was der spätere israelische Verteidigungsminister Yigal Allon zu folgendem zynischem Kommentar veranlasste: „Die Deutschen haben diese Waffen nicht gekauft, weil sie gut sind, sondern weil sie jüdisch sind“.

Realpolitische Beweggründe

Die frühe militärische Zusammenarbeit zwischen Israel und Nachkriegsdeutschland, so Marwecki, lässt sich nur durch Ignoranz historischer Tatsachen zu einer moralischen Versöhnungsgeschichte überhöhen. Israel ging diese Zusammenarbeit aus realpolitischen Gründen ein, und zahlte dafür mit symbolischen Konzessionen, nämlich der impliziten Absolution eines Staates, in dem die Täterinnen und Täter von gestern unbehelligt lebten, Karriere machten und nicht selten selbst als Beamte oder Politiker in die Beziehungen mit Israel involviert waren.

Der Luxemburger Vertrag war für Deutschland eine kostengünstige Investition in seine internationale Rehabilitation. Die eigentliche Pointe des Entschädigungsvertrages ist also nicht die damals von Adenauer imaginierte „Macht der Juden“, sondern die tatsächliche wirtschaftliche Macht Deutschlands. Die deutsch-israelischen Beziehungen waren zu keinem Zeitpunkt eine einseitige Angelegenheit, in der Israel die vermeintliche Großzügigkeit der Bundesrepublik überstrapaziert hätte. Dies nicht selten mit antisemitischen Nebengeräuschen einhergehende Sichtweise ist historisch einfach zu widerlegen.

Israels Staatsgründer David Ben-Gurion mutete der israelischen Gesellschaft mit seiner Deutschlandpolitik viel zu. Sie gehorchte allein dem Primat des Staatsaufbaus – und das war ein voller Erfolg. Der Preis: Der israelische Beitrag zur frühen Rehabilitation des westlichen Deutschlands. Dass es ausgerechnet die Bundesrepublik war, die Israel mit dem Reparationsprogramm auf ein festes Fundament stellte, auch dies ist eine Ironie der Geschichte. Sind die Reparationsleistungen nicht der beste Beweis dafür, dass Angela Merkels Diktion von 2008 nicht erst in der Gegenwart gilt, sondern im Gegenteil in der Nachkriegszeit noch viel wahrer war als heute? Die Bundesrepublik könnte mit patriotischer Zufriedenheit auf die Anfangszeit der deutsch-israelischen Beziehungen zurückblicken.

Die israelische Regierung wählte für das „Wiedergutmachungs“-Abkommen von Luxemburg zum Ärger der deutschen Seite bewusst den hebräischen Begriff „Shilumim“, ein Begriff, der der Thora entlehnt ist und so viel wie „Strafzahlung“ bedeutet. Dieser Ausdruck meint die rechtmäßige Rückgabe von gestohlenem Eigentum. Was er nicht meint, ist vergeben, vergessen und verzeihen. Dieses „framing“, so Marwecki, war deswegen wichtig, um den massiven Protesten der israelischen Bevölkerung gegen das deutsche „Blutgeld“ entgegenzuwirken. Das hieß: Mit den Deutschen wollte man a priori nichts zu tun haben – ihnen war man knapp entkommen. Den Tätern von gestern zu vergeben, kam für die allermeisten Israelis nicht in Frage. Nicht Vergebung oder Versöhnung, sondern blanke Not trieb das junge Israel in Richtung Bundesrepublik.

Belastete diplomatische Beziehungen

Die bundesdeutsche Retourkutsche auf den unerwünschten „Shilumim“-Begriff erfolgte mit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen beider Länder im Jahre 1965, als die Bundesrepublik Rolf Pauls, eine belastete Figur, als Botschafter nach Israel mit dem Ziel entsandte, die Vergangenheit ad acta zu legen. Pauls erwies sich als nützlicher Idiot, der er wohl sein sollte. Aus Sicht der Bundesrepublik war er der bestmögliche Kandidat für den „schwierigsten und gefährlichsten“ Botschafterposten in Tel Aviv. Pauls erwies sich dann auch, wie ein israelischer Publizist schrieb, als jemand, der das Blut eines jüdischen Journalisten „zum Kochen“ zu bringen vermochte. Tatsächlich steckte ein „nicht geringes Maß an Brutalität“ in der westdeutschen Entscheidung, einen ehemaligen Wehrmachtsoffizier als Botschafter nach Israel zu schicken, um die Beziehungen zu „normalisieren“. Die Entsendung Pauls‘ war kein Versehen, sondern Absicht.

Wie Adenauer war auch Pauls davon überzeugt, dass „Israel und die Juden“ einen „entscheidenden Einfluss“ auf die westliche Meinung von der Bundesrepublik hätten. Dazu passend verwendete Pauls immer wieder den alten, von den Nationalsozialisten genutzten antisemitischen Kollektivsingular vom „Weltjudentum“ – ein Begriff, hinter dem eine Vorstellung von einer global agierenden, die Geschicke der Welt lenkenden Figur stehe. So beklagte er, dass die israelische Regierung es an der Anerkennung des guten deutschen Willens, Israel in seinem Existenzkampf zu unterstützen, an Dankbarkeit „völlig“ fehlen lasse.

Der dekorierte Wehrmachtsoffizier an der Ostfront zeigte ganz unverhohlen die Wut derer, die vergessen wollten, aber an ihre verbrecherischen Taten erinnert wurden. Israel, weil es Erinnerung einforderte, wurde zur Zielscheibe von Pauls‘ Aggression: Pauls, der das Wort „Auschwitz“ nie in den Mund nahm, weil er es verdrängen wollte, sah in Israel keinen Staat, der auf eine objektive deutsche Schuld bestand, sondern einen Staat, der aus den vergangenen Verbrechen Profit zu schlagen versuchte. An der Person von Pauls lässt sich einiges über die deutsche Israelpolitik lernen: Indem es Israel früh und umfassend aus Gründen der Rehabilitation unterstützte, gewährte Deutschland Israel die Macht der Absolution – und als Israel die Absolution nicht erteilen wollte, schlug die deutsche Absolutionserwartung um in Wut.

Mit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen mit Israel 1965 beendete die Bundesrepublik ihren Sonderweg im Nahen Osten: Erstens war Westdeutschland in dieser Zeit der wichtigste Alliierte, Partner und Unterstützer Israels gewesen, eine Unterstützung, die größtenteils geheim gehalten werden sollte und konnte. Zweitens konnte man durch diese Geheimhaltung die Beziehungen zu den arabischen Staaten für lange Zeit stabil halten.

Absolution und Rehabilitation

Bis zum Nahostkrieg von 1967 war die Bundesrepublik – und nicht die USA! – die wichtigste Schutzmacht Israels. Es ist unwahrscheinlich, dass sich Israel ohne westdeutsche Hilfe so rasch in einer feindlichen Umwelt hätte konsolidieren können. Ziel der bundesrepublikanischen Israelpolitik ist und war eine fundamentale Unterstützung des Judenstaats in vielen Belangen, die geprägt ist vom Rehabilitationsgedanken und als Gegenleistung eine Absolution für den Holocaust einforderte. Die Position eines reuigen Sünders hat die Bundesrepublik gleichwohl nie einnehmen wollen – und eingenommen.

Die deutsche Israelpolitik, resümiert Marwecki, war im Grunde genommen nie proisraelisch. Sie war und ist prodeutsch. Carl Carstens, Staatssekretär im Auswärtigen Amt und später Bundespräsident, gab unverhohlen zu Protokoll: „Mich stört die wiederholte Verwendung des Begriffs der ‚moralischen Verantwortung‘. Wofür sollen wir moralisch verantwortlich sein?“ Und Botschafter Pauls setzte in aggressivem und antisemitischem Tonfall drauf: „Wir sollten den Israelis verdeutlichen, dass wir ihren ständigen Appell an unsere moralische Verpflichtung durchschauen: dass sie Moral sagen, aber Kasse meinen …“

Schlussendlich ging es der Bundesrepublik zuvorderst um die Entlassung in die Normalität. In einer Dienstanweisung für den deutschen Botschafter stand 1965 zu lesen: „Der Austausch diplomatischer Vertretungen zwischen beiden Ländern stellt eine wesentliche Voraussetzung für die von uns angestrebte Normalisierung des Verhältnisses in der Bundesrepublik Deutschland zum israelischen Staat dar. Wir hoffen, daß dieser Schritt uns gleichzeitig neue Möglichkeiten für die Aussöhnung mit dem jüdischen Volk eröffnet“. „Normal“ ist auch danach das zwischenstaatliche Verhältnis nicht geworden und gekennzeichnet von einem einseitigen Wunschdenken.

Man kann die deutsche Israelpolitik, so das Marwicki’sche Fazit in drei Abschnitte unterteilen: Der erste Abschnitt trägt die Übereschrift „Rehabilitation“ und währte bis 1965. Nach 1965 setzte eine Phase ein, die sich mit „Normalisierung“ übertiteln lässt, und mit dem Kalten Krieg zu Ende ging. Die Zeit nach der deutschen Wiedervereinigung lässt sich dem Wort „Staatsräson“ beschreiben. Man kann es Drehen und Wenden wie man will und mit Daniel Marwecki ausgedrückt: Ohne die deutsche Hilfe seit 1952 wäre die noch kurze Geschichte des modernen Israels wohlmöglich eine andere geworden. Das heutige Deutschland ist Israel nicht verbunden, weil Israel das deutsche Schuldempfinden auszunutzen wusste, sondern weil die Beziehungen mit Israel zum integralen Bestandteil deutscher Vergangenheitspolitik gehört.

Daniel Marwecki: Absolution?

Israel und die deutsche Staatsräson.

Wallstein Verlag, Göttingen 2024,

212 S.,

22 Euro

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung