Auf den Spuren des Judentums von der Zarenzeit bis zur Gegenwart

Ein Reisebericht aus dem Herbst 2021 über die jüdische Kultur in den russischen Städten Ufa und Samara kurz vor Beginn des aktuellen Geschehens. (JR)

Das Jüdische Gemeindezentrum in Ufa

Nicht vielen ist bekannt, dass es in Russland mindestens ein Dutzend Städte mit über einer Million Einwohner gibt. Sechs davon besuchte ich während meines kürzlichen Urlaubs in Russland, und meine Eindrücke von dreien sei in dieser Reihenfolge wiedergegeben: a. Ufa, die Hauptstadt der Autonomen Republik Baschkortostans und mit 1,1 Millionen die elftgrößte Stadt der Russischen Föderation, b. Samara (Platz 8, 1,15 Mio.), von 1935 bis 1991 unter dem Namen Kuibyschev bekannt, benannt nach dem bolschewistischen „Revolutionär“ Valerian Vladimirovich Kuibyshev (1888-1935), sowie c. Kazan (Platz 5, 1,125 Mio.), die Hauptstadt der Autonomen Republik Tatarstan innerhalb der Russischen Föderation. Während der zaristischen Zeit lag das Gebiet, in dem diese drei Städte liegen, außerhalb des sog. Ansiedlungsrayons (pale of settlement, russ. tscherta osedlosti), der 1791 deklariert wurde, nämlich als einer der Maßnahmen zur Beschleunigung der Kolonisierung der neu erworbenen Gebiete am Schwarzen Meer unter der Regierung von Katharina der Großen (1729-1796). Grob nachgezeichnet ging dieser Ansiedlungsrayon vom Baltikum bis an das Schwarze Meer. Zunächst um 1850 sollten die ersten Juden in diesen von mir besuchten Städten siedeln dürfen, wobei es sich in der Regel um Veteranen der zaristischen Armee aus den Kaukasuseroberungen unter Nikolaus I. (1796-1855) und einigen wenigen jüdischen Kaufleuten handelte; erst aufgrund neuer Gesetze von 1859 und 1865 erhielten alle Kategorien von jüdischen Händlern und Handwerkern die Erlaubnis, sich grundsätzlich außerhalb des Ansiedlungsrayons niederzulassen, allerdings mit Ausnahme von Moskau und Sankt Petersburg. Bis 1827 war es Juden übrigens gänzlich untersagt, in der zaristischen Armee zu dienen; stattdessen wurde ihnen eine Sondersteuer auferlegt, weil sie eben keinen Militärdienst ableisteten.

In den Jahren danach wurden Juden häufig zwangsrekrutiert, normalerweise ab einem Alter von 12 Jahren, mitunter sehr zum Leidwesen der jüdischen Familien aber auch noch jünger – achtjährige Knaben waren keine Seltenheit. Jüdische Dörfer hatten ab einer bestimmten Größe eine festgelegte Anzahl von Jugendlichen für den Wehrdienst abzuliefern (sogenannte Kantonisten), die Auswahl wurde in der Regel von den Dorfoberen getroffen. Der sechsjährigen Schulzeit im militärischen Umfeld folgten 25 Jahre als Militärangehörige, üblicherweise weit weg von der Heimat. Nicht wenige waren nach einer derart langen Abwesenheit von ihrem ursprünglich sozialen Umfeld ihrer Religion entfremdet, sollten sie nicht schon vorher zur Konvertierung in die orthodoxe Kirche genötigt worden sein. Nur in einigen Ausnahmefällen gelang es, soweit bekannt, sich innerhalb der Armee zu organisieren und gegenseitig derart zu unterstützen, dass die 613 Gebote eingehalten werden konnten. So gründete sich etwa ab 1843 eine Organisation in einem Regiment des Oblast Briansk (südöstlich von Moskau gelegen) unter dem Namen „schomre’i emunah“, die Wächter des Glaubens. Diese Gemeinschaft innerhalb des aktiven Wehrdienstes konnte sich immerhin über rund fünfzig Jahre halten – selbst wenn die Zahl der Mitglieder, handschriftlich geführt in einem Registrierbuch (pinkas), wahrscheinlich gleichzeitig niemals fünfzig überstieg. Wie ihre nicht-jüdischen Kameraden erhielten viele nach Beendigung ihrer Militärzeit ein Stück Land, meist eben in den Grenzregionen. Die heutige jüdische Bevölkerungszahl wird in allen drei Bezirken, dem Oblast Samara wie auch den beiden autonomen Republiken, mit jeweils weit weniger als 10.000 angegeben.

In allen drei von mir hier beschriebenen Städten, wie eigentlich nahezu in ganz Russland, werden die jeweils lokalen jüdischen Gemeinden von Vertretern der Chabad-Bewegung, korrekterweise Khabad, geleitet. Dabei handelt es sich um ein Akronym aus drei hebräischen Wörtern, nämlich khochmah (חכמה) = Weisheit, binah (בינה) = Erkenntnis und da‘ath (דעת) = Wissen. Diese bis heute orthodox-jüdische Bewegung wurde Ende des 18. Jahrhunderts gegründet und hatte bis etwa 1915 sein Zentrum in einer kleinen Ortschaft namens Ljubawitschi (Любавичи) nahe Smolensk. Das heutige Zentrum dieser Bewegung liegt im Wohnviertel Crown Heights in Brooklyn, eines der fünf Bezirke von New York Stadt. Nicht immer war es leicht, im Vorfeld einen Besuch in den jeweiligen Kommunen zu verabreden.

Das Holocaust Monument in Ufa

Nach meinem Besuch in Moskau, Stavropol, Krasnodar und Rostov kam ich mit dem Nachtzug ans Schwarze Meer. Nach einigen Tagen, einschließlich eines Tagesausfluges in das olympische Alpinskigebiet von Roza Khutor, landete ich von Sochi kommend auf Einladung von Vakil Mirgalievich Shiriev, ehemals Direktor für Forschung und Entwicklung bei der Firma GARD-Service Ltd., und Karina Ildusovna Karimova, Co-Leiterin der lokalen Sprachenschule Know & Speak, mit einem Direktflug in Ufa. Ursprünglich war Ufa nichts anderes als eine Festung, 1574 erbaut durch Iwan dem Schrecklichen (1530-1584). Meine drei Tage in dieser sympathischen Stadt waren vollbepackt: Ein Besuch der Sprachenschule, in der Schüler mich über zwei Stunden auf Englisch zu meinen Eindrücken zu Russland befragten, eine Führung durch das Museum für Archäologie und Ethnographie unter der wunderbaren Leitung von Kljaschev Aleksandr Nikolaevich (1968-), Religionswissenschaftler am Institut für ethnologische Forschung des Wissenschaftszentrums Ufa der Russischen Akademie der Wissenschaften., die Besichtigung des Monuments von Salavat Yulaev (1756-1800), ein abendlicher Gang durch das Vergnügungsviertel „Quadrat“, ein ehemaliger Industriebezirk der Stadt, und schließlich auch der Besuch des 2008 neu eröffneten jüdischen Gemeindezentrums unter der Leitung von Rabbiner Dan Krichevsky. Nur an den Hohen Feiertagen versammelte sich die jüdische Gemeinde in den Jahrzehnten davor im historischen Synagogenbau im Zentrum Ufas (Gogolstr. 58), das noch in Sowjetzeiten der baschkirischen Philharmoniegesellschaft zugeschlagen wurde.

Das relativ neue Gebäude hatte eine ganz normale Umzäunung, Kameras konnte ich keine erkennen – ganz im Gegensatz zu sämtlichen jüdischen Einrichtungen in Mitteleuropa, wie es heute seit Jahrzehnten notwendig erscheint. Vakil und ich gingen einfach am Wachhäuschen vorbei, eine Kontrolle gab es nicht. Auch wurden keinerlei Fragen gestellt. In der Vorhalle saß eine junge Frau, die ich auf Russisch fragte, ob sie Englisch spräche. Sie bejahte. Und Hebräisch? Natürlich, sie sei schließlich „Israelin“ (obwohl, wie sie mir später sagte, in Ufa geboren war). Sie erklärte uns den Weg zur Synagoge in den 2. Stock (russischer Zählung, nach dem Erdgeschoss also das erste Stockwerk). Das Zentrum hatte, wie wir auf dem Weg besichtigen konnten, auch einen Sportsaal in der Größe etwa eines Basketballfeldes sowie ein eigenes Schwimmbad. Alsbald hieß uns der Rabbiner willkommen, welcher, immer wieder abwechselnd auf Hebräisch und für meinen Begleiter Vakil Russisch, seine Geschichte erzählte. Nämlich, dass er vor 21 Jahren über die Chabad-Bewegung nach Ufa kam. Die sozialen Einrichtungen des Gemeindezentrums seien auch für die nicht-jüdische Bevölkerung Ufas zugänglich, so etwa könne beispielsweise das Schwimmbad im Keller für behinderte Kinder von allen gebührenfrei benutzt werden.

Schließlich bot er mir die jüdischen Gebetsriemen, Tfilin genannt, zum Anlegen an. Wahrscheinlich schien er meine zögerliche Haltung zu erkennen, denn er fragte mich, wann ich denn dies das letzte Mal gemacht hätte? Vor zwanzig Jahren? Oder dreißig? Ganz genau konnte ich das nicht mehr sagen und auf keinen Fall wollte ich unhöflich sein. Außerdem würde ich somit, so zumindest mein eigenes Räsonieren, eine „mitzwah“, eine Art gute Tat seinerseits unterstützen. Was nun wiederum meinerseits eine mitzwah war… Wahrscheinlich könnte man sich so bis an sein Lebensende gegenseitig mit mitzwoth (so der Plural) beglücken. Nach dem Anlegen der Riemen musste ein kurzes Gebet gesagt werden – dafür schlug der Rabbi ein kleines Heftchen auf und deutete auf den Text, der jetzt zu lesen gewesen wäre. Krichevsky gab mir die Wahl zwischen Hebräisch und Russisch, aber in letzterer Sprache hätte das Aufsagen sicher noch länger gedauert – und so zog ich das Hebräische vor, wenngleich auch für das zumindest bei religiösen Texten etwas Übung benötigt wird, ganz im Gegensatz etwa zu einer gewöhnlichen Tageszeitung.

Freundlichst wurden wir bei der Verabschiedung vom Rabbiner samt seiner Frau Chana sowie der älteren Tochter auf das „Denkmal für die Opfer des Holocausts und der im Großen Patriotischen Krieg [der 2. Weltkrieg] gefallenen Soldaten“ aufmerksam gemacht. Die Gedenkstätte im Vorhof des Hauptgebäudes wurde auf Initiative und auf Kosten der jüdischen Gemeinde von Baschkortostan errichtet. An der Enthüllungszeremonie am 25. Juni 2020 nahmen neben dem Staatsoberhaupt Baschkortostans, Radiy Faritovich Khabirov (1964-), unter anderem auch Talgat Tajuddin (1948-), ehemals Oberster Mufti Russlands und von 1992-2015 Vorsitzender der Zentralen Geistlichen Verwaltung der Muslime Russlands (ZDUM, ein Dachverband islamischer Organisationen in Russland mit Sitz in Ufa), oder auch das Oberhaupt des Metropolitanats Baschkortostan des Moskauer Patriarchats der Russischen Orthodoxen Kirche, Erzbischof Nikon von Ufa und Sterlitamak, teil. Es überraschte mich, eine derart öffentlich zugängliche Einrichtung wie das neue jüdische Gemeindezentrum in einer Stadt anzutreffen, deren Bevölkerungsanteil zu über fünfundvierzig Prozent aus Moslems sunnitischer Ausrichtung (Baschkiren und Tataren) besteht – ein Zustand, der mir in Mitteleuropa unmöglich erscheint.

Ufa mag insofern in Deutschland ein Begriff zu sein, als am 1. Juli 2002 ein Flugzeug aus dieser Stadt über dem Bodensee, nahe bei Überlingen, auf dem Weg von Moskau nach Barcelona durch einen Zusammenstoß mit einem Frachtflugzeug abstürzte (Bashkirian Airlines Flug 2937). Dabei starben insgesamt 69 Personen, darunter 45 Schüler, die auf einem Schulausflug nach Katalonien waren, sowie die Besatzung aus dem zweiten Flugzeug.

Samara

Samara sollte meine zweite Station sein. Ein kurzer einstündiger Flug, etwa 460 Kilometer südwestlich von Ufa, brachte mich an den mit über 50 Kilometern weit außerhalb der Stadt gelegenen Flughafen Kurumotsch. Noch Ende des 16. Jahrhunderts bedeute Samara als Grenzstadt und Außenposten gegenüber feindselige Krimtataren das Ende des südlichen russischen Einflussgebietes. Eine erste Synagoge wurde 1880 errichtet, die über die Grenzen Russlands hinaus bekannte Große Choralsynagoge 1908, erbaut von dem jüdischen Architekten Selman Sulrich Weniaminowitsch Kleinerman (1867-ca. 1930). Kleinerman wurde nach offiziell unbestätigten Berichten 1919 verhaftet; sein Tod wird auf ca. 1930 geschätzt. An einer Eisenbahnverbindung gelegen, siedelten hier um 1850 die ersten Juden. 1897 waren es bereits über 1.300 und 1926 etwa 7.000 (ca. vier Prozent der Gesamtbevölkerung). Noch 1970 lebten rund 25.000 Juden in Samara. Für den Fall, dass Moskau in die Hände der Nazis fallen würde, hatte Stalin Kuibyschev als Ersatzhauptstadt ausgewählt. Ein in die Tiefe errichteter neunstöckiger Bunker ist heute noch als Museum zu besichtigen.

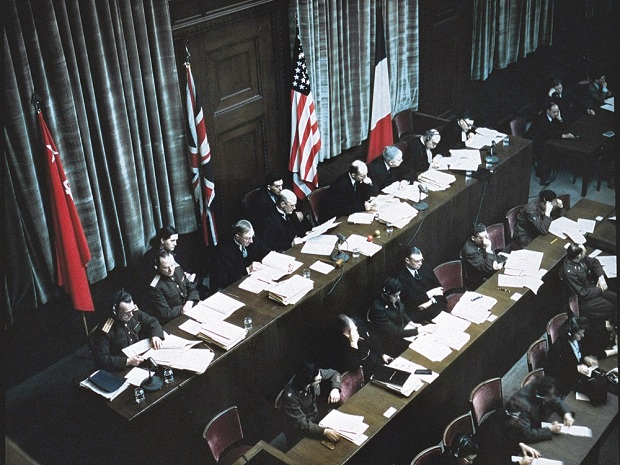

Neben einer Anzahl von ausländischen Botschaften wurde 1942 in Samara auch das von Stalin initiierte Jüdische Antifaschistenkomitee (JAFK) eingerichtet, das jedoch spätestens 1948 im Rahmen stalinistischer Verfolgungen wieder aufgelöst wurde. Einer der ersten Anführer des JAFK, Viktor Alter (1890-1943), wurde bereits Anfang 1943 erschossen. Etwa drei Jahre später wurde das JAFK „einer Überprüfung“ unterzogen, in denen unter anderem festgestellt wurde, dass sich das Komitee „eigenmächtig die Funktion des Bevollmächtigten für die Angelegenheiten der jüdischen Bevölkerung und des Vermittlers zwischen dieser und den Partei- und Räteorganen zugeschrieben“, darüber hinaus „die Rolle der politischen und kulturellen Führung der jüdischen Massen“ eingenommen habe. Als besonders schwerwiegend galt der Vorwurf, die „Propaganda“ des JAFK enthielte „ein unnötiges Hervorheben der Rolle und des Einsatzes der Juden im Großen Vaterländischen Krieg und beim Aufbau des Sozialismus“.

Samara. Große Choralsynagoge, erbaut von dem jüdischen Architekten Selman Kleinerman

Innerhalb nur eines Jahres wurden über dreißig führende Persönlichkeiten festgenommen und mindestens fünfzehn davon nach dreijähriger Folter und Isolationshaft in der Nacht vom 12. auf den 13. August 1952 im Lubjankagefängnis von Moskau hingerichtet, bekannt als die „Nacht der getöteten Dichter“ (notsch kazjonnich poztov). Neben „konterrevolutionären Verbrechen“ wurde ihnen unter anderem auch vorgeworfen, mit Unterstützung der Vereinigten Staaten die Krim von der Sowjetunion abtrennen zu wollen, um dort einen „jüdischen Staat“ zu errichten. Unter den bekannteren Persönlichkeiten befanden sich darunter David Rafailowitsch Bergelson (1884-1952), Mitarbeiter verschiedener Blätter der kommunistischen jiddischen Presse, Itzik Kolomonowitsch Feffer (1890-1952), sich mit seinen Gedichten in jiddischer und russischer Sprache durchwegs an die Parteilinie haltend, oder David Naumowitsch Hofstein (1889-1952), einer der bedeutendsten Vertreter der jiddischen Lyrik in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg.

Zu den Dichtern hinzugezählt, wenngleich sie niemals Dichter waren, wurden beispielsweise auch Solomon Abramowitsch Losowski (1878–1952), u.a. Mitglied des ZK der KPdSU (1937-1949), oder der Schauspieler Benjamin Zuskin (1899–1952), ausgezeichnet 1946 mit dem Stalinpreis und Leiter des Moskauer Jüdischen Staatstheaters, das 1948 geschlossen wurde. Praktisch alle Verurteilte wurden nur wenige Jahre später nach dem Tod Stalins wieder rehabilitiert.

Anmerkung:

Wenngleich ich Russland noch im Herbst letzten Jahres besuchte, wurden diese Zeilen erst in den ersten Tagen des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine beendet. Auch wenn ich den Eindruck habe, dass ein (viel zu) großer Teil der Bevölkerung der Russischen Föderation diese eindeutige Aggression als eine „Friedensmission gegen faschistischen Nationalisten“ rechtfertigen, dann vermute ich, dass eben noch zu viele der gelenkten Informationspolitik zum Opfer fallen. Russland ist für mich nach wie vor ein wunderbares Land und es obliegt dessen Bevölkerung, die korrupte und despotische Clique um Putin und den Größenwahnsinnigen selbst zurechtzuweisen.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung