Das Ghetto von Borisov: Selbst nach dem Ende des Krieges musste ein Jude wahrheitswidrig gestehen, ein deutscher Spion zu sein

Vor 80 Jahren wurde das Borisover Ghetto vernichtet. Noch Jahre später vollendeten die sowjetischen Kommunisten, was die Nazis begonnen hatten: Sie trieben einen weißrussischen Juden und ehemaligen Rotarmisten in den Selbstmord, nur weil er ein Denkmal für die ermordeten Juden seiner Heimat errichten wollte.

Meine Mutter sagte: „Ejnes hat selbst nicht einmal verstanden, wie er den Krieg überlebt hat. Wie er dort überleben konnte, wo es eigentlich unmöglich war. An vorderster Front war er von den ersten Tagen an. Im Schlamm, im Blut, im Graben. Und dort – an der Front – ist er mit allen in den Tod gegangen. Vor seinen Augen wurden aus den Lebenden in einer Sekunde Leichen oder Entstellte; aus den Krankenhäusern kamen sie als Krüppel, wie abgehauene Stücke Holz. Und er betete zu Gott, ihn sofort zu sich zu nehmen und nicht in Teilen.“

Er war einer unserer entfernten Verwandten; wir näherten uns nach dem Krieg an: Die Eltern von Mutter und Vater, ihre Geschwister, alle nahen Verwandten wurden von den Nazis ermordet. Einige wurden im Ghetto zu Tode gefoltert, andere an einer Schlucht erschossen. Unsere Landsleute, die die Besatzung überlebten, erzählten Ejnes bei seiner Rückkehr von der Front, dass die Morde an den Juden unmittelbar nach der Einnahme der Stadt, noch vor der Einrichtung des Ghettos, begannen.

In einer Stadt, wo jeder Fünfte Jude ist, konnten sich selbst die schlimmsten Antisemiten nicht vorstellen, was anzurichten die Nazis in der Lage sein würden. Eine Evakuierung der Bewohner fand praktisch nicht statt: In den ersten Kriegstagen bombardierten die Deutschen alle Bahnstrecken. Am 25. Juli 1941 begannen die Nazis, am Rande des Städtchens Borisov ein Ghetto abzusondern, und einen Monat später wurden dort mehr als 8.000 Menschen zusammengetrieben. Für die Sicherheit sollten die örtlichen Polizisten sorgen. Den Bewohnern des Ghettos war es verboten, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Und niemandem konnte Ejnes von seinen Kindern erzählen – Isja und Fanja, und von seiner Mara. Die, die zusammen mit ihnen schmachten, sind mit ihnen gegangen. Wie schwer, wie quälend war ihr Los? Wie bei all den anderen, so stellte er es sich vor. Harte und schmutzige Zwangsarbeit. Welche Arbeit hat seine dünne, zarte Mara machen müssen, um die Essensration zu bekommen – 150 g Brot?

Anfang Oktober 1941 schickten die Deutschen Kriegsgefangene, um am nördlichen Stadtrand, in der Nähe des Flugplatzes, zwei große Gräben (ca. 100 m lang, 5 m breit und 3 m tief) auszuheben. Die Organisation des Mordes übernahm die „Russische Sicherheitspolizei“ unter dem Kommando des Wolgadeutschen Eckhoff.

Vor den Augen der lokalen Bevölkerung

Das Morden begann in der Nacht vom 19. auf den 20. Oktober um drei Uhr morgens mit der Einkreisung des Ghettos. Zuerst wurden die Männer zum Ort der Hinrichtung gebracht, und am Morgen die restlichen Juden. Lastwagen voller Frauen und Kinder fuhren von der Polozkaja-Straße zum Flugplatz, wo die Todesgruben ausgehoben wurden. Den ganzen Tag fuhren nacheinander die Autos, transportierten Menschen zum Ort des Mordes und kehrten mit den Kleidern der Getöteten zurück. Und es gab immer noch nicht genug Autos; die Polizisten trieben Gruppen von Frauen und Kindern zu Fuß und schlugen sie mit Eisenstangen. Alles geschah von morgens bis abends vor den Augen der lokalen Bevölkerung.

Die Mörder wurden mit Wodka versorgt, und beim Trinken erschossen sie die Menschen. Den Opfern wurde befohlen, sich vollständig auszuziehen und mit dem Gesicht nach unten hinzulegen – so sparte man Platz... Als die Grubenreihe gefüllt war, mussten die Juden die Leichen mit einer Sandschicht bedecken und feststopfen. Viele Opfer waren nur verwundet – sie wurden lebendig begraben. Die Deutschen, die das alles beobachteten, machten Fotos und lachten oft. Durch eine dünne Erdschicht hindurch, die über die Toten gestreut wurde, kam Blut, und damit es nicht in die Beresina, den Fluss, gelangte und eine Seuche auslöste, wurde befohlen, das Grab zusätzlich mit Brandkalk und einer weiteren Sandschicht zu füllen.

Als Ejnes nach Borisov zurückkehrte, war das Massengrab bereits mit hohem Unkraut bedeckt: Auf dem mit Blut gedüngten Boden wuchs alles schnell. Er bahnte sich seinen Weg durch dieses Dickicht und beschloss, all diese Schande zu beseitigen. Er lieh bei einem Nachbarn eine Sense. Nachbar Trachim erklärte ihm: Da hilft die Sense nicht, man muss mehr Menschen anheuern und, Sichel um Sichel, zusammen durchgehen. Und Borisovs Leute kamen: Sie schnitten aus, entwurzelten das gesamte Unkraut und versuchten sogar Gras zu säen. Die Weißrussen in Borisov lebten schon vor dem Krieg mit ihren Juden in Eintracht. Mutter erinnerte sich oft an das Borisov der Vorkriegszeit: Das Jüdische Volkstheater, wo sie selbst und Ejnes spielten. Dieses schlichte Theater belebte die jüdische Gemeinde, in deren Leben es nur wenige helle Ereignisse gab. Vielleicht die Hochzeit von Ejnes‘ Schwester, ach, war das eine romantische Liebesgeschichte! Sie – Rosa – fiel ohnmächtig an einem Apothekenfenster. Der junge Apotheker half ihr, so begann ihre Liebe. Rosa und der Apotheker sind noch vor dem Krieg nach Amerika abgereist. Ejnes schrieb ihr vorsichtige Briefe – er wusste wohl, dass sie in bestimmten Behörden gelesen werden. Auf die Frage seiner Schwester, wie es denn ihren Landsleuten in Borisov ergehe, antwortete er, es sei alles genauso wunderbar wie bei dem ihr bekannten Schlimazel Sjoma. Natürlich wusste Rosa sofort Bescheid: Der besagte Sjoma war stets hungrig und zerlumpt. Ejnes schrieb der Schwester auch, was für ein Fest an der Front die amerikanischen Rationen seien, Konserven mit Speck.

Mit meiner Mutter sprach er Jiddisch, sein Russisch war aber korrekt. Er las viel, fand sogar alte Bücher auf Hebräisch – auch das konnte er. Mit einem solchen Kopf, meinte meine Mutter, hätte er ein Philosoph oder ein Schriftsteller werden können. Er könnte als Frontsoldat problemlos anfangen, zu studieren. Aber er begann sofort nach einer anständig bezahlten Arbeit zu suchen und fand eine Anstellung als Lieferant im Bezirksverband der Konsumgenossenschaften. Er ging mit Geldbündeln von Dorf zu Dorf, kaufte alles, was die Bauern noch verkaufen konnten. Wie genau diese Einkäufe abliefen, wusste man nicht so recht, aber er hatte anständiges Geld verdient. Jedoch erlaubte er sich nichts, nicht mal das Nötige. Wofür er gespart hat, stellte sich erst später heraus, als ein Ermittler der Staatssicherheit namens Klesch (auf Russisch „Zecke“, - Anm. d. Übers.) sich seiner annahm.

Ejnes sammelte Geld für ein Denkmal. Weitere Verwandte der Opfer des Massakers schlossen sich ihm an. Er ging nach Leningrad, um einen geeigneten Stein zu suchen, eine Art großer Felsbrocken, von denen es, wie er hörte, viele am Ufer des Finnischen Meerbusens gibt. Als jedoch ein geeigneter Felsbrocken gefunden wurde, stellte sich heraus, dass es keine Möglichkeit gab, ihn zu transportieren. Man schaute ihn an als jemanden, der nicht verstand, in welchem Land er lebte. Wenn es noch möglich war, sich für Schmiergeld auf einen Kran zu einigen, so wollte mit ihm niemand von der Eisenbahnverwaltung reden, ohne entsprechende Papiere von offiziellen Stellen vorgelegt zu bekommen.

Ejnes kehrte nach Borisov zurück und sagte bitterlich zu den Angehörigen der Opfer: „Ich wünschte, ich würde im Kapitalismus leben – fürs Geld kann man dort alles kaufen...“ Und er begann, den Bau eines Denkmals aus lokalen Materialien zu organisieren. Der Entwurf wurde von einem Architekten aus Borisov angefertigt. Ejnes grübelte, was man als das Epitaph nehmen könnte. Er wollte es auf Jiddisch und Russisch schreiben lassen. Er suchte nach den richtigen Worten, um den Schmerz und das tiefe Mitleid der Juden und die Verachtung für das faschistische Monster zu vermitteln. Auch hielt er es für notwendig, dort eine Menora oder einen sechszackigen Stern abzubilden.

Warum die Vertuschung durch die Sowjets?

Aber all dies stellte sich als unmöglich heraus. Der Vorsitzende des Parteikomitees der Stadt Borisov warnte: Es sollten keine Juden auf dem Denkmal erwähnt werden. Ebenfalls käme eine Beteiligung der Stadt am Bau der Gedenkstätte nicht in Frage. „Wir müssen die Stadt wieder aufbauen, an die Lebenden denken! In diesem Krieg hat es alle Nationen erwischt, warum sollten die Juden ausgesondert werden?“

Das war die „Logik“ der Behörden und der sowjetischen Nationalitätenpolitik. Nachdem er dies alles von einem jungen Architekten gehört hatte – einem kultivierten Russen –, schlief Ejnes nachts nicht und diskutierte in Gedanken mit der neuen Stadtmacht, die ihm jetzt in Bezug auf die Juden nicht besser erschien als die damaligen Polizisten. Vor wem muss man jetzt, nach dem Krieg, die Tatsache verbergen, dass es einen Ort gibt, an dem Tausende von Juden begraben sind, deren einzige Schuld es war, Juden zu sein?

Ejnes konnte damals nicht mal erahnen, wie lange dieses von den Behörden angeordnete Vergessen des Völkermords dauern würde.

Ganze 48 Jahre sind vergangen, seit 1947 an der leidvollen Schlucht das Bild einer Menora auf einem bescheidenen Denkmal erschien. Das Denkmal wurde nicht vom Staat, sondern von den Angehörigen der Opfer errichtet. Es gab keine Erwähnung von Juden auf dem Stein. Erst im November 1991 fand am Denkmal eine Kundgebung statt, die von der Gesellschaft für jüdische Geschichte und Kultur „Licht der Menora“ zum Gedenken an den 50. Jahrestag der Hinrichtung von Gefangenen des Borisover Ghettos organisiert wurde. Das Gebet las ein amerikanischer Rabbiner: In ganz Weißrussland gab es keinen eigenen Rabbiner. Und noch vier Jahre später wurde schließlich am Ort der Hinrichtung eine Gedenkstätte errichtet.

Die Tapferkeitsmedaille der Roten Armee

Doch Ejnes konnte sich zu Lebzeiten nicht vorstellen, dass dies möglich war, zumal sich ein Ermittler des MGB (später Komitee für Staatssicherheit, - Anm. d. Übers.) um ihn kümmerte. Im Herbst 1946 war er aktiv damit beschäftigt, die für die Fundamentierung des Denkmals benötigten Materialien vorzubereiten. Zuerst wurde er vom Ermittler des Innenministeriums Iwan Olenitschev vorgeladen, der am Kampf gegen den Diebstahl sozialistischen Eigentums beteiligt war. Auf seinem Schreibtisch erkannte Ejnes sofort die Quittungen, die er beim Einkauf von Landwirtschaftserzeugnissen ausgeschrieben hatte. Er verstand alles und war in Sorge: Die Dokumente waren zwar korrekt, aber sie entsprachen nicht den tatsächlichen Berechnungen mit den Dorfbewohnern, diese erklärten sich oft einverstanden, höhere Zahlen abrechnen zu lassen. Nachdem er die Vorladung erhalten hatte, fürchtete Ejnes sich nicht: Sie kamen nicht, um ihn zu holen, er wurde nicht verhaftet, vielleicht wird er als Zeuge von etwas gebraucht, dachte er zunächst. Doch alles wurde schnell ernst... Der Ermittler warf einen Blick auf die Ordensspange an seiner Jacke: So wollte Ejnes zu verstehen geben, wo er kämpfte, welche Städte er eroberte. Nun, wenn die Bandschnalle diesem Beamten nichts sag, dann kann er ihn aufklären, ihm zeigen, wo die Tapferkeitsmedaille ist. Obwohl er selbst glaubte, sich durch keine Tapferkeit hervorgetan zu haben, war er ja lediglich nach einem schwierigen Kampf einer der drei, die überlebten. Aus einem ganzen Infanteriezug.

„Nicht gut ist das, gar nicht gut“, sagte der Ermittler zu ihm. „Siehst du, was du jetzt hast. Den Krieg überwunden – den Knast gefunden“, und der Beamte lächelte, zufrieden, so gut reimen zu können.

Ein Telefonanruf ertönte. „Jetzt sagst du mir aber, woher das Geld kommt“, sagte dann Olenitschev und legte auf. „Und noch besser, machen wir ein Geschäft, wie es bei euch heißt: Du wirst mir beschreiben, wie du den Staat und die sowjetische Bauernschaft betrogen hast, und das wird meine Arbeit verkürzen, und ich werde deine Gefängnisstrafe verkürzen, du verstehst.“

Ja, Ejnes verstand. Und wusste, dass dieses „Kooperieren“ nicht in Frage kommen kann; er versuchte sogar gegen die Arroganz des Ermittlers anzukämpfen. „Alle materiellen Beweise, von denen Sie sprechen, gehören möglicherweise nicht mir. Ich war bei der Durchsuchung nicht anwesend, ich habe keine Ahnung, wer dort während des illegalen Eindringens in meine Wohnung hätte Zeuge werden können.“ Er begann anzugreifen und zeigte seine Kompetenz in einigen Rechtsfragen. Olenitschev brach in Gelächter aus – bewusst laut. „Willst du vielleicht noch einen jüdischen Anwalt anrufen? Aber ich sage dir was: Alles in den Papieren wird korrekt sein, du wirst alles schön ordentlich unterschreiben, über die Durchsuchung und alles andere...“

Ohne zu klopfen kam ein Mitarbeiter herein und breitete Beweismaterial auf dem Tisch aus. Olenitschev beobachtete den Gesichtsausdruck von Ejnes, der, um ihm keinen Gefallen zu tun, völlige Gleichgültigkeit vortäuschte, obwohl alles in ihm pochte. Olenitschev begann mit dem Verhör: „Wofür brauchst du also so viel Geld?“, fragte er und hob mehrere Bündel Banknoten hoch. „Du kaufst kein Gold, Diamanten interessieren dich auch nicht, also für wen und wofür?“ Ejnes antwortete und deutete auf den blauen Notizblock auf dem Tisch: „Hier steht es geschrieben. Jeder Rubel wird registriert.“ Olenitschev begann laut vorzulesen: „Kosten für das Denkmal für die Juden von Borisov. Eine Fahrt nach Leningrad für einen Stein... Dann gibt es hier Tickets, lauter Quittungen. Zahlungen für Zement, Sand. Für wen ist dieser Bericht bestimmt?“ „Für mich selber.“ „Und wir denken, dass du nur eine Ausrede vorbereitet hast. Du hast eindeutig etwas vor, und das wirst du uns bald erzählen.“ Das „wir“ beunruhigte Ejnes sofort: Wirtschaftskriminalität ist das eine, politisches Verbrechen wäre etwas völlig anderes. Und dieses „wir“ hörte sich an nach der Zusammenarbeit des Innenministeriums mit der Staatssicherheit. Ejnes behielt recht. Der Hauptmann Klesch – die „Zecke“ – betrat den Raum, sein Gesicht drückte tiefe Besorgnis um die Staatssicherheit aus. So erzählte es Ejnes später über ihn. Ejnes wusste, mit wem er es zu tun bekam: Er hatte bereits vor dem Krieg von der „Zecke“ als einem Meister der ausgeklügelten Folter von „Volksfeinden“ gehört.

Der dümmste Jude in der Stadt

Klesch starrte Ejnes mit einem durchdringenden, verächtlichen Blick an:

„Unsere Heimat verleumden? Wir leben gut, wie Schlimazel Sjoma – der Bettler und der dümmste Jude in der Stadt! Und Amerika loben; dass wir den Krieg ohne seine Rationen nicht gewonnen hätten!“ „So denke ich nicht, ich habe nicht so geschrieben.“ „Du denkst, du denkst, der wurzellose Kosmopolit, du! Wir wissen alles über dich. Es ist uns bekannt, warum du an dem Denkmal arbeitest. Das sind deine Zeichnungen mit Inschriften auf Jiddisch, Menora, der Davidstern – was ist das? Das ist eine direkte Bestätigung deiner Verbindung mit den zionistischen Organisationen!“ „Solche Organisationen kenne ich nicht.“ „Sicher kennst du sie, und bringst ihnen das Geld. Dein Denkmal ist nur die Ausrede! Ich kann dich an den Zionismus erinnern. Zionistische Organisationen nahmen ihre Aktivitäten bei uns in Weißrussland unmittelbar nach dem Krieg wieder auf. Noch während der Kriegsjahre in der UdSSR wurde das Jüdische Antifaschistische Komitee gegründet, an dessen Spitze der berühmte Zionist Michoels stand. Du kennst ihn nicht? Wer unter den Juden kennt nicht eine solche Theater-Berühmtheit! Also begann sein Komitee, das sich mit dem Kampf gegen den Faschismus befassen sollte, mit den zionistischen Führern zusammenzuarbeiten...“

Klesch fing den verwirrten Blick den Beschuldigten auf und sagte belehrend:

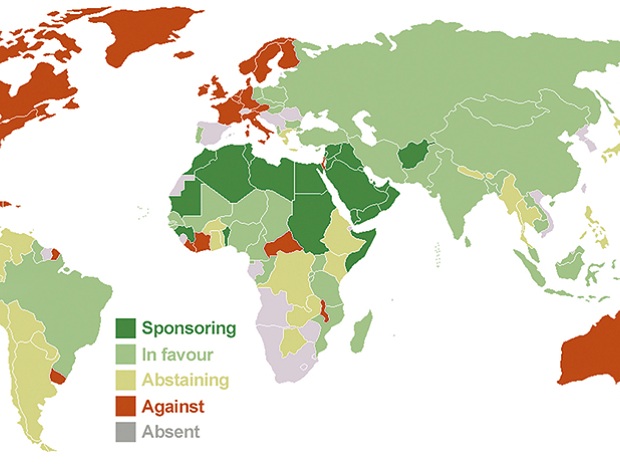

„Tu‘ nicht so, als hättest du damit nichts zu tun, du wüsstest nichts davon. Oder hältst du dir die Ohren zu, wenn das Radio spricht? Oder verbrennst du Zeitungen, ohne sie zu lesen? Da du vielleicht ein Bindeglied in der zionistischen Verschwörung bist, muss ich dich daran erinnern, dass die Aktivisten des Komitees, die angeblich so antifaschistisch sein soll, insbesondere Ehrenburg, Michoels, Grossman, den Mythos vom ‚Holocaust‘ erfunden haben, angeblich den Tod von sechs Millionen Juden (Ilja Ehrenburg (1891 - 1967) und Wassili Grossman – Josif Solomonowitsch Grossman (1905 - 1964) – waren russisch-jüdische Schriftsteller; als Kriegsreporter dokumentierte Grossman das von ihm Gesehene in ethnisch gesäuberten Ukraine, Weißrussland und Polen, im Vernichtungslager Treblinka und im KZ Majdanek. Seine Aufzeichnungen gehörten 1943 zu den ersten Augenzeugenberichten dessen, was später als der Holocaust bekannt wurde. Das 1948 von Wassili Grossman und Ilja Ehrenburg gemeinsam für die Herausgabe fertiggestellte „Schwarzbuch“ über den Völkermord an den sowjetischen Juden, die erste große Dokumentation der Schoah, wurde zunächst von dem Jüdischen Antifaschistischen Komitee ausgearbeitet, aber selbst später nicht veröffentlicht. Solomon Michoels (1890 - 1948) war ein hervorragender jüdischer Schauspieler und Regisseur, der Gründer des Jüdischen Theaters in jiddischer Sprache. Zum Vorsitzenden des Jüdischen Antifaschistischen Komitees gewählt, reiste Michoels während des Krieges ins Ausland und warb bei den Jüdischen Komitees in nicht-kommunistischen Ländern um die Unterstützung der UdSSR im Kampf gegen Nazi-Deutschland. Diese Verbindungen führten nach dem Krieg dazu, dass das Jüdische Theater auf Stalins Befehl geschlossen wurde und die Mitglieder des Jüdischen Antifaschistischen Komitees als „Spione“ verhaftet und hingerichtet. Michoels selbst war allerdings eine zu bekannte und auffällige Persönlichkeit; um sich seiner zu entledigen, wurde mit Stalins Billigung von der Geheimpolizei ein Autounfall inszeniert; Michoels erhielt ein Staatsbegräbnis. Das war eine der Stalins größten antisemitischen Kampagnen gewesen; wie es damals hieß, gegen „Juden als wurzellosen Kosmopoliten“, - Anm. d. Übers.). Die Juden haben immer das Wasser getrübt und das Volk aufgewühlt! Heute gibt es in der Zeitung ‚Prawda‘ einen Artikel „Über eine antipatriotische Gruppe von Theaterkritikern‘ – über die Intrigen der Zionisten in der Rolle von Kulturschaffenden. Es dreht sich alles um deine Idole – Zionisten und Kosmopoliten. Wenn du jetzt als freier Mann keine Zeit zum Lesen hast, kannst in der Zelle lesen.“

Der Hauptmann Klesch hielt inne, damit sein Opfer das Gehörte verdauen konnte. Er würde sich keine Einwände anhören! Aber „der wurzellose Kosmopolit“ sprach ihn an, als sei er ein vernünftig denkender Mensch: „Ich habe gelesen, was man über den Zionismus in unserem Land schreibt. Aber ich habe nichts mit den Aktivitäten solcher Organisationen zu tun. Mein Zionismus bedeutet, dass ich Jiddisch beherrsche, den Davidstern zeichne und eine Gedenkinschrift auf dem Denkmal für Juden – Opfer der Nazis – in ihrer Muttersprache schreiben möchte. Wissen Sie, die Deutschen haben nur Juden ins Ghetto getrieben und nur sie wurden in der Schlucht erschossen. Gilt die Gedenkinschrift als Manifestation des Zionismus, so kann dies als eine Art Fortsetzung des Völkermords verstanden werden. Die Trauer der Leidtragenden kann man nicht gegeneinander aufwiegen, sie ist unteilbar, sie nimmt bei den weiteren Opfern nicht ab. Für mich ist es nicht leichter, dass meine Familie zu den 8.000 anderen Opfern gehört. Die Zeit wird vergehen, und unser Land wird zusammen mit der ganzen Welt den Holocaust anerkennen, dem Misstrauen gegenüber Juden ein Ende setzen...“ „Du vergisst, wo du dich befindest, du Demagoge-Trotzkist. Dein Gedanke ist also, dass die Bolschewiki den Nazis in der nationalen Politik gleichzusetzen sind?“, mischte sich der Ermittler Olenitschev ein. „Das haben Sie gesagt“, erwiderte Ejnes mit einem bitteren Lächeln.

Der Hauptmann Klesch stellte sich währenddessen vor, wie vier kleine Sterne an seinen Schulterklappen durch einen großen ersetzt würden. Ja, er würde Major werden, und dieser lebensfremde Jude, der ihm gegenübersitzt, wird ihm dabei helfen.

„Vielleicht bist du der klügste Jude in Borisov, aber auf Kolyma bist du verloren (Kolyma ist ein Fluss im Fernen Osten Russlands; in diesem Gebiet befanden sich die sog. „Besserungslager“, die zu den brutalsten im ganzen GULAG zählten, - Anm. d. Übers.). Ich biete dir Folgendes an: Du gibst uns eine Liste von Personen, die der zionistischen Borisov-Organisation angehören, vorzugsweise 15 Personen, das reicht; Protokoll der Sitzung – zum Beispiel, über den Text der Grabinschrift, die du verfasst hast. Es ist wichtig und notwendig, die Haltung von Mitgliedern der Organisation zur Kritik in der Presse von Aktivisten des sogenannten Antifaschistischen Komitees wiederzugeben. Jetzt hast du einen Tag zum Nachdenken – in Freiheit, zu Hause. Dort wird es einfacher sein, sich Namen, Nachnamen, Sitzungstermine zu merken. Wenn du dich an nichts erinnerst, wird dein Gedächtnis in unserer Zelle mit unserer Hilfe schon besser funktionieren… Jetzt geh und denk nach! Unser freundschaftliches Gespräch unterliegt keiner Offenlegung: Sonst kann man ohne Zunge zurückbleiben“, sagte er zum Schluss, und schaute ausdrucksvoll auf seine Uhr: Die Zeit des Nachdenkens lief. Aber Ejnes hatte in diesem Moment bereits eine Entscheidung getroffen, die für alle unerwartet war, auch für die Ermittler.

„Der schlimmste Feind des Volkes und des Sowjetregimes“

Seine Gedanken waren unglaublich schnell. Er erinnerte sich an Zeitungen mit Materialien aus dem Trotzkisten-Bucharin-Prozess, Informationen über die „Entlarvung“ parteifeindlicher Gruppen, Verschwörungen von „Feinden des Volkes und des Sowjetregimes“... Auch vor dem Krieg konnte er sich nicht vorstellen, wie man einen Menschen so „vorbereiten" kann, dass er im Prozess sagt: „Ich bin der schlimmste Feind des Volkes und des Sowjetregimes.“ Er dachte an die Folter seines Verwandten, meines Onkels Berl: Danach legte Berl ein „Geständnis“ ab, ein deutscher Spion zu sein.

Klesch versteht natürlich sehr gut, dass er nichts mit den zionistischen Organisationen zu tun hat, dachte Ejnes. Es war klar, was Klesch von ihm will: Eine solche Organisation muss erfunden werden! Eine Liste von Juden hatte Ejnes, sie wurde bei der Durchsuchung beschlagnahmt: Dort standen die Namen der Menschen, die das Geld für das Denkmal gespendet haben. Sie müssen jetzt nach dem Kleschs Plan als eine Organisation präsentiert werden. Ejnes wusste: Das wäre eigentlich die Gleichsetzung mit ihren Verwandten in dem Massengrab. Außer diesen Menschen hatte er zu der Zeit keine weiteren jüdischen Bekannten in Borisov. Nein, er konnte es nicht durchziehen. Und er sah keinen Ausweg aus der von Klesch geschaffenen Situation. Plötzlich stellte er sich Klesch in Uniform des Hitlers Erschießungskommandos vor – schließlich vernichtet dieser Mann seine Landsleute, ganz gleich, ob schuldig oder unschuldig. Aber dieser Gedanke machte es ihm nicht leichter.

Nach dem Verhör erzählte Ejnes meiner Mutter alles und bemerkte: „Er wird keine Zeit haben, meine Zunge herauszureißen.“ Sie fragte nicht, was er meinte – dieser Satz kam ihr nicht tragisch vor... Er erzählte ihr die Dialoge in allen Einzelheiten und spielte die Szenen wie am Theater vor. Und genau so gab meine Mutter mir alles weiter, damit ich diese Geschichte mit ihr noch einmal erleben und später erzählen konnte, nachdem mir das Geschehene das Herz zerbrach.

Tod auf der Toilette

„Verzeih mir, Emma“, sagte er an diesem Abend zu ihr und ging in sein Zimmer. „Wenn ich diese Nacht schlafen kann, würde ich wirklich gerne von Mara und meinen Kindern träumen. Weißt du, im Krieg, im Schützengraben, habe ich oft von ihnen geträumt. Und nach dem Krieg nie...“ Sie dachte nur: Warum „Verzeih“? Aber sie fragte nicht noch einmal: Er sah so elend aus; nur eine spitze Nase ragte an einer blassen Stelle heraus. Seine Augen, immer klug, Freundlichkeit ausstrahlend, schienen erloschen, mit einem Schleier der Gleichgültigkeit. Sie tröstete sich mit dem Gedanken: Ejnes ist weise, er wird schon einen Ausweg finden...

Am nächsten Tag wollte sie zu einer anderen Familie nach Minsk fahren und wollte ihm am Morgen für seine Gastfreundschaft danken. „Am Morgen, als ich meine Sachen geholt hatte, ging ich nach oben – sein Zimmer war im zweiten Stock; Ejnes war nicht da“, erinnerte sich meine Mutter. „Ich musste mich verabschieden, ging auf den Hof – er war voller Menschen. Was da war, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht mehr, worüber die versammelten Nachbarn sprachen, alles verschmolz für mich zu einem vielstimmigen schrecklichen Stöhnen. Dann wurde mir klar: Er hatte keine andere Wahl...“

Ejnes hat sich erhängt – auf der Toilette. Warum dort? Was meinte er damit? Dass er gezwungen ist, seinen Körper dieser beschissenen Macht zu überlassen, reißt aber seine Seele vom Körper weg und verlässt dieses Land voller Zecken? So denke ich, so verstehe ich die Geschichte eines der Leidenden, der das Unglück hatte, zur damaligen Zeit und an diesem Ort geboren zu sein.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung