Meisterwerke eines Feuilletonisten

Die in Buchform veröffentlichten „Plauderbriefe“ des großen jüdischen Schriftstellers Alfred Kerr zeichnen ein einmaliges Porträt des Berlins des Kaiserreiches und der Weimarer Republik.

Im Jahre 1997 erschienen unter der Autorenschaft von Alfred Kerr (1867-1948) ein voluminöser Briefband mit dem Titel „Wo liegt Berlin? Briefe aus der Reichshauptstadt“. Herausgeber war der frühere Feuilleton-Chef der FAZ, Günther Rühle. Er hatte im Berliner Alfred-Kerr-Archiv bis dahin unbekannte Texte aus der Feder von Kerr entdeckt, die seinerzeit in der „Breslauer Zeitung“ erschienen waren. In der Breslauer Universitätsbibliothek fand Rühle dann alle Texte Kerrs für die Zeit ab Januar 1895 bis Ende 1900.

In der am 11. Dezember 1997 ausgestrahlten Kultursendung „Literarisches Quartett“ besprach der damals bekannteste deutsche Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki die Edition mit den hymnischen Worten: „Die Geschichte des deutschen Feuilletons muss neu geschrieben werden“ und nannte die Neuerscheinung ein „Meisterwerk eines Feuilletonisten“. Nicht genug des Lobes, erklärte Reich-Ranicki „Wo liegt Berlin?“ zum wichtigsten deutschsprachigen Buch des Bücherjahres. Reich-Ranickis Literaturempfehlung verfehlte ihre Wirkung nicht: Am Tag darauf gingen zehntausend Bestellungen beim Verlag ein. Und ein Jahr später war der Verlag bereits bei der vierten Auflage und bei 75.000 verkauften Exemplaren.

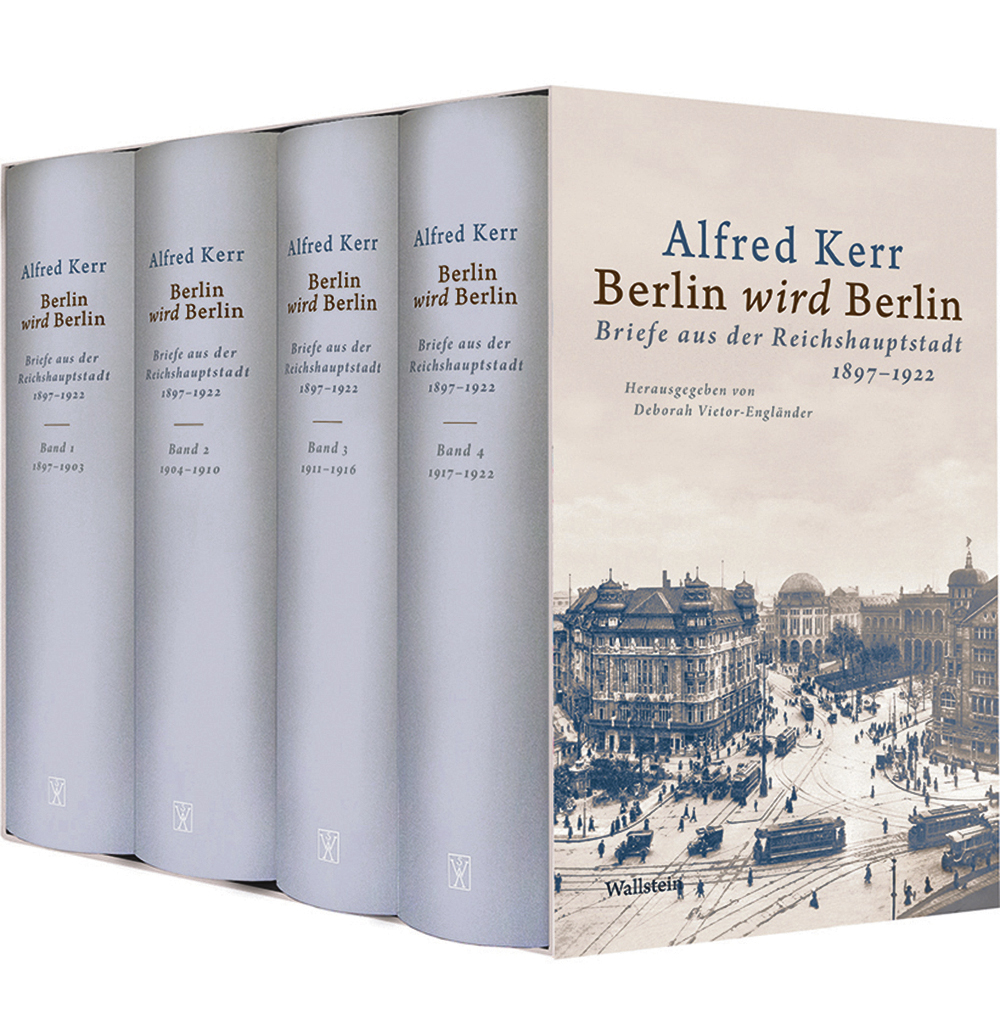

Wie Rühle hat sich die Literaturwissenschaftlerin Deborah Vietor-Engländer intensiv mit Leben und Werk Kerrs beschäftigt und mit ihrer grandiosen Kerr-Biografie (2016) ihrem eigenen wissenschaftlichen Leben ein Glanzlicht aufgesetzt. Das Thema Kerr bestimmte auch weiterhin ihre Forschung. Mit der von ihr herausgegebenen vierbändigen Edition „Alfred Kerr: Berlin wird Berlin. Briefe aus der Reichshauptstadt 1897-1922“ mit seinen stattlichen fast 3.000 Seiten, hat sie einen weiteren literaturhistorischen Höhepunkt gesetzt.

Umstrittener Theaterkritiker

Kerr war zu seinen Lebzeiten nachgerade berühmt, für manche auch berüchtigt. Seiner spitzen Feder wegen. Er gehörte zu den bekanntesten (und umstrittensten) Theaterkritikern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Die Urteile seiner Zeitgenossen changieren zwischen „Feuilletonschlampe“ (Karl Kraus), „Kritikergenie“ (Moritz Heimann) und „Kerr ist ein Dichter“ (Robert Musil). Allein diese drei Stimmen deuten an, dass Kerr weit mehr war als ausschließlich ein Kritiker.

Geistig geprägt war Kerr von seinen großen Inspiratoren Heinrich Heine und Ludwig Börne. Das waren seine literartur-kritischen Leitsterne. Deren scharfer Geist, ihr Witz, ihr Blick auf die Wirklichkeit und ihre lustvoll-kritische Schreibenergie, waren ihm nachahmenswertes Vorbild.

Was Kerr schrieb, gewann zunehmend die Tendenz, selbst Literatur zu sein. Er lebte in und mit der Literatur. In seinen Texten klingen stets analytische Schärfe, Polemik, Ironie und Witz an, Lust am Streit, die vielen Literaturkritikern zu eigen ist. Indes war Kerr mehr als ein Theater- und Literaturkritiker – er war auch Journalist, Essayist, Lyriker und (Reise-)Schriftsteller. Seine öffentliche Bedeutung zog er aus der Grenzüberschreitung von Literatur und Theater in die politische Polemik. Bei all dem war er auch ein Entdecker von Literatur sowie ein einflussreicher Vermittler in der Literatur.

Auch wenn es am Ende des Kaiserreichs und dann vor allem in den Weimarer Jahren eine Fülle großartiger Kritiker in Deutschland gegeben hat, Kerr überragte sie alle. Er brach radikal mit der Kritik alter Schule. Seine Markenzeichen waren die knappen, treffsicheren Formulierungen, Umgangssprache und Dialekt, gepaart mit Fragmenten klassischer Bildung, Wortspiele, Metaphern und Assoziationen. Ihn, der in der Gegenwart schon ein wenig vergessen schien, rückt die Literaturwissenschaftlerin Deborah Vietor-Engländer erneut ins Bewusstsein der Gegenwart.

Ein Vierteljahrhundert lang schrieb Kerr seine „Plauderbriefe“ für die Sonntagsausgabe der „Königsberger Allgemeinen Zeitung“, nachdem er seit Januar 1895 in der „Breslauer Zeitung“ wöchentliche Berichte geschrieben hatte – kühn, oft ironisch-witzig, interessiert für vielerlei. Seine Briefe waren nicht nur eine Mischung aus Ernst, Sprachkunst und Unterhaltung, sondern auch manchmal von brennender Aktualität. Immer dann, wenn er auf das Theater zu sprechen kam oder das noch junge Medium Kino, ließ er seine besondere Schreiblust aufscheinen. Die jahrzehntelang verschollenen Briefe handeln von Aufbruch und Endstimmung im Ersten Weltkrieg, dem Wandel von der Reichshauptstadt Berlin der Kaiserzeit, die durch die November-Revolution 1918 zur kulturell quicklebendigen Hauptstadt der Republik wurde.

Der junge Feuilletonist fiel sogleich auf durch seine unbekümmerte Beobachtung, Benennung und Formulierung von dem, was er sah und unmittelbar erlebte. Der erste Plauderbrief aus der Feder des 29-jährige Kerr trug den Titel „Der Prozess Tausch“. Kerr wusste genau, was er wollte: „Der Chronist hat kein Recht, bloße Stimmungen wiederzugeben – und gar noch Zwitterstimmungen! Der Chronist hat sich an die Ereignisse zu halten, welche im Vaterland passieren. Der Chronist soll die Stimmung Berlins widerspiegeln“.

Rolle der Frau

Kerr war ein fortschrittlicher Denker und für Themen empfänglich, für die ihm gesellschaftlich heftiger Widerspruch entgegenschlug. Das galt namentlich für seine Einstellung zur Lage der Frauen in Deutschland. Er schrieb über die erste Promotion einer Frau in Berlin und über die erste Professorin in Deutschland, gleichwohl hoffend, die Wahlberechtigung der Frauen ließe nicht länger auf sich warten. Er freute sich über die erste weibliche Droschkenkutscherin, die in Berlin ihre Tätigkeit aufgenommen hatte. In seinen technischen Prophezeiungen war er seiner Zeit voraus und es ist erstaunlich, wie präzise seine Visionen ausfallen. 1905 sah er voraus, dass Autos eines Tages zum Alltag gehören würden: „In zwanzig Jahren, wenn jeder kleine Mann sein Automobilchen als selbstverständliches Lebenserfordernis besitzen wird …“ Vom Volkswagen war das Land damals noch weit entfernt.

Auch seine politischen Utopien weisen ihn als klugen Kopf aus: Fünf Jahre vor Beginn des Ersten Weltkrieges hatte er eine Vorstellung von den „Vereinigten Staaten von Europa“, obwohl die meisten europäischen Staaten noch in nationalistischen Denkmustern verfangen waren. Als es dann zum Krieg kommt, zögert er nicht, wie Tausende anderer deutscher Juden auch, mittun zu wollen. Doch man will ihn nicht. Und so bleiben ihm all die Enttäuschungen erspart, die deutsch-jüdische Soldaten – zum Beispiel durch die diskriminierende „Judenzählung“ – während des Krieges erdulden mussten. Seine Briefe während der Zeit des Weltkrieges haben in ihrer Eindringlichkeit eine besondere Qualität.

Fast dreitausend gedruckte Briefseiten auf höchstem Niveau und den Schreiber nicht persönlich zu Wort kommen zu lassen, wäre für einen Rezensenten nachgerade fahrlässig. Werfen wir einen fokussierten Blick auf den Vorabend des Weltkrieges, Kerrs Blick. Im Juli 1914 verhängte die Regierung in Preußen für die Wirte eine Art Lockdown. Kerr schreibt: „Die Gastwirte rasen; denn allerhand Verordnungen kommen darauf hinaus, die Stätten früher zu schließen… Man nennt das schlicht und fachtechnisch: Verkürzung der Polizeistunde …“ Kerr zeigt viel Verständnis für die Gastronomie: „Arme Wirte! … die Seele des Geschäfts liegt ja darin, noch aufzuhaben, wenn der Andere schon zuhat. Daher der Name Nachtlokal“.

Nationalbegeisterung

Ein fortschrittlicher, politisch weitblickender Mann wie Kerr vermochte nicht im Juli/August 1914 seine chauvinistischen Gefühle, er nennt sie „Schicksalsgefühle“, zu unterdrücken. Am 2. August 1914 spricht Kerr noch davon, das deutsche Heer habe wie kein zweites in der Welt „Friedensarbeit pflichtgetreu“ getan, doch werde es von nun an furchtlos seinen Mann stehen.

Eine Woche später, die ersten Schüsse sind gefallen, der Weltkrieg hat begonnen und Kerr spricht von einer „seelische(n) Steigerung von einziger Art“. Am 9. August 1914 hob Kerr in seinem Brief „Die ersten Tage“ das Gemeinsame jenseits allen Klassendenkens, dass das Leben in Deutschland nunmehr bestimmte, hervor. Man wolle Deutschland auf der Landkarte „zusammenstreichen“, war er, eine „schluchzende Wut“ empfindend, überzeugt: „Man hat die Frechheit, uns am freien Atmen hindern zu wollen“, die Feinde rücken an, von Ost, von West und übers Wasser, kurz: „sie wollen Deutschland den Garaus machen“. Eine pazifistische Haltung klingt anders. Nach Schuld und Ursachen für den Krieg fragte Kerr nicht. In all seinem seelischen Überschwang vergaß Kerr nicht die Tausende und Hunderttausende „drüben“ jenseits der Grenzen, die wie die Deutschen „nur machtlos“ waren, „fortgerissen von der Verbrecherschar“, dass man dennoch auf sie schießen müsse. In der Stunde der Not war er „selig“, dass deutsche Truppen „stramm und ohne Zeitverlust“ ein neutrales Land wie Belgien durchschritten und damit „das Völkerrecht aus Not gebrochen“ hätten.

Doch es gab im Sommer 1914 jüdischerseits auch Haltungen, selten zwar, die lebensbejahend waren. Kerr gehörte nicht zu diesen und stimmte in den Chor der Bellizisten ein. Einer, ganz und gar kein Hurra-Patriot, entzog sich 1917 einer noch möglichen Einberufung zum Kriegsdienst durch Übersiedlung in die Schweiz, um in Bern Geisteswissenschaften zu studieren – Walter Benjamin. Walter Benjamin, der zu einem der bedeutendsten deutsch-jüdischen Schriftsteller avancieren sollten, dessen Schriften in alle Weltsprachen übersetzt wurden, war ein Polyhistor, ein „Homme de lettres“, wie er sich selbst gerne bezeichnete. Er wollte sich nicht in den „Schwall von Leibern“ einreihen, wie er schrieb, der sich in den allerersten Augusttagen des Jahres 1914 „vor den Kasernen staute“.

Spanische Grippe

Eine weitere gewichtige Stimme seit zitiert, die dem um sich greifenden Nationalismus eine unmissverständliche Absage erteilte: „In solcher Zeit sieht man, welch trauriger Viehgattung man angehört […] und empfinde nur eine Mischung aus Mitleid und Abscheu“, schrieb Albert Einstein im August 1914 seinem Kollegen Paul Ehrenfest.

Als der Krieg sich dem unehrenvollen Ende zuneigte, wurde Kerrs Ton ruhiger, wenn nicht desillusioniert: „Der schwerste Druck lastet auf uns allen, auf dieser sonst leichtlebigen, oft schnoddrigen Bevölkerung. Ein Druck, wie er in den härtesten Tagen zu Beginn des Krieges nicht erlebt worden ist. Und man dürfte uns Schurken nennen, wenn es anders wäre…“.

Durch die Plauderbriefen erhält der Leser Informationen über die Spanische Grippe, von der Kerr und seine Frau betroffen sind. Anfangs unterschätzt Kerr diese Pandemie: „Die Grippe rast. … Schließlich ist man noch dankbar, dass es nur eine unverhältnismäßig unwesentliche Krankheit ist, die uns das Jahr 1918 beschieden hat“. Doch das änderte sich sehr rasch dramatisch: Seine junge Frau Inge, erst 21 Jahre alt und gerade ein Vierteljahr mit ihm verheiratet, stirbt im Oktober 1918 an der Grippe „in junger Herrlichkeit“, wie der trauende Witwer in der Todesanzeige schreibt. Kerr selbst überlebt wie durch ein Wunder.

Sein Judentum verleugnet hat Kerr nie, im Gegenteil. Doch in seinen Plauderbriefen finden sich kaum Spuren, die auf sein Judentum hindeuten. Umso mehr sticht ein Text heraus, den er am 2. Februar 1902 unter der Überschrift „Ha‘m Sie nicht den kleinen Cohn gesehen?“, veröffentlichte. Kerr hatte ein Sensorium für antisemitische Strömungen, die sich nicht zuletzt in platten Witzen niederschlugen, und, um ihr jämmerliches Niveau aufzuzeigen, führte er diese ad absurdum mit den Worten: „da wackeln die Wände vor allgemeiner Seligkeit“.

Den nach dem Krieg sich militant bemerkbar machenden Antisemitismus konnte Kerr nicht unwidersprochen lassen. Im März 1921 nahm er wieder einmal Stellung: „Die Dreyfus-Ära in Frankreich war nicht halb so schlimm wie nun der tobsüchtige Bruderzwist in Deutschland bei schönster Lenzsonne. Wiederum ist die Tatsache selber das Ärgste nicht, sondern der pathologische Einschlag daran: die Hemmungslosigkeit, die Wahllosigkeit, das Betrüglich-Ausgefallene“.

Das Briefkonvolut ist der größte journalistische Zeitbericht, den wir zwischen den letzten Jahren des deutschen Kaiserreichs und den ersten drei Jahren der Weimarer Republik haben: das Berlin, das Kerr vorfindet und das Berlin, das sich ihm erschließt, die Entwicklung der Stadt seit Ende des 19. Jahrhunderts. Kerrs Briefsammlung ist ein Lehrbuch für Journalisten, es präsentiert der Nachwelt einen von Vorurteilen so gut wie unverstellten Zeitbiografen, der 27 Jahre einen Epochenbericht über das Leben in Berlin schrieb. Keine andere Stadt hat einen solchen Spiegel ihrer selbst.

Wünschen wir also den Kerrschen Plauderbriefen einen ähnlichen Erfolg wie der von Marcel Reich-Ranicki so überschwänglich gelobte Briefband „Wo liegt Berlin“? Der Leser wird sein Vergnügen daran haben. Auch nach mehr als 120 Jahren sind Kerrs Brief alles andere als verstaubt. Man könnte sie zeitlos nennen, oder, wie es im fundierten Nachwort Deborah Vietor-Engländer heiß – ein „Vermächtnis ohnegleichen“.

Alfred Kerr: Berlin wird Berlin.

Briefe aus der Reichshauptstadt 1897-1922, 4 Bde., hrsg. v. Deborah Vietor-Engländer, Wallstein Verlag,

Göttingen 2021,

2984 S., 128,00 Euro.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung