Entnazifizierungsgeschichten: Ein grandioses Scheitern?

Über die zum Teil sehr ungewollte und missglückte deutsche Auseinandersetzung mit der eigenen NS-Vergangenheit in der frühen Nachkriegszeit

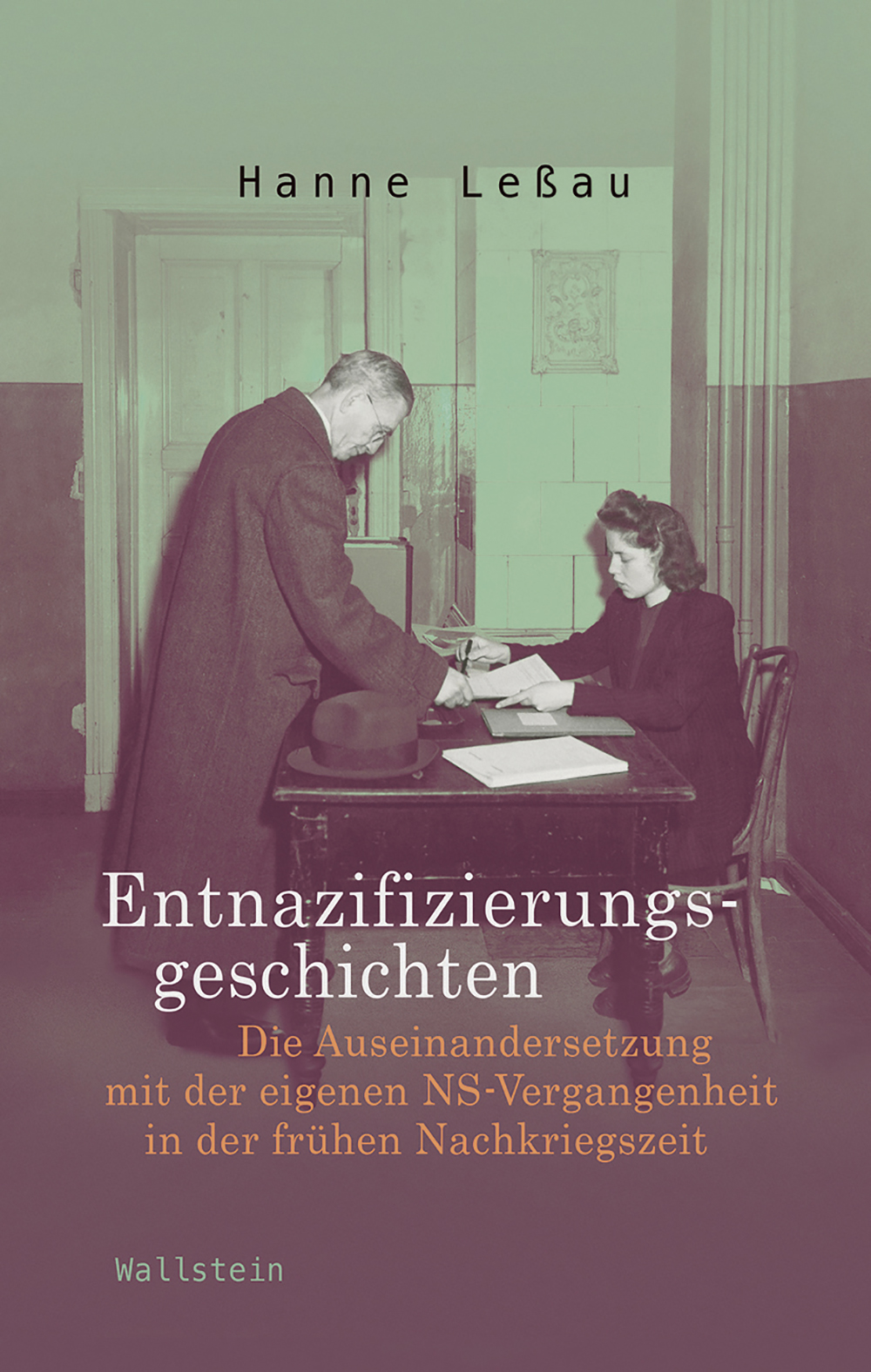

Ausfüllen von Fragebögen in der britischen Zone zur Entnazifizierung bei Hamburg (1945)© WIKIPEDIAP

Auf ihrer Konferenz in Jalta im Februar 1945 und dann auf der Potsdamer Konferenz im August 1945 hatten die Alliierten beschlossen, das besiegte Großdeutsche Reich umfassend zu demokratisieren und zu entmilitarisieren. Ihr wichtigstes Ziel war die Auflösung der NSDAP und der ihr angeschlossenen Organisationen. Die Siegermächte wollten herausfinden, in welchem Ausmaß die deutsche und österreichische Gesellschaft – Kultur, Presse, Ökonomie, Justiz und Politik – in das System des Nationalsozialismus eingebunden und verstrickt gewesen war. Das verordnete Programm zielte auf eine politische Umerziehung und ist unter der Bezeichnung „Entnazifizierung“ in die Nachkriegsgeschichte eingegangen. Es war dies eine einmalig ehrgeizige Idee, wie es ebenso ein grandioses Scheitern war. Gescheitert ist die Entnazifizierung vor allem deshalb, da sie von einer Mehrheit der Deutschen als eine willkürliche Maßnahme der Besatzungsherrschaft gesehen und scharf ablehnt wurde. Die Deutschen waren nach 1945 grosso modo nicht bereit, sich mit der NS-Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Die Entnazifizierungsmaßnahmen betraf die deutsche Nachkriegsgesellschaft in ihrer Gesamtheit, die sich der politischen Vergangenheit stellen musste. Millionen Deutsche waren behördlich aufgefordert, Antworten auf Fragen nach der eigenen NS-Vergangenheit zu geben. Die administrative Überprüfung machte den Deutschen nachdrücklich klar, in welcher Machtordnung sich Nachkriegsdeutschland mit einem Male befand. Die Alliierten hatten von Anfang an keinen Zweifel daran gelassen, dass es ihr übergreifendes politisches Ziel war, die Nachwirkungen der NS-Herrschaft zu beseitigen. Aber es gab darüber hinaus weitere Motive.

Nazis sollten von Funktionen im neuen Staat BRD ferngehalten werden

Den Alliierten ging es bei ihrem Entnazifizierungskonzept weder um die „Umerziehung“ der Deutschen, noch um die juristische Bestrafung ihrer Unterstützung des Nationalsozialismus oder gar die Beteiligung an den Verbrechen, wie immer wieder behauptet wird. Das sagt die Historikerin Hanne Leßau in ihrer Studie über die „Entnazifizierungsgeschichten“. Die breit angelegte Überprüfung der Deutschen auf ihre jeweilige Rolle im Nationalsozialismus sei in erster Linie sicherheitspolitisch motiviert gewesen und sollte vor allem dafür sorgen, dass der Aufbau einer demokratischen Nachkriegsordnung nicht durch den Einfluss von (ehemaligen) Nationalsozialisten in den Schlüsselstellungen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft torpediert wurde.

Hanne Leßau geht in ihrer quellenreichen, glänzend geschriebenen Dissertation der Frage nach inwieweit die Entnazifizierung nicht nur einen Ort der Konfrontation mit der NS-Vergangenheit bildete, sondern auch ein Forum, in dem sich diejenigen, die sich einem Prüfverfahren zu stellen hatten, offen mit dem eigenen Leben während des Nationalsozialismus beschäftigen mussten. Sie zeigt auf, dass und in welcher Weise die Verfahrensbetroffenen im Rahmen der administrativen Überprüfung spezifische Deutungen ihrer eigenen NS-Vergangenheit entwarfen, die sie in Distanz zum Nationalsozialismus rückten. Diese Deutungen bestimmten auch im Privaten das Sprechen über das eigene Leben während der NS-Jahre. Die Beschäftigung mit dieser Frage fand in der deutschen Gesellschaft kein Ende – weder in den Jahren unmittelbar nach dem Mai 1945 noch in den Jahrzehnten danach.

Falsche Zeugen

Die Studie „Entnazifizierungsgeschichten“ erweitert nicht nur das Detailwissen über die Prüfverfahren, sondern auch neue Einsichten zur These von der „gescheiterten“ Entnazifizierung. Die zu Entnazifizierenden verstanden es im großen Ganzen sich so geschickt zu verhalten, und hierfür alle Mittel in Anspruch zu nehmen – vom Tausch und Kauf von Entlastungszeugen, vom Lug und Trug bei den eigenen Angaben bis hin zur Bestechung des Prüfpersonals, um entlastende Belege zu erhalten. Um verifizierbare Koordinaten zu bekommen, analysierte Leßau Erfahrungen und Wahrnehmungen von Verfahrensbeteiligten nach empirischen Kriterien. Sie untersuchte die argumentativen und narrativen Strukturen der vorgebrachten Rechtfertigungstexte, um skrupellose Täuschungen zu entlarven.

Aus Sicht vieler zu Überprüfenden zeichnete sich die Entnazifizierung gerade dadurch aus, dass nicht die allgemeine Geschichte des Nationalsozialismus verhandelt wurde, sondern sie mit Fragen nach der eigenen Rolle in der nationalsozialistischen Diktatur konfrontiert wurden. Allerdings wollten sie vielfach nicht in jener schematischen Weise Auskunft geben, die die alliierten Planer festgelegt hatten. Sie beanspruchten, in Anbetracht ihrer spezifischen Lebensgeschichte, nicht entlang starrer Merkmale eingereiht zu werden, sondern forderten die Prüfinstanzen auf, ihre individuellen Motive, Zwangslagen und Lebensumstände zu berücksichtigen. Nur so würden sich die dürren Angaben des auszufüllenden „Fragebogens“ verstehen und ihre Vergangenheit im Nationalsozialismus angemessen bewerten lassen.

5 Kategorien

Ab Frühjahr 1946 änderten die drei alliierten Mächte die formalistische Verfahrensweise der Entnazifizierung: In den westlichen Besatzungszonen wurden neue Institutionen geschaffen, in denen nun auch (unbelastete) Deutsche saßen – die Spruchkammern. Diese wurden zu den zentralen Instanzen einer komplexen Entnazifizierungsbürokratie, in der die Verfahrensbetroffenen erstmals Mitwirkungsmöglichkeiten erhielten.

Besonders anschaulich zeigten sich die Veränderungen an der Einführung eines Kategoriensystems: Mit den insgesamt fünf Entnazifizierungskategorien wurden Verfahrensausgänge transparenter. Neben der Entlassung eines Überprüften aus seiner beruflichen Stellung traten mildere Sanktionen wie Geldstrafen, abgestufte Berufsbeschränkungen oder der Entzug der bürgerlichen Ehrenrechte. Sicherheitspolitische Aspekte traten in den Hintergrund. Die Prüfungsinstanzen entschieden nunmehr darüber, ob jemand angesichts seiner NS-Vergangenheit als „Kriegsverbrecher“, „Übeltäter“, „geringer Übeltäter“, „Anhänger“ oder „Entlasteter“ gelten müsse.

Entnazifizierung und Rehabilitierung verschmolzen in den Spruchkammerverfahren zum gleichen Vorgang. Mit Hilfe von entlastenden Zeugnissen über das persönliche Verhalten im NS-Staat, die Kirchen und Parteien, Kollegen, Geschäftspartner, Bekannte, mitunter sogar jüdische „Freunde“ großzügig ausstellten, erlangten fast alle zur Entnazifizierung Anstehenden den Status von Minderbelasteten und Mitläufern. Dank der Spruchkammern kehrten sage und schreibe 95 Prozent der vormals Belasteten in den öffentlichen Dienst zurück, nun sogar versehen mit einer weißen Weste. Anhänger oder Mitläufer des Nationalsozialismus gewesen zu sein, reduzierte sich auf einen verzeihlichen politischen Irrtum oder eine naheliegende opportunistische Anpassung.

Britische Zone: Richter durften nicht Mitglied der NSDAP gewesen sein

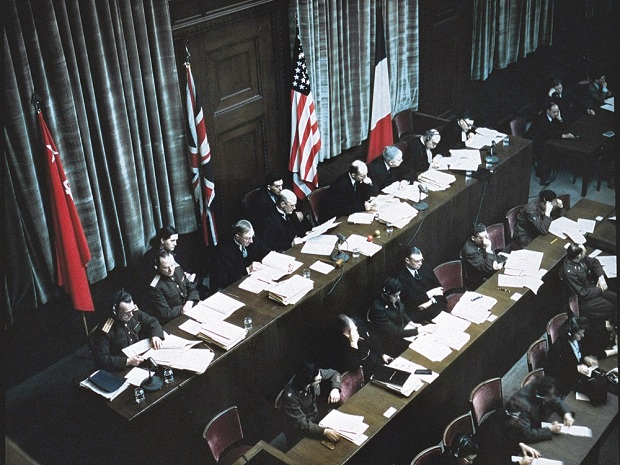

Mehr als 1.200 deutsche Richter, Staatsanwälte und Hilfskräfte führten in der britischen Zone im Ganzen 24.200 Verfahren durch, ein bürokratisches Monsterverfahren. Hätte man konsequent alle Mitglieder der NS-Vereinigungen angeklagt, deren verbrecherischer Charakter vom internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg festgestellt worden war, hätte es nach amerikanischen Schätzungen etwa fünf Millionen Verfahren geben müssen.

Eine britische Verordnung legte zum Beispiel fest, dass Richter und Schöffen nicht Mitglied der NSDAP oder einer ihrer Organisationen gewesen sein durften. Hintergrund dafür war, dass etwa 90 Prozent der Angehörigen der deutschen Rechtspflege einschließlich der Anwälte Mitglied im NS-Rechtswahrerbund gewesen waren – und die Mitgliedschaft darin freiwillig war. Drei Viertel der Angeklagten wurden mit Strafen belegt. Die große Mehrzahl der Strafen wurde mit der Internierungshaft als abgegolten erklärt, nur 3,7 Prozent der Angeklagten mussten einige weitere Monate absitzen, 4,5 Prozent noch eine Geldstrafe zahlen. Und bei den insgesamt milden Urteilen in den Entnazifizierungsverfahren wäre zu fragen, nach welchen Kriterien die Mitglieder der Spruchkammern, die selbst als unbescholtene Anti-Nazis in den Ausschüssen saßen, sich in Einzelfällen entschieden. Der Betroffene musste vor eine aus Laienrichtern – und andere Richter standen nicht zur Verfügung – zusammengesetzten Spruchkammer treten, der er Zeugnisse seiner überschätzten Verantwortlichkeit unterbreiten konnte. Sein Widersacher war der öffentliche Ankläger, der die aus dem Fragebogen und Behördenunterlagen ermittelte Kategorisierung verfocht.

Sonderfall Spruchkammer

Das Spruchkammerverfahren unterschied sich vom Strafprozess hauptsächlich durch den Verzicht auf die Unschuldsvermutung, während das Gericht dem Verdächtigen die Straftat nachweisen musste. Im Spruchkammerverfahren hatte der Angeklagte den Beweis seiner Unschuld anzutreten. Wenn z. B. ein Jurist Mitglied des NS-Rechtswahrerbundes war, dessen Mitgliedschaft freigestellt war, lag es an ihm nachzuweisen, dass damit in seinem Falle keine Unterstützung des Nationalsozialismus vorlag. Diesen Spagat von äußerer NS-Zugehörigkeit und innerer Ablehnung derselben bereitete den meisten kein größeres Problem.

Welche Dokumente, Beweismittel lagen der Spruchkammer vor? Welche verlangten sie? Urteilten sie auf die bloßen Aussagen der vor der Kammer Stehenden? Wie fühlten sie dem ehemaligen Parteigenossen auf den Zahn? Und wie stand es mit Belastungszeugen? Es war ein Kunststück, diese aufzutreiben. An Entlastungszeugen hingegen herrschte nie ein Mangel. Und dann: Was sollte mit dem Verfahren erreicht werden? Wer ein überzeugter Nationalsozialist war, der wurde durch die Kategorisierung auch nicht bekehrt.

Im Herbst 1948 übertrugen die drei alliierten Siegermächte die weiteren Entnazifizierungsverfahren den deutschen Ländern. Hier gerieten die Entnazifizierungsbeamten bald unter den Druck weiter Bevölkerungskreise, die einen Schlussstrich wollten, sowie eines Teils der Parteien, die um die Stimmen der „Ehemaligen“ zu werben begannen.

Schlussstrich 1951

Zum Komplex der Entnazifizierung gehören Bemerkungen über das „Entnazifizierungsschlussgesetz“ – welch ein Wortungetüm –, das am 11. Mai 1951 verkündet und am 1. Juli des gleichen Jahres in Kraft trat. Dieses Gesetz markiert einen unseligen Schlusspunkt: Am 10. April 1951 hatte der Deutsche Bundestag bei nur zwei Enthaltungen das „Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen“ – das sogenannte „131er“-Gesetz – verabschiedet. Dieses Gesetz sicherte mit Ausnahme der Personen, die in Entnazifizierungsverfahren in die Gruppen I – Hauptschuldige/Kriegsverbrecher – und II – Schuldige/Übeltäter – eingereiht waren, die Rückkehr in den öffentlichen Dienst zu. Nur so konnten hochrangige Nazis, die sich in den NS-Jahren schuldig gemacht hatten, auf höchste Posten bis ins Kanzleramt oder an den Kabinettstisch der Bundesrepublik Deutschland gelangen. Quasi zum moralischen Ausgleich hatte der Bundestag das „Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes“ nur wenige Tage vorher einstimmig verabschiedet und gleichzeitig mit diesem verkündet. Die Entnazifizierung hatte damit auf Länder- und Bundesebene ihr endgültiges Aus gefunden. Und dies stieß in der deutschen Bevölkerung auf eine breite Akzeptanz.

Persilschein

Ein besonderer Aspekt in der Auseinandersetzung der Deutschen mit der NS-Vergangenheit zeigen die Leumundszeugnisse, die unter der Bezeichnung „Persilschein“ Eingang in die Umgangssprache gefunden haben, die sich viele zu ihrer Entlastung besorgten. Das mit diesem Begriff verbundene Bild der leicht erhältlichen „reinigenden“ Bescheinigungen, mit denen sich auch Schwerbelastete so gut wie alles hätten bescheinigen lassen können, war weit verbreitet. Die allermeisten zu Überprüfenden bekamen ihre „Persilscheine“ nicht im Tausch oder von Unbekannten, sondern von Personen, mit denen sie in einer engeren persönlichen Beziehung standen.

Trotz der Teilhabe am System des Nationalsozialismus in Form von Mitgliedschaften, Funktionärstätigkeit oder berufliche Mitwirkung lässt sich argumentieren, dass man äußerem Zwang unterlegen war, zumindest im Privaten dem totalitären Zugriff der Diktatur aber widerstanden und innerlich Distanz gewahrt habe. Leumundszeugnisse wie die „Persilscheine“ zeigen diese grundlegende Distanzierungsstrategie der Entnazifizierung oftmals besonders deutlich, wenn sie aus guten Charaktereigenschaften schlossen, dass der Betreffende kein Nazi gewesen sein konnte.

Das Fazit der Leßau‘schen Studie lautet: Als die Entnazifizierung Anfang der 1950er Jahre an ihr Ende kam, fiel ihre Bilanz gemessen am ursprünglichen Ziel, stark belastete Personen aus den Schlüsselstellungen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft herauszuhalten, negativ aus. Berufskarrieren früherer Funktionsträger des NS-Staates waren zwar unterbrochen, aber nicht gestoppt worden. Mehr als einen temporären Ausschluss hatte die politische Überprüfung in den allermeisten Fällen nicht erreicht.

An der Entnazifizierung wurden die Komplexität und Spannung des Übergangs von der nationalsozialistischen Diktatur zur bundesrepublikanischen Demokratie sichtbar: Die Distanzierung vom Nationalsozialismus und die Hinwendung zur neuen Demokratie gelang in ihrem Kontext weder individuell noch gesellschaftlich dadurch, dass frühere politische Ansichten als Trugschluss erkannt, Fehler und Schuld eingeräumt und durch neue, demokratische Überzeugungen ersetzt wurden. Die Entnazifizierungsgeschichten der Deutschen waren bestimmt von der Gleichzeitigkeit von Kontinuität und Distanzierung und eröffneten ihnen damit Möglichkeiten, Anschluss an die Demokratie zu finden und das eigene Leben dennoch weiterhin als Kontinuum zu begreifen. Alles in allem haben sich die meisten Deutschen mit ihrer Vergangenheit mehr schlecht als recht arrangiert, bewältigt haben sie diese indes nicht.

Zu einer grundlegenden Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen war das deutsche Volk nicht bereit. Es wollte mit den eigenen Verbrechen nichts zu tun haben und an die Vergangenheit nicht mehr erinnert werden. Die amerikanische Reporterin Martha Gellhorn, Ehefrau von Ernest Hemingway, notierte in einer ihrer Kriegsreportagen im April 1945: „Niemand ist ein Nazi. Niemand ist je einer gewesen“. Und sie konstatierte mit grimmigem Hohn: „Ein ganzes Volk, das sich vor der Verantwortung drückt, ist kein erbaulicher Anblick“. Gellhorn konnte und wollte nicht begreifen, was auch wir bis auf den heutigen Tag kaum verstehen: Die besiegten Deutschen hatten verdrängt, dass sie einmal glühende Nazi-Anhänger gewesen waren. Dieses Verdrängen, ja Verleugnen, war nicht bloß eine rhetorische oder moralische Kategorie, sondern war tief instituiert in die bundesdeutsche Gesellschaft, ein Prozess, der bis in die Gegenwart in der politischen Kultur nachwirkt.

Das gewichtige Wort des amerikanischen Hochkommissars John McCloy, die Welt werde die Veränderungen in Deutschland am künftigen Umgang der Deutschen mit den Juden messen und die „Judenfrage“ sei für die Deutschen der „Prüfstein der Demokratie“, war mit der Gründung der Bundesrepublik bereits in den Wind geschrieben. Es war wie eine Negativvariante jenes Prüfsteins der Demokratie, dass die Demokratie vermeintlich nur so ihre Mehrheitsbasis finden konnte, indem man vom Verbrechen an den Juden schwieg und den Holocaust schlicht ignorierte. Indes: Die deutsche Geschichte war und blieb eine „Belastungsgeschichte“ (Axel Schildt). Dass dennoch nach Auschwitz ein zivilisiertes demokratisches Gemeinwesen und eine „geglückte“ Demokratie auf deutschem Boden entstehen konnte, ist ein Glücksfall der Geschichte.

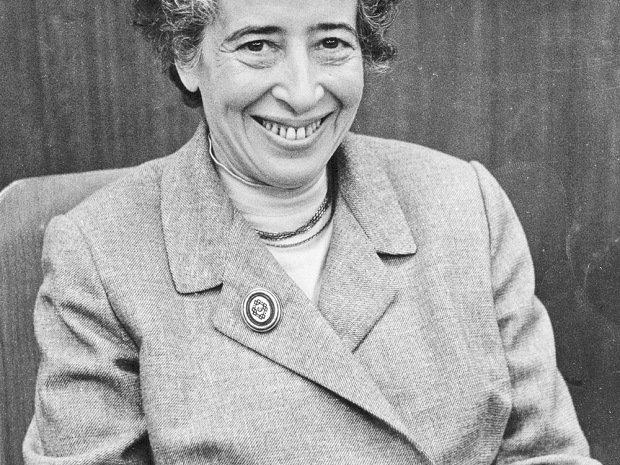

Hanne Leßau: Entnazifizierungsgeschichten. Die Auseinandersetzung mit der eigenen NS-Vergangenheit in der frühen Nachkriegszeit, Wallstein Verlag, Göttingen, 2020, 526 S., 46 Euro.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung