An den Leser der Zukunft!

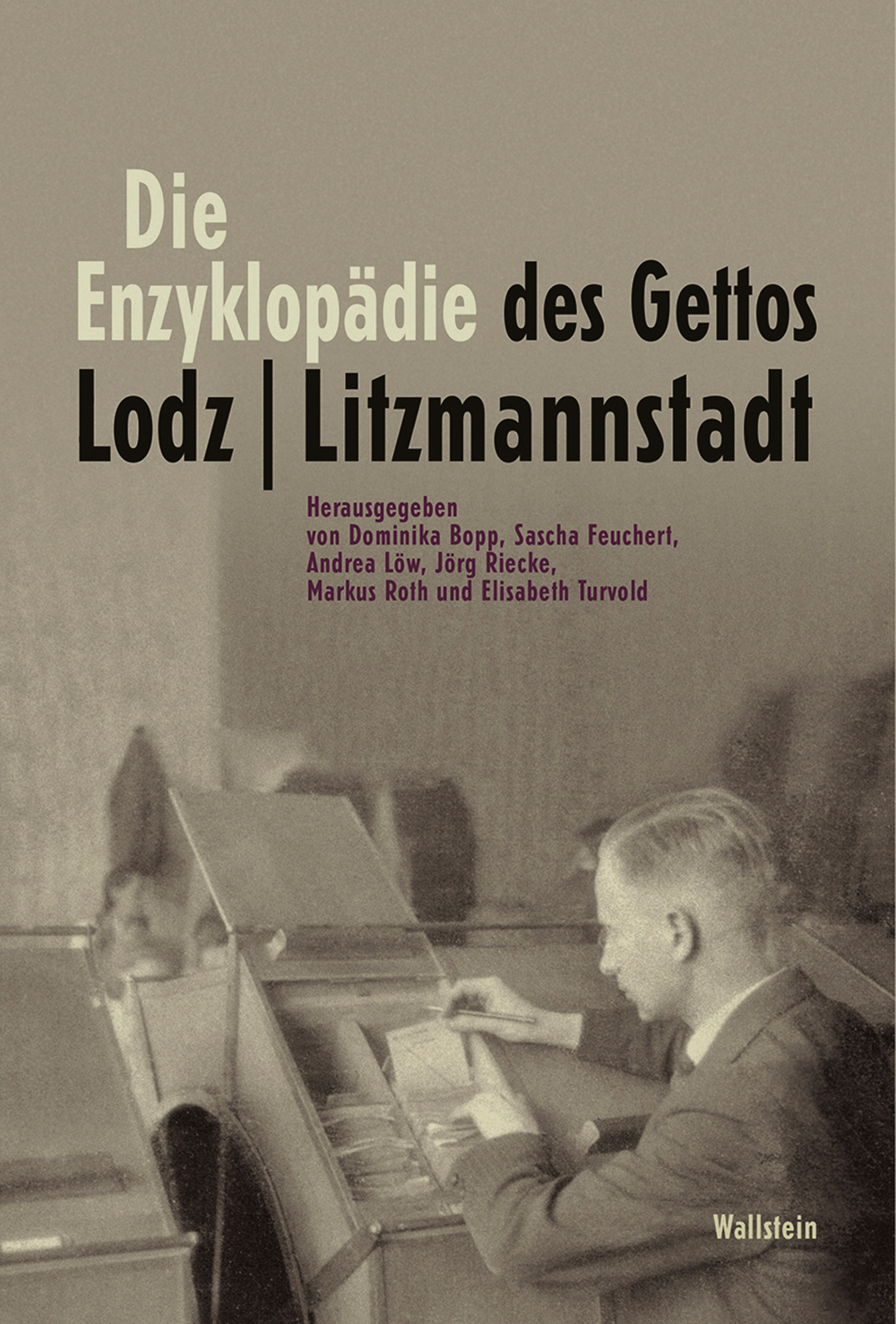

Im Winter 1943/44 beschlossen fünfzehn jüdische Journalisten und Schriftsteller eine Enzyklopädie über das Leben im Ghetto Łódż anzufertigen. Dieses ursprünglich polnisch- und jiddischsprachige Werk erscheint nun erstmals in deutscher Sprache.

„Das Zusammenleben einer Gruppe von Menschen unter einem äußeren Zwang ohne den bewussten Willen, eine Schicksalsgemeinschaft zu bilden, brachte mit der Zeit Formen hervor, die eben nur auf dem Boden des Gettos möglich waren. Der Alltag erfordert gewisse Normen des Arbeitens und Existierens“. Mit diesen wohl gesetzten, sachlichen, auf Deutsch geschriebenen Sätzen beginnt Dr. Oskar Rosenfeld (1884-1944), der bekannteste Chronist des Ghettos Łódż, sein Vorwort zu seinem Bericht der „Enzyklopädie des Gettos“ in Łódż, das die Nazis in „Litzmannstadt“ umbenannt hatten. Rosenfelds Textpassage schließt mit dem Satz: „Nirgends in der Welt gab es eine Gemeinschaft von Menschen, die mit der des Gettos verglichen werden könnte“. Ein Satz wie in Stein gemeißelt in seiner Verzweiflung – und Poesie.

Das Original dieses Textes befindet sich im YIVO-Institute for Jewish Research. Das „Yidisher visnshaftlekher institut“ ist das wohl bedeutendste Institut zur Erforschung der Kulturgeschichte des osteuropäischen Judentums und der jüdischen Emigration nach Amerika. Es hat heute seinen Hauptsitz in New York City und ist Mitglied des Center for Jewish History. Die vorliegende Enzyklopädie ist eine zentrale Quelle zur Geschichte der Verfolgung der europäischen Juden, über den „Krepierwinkel Europas“ wie Oskar Rosenfeld das Ghetto in Łódż bezeichnet hat.

Das „Archiv des Ältesten der Juden“ in Łódż war eine kleine Abteilung in der umfangreichen Ghetto-Verwaltung, in der etwa fünfzehn Journalisten und Schriftsteller (unter ihnen nur eine Frau) arbeiteten, die im Winter 1943/44 den Entschluss fassten, ein enzyklopädisches Großprojekt auf den Weg zu bringen. Nachdem sie über drei Jahre hinweg eine tägliche Chronik erstellt hatten, die sie konsequent an den „Leser der Zukunft“ richteten, wollten sie ihre Geschichte noch einmal in einer anderen Textform überliefern. Ihr ehrgeiziges Ziel war es, über 1.200 Einträge zu verfassen, die Personen und Institutionen beschreiben sollten, vor allem auch die Sprache der Zwangsgemeinschaft. Das war unter den obwaltenden Umständen ein kühner Plan, und da sie sich angesichts des Vernichtungswillens der Deutschen über ihr Schicksal keine Illusionen machten, war es auch ein Wettlauf gegen die Zeit.

Der Hungertod ereilte auch die Schreibenden

Die Enzyklopädisten unterwarfen sich wohlbedacht einer Selbstzensur: Sie gingen vorsichtig vor aus der Befürchtung heraus, die Deutschen könnten ihre Texte entdecken, lesen, vernichten und die Verfasser bestrafen.

Die tägliche Arbeit im Archiv war für die Mitarbeiter alles andere als leicht, schließlich unterlag sie den gleichen widrigen Bedingungen, die für alle Ghettobewohner galten. Oskar Rosenfeld, ab 1943 Leiter der Institution, beschrieb die Situation bei der Abfassung der Enzyklopädie folgendermaßen: „Man darf sich unter dem A[rchiv] keine stille Gelehrtenstube vorstellen, wo emsig geschrieben und gesammelt wurde. […] Hunger und Kälte ließen eine halbwegs regelmäßige und ersprießliche schriftstellerische, schöpferische Arbeit kaum zu.“ Auch wenn die Angestellten des „Archivs“ ein festes Gehalt und eine zusätzliche Suppenration erhielten, machte der Hungertod auch vor ihren Türen nicht halt.

Die Ghettobewohner wollten also der (Nach)Welt ein Zeugnis über das hinterlassen, was an ihnen an Schrecklichem vollzogen wurde. Die Welt sollte von der Absicht der Deutschen erfahren, alle Juden zu ermorden. Zehn philologisch versierte Mitarbeiter im „Archiv des Judenältesten“ beschlossen, das Geschehen im Ghetto zu dokumentieren. In der Enzyklopädie wollten sie das Grauen festhalten. Es war ihr Versuch, eine „lexikalische Kulturgeschichte des Ghettos Litzmannstadt“ zu schreiben: Personen, Institutionen, vor allem die Ghettoeigene Sprache, sollten verzeichnet werden.

160.000 Menschen in 31.000 Zimmern

Die Enzyklopädie des Ghettos Łódż/Litzmannstadt handelt vom Grauen des großen Judenmords. Es ist die Geschichte der Apokalypse. Den technischen Hilfsmitteln der Zivilisation musste das Ghetto entsagen. Politische und metaphysische Aspirationen, so ein desillusionierter Oskar Rosenfeld, waren ausgeschaltet. Die religiösen Funktionen hatten sich auf einen engen Kreis konzentriert.

Bei seiner Errichtung am 8. Februar 1940 drängten sich 160.000 Menschen auf 4,13 Quadratkilometer in 31.000 Zimmern im Ghetto. Kaum eins der Holzhäuser verfügte über fließendes Wasser. Die Kosten für die tägliche Versorgung der Ghetto-Bewohner wurden auf 23 Pfennig pro Kopf festgelegt und lagen damit weit unter dem Satz für Gefängnisinsassen. Hunger war der ständige Begleiter der Menschen im Ghetto. Es kam vor, dass Menschen den Tod von Familienmitgliedern nicht sofort meldeten und die Leichen in der Wohnung behielten, um noch einige Tage deren Essensration zu bekommen.

Die Ghetto-Industrie produzierte für die deutsche Wehrmacht – und die SS – in enormem Umfang. Auch Privatfirmen wie die „Wäsche- und Kleiderfabrik Josef Neckermann“ ließen im Ghetto Kleidung nähen. Von dieser profitablen Zwangsarbeit wollte der Firmenchef nach 1945 gleichwohl nichts mehr wissen. Durch die Hungerlöhne und schlechte Versorgung der Arbeiter und Arbeiterinnen erzielte die deutsche Ghettoverwaltung riesige Gewinne.

Über das Schicksal des Gettos und seiner Bewohner ließen die Nazis keinerlei Zweifel. SS-Brigadeführer Friedrich Uebelhoer, Regierungspräsident von „Litzmannstadt“, kündigte an: „Zu welchen Zeitpunkten und mit welchen Mitteln das Ghetto [...] von Juden gesäubert wird, behalte ich mir vor. Endziel muss jedenfalls sein, dass wir diese Pestbeule restlos ausbrennen“.

So merkwürdig es klingt – allen Bedrückungen zum Trotz konnten sich „auf einem schmalen Streifen geistiger Betätigung“ die Phantasie und der Humor des jiddischen Volkes entfalten. Eine lange Reihe treffender Bezeichnungen erwarb sich im Ghetto das „Bürgerrecht“. Begriffe ernster Bedeutung bekamen hier mitunter einen ironischen Beigeschmack, Ausdrücke des Alltags wurden in eine höhere Sphäre gehoben. Daneben wurden viele Wörter, welche Gegenstände geringen Gebrauchs bezeichneten, in allen Schichten der Ghettobevölkerung populär. In diesen Fällen wurden vornehmlich Worte polnischen Ursprungs herangezogen. Die Atmosphäre, in die das Ghetto eingebunden war, bestimmte in einem gewissen Maße den Umfang des Sprach- und Wortgutes, mit dem der Ghettobewohner haushalten konnte.

Eine eigene Ghetto-Sprache

Die Ghettobedingungen vom Leben und Sterben brachten eine eigene Sprache hervor, eine Sprache, die zwischen Verzweiflung, Mut, Überlebenswille, Wortspiel, sogar Wortwitz changierte. Wörter, die bisher nur einen „eingeborenen Wortsinn“ besaßen, bekamen im Ghetto eine Nebenbedeutung, sie konnte ironisch, aber auch streng sachlich sein. Das einzelne facettenreiche jiddische Wort hatte mit einem Mal Gelegenheit, sich in einer neuen Bedeutung zu entfalten. Der an die religiöse Tradition gebundenen Wortfügung wurde ein aktueller Sinn zugegeben. Die Ghettosprache war eine direkte und schnörkellose Sprache mit einer eigenen, ihr innewohnenden Poesie, brachte sprachliche Schöpfungen hervor, die die Ghettomenschen als Wortvariante aufnahmen und benutzten. Für die jüdischen Menschen im Ghetto war die sich unter den obwaltenden Bedingungen herausbildende Sprache eine Neuigkeit, gleichwohl ein belebender Faktor in der Eintönigkeit des „animalischen“ Daseins. Ein Beispiel: Im Verzeichnis der Ghetto-Enzyklopädie findet sich z. B. der Ausdruck: „Ivan blust Schojfer“. Traditionell praktizierten Juden das „Shoyfer blozn“, d.h. den Schofar, das Widderhorn, blasen, an Rosch Haschana und beim Ausgang der Andacht an Jom Kippur. „Ivan“ steht hier für jemand Fremdes, der eigentlich nicht dorthin gehört, um den Schofar zu blasen. Łódż gehörte vor 1918 zum russischen Teilungsgebiet, daher war es in dieser Wendung der „Ivan“, der in innerjüdische Belange eingriff.

Verfasser dieses Stichworts war Oskar Rosenfeld. Nach seiner Definition handelte es sich hier um eine populäre Wendung aus dem Volksmund, angewendet in den Fällen, wo innerjüdische Angelegenheiten von nichtjüdischen Behörden als zuständig erledigt wurden. Im Ghetto wurde der Ausdruck in Situationen gebraucht, wo innerjüdische Differenzen durch Eingreifen der Ghettoverwaltung „liquidiert“ wurden. Besonders bezog sich der Spruch „Iwan blust Schojfer“ auf eine besondere Affäre, die damit endete, dass die Ghettoverwaltung die gesamte Lebensmittelverteilung an die jüdische Bevölkerung, ohne Berücksichtigung der spezifischen Ghettoverhältnisse, vornahm und dadurch Unklarheit in diesem Bereich der Ghetto-Autonomie brachte.

Im jiddischen Sprachschatz gibt es das Wort „mamser“, was ein „uneheliches Kind“ – in der Negativvariante auch „Bastard“ – bezeichnet. In der Ghettosprache erfuhr dieses Wort einen merkwürdigen Bedeutungswandel, in dem die Verkleinerungsform „Mamser’l“ im jüdischen Idiotikon eine „kleine Zulage“ meinte. In der Gaunersprache meinte der Ausdruck „Unterwerfen a Mamserl“ so viel, wie jemand etwas „in die Schuhe schieben“, jemand eine Schuld andichten. Im Ghetto wurde der Ausdruck „Mamser’l“ nur in der Küchenwirtschaft benutzt und bezeichnete eine Kanne, die kein bestimmtes Maß hatte, aber kleiner war als die Normalkannen mit bestimmtem Maß.

Bei der Zustellung der Mittagessen aus den Küchen in die „Arbeitsressorts“ wurden geschlossene Kannen, die ihr Maß hatten, verwendet. Wenn ein Ressort über 300 Arbeiter hatte, die 140 Liter Suppe konsumierten, so wurde die Suppe auf drei Kannen verteilt. Da jedoch die Arbeiterzahl unterschiedlich und die zugteilte Suppenportion nicht ausreichte, wurde eine „Zulage“ in einer kleinen Kanne mitgegeben, die die Austeilerin genau berechnen musste. Diese kleine Zulage-Kanne wurde „Mamser’l“ genannt.

Eine Sammlung dieser Ghettosprache bildet einen Teil der Kulturgeschichte des Ghettos. Die Enzyklopädisten waren davon überzeugt, in einer späteren Epoche, die sich der Erforschung der Ghettowirklichkeit widmen würde, dass ihre enzyklopädische Sammlung Aufklärung dort geben könnte, wo die bloße Schilderung der Zustände nicht mehr ausreiche.

Die Enzyklopädie des Ghettos Łódż gestattet uns einen tiefen Einblick in eine Existenz jenseits humaner Lebensbedingungen, sie ist ein beredtes Zeugnis der Leidensgeschichte einer jüdischen Gemeinschaft, ein Dokument des Zivilisationsbruchs – ein Menschheitsgedächtnis. Oskar Rosenfeld, Oskar Singer, die weiteren Enzyklopädisten und die anderen Archivmitarbeiter wurden nicht vor der Deportation verschont, auch sie wurden allesamt ermordet. Was von ihnen blieb, waren ihre Aufzeichnungen, die sie der Nachwelt hinterlassen haben.

Mit dem größten Teil der Dokumente, die im Ghetto-Archiv gesammelt und verfasst wurden, sollte auch die Enzyklopädie gerettet werden. Nachman Zonabend, ein ehemaliger Briefträger in der Ghetto-Administration, konnte in den letzten Tagen des Ghettos, als nur noch ein kleines Aufräumungskommando zurückgelassen worden war, seinen Bewachern entkommen und die bereits in Koffern verpackten Schätze verstecken. Zonabend überlebte den Holocaust und es gelang ihm, die zahllosen Dokumente des Archivs nach seiner Rückkehr nach Łódż zu bergen. Durch ihn gelangten sie in der Folge in mehrere jüdische Archive weltweit und legen bis in die Gegenwart Zeugnis ab vom realen Alltag im Ghetto.

Die vorliegende (erste) Ausgabe der Łódżer Enzyklopädie präsentiert alle überlieferten Einträge in den beiden Originalsprachen Jiddisch und Polnisch in deutscher Übersetzung. Die Texte sind kenntnisreich und einfühlsam analysiert und kommentiert. Es ist dies eine großartige editorische Leistung, eine Mahnung gegen jedwedes inhumane Menschheitsverbrechen.

Die Enzyklopädie des Ghettos Lodz/Litzmannstadt. Hrsg. v. Dominika Bopp u.a., Wallstein Verlag, Göttingen 2020, 432 S., 34 Euro.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung