Das „Antisemitismus-Problem“ der Linkspartei-Studenten

Der Hass linker Studenten auf Israel ist kein neues Phänomen – eine Zeitreise in die späten 1960er Jahre zum SDS

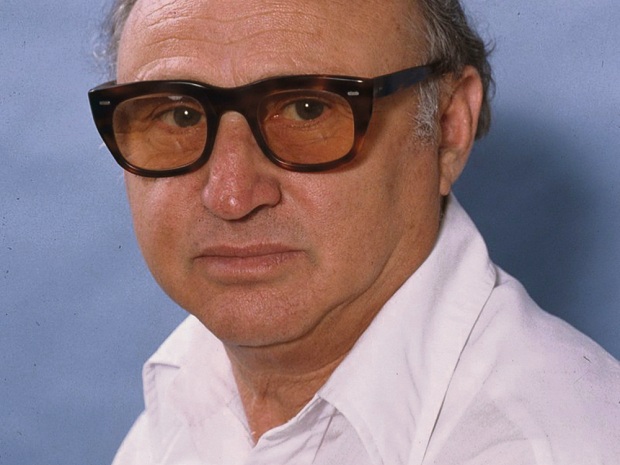

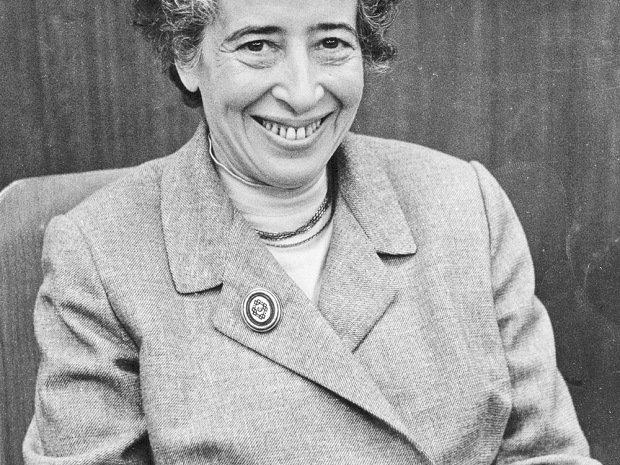

Schon der israelische Botschafter Asher Ben-Natan hatte Ende der 1960er Jahre unter den Attacken des "Sozialistischen Deutschen Studentenbundes" zu leiden, der ihm de facto Redeverbot an der Universität Frankfurt erteilte.© WIKIPEDIA

Der Antisemitismus linker Studentenverbände hat historische Ausmaße. So entglitt der „Sozialistische Deutsche Studentenbund“ (1946-1970), kurz SDS, im letzten Jahrzehnt seiner Existenz in der Folge der westdeutschen Studentenbewegung der 1960er Jahre immer mehr in den radikalen Judenhass. Erinnert sei an seine Störaktion gegen den israelischen Botschafter im Jahr 1969, die Werner Bergmann in seinem Buch „Antisemitismus in öffentlichen Konflikten“ beschreibt.

Seinerzeit wollte Israels Botschafter Ben Natan auf Einladung des Bundesverbandes jüdischer Studenten in der Universität Frankfurt sprechen, wurde dabei jedoch von einer Gruppe rund um den SDS mit Zwischenrufen wie „Nazi-Kiesinger und Ben Natan eine Clique mit [Mosche] Dajan“ (Mosche Dajan war ein israelischer General sowie Verteidigungsminister im Sechstagekrieg von 1967), „Ha, Ha, Ha, – El Fatah ist da“, „Zionisten raus aus Palästina“ sowie „Faschisten raus“ fortwährend unterbrochen und letztlich so zum Schweigen gebracht. Ben Natan rief schließlich mit einem Megaphon in die Menge:

„Es würde ein geschichtliches Ereignis sein, wenn Sie diese Diskussion heute Abend unmöglich machen würden. Dies ist in Deutschland das letzte Mal vor 34 Jahren geschehen.“

Weiter kommentierte Natan diese Geschehnisse im Anschluss als „verkappten Antisemitismus“ des SDS und reihte diesen sowohl in das kommunistische als auch das neonazistische Lager ein, indem er festhielt, dass „die SED der DDR, der SDS und die ‚Deutsche National-Zeitung‘ […] die gleiche Sprache [sprächen]“. Die National-Zeitung war eine rechtsextreme und antisemitische Wochenzeitung vom späteren DVU-Vorsitzenden Gerhard Frey.

„Nicht gleichzeitig den Judenmord aufarbeiten und die Revolution machen“

Der Studentenverband „Die Linke.SDS“ der Linkspartei, der nach seiner Satzung überdies „eine Arbeitsgemeinschaft mit Sonderstatus der Linksjugend [‘solid]“ ist, sieht sich selbst in der Tradition des historischen „Sozialistischen Deutschen Studentenbunds“ und fordert in seiner Präambel eine „grundlegende Veränderung der Gesellschaft“ durch eine „Überwindung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung“ hin zu einer „sozialistischen Gesellschaft“.

Weg von den „Interessen des Kapitals“, das heißt dem „marktradikalen und antidemokratischen Umbau der Gesellschaft“ sowie dem „traditionellen bürgerlichen Bildungsideal“. Oder kurzgefasst:

„Als Hochschulverband streiten wir für Sozialismus, d.h.: soziale Gerechtigkeit, Demokratie, Frieden, ökologische Nachhaltigkeit, für Emanzipation und die Gleichstellung von Männern und Frauen sowie von Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen, unterschiedlicher Hautfarbe, Herkunft und Religion.“

Doch nicht nur hierfür wird im neuzeitlichen SDS gestritten, ebenso sieht man sich offenkundig dem Antisemitismus des historischen SDS verpflichtet und legt dabei die Interpretation des SDS-Radikalen Rudi Dutschke zu Grunde: „Man kann nicht gleichzeitig den Judenmord aufarbeiten und die Revolution machen. Wir müssen erst einmal was Positives gegen diese Vergangenheit setzen“. Und dieses „Positive“ kann sich damals wie heute eben auch gegen Israel selbst richten.

„Boykottaufrufe gegen Israel sind in erster Linie eine strategische Frage“

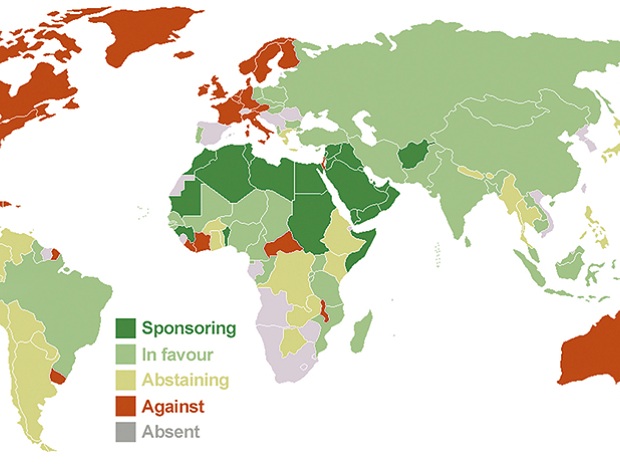

So beschloss nämlich der Studentenverband der Linkspartei auf seinem 26. Bundeskongress, der vom 20. bis 21. Juni 2020 tagte, eine Stellungnahme „Gegen die Kriminalisierung und Diskreditierung von Palästina-Solidarität!“. Hierin mahnt der SDS an, dass es einen „zunehmende[n] Missbrauch des Antisemitismus-Begriffs [gäbe], um pro-palästinensische Stimmen zu kriminalisieren und Kritik an Israels völkerrechtswidriger Besatzungs- und Siedlungspolitik mundtot zu machen“.

Weiter kritisierte der SDS sowohl die Entscheidung der Hochschulrektorenkonferenz, die Antisemitismusdefinition der „International Holocaust Remembrance Alliance“ zu übernehmen und die Israel-Boykottkampagne BDS („Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen“) als antisemitisch einzustufen, als auch die Entscheidung des Bundestags, „die BDS- Kampagne als antisemitisch [zu] brandmark[en]“. Der SDS verurteilt daher die „zunehmende Kriminalisierung und Diskreditierung von pro-palästinensischen Gruppen und Bewegungen wie BDS“. Und hält selbst „Boykottaufrufe gegen Israel“ dabei „in erster Linie [für] eine strategische Frage“.

Weiter fordert der SDS ein „vollständige[...][s] Rückkehrrecht von palästinensischen Geflüchteten nach Israel“, wehrt sich gegen „Hetzkampagnen“ aus dem „antideutschen Spektrum“ gegen den „Historiker Achille Mbembe“ und wirft der „rechten Netanjahu/Gantz-Regierung“ nunmehr „Annexionspläne“ vor. Abschließend unterstellt er dem „antideutschen Spektrum“ auch, sich „zum Handlanger einer rechten israelischen Regierung [zu] machen“ sowie vom „wirklich wichtigen Kampf gegen echten Antisemitismus“ abzulenken. Was „echter Antisemitismus“ sein soll und was hingegen „nicht echten“ Judenhass auszeichnet, wird dabei jedoch weder erklärt noch definiert.

„Weitere Schande in der langen Liste der antisemitischen Irrfahrten des SDS“

Bereits im Sommer 2019 lehnte der SDS nach Bericht der „Welt“ ab, ein „breites Studentenbündnis gegen [die] antisemitische BDS-Kampagne“ zu unterstützen, welches die Bundesverbände des „Rings Christlich-Demokratischer Studenten“ (RCDS), der Juso-Hochschulgruppen, der Liberalen Hochschulgruppen, der Grünen Hochschulgruppen sowie des „freie[n] zusammenschluss[es] von student*innenschaften“ (fzs), das Junge Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und die Jüdische Studierendenunion Deutschland einschloss.

Ebenfalls im Sommer 2019 veranstaltete der Marburger SDS eine Veranstaltung, die ein breites Bündnis gegen Antisemitismus – unter Anderem getragen von den Jungen Foren der Deutsch-Israelischen Gesellschaft aus Mittelhessen beziehungsweise Kassel sowie diversen linken Gruppierungen – als „eine weitere Schande in der langen Liste der antisemitischen Irrfahrten des SDS“ und „kaum verborgene Solidaritätserklärung mit der antisemitischen BDS-Kampagne“ bezeichnete.

Und erst im April 2020 referierte ein Mitglied des SDS Siegen bei einer Veranstaltung der „BDS Initiative Oldenburg“ zur sogenannten „Israeli Apartheid Week 2020“ über „anti-palästinensischem Rassismus in Deutschland“. So gäbe es „in Deutschland grassierenden Rassismus gegen Menschen palästinensischer Herkunft“.

„Die Linke.SDS: ‚Wir sind keine Antisemiten, aber…‘“

Der Oldenburger Ableger des SDS, der sich bereits im Juni 2018 in einer Erklärung „Gegen jeden Antisemitismus: BDS boykottieren“ gegen die BDS-Kampagne positionierte, kritisierte diese Stellungnahme des Bundes-SDS im Anschluss scharf und distanzierte sich davon in einer eigenen Erklärung „Die Linke.SDS: ‚Wir sind keine Antisemiten, aber…‘“ vom 28. Juni 2020.

So „reproduziere“ der Bundesverband in seiner Stellungnahme selbst Antisemitismus, womit diese „beweisen, dass sie keinen Begriff von Antisemitismus haben, der diese pathologische Weltanschauung adäquat erfasst“. Dem Bundesverband ginge es vielmehr um die „einseitige Unterstützung eines imaginierten palästinensischen Kollektivs, im Besonderen der BDS-Kampagne“, die jedoch „antisemitisch“ sei.

Bundesverband und BDS-Kampagne teilten mehr noch ein Weltbild, bei dem „‚die Palästinenser_innen‘ als das unterdrückte, für Menschenrechte kämpfende und darum zu unterstützende Kollektiv dargestellt [werden], während Israel als das absolut Böse dämonisiert wird“. So attestiert der Oldenburger SDS dem Bundesverband abschließend einen „antisemitischen Wahn“ und „Vernichtungsantisemitismus“:

„Das Konstrukt der ‚guten Palästinenser_innen‘ und der uneingeschränkte Einsatz für diese, ist bloß ein Mittel, um den eigenen antisemitischen Wahn zu ummanteln. Das Ziel ist vernichtungsantisemitischer Natur: das Auslöschen jüdischen Lebens im Nahen Osten.“

Die „Linke Liste - SDS & Unabhängige Saar“, ein Zusammenschluss des saarländischen SDS mit anderen „linkspolitisch engagierten Studierenden“, distanzierte sich am 27. Juni 2020 gleichsam in einer eigenen Erklärung vom Bundesverband und forderte hierin, „Antisemitismus und Antizionismus konsequent [zu] bekämpfen anstatt ihn zu verharmlosen!“. Der Bundesverband würde indes mit einem „verfälschten bis kontrafaktischem Bild von der Situation im Nahostkonflikt“ arbeiten und dabei die BDS-Kampagne, „welche eindeutig als antisemitisch einzustufen ist“, verteidigen.

„Können wir bitte mal den SDS aus dem Jugendverband rauswerfen?“

Auch in der Linksjugend, die sich bereits im Jahr 2015 auf ihrem Bundeskongress in einem Beschluss „gegen jeden Antisemitismus“ und gegen die „Israel-Boykottbewegungen“ stellte, gärt es in Bezug auf die eigene Arbeitsgemeinschaft SDS. So wirft die Linksjugend Leipzig dem Bundes-SDS in einer Stellungnahme vom 26. Juni 2020 vor, dass dieser „ein Antisemitismus-Problem“ habe und mit seinem Text einen Schulterschluss mit „durchgeknallten Nationalisten“ und „Islamo-Faschisten“ übe.

Weiterhin hinterfragt die Leipziger Linksjugend die Aussage des Bundesverbandes des SDS, in dem vom „Kampf gegen echten Antisemitismus“ die Rede ist:

„Es bleibt aber offen, was denn dieser echte Antisemitismus ist. Tausenden Raketen von der Hamas, die jährlich auf Israel niedergehen oder das Mullah-Regime im Iran, das alles daran setzt, Israel zu zerstören scheinen damit jedenfalls nicht gemeint zu sein.“

Nach mannigfaltiger Kritik an ihrer Stellungnahme antwortete der Bundesverband, dass „die Kommentare […] zu großen Teilen rassistisch“ seien. Nachzulesen im Kommentarbereich des Facebook-Posts der Stellungnahme „Gegen die Kriminalisierung und Diskreditierung von Palästina-Solidarität!“. Michael Neuhaus, der Bundessprecher der Linksjugend, stellte so fest, dass „scheinbar fast jede Kritik am Antisemitismus des SDS Rassismus“ sei. Dies würde zeigen, dass der Bundes-SDS „nicht nur keine Antisemitismusdefinition hat, sondern auch keine Rassismusdefinition“. Ein Mitglied der Thüringer Linksjugend forderte so von seinem eigenen Jugendverband, der Linksjugend [‚solid]:

„Können wir bitte mal den SDS aus dem Jugendverband rauswerfen oder auflösen?“

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung