Mit einem jiddischen „Handelsreisenden“ im Abteil dritter Klasse

Scholem Alejchems „Ajsnban-geschichtess“ wurden vom Jiddistik-Institut der Universität Düsseldorf neu herausgegeben.

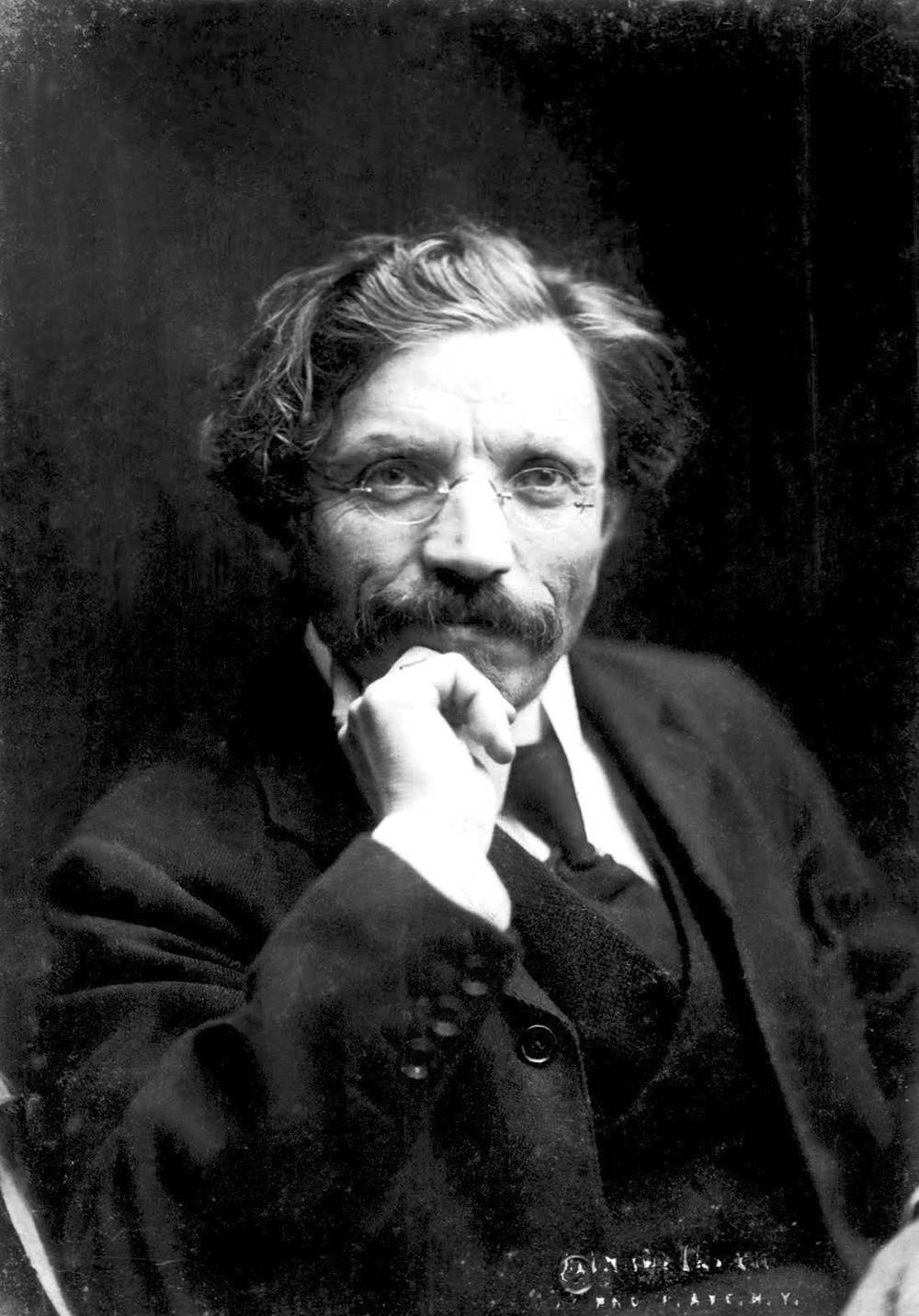

Scholem Alejchem© WIKIPEDIA

Jiddisch ist eine Kultursprache. Die ostjüdischen Volksdichter wie Yitzack Leib Perez, Schalom Asch, Mendele Moicher Sfurim, An-Ski (Salomon Rappaport) oder Isaac Bashevis Singer (der einzige jiddisch-schreibende Schriftseller, der den Literatur-Nobelpreis erhielt), um nur fünf herausragende Namen zu nennen, haben in ihren jiddisch-sprachigen Erzählungen, Romanen und Stücken Weltliteratur geschaffen. Diese Dichter waren bei den Ostjuden verwurzelt und ein ganzes Volk war ihr „begeisterter, dankbarer entflammter“ Leser. (Arnold Zweig)

Lebendig ist Tewje, der Milchmann, in Anatevka, der so gerne reich wie Rothschild geworden wäre. Antatevka ist ein Musical, das die Bühnen der Welt erobert hat und sein Schöpfer ist Scholem Alejchem (1859-1916), der vielleicht bekannteste und populärste Schriftsteller jiddischer Sprache. Er, der eigentlich Scholem Jankew Rabinowitsch hieß, vermied jedweden belehrenden Ton, schrieb über die ihn umgebende ostjüdische Welt als eine Welt des Übergangs, in der nichts mehr ungefragt gilt, alles ins Wanken gerät.

Mit 15 Jahren übersetzte er Robinson Crusoe

Zu Beginn seiner Karriere schrieb Alejchem Hebräisch und übersetzte im zarten Alter von nur fünfzehn Jahren „Robinson Crusoe“ ins Hebräische. Als er dazu überging Jiddisch zu schreiben, legte er sich ein Pseudonym zu – Schalom Aleichem, die traditionelle jüdische Grußformel mit der Bedeutung: „Friede sei mit Dir“. Der Grund für diesen Namenswechsel war, dass er nicht wollte, dass seine Verwandtschaft und seine Freunde erführen, dass er in einer Sprache schrieb, die im literarischen Bereich als nicht salonfähig galt. Das war eine gute Entscheidung, denn sein Pseudonym war ihm durchaus von Nutzen, als er Kaufmann wurde und in Kiew mit einflussreichen Bürgern zu tun hatte, die keinen Schriftsteller gebrauchen konnten – ganz zu schweigen von einem Schriftsteller, der auf Jiddisch schrieb.

In seiner Dankesrede aus Anlass der Verleihung des Literatur-Nobelpreises hat Issac Bashevis Singer 1978 in Stockholm darauf hingewiesen, dass das Jiddische sein letztes Wort noch nicht gesprochen habe und es Schätze berge, wie sie die Welt noch nicht gesehen habe. Wie sehr Singer mit dieser Aussage recht hatte, bezeugen Scholem Alejchems „Eisenbahngeschichten“, die dieser während einer Genesungszeit nach einem Blutsturz und dem Ausbruch einer offenen Lungentuberkulose 1908 fertig diktierte, im gleichen Jahr in der Warschauer Zeitschrift „Di naje welt“ und der New Yorker Zeitschrift „Der amerikaner“ veröffentlichte und die jetzt, lange unbeachtet, vom Jiddistik-Institut der Universität Düsseldorf unter dem Titel „Ajsnban-geschichtess. Jiddsch un dajtsch“ neu herausgegeben wurden – ein editorischer Glücksgriff. Das liegt nicht zuletzt an dem fundierten (77 Seiten umfassenden) Einführungsessay von Dan Miron.

Scholem Alejchem schrieb (fast) all seine Texte in Jiddisch, im alten Judendeutsch, das in Osteuropa zur wirklichen Sprache wurde. Hier bekam es Nuance und Schliff, Eleganz und Schärfe aus dem pausenlosen Studium des hebräischen Schrifttums der nachbiblischen Zeit mit seinen metaphysischen und juristischen Debatten. Die jiddische Sprache ist sozusagen am facettenreichen Polierstein talmudischer Argumentation geschärft.

Als „ein Handelsreisender“ wendet Alejchem sich mit einem Avis an die Leser, teilt mit, dass er fast elf Monate im Jahr meistens mit der Bahn „und in der Regel dritter Klasse“ unterwegs sei und erklärt, dass er auf eine „wunderbare Idee“ gekommen sei: Er habe sich „extra ein leeres Schreibbuch“ gekauft – und einen Bleistift dazu, seine Schreibutensilien, um „Lesestoff für ein ganzes Jahr“ zu Papier zu bringen. Er wusste zunächst nicht, was er mit dem Geschriebenen anfangen sollte. Alles einfach wegwerfen, so sinnierte er, wäre wirklich „eine Sünde vor Gott“. Dann sollten seine Geschichten doch lieber in einem Buch herausgegeben werden, schließlich würden eine Menge schlechtere Sachen gedruckt. Er begutachtetet seine Schreibergebnisse, sortierte sie, warf den „Plunder“ raus, behielt das Beste, das „Feinste vom Feinen“. So also kam es zu seinem Monolog-Zyklus „Eisenbahngeschichten“, Erzählungen, die manchmal aus der Zeit gefallen scheinen und die Alejchemsche Welt beschreiben, wie sie tatsächlich einmal war und heute nur noch in der Literatur nostalgisch aufscheint.

Bahnreise durch die Schtetl

Die chronologisch durchgezählten zwanzig Eisenbahn-Geschichten – genau zwei „Minjan“ – darf man als Meisterwerk erachten, sie sind ein literarischer Schatz am Schnittpunkt zwischen Komödie und Tragödie, Farce und Melodram. Die Ajsnban-geschichtess gehören zum Kernstück von Alejchems Werkkanon. Die realistisch angelegten Monologerzählungen schöpfen nicht zuletzt aus den frischen Eindrücken seiner ruhmvollen dreimonatigen Lesereise per Eisenbahn, die er im August 1908 durch zahlreiche Schtetl des jüdischen Ansiedlungsrayons unternommen hatte. Im ukrainischen Baranowitsch war Alejchem am 13. August 1908 zusammengebrochen und zunächst war ihm eine offene Tuberkulose diagnostiziert worden. Sieben Wochen war er ans Bett gefesselt, bevor er zur Erholung an die ligurische Riviera reisen konnte. Und erst in St. Blasius im Südschwarzwald, wohin er anschließend gereist war, vollendete er seinen Erzählzyklus.

Auch wenn ihn die ständigen Eisenbahnfahrten strapazierten, befeuerte das Reisen in den gemächlich dahinfahrenden Bummelzügen seine Kreativität. In den Zugabteilungen traf er auf jene einfachen Menschen, auf „Juden wie du und ich“, die er in seinen Erzählungen skizzierte, Juden, die mit Mühe ihren Lebensunterhalt bestritten, „Luftmenschn“ mit ihren alltäglichen Sorgen und Nöten – trotzdem ausgestattet mit einer unbändigen Lebenslust. Deren mitgehörte und notierte Geschichten, versehen mit eigenen Kommentaren, bilden Alejchems literarisches Fundament: Handelsvertreter, die, mit Warenmustern und Prospekten ausgerüstet, Kunden aufsuchten, um Bestellungen aufzunehmen, waren in jedem Zug anzutreffen. Während den Schriftsteller die Fahrt selbst langweilte und die an ihm vorbeiziehende Landschaft nicht interessierte, hörte er die Geschichten der Mitreisenden, die er mit stets offenem Ohr aufnahm.

Und was war Alejchems „Rohmaterial“? Charaktere, Begegnungen, Märchen, Affären, Unglücksfälle, Glücksfälle, Liebesgeschichten, Ehe- und Scheidungsgeschichten, Bankrotte, Familienfeiern, Begräbnisse – von all dem hörte er unterwegs. Alejchems Geschichten sollten keine Fantasieprodukte sein, sondern auf wahre Begebenheiten fußen. Das Leben sei reich an Fakten und Kuriositäten, meinte er: „Viele Katastrophen, ein Meer von Tränen, und doch werden sie durch meine Brille betrachtet zu etwas Humorvollem…“

Pogrome im Zarenreich

Dan Miron merkt in seinem hintergründigen Begleitessay kritisch an, dass Alejchems Protagonisten nicht das Zeug zu volkstümlichen Helden besäßen, die sie im Allgemeinen mit den meisten von ihm gezeichneten wichtigsten Helden teilen. Der Grund dafür habe in Alejchems bewusster Verlagerung seiner literarischen Interessen gelegen. In den „Eisenbahngeschichten“, so Miron, symbolisiert der Zugwaggon als Schauplatz das Ende der Intimität der Schtetl-Literatur, die Alejchem zuvor so wunderbar beschrieben und gepflegt hatte. Ein Zug ist nun mal kein Schtetl auf Rädern. In den „Eisenbahngeschichten“ ist die Sonne bereits untergegangen, das Schtetl, inzwischen „grau“ geworden, wird als bedrückend geschildert. Einsame Individuen kämpfen um das wirtschaftliche Überleben oder tragen unerbittliche persönliche oder familiäre Streitigkeiten aus, wie man sie zuvor bei Scholem Alejchem nicht gelesen hat. Über allem hängt der Schatten einer feindseligen Gesellschaft des zaristischen Russlands, dass das jüdische Leben unterdrückt. Auch Alejchem selbst musste vor den furchtbaren Pogromen des Jahres 1905 aus seinem Geburtsland Ukraine fliehen. Auch die Protagonisten der „Eisenbahngeschichten“ haben es schwer, ständig müssen sie sich mit russischen Bürokraten, Polizisten, Rekrutierungskomitees, antisemitischen Lehrern, mit Ärzten, Anwälten, auch Popen herumschlagen. Der Autor bildet die konkrete gesellschaftliche Realität seiner Zeit meisterhaft ab.

Der Leser darf sich an den eigenartigen Geschichten aus dem ostjüdischen Milieu erfreuen, und wenn der deutschsprachige – und des hebräischen Alphabets mächtige – Leser ab und zu einen Blick wirft auf das jiddische linksseitig abgedruckte Original, wird er sich immer wieder an der funkelnden Sprache und den in ihm wohnenden Wortwitz erfreuen. Und er mag sich an einen alten jüdischen Witz erinnern, der von einem Treffen jüdischer Schriftsteller handelt, die sich darüber streiten, welche Sprache die schönste sei. Die „pen-chawerim“ machten einige Vorschläge, die vom Französischen, Italienischen bis zum Russischen reichten. Dann meldete sich Scholem Alejchem zu Wort und sagte, Jiddisch sei die „scheensste sprach oif der velt“. Die versammelten Autoren schüttelten verständnislos ihre Köpfe, nannten den gemachten Vorschlag „meschugge“. Doch Alejchem beharrte auf seiner Behauptung und erklärte „kurz un bindik“: „Wajl man farschtejt jedess wort“.

Eisenbahngeschichten. Schriften eines Handelsreisenden. (Ajsnban-geschichtess. Jidisch un dajtsch), hrsg. v. Efrat Gal-Ed, Gernot Jonas u. Simon Neuberg, Walter de Gruyter Verlag, Düsseldorf, 2019, 34,95 Euro.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung