Die vergessenen Geschwister des Jiddischen

Die weniger bekannten jüdischen Dialekte aus Arabien und Persien

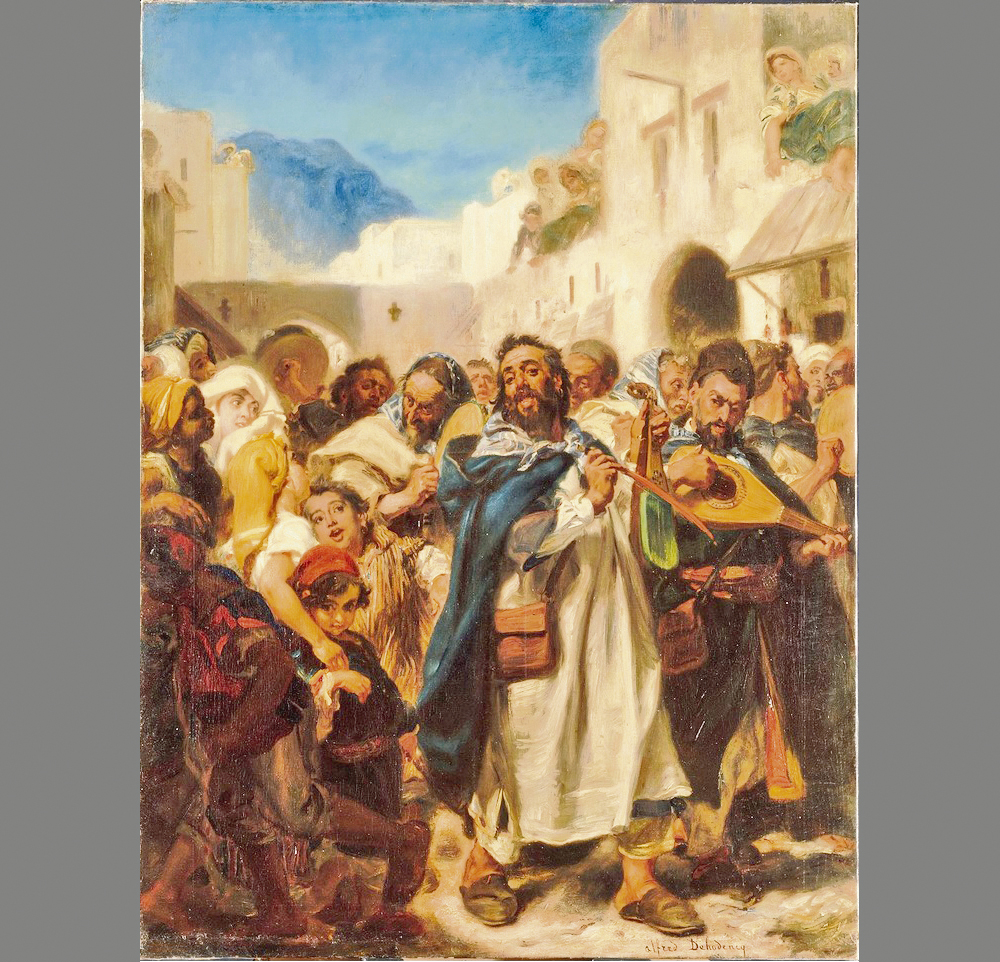

"Jüdisches Fest in Tetuan" (Alfred Dehodencq, 1865)

Als an der jüdischen Kultur interessierte Menschen wird Ihnen, liebe Leser, Jiddisch, der mittelhochdeutsche Dialekt der Aschkenasim, bekannt sein und auch Ladino, das Judäo-Spanisch der Sepharden, dürfte Ihnen ein Begriff sein. Aber haben Sie schon mal von Haketia, Buhuri und Juhuri gehört?

Haketia ist Judäo-Arabisch aus dem Maghreb, das einst in Staaten wie Tunesien, Marokko, Algerien und in den spanischen Enklaven von Ceuta und Melilla gesprochen wurde. Der Name Haketia kommt wahrscheinlich vom arabischen Wort für «Geplauder». Buhuri und Juhuri hingegen sind Judäo-Persische Dialekte, die im Iran, in Zentralasien und im Kaukasus von den dortigen Juden gesprochen und mit hebräischen Lettern geschrieben wurden.

Heute wird Haketia, dass das Ladino beeinflusst hat, kaum mehr gesprochen und ist, weil diese Sprache primär eine gesprochene Sprache war und keine Schrifttradition hatte, im Begriff auszusterben. Zwar benutzen junge Juden in Madrid Haketia manchmal umgangssprachlich und einige Musiker machen Lieder, in denen Haketia vorkommt, aber das reicht leider nicht, um diese Sprache zu retten. Den judäo-persischen Dialekten Buhuri und Juhuri geht es – im Vergleich zu Haketia – etwas besser, da beide eine schriftliche Tradition haben und von weltweit etwa 100.000 Menschen gesprochen werden, von denen die Mehrheit, etwa 70.000, in Israel lebt. Aber sowohl Hekatia, wie auch die beiden judäo-persischen Dialekte stehen im Schatten des Jiddischen und werden langsam, aber sicher eingehen, wenn man sich nicht ihrer annimmt. Denn zurzeit kümmern sich primär nur private Initiativen, wie etwa «Voces de Haketia» von Alicia Sisso-Raz, um den Erhalt und die Dokumentation von Haketia, Buhuri und Juhuri.

Jiddisch und Ladino sind viel bekannter

Während es in unseren Breitengraden unzählige Veranstaltungen über das Jiddische gibt, bei denen gejiddelt und gefidelt wird, und schon fast eine Stereotypisierung der Aschkenasim als Klezmer-Musikanten aus dem Schtetl à la Tewje der Milchmann zu beobachten ist. Auch Ladino dringt immer mehr ins öffentliche Bewusstsein, primär dank Musikern wie Yasmin Levy und Can Bonomo, die die Kultur und Sprache der Juden Izmirs, Istanbuls und Thessalonikis aufleben lassen. Währenddessen fristen Buhuri, Juhuri und Hekatia ein geradezu stiefmütterlicheres Dasein. Dies hat natürlich auch damit zu tun, dass Buhuri, Juhuri und Haketia Sprachen sind, die von den Juden Nord-Afrikas, des Kaukasus und Zentralasiens gesprochen wurden – in Gemeinden also, die mit Ausnahme derjenigen des Kaukasus, aufgrund der Vertreibung der Juden aus Staaten mit islamischer Mehrheitsbevölkerung im 20. Jahrhundert so nicht mehr existieren.

Beim Kaukasus kommt zudem die Politik der Russifizierung während der Sowjetzeit hinzu. Zwar gibt es seit dem Zerfall der Sowjetunion Versuche Juhuri wiederzubeleben (erst kürzlich brachte die STMEGI-Stiftung das erste Lehrmittel für Juhuri auf den Markt), aber aufgrund der extremen Verstreuung der Diaspora in Staaten wie Aserbaidschan, Israel und den USA ist der Erhalt dieser Sprache sehr schwierig. Während für das Jiddische gilt «Totgesagte leben länger», sind Haketia, Buhuri und Juhuri dabei zu verschwinden – was jammerschade wäre, denn mit ihnen würde ein Stück Kultur der Juden aus dem Maghreb, Zentralasien und dem Kaukasus sterben.

Wie kann man die orientalisch-jüdischen Sprachen retten?

Um dies zu verhindern, müsste man den bis jetzt vergessenen und stiefmütterlich behandelten, orientalischen Geschwistern des Jiddischen endlich die gleiche Aufmerksamkeit zukommen lassen wie dem Jiddischen, und zum Beispiel Kulturwochen veranstalten. Dort könnte beispielsweise «Muzika Mizrahit», israelischer Oriental-Pop, vorgetragen werden, dessen prominenteste Interpreten kaukasische Juden wie Sarit Hadad und Omer Adam sind, und Hummus und Baghlava serviert werden. Damit könnten Haketia, Buhuri und Juhuri möglicherweise einen Weg ins öffentliche Bewusstsein finden und so Ressourcen freigesetzt werden, die dafür sorgen, dass diese Sprachen erhalten werden können.

Zwar haben deutschsprachige Länder und Städte mit Ausnahme der Hansestadt Hamburg, die sogar einen sephardischen Friedhof hat, keine orientalisch-jüdische Tradition, aber durch die Veränderungen des 20. Jahrhunderts hat zum Beispiel Wien eine vergleichsweise riesige bucharisch-jüdische und georgisch-jüdische Gemeinde bekommen. Als Folge der Islamischen Revolution von 1979 sind viele persische Juden nach Hamburg und Wien geflohen.

Die Sprachen der orientalischen Juden und deren reiche Kultur sind es wert, bewahrt und wertgeschätzt zu werden wie das Jiddische der Aschkenasim. Denn sowohl Jiddisch wie auch Ladino und die Sprachen der orientalischen Juden gehören zum kulturellen Erbe des jüdischen Volkes. Deshalb sollte es unser aller Anliegen sein dieses Erbe, zu dem eben nicht nur Jiddisch, Gefilte Fisch und Klezmer gehören, zu bewahren. In Belgien gibt es zurzeit eine Ausstellung im marokkanischen Museum, die sich den Juden des Maghreb und ihrer Sprachen und Kultur widmet. Eine solche Veranstaltung in einem Museum in einem deutschsprachigen Land wäre ein guter Anfang.

Die jüdische Kultur in ihrer Ganzheit, mit dem Jiddischen der Aschkenasim und dem Haketia, dem Ladino, dem Buhuri und dem Juhuri der Sepharden und Mizrahim zu porträtieren, würde helfen gegen Vorurteil anzukämpfen, wonach Juden Eindringlinge, Fremdkörper und «wurzellose Kosmopoliten» in verschiedenen Weltgegenden seien, sondern würde aufzeigen, dass es eine jüdische Präsenz vor dem Aufkommen des Christentums und des Islams in der Mittelmeerregion, in Zentralasien und im Kaukasus gab, und Juden daher weder in der Levante, noch im Kaukasus, noch im Alpenraum Eindringlinge, Fremdkörper und «wurzellose Kosmopoliten» sind oder waren.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung