„Berlin, hier ist die Uhr der Kunst, die nicht nach noch vor geht“.

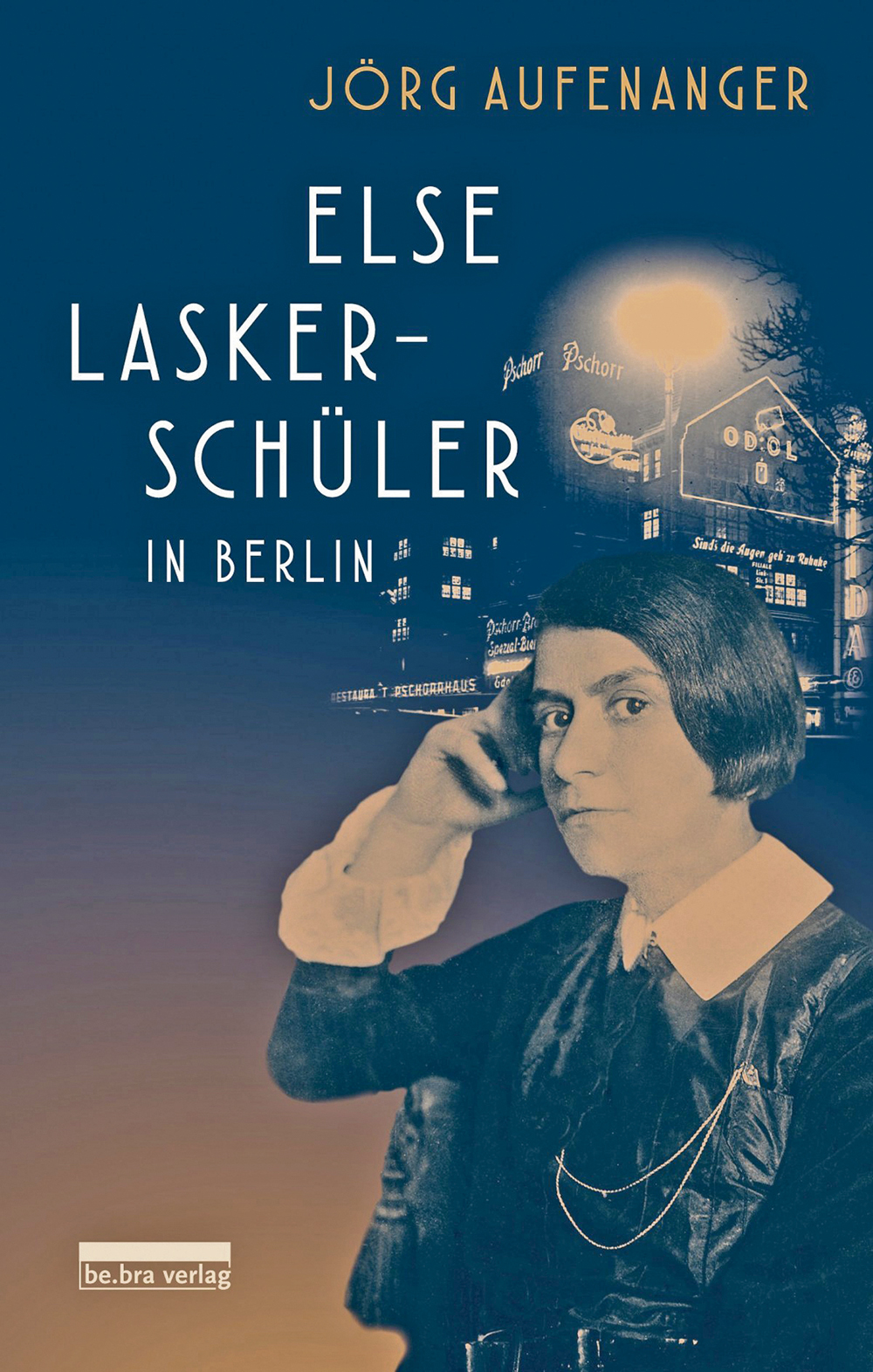

Zum neuen Buch von Jörg Aufenanger über Else Lasker-Schüler und ihre Zeit in Berlin

Für Gottfried Benn war sie größte deutsche Lyrikerin überhaupt – Else Lasker-Schüler. Else Lasker-Schüler, 1869 in Wuppertal-Elberfeld geboren, stammt aus gutbürgerlichen Verhältnissen des kulturell weitgehend assimilierten Judentums der deutschen Mittelschicht. Ihr Großvater war Rabbiner. Sie selbst war nicht religiös in dem Sinne, dass sie die jüdischen Gebräuche eingehalten hätte, aber sie suchte Gott ihr Leben lang, das zieht sich durch ihr ganzes Werk. Sie hat immer wieder die Versöhnung der Religionen beschworen, ganz im Geiste von Lessings „Nathan“. Die Uraufführung ihres „Arthur Aronymus“ erlebte der Emigrant Thomas Mann 1936 in Zürich und notierte in sein Tagebuch: „Ein langes, ungeordnetes, aber liebenswürdiges rheinisches Judenstück der Else Lasker-Schüler, das großen Erfolg hatte“.

Seit ihrer Ehe mit Berthold Lasker (1860-1928) führte sie ab 1894 den Namen Lasker-Schüler. Über die fast vierzig Jahre in der deutschen Hauptstadt lebenden Dichterin und Malerin hat Jörg Aufenanger einen Essay vorgelegt, in dem er den pulsierenden Berliner Zeitgeist der ersten dreißig Jahre des 20. Jahrhunderts einfängt. Einfühlsam, kenntnisreich und leichtfüßig geschrieben, möchte man das Buch, einmal zu lesen begonnen, nicht mehr aus der Hand legen.

Jünger geschwindelt

Als sie 1894 nach Berlin kam, hatte Else Lasker-Schüler schnell Kontakt zu Künstler- und Bohémekreisen gesucht, schreibend und zeichnend erste künstlerische Positionen erprobt. Sie hatte einige Jahre Zeichenunterricht genommen, unterhielt ein Atelier, tauschte sich mit erfahrenen Künstlern aus, aber um 1900 hatte ihre zweite Begabung, das Dichten, das größere Gewicht bekommen.

Um die Jahrhundertwende, da war sie 30, schrieb sie an ihre Schwester: „Ich habe jetzt schönen Kreis. Ich hätte mit 17 Jahren nach B[erlin] kommen müssen, dann ständen die Sachen heute anders“. Anderthalb Jahre später wird sie dann ihre künstlerischen Anfänge entsprechend stilisieren, sich für jünger ausgeben und verbreiten, sie sei mit 14 zum Studium der Malerei nach Paris gegangen, mit 18 nach Berlin. Dabei brauchte ihr wirkliches Leben kaum bohèmisiert zu werden, so wie sie in der deutschen Kulturhauptstadt unterwegs war.

Ihr Ehemann Berthold Lasker war Arzt für Haut- und Beinkrankheiten. Er war ein passionierter und erfolgreicher Schachspieler, Bruder des Schachweltmeisters Emanuel Lasker, und kümmerte sich mehr um Schach als um die Interessen seiner Frau, eine qualvolle, wohl auch gewalttätige Ehe. Ehefrau Else wollte nicht das Leben einer Arztgattin führen, sie wollte dichten und zeichnen. Die Beziehung konnte nicht gutgehen. Die Ehe wurde 1903 geschieden.

Dauernde Geldnot

Das Interesse an ihrer faszinierenden Persönlichkeit, an ihrem aufregenden und leidvollen Lebensweg überlagert meist die Beschäftigung mit ihrem Werk. Doch wissen wir sehr vieles über Else Lasker-Schüler aus ihrer eigenen Feder, weil sie ihr Leben in die Kunst verwob – und weil sie Briefe schrieb. Sie war bekannt und befreundet mit Künstlern und Dichtern der Avantgarde ihrer Zeit, von den lebensreformerischen Bewegungen der Jahrhundertwende bis zum Expressionismus. Unermüdlich arbeitete sie, kümmerte sich um Veröffentlichungen, Lesungen, Ausstellungen, schrieb zahllose Bittbriefe an Förderer und Mäzene, weil sie fast immer unter Geldnot litt.

1901 erschien ihr erster Gedichtband „Styx“, der von der Kritik ein unterschiedliches Echo erhielt. Der Literaturkritiker Samuel Lublinski schrieb in der Chanukka-Ausgabe der Zeitschrift „Ost und West“ ganz dem Zeitgeist entsprechend: „Jede echte Lyrik beruht weit mehr als jede andere Dichtung auf dem Instinkt, und so wird man sich nicht wundern, dass in dem vorliegenden Gedichtbuch von Else Lasker-Schüler Zeile für Zeile ihre Herkunft von einer uralten und mächtigen Rasse zu erzählen weiß. Sie bewährt sich als späte und nicht unwürdige Enkelin jener uralten Sänger, die einst die Psalmen oder das Buch Hiob gedichtet haben.“

Die Bohème der Weimarer Republik

Berlin und Else Lasker-Schüler, das war eine faszinierende Liebesbeziehung, an der es an Erfolgen, literarischen wie künstlerischen, ebenso wenig mangelte wie ihr Neid, Ablehnung und antisemitischer Hass entgegenschlugen. Sie verkörperte das Bild einer Künstlerin und Schreibakrobatin als exzentrische Bohémien im Berlin der Künstlertreffpunkte in den zahlreichen Cafés. Sie trat als Rezitatorin ihrer eigenen Werke auf, wo sie sich in Szene setzte. Das Publikum staunte über ihre Auftritte: kopfschüttelnd, lachend und schwatzend saßen die Zuhörer da – oder verschwanden während der Lesung. Ein Rezensent schrieb über eine solche Vorstellung: „Eine hohe dichterische Kraft wohnt zweifellos in der seltsamen Frau“. Sie war eine bestimmende Zentralfigur der künstlerischen Szene Berlins bis die Nationalsozialisten dieser unvergleichlichen Weimarer Epoche gewaltsam ein Ende bereiteten.

Sie vagabundierte durch Berlin, zog von einer Wohnung in die nächste, eine Herumtreiberin, die von Freunden unterstützt werden musste. Das Kaffeehaus war ihr Ersatzheimat – das Café Josty am Potsdamer Platz, das Café des Westens am Kurfürstendamm, wo sie Mittelpunkt war, das Romanische Café im Schatten der Gedächtniskirche und weitere, in denen sie, wenig verzehrend, ein- und ausging. Sie besuchte nahezu täglich eines der Kaffeehäuser, war sozusagen die Kaffeehausinstitution.

Zwischen Cafés und Grunewald

In ihrem winzigen Mansardenzimmer in der Humboldtstraße 13 in Berlin-Grunewald, ihr „Turmgefängnis“, lebte die Lasker-Schüler, inzwischen zweimal geschieden, mit ihren wilden schwarzen Augen, dunkler Mähne – lebensuntüchtig. Mit ihrer märchenhaften Phantasie, ihren bunten Gewändern, den klappernden Ringen und Armreifen war sie Traumgestalt und Sehnsuchtsobjekt von so unterschiedlichen Männern wie Karl Schmidt-Rottluff, Karl Kraus, Rudolf Steiner, Alfred Kerr oder, und ganz besonders, Franz Marc und Gottfried Benn. Doch vom Vergöttertwerden konnte sie nicht leben, die sie ständig mittellos war. Mit dem Verkauf ihrer Bilder konnte sie sich etwas über Wasser halten, ihre Verse fanden weniger Abnehmer.

„Mein Herz“, das den Untertitel: „Ein Liebesroman mit Bildern und wirklich lebenden Menschen“ trägt, ist ihr Berlinroman, der 1912 erschien. Die Gäste des Cafés des Westens konnten hier noch einmal kompakt nachlesen, was über sie erzählt wurde – oder auch nicht.

Franz Kafka scheint neidisch auf die Lasker-Schüler gewesen zu sein. Das mag daran gelegen haben, dass seine Verlobte Felice Bauer die Lyrik der Lasker-Schüler schätzte, von der Dichterin schwärmte. Vor diesem Hintergrund warnte Kafka seine Verlobte, von dieser „unangenehmen Person“ weiterhin zu sprechen. Und in einem Anfall von Neid auf Else Lasker-Schüler urteilte er in einem Brief an Felice Bauer wenig schmeichelhaft: „Ich kann ihre Gedichte nicht leiden, ich fühle bei ihnen nichts als Langeweile über ihre Leere und Widerwillen wegen des künstlerischen Aufwands. Auch ihre Prosa ist mir lästig … es arbeitet darin das wahllos zuckende Gehirn einer sich überspannenden Großstädterin“. Das war schon deutlich, dennoch wird bei dem oft zitiertem Verdikt Kafkas Nachsatz vergessen: „Aber vielleicht irre ich da gründlich. Es gibt viele, die sie lieben …“

Sie kannte alle großen Künstler der Stadt

Else Lasker-Schüler wurde verehrt, geliebt, war aber auch gefürchtet wegen ihrer Streitlust. Als Schriftstellerin erlangte sie Ruhm, doch auch als Künstlerin erfuhr sie Anerkennung. Stolz notierte sie: „Ganz eigenartig – sagen auch die Maler“. Und das waren nicht wenige, die sich bereits einen Namen gemacht hatten und die eine in Not geratene Künstlerin auch materiell unterstützten: Paul Klee, August Macke, Alexej von Jawlensky, Wassily Kandinsky, Karl Schmidt-Rottluff, Erich Heckel, Emil Nolde oder Oskar Kokoschka und weitere. Mehr künstlerischer Glanz geht nicht.

Zitat: „Dies war die größte Lyrikerin, die Deutschland je hatte. […] Ihre Themen waren vielfach jüdisch, ihre Phantasie orientalisch, aber ihre Sprache war deutsch, ein üppiges, prunkvolles, zartes Deutsch, eine Sprache reif und süß, in jeder Wendung dem Kern des Schöpferischen entsprossen. Immer unbeirrbar sie selbst, fanatisch sich selbst verschworen, feindlich allem Satten, Sicheren, Netten, vermochte sie in dieser Sprache ihre leidenschaftlichen Gefühle auszudrücken, ohne das Geheimnisvolle zu entschleiern und zu vergeben, das ihr Wesen war“. Niemand hat Else Lasker-Schüler hymnischer und treffender charakterisiert als Gottfried Benn, mit dem sie eine Zeit lang eine leidenschaftliche Beziehung eingegangen war.

Else Lasker-Schüler gilt als herausragende expressionistische Lyrikerin. In ihren Texten finden sich glühende Phantasie, leidenschaftliche Religiosität des Judentums und Liebe zur deutschen Kultur. Sie schrieb jedoch nicht nur Gedichte, sondern auch Theaterstücke – am bekanntesten wurde das 1909 veröffentlichte Drama „Die Wupper“ – und Prosatexte. 1932 wurde sie mit dem Kleist-Preis ausgezeichnet. Den Kleist-Preis hatte sie schon 1914 für sich selbst eingefordert, in dem sie an die Redaktion des „Berliner Tageblatts“ schrieb: „Ich bin Else Lasker-Schüler, wollte Sie nur fragen, ob ich nicht mal einen Preis von irgendwoher bekomme, z.B. von der Kleist-Stiftung. Kleist hätte ihn mir sicher gegeben“. Welch eine Chuzpe!

Man darf das lyrische in der deutsch-jüdischen Literaturgeschichte verwurzelte Werk Else Lasker-Schülers in seiner Bedeutung gewiss neben dem Paul Celans und Nelly Sachs stellen. Indes kommt man nicht umhin, auch ihr malerisches Werk anzuerkennen, das geprägt ist durch die Überschneidung der Genres und Stile. Ihre Lyrik, ihre Prosa und ihre Dramen sollten nicht von ihrer eigenwilligen Kunst gelöst werden. Die Tiefenschichten ihres Gesamtwerkes wurden zusätzlich durch kultur-, kunst- und zeitgenössische Kontexte ihres Lebens und ihrer Arbeit bestimmt.

Ab 1919 war sie endgültig als Große anerkannt

Mit der Veröffentlichung einer Gesamtausgabe in zehn Bänden, verlegt bei Paul Cassirer, im Jahre 1919 war Else Lasker-Schüler auf dem Gipfel ihres Schaffens und Ruhms angekommen. Ihr lyrisches, dramatisches, essayistisches Werk fand mit den Erzählungen und der Romane „Mein Herz“ und „Der Malik“ ein vorläufiges Ende. Sie war als herausragende Figur der Literatur anerkannt, im Literaturkanon aufgenommen.

Else Lasker-Schüler flüchtete sich in eine Phantasiewelt, sie wurde zum Prinz Jussuf von Theben. Das ist die arabische Variante des hebräischen Joseph, des von seinen Brüdern verkauften Träumers und Traumdeuters, dessen Geschichte sie für sich adaptierte. Sie erhob sich zur Dichterprinzessin, rettete sich in die Kunst.

Sie erzählte von einem Krieg, den Jussuf führen wird, und es handelt sich dabei nicht um einen „abendländischen Krieg“, an dem zu beteiligen sich der Prinz weigert. Er, Jussuf, würde keine Menschenschlacht wie die „Arier gegen die Romanen, Slawen und Britten“ führen. Kein Vergleich zu dem Großen Krieg, den der letzte deutscher Kaiser geführt hatte. Ihr Krieg sollte ein gerechter Krieg sein mit dem Ziel, die orientalischen Völker in Frieden zu vereinen. Abigail Jussuf I. wird der Herrscher eines Friedensreichs. Der „Malik“ ist zugleich ihr Abschied von der Kaffeehausbohème. Nach einer ihrer Lesungen urteilte Bertold Brecht: „Ende der Woche hörte ich die E. Lasker-Schüler lesen, gute und schlechte Gedichte, übersteigert und ungesund, aber im Einzelnen wunderschön. Die Frau ist alt und abgelebt, schlaff und unsympathisch“.

Im April 1922 forderte die „Vossische Zeitung“ prominente Künstler zu einer Umfrage auf: „Berlin und die Künstler“. Else Lasker-Schüler beteiligte sich mit dem Titel „Die kreisende Weltfabrik“. Ihre hochpoetische Antwort endet: „Unsere Stadt Berlin ist stark und fruchtbar, und ihre Flügel wissen, wohin sie wollen. Darum kehrt der Künstler – doch immer wieder zurück nach Berlin, hier ist die Uhr der Kunst, die nicht nach noch vor geht. Diese Realität ist schon mystisch“. Berlin sei ihr „Lebenselixier“, denn hier kreise alles um den Geist der Zeit, ticke die Uhr der Kunst.

Else Lasker-Schüler ist nie müde geworden, über Berlin zu schreiben. In biblischer Metaphorik dichtet sie in „Mein Herz“: „Ich müsste verdorren in der Nüchternheit von Berlin. Unter Asphalt ist sogar hier die Erde vergraben“. Das Hotel „Koschel“, ab 1924 „Sachsenhof“, in der Motzstraße war eine zeitlang ihr Berliner Refugium. „Ich wohne im Sachsenhofe / Im schönsten Hotel von Berlin“, bekennt sie in einem Gedicht, das im „Berliner Tageblatt“ erschien. Das kleine Hotelzimmer diente ihr auch als Atelier.

Zu ihrem 50. Geburtstag am 11. Februar 1926 – (eigentlich war es ihr 57., denn sie hat sich selbst jünger gemacht) – erschienen einige Würdigungen. Arnold Zweig gratulierte ihr in der „Jüdischen Rundschau“: „Ungebrochen und abseitig eine Lebenslinie zu ziehen und sie vor sich hin zu leben, die besten Gedichte, die schönsten, lockersten, einfachsten Strophen einer ganzen Literaturepoche zu schreiben, und zwischen beidem, Leben und Dichtung, unter keinen Umständen einen Unterschied zuzulassen: dessen war diese Frau, dessen ist sie fähig, in einer bourgeoisen Zeit wie der heutigen steht sie als Monstrum, als eine Abnormität: als ein wirklicher Dichter …“ War sie aus der Zeit gefallen?

„Hochzuverehrender Herr Intendant!“

Am 15. Oktober 1927 wurde ihr Schauspiel „Die Wupper“ zum zweiten Mal nach 1919 in Berlin aufgeführt, im Preußischen Staatstheater im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt. Das Staatstheater stand unter der Intendanz von Leopold Jeßner und die Dramaturgin schickte sich an, Regieanweisungen zu geben wie das Stück zu inszenieren sei. Ihre Ratschläge gipfelten und endeten in dem Vorschlag: „Der Vorhang! Der Vorhang darf nur in den seltensten Fällen fallen, oft sogar zum Schluss nicht. Das Leben ist doch nicht aus, bevor die Welt untergeht. … Hochzuverehrender Herr Intendant! Ich bin überzeugt, diesmal steigt meine Wupper. … Sie darf nicht durchfallen, damit uns nachher die Leute kommen und sagen ‚wären wir doch lieber in’n Kientopp gegangen’. Gehorsamst Prinz Jussuf von Theben“.

Else Lasker-Schülers „Wupper“ fiel nicht durch. Das Publikum war durchweg angetan. Der legendäre Theaterkritiker Alfred Kerr rezensierte in seiner typisch bonmothaften Sprache: „Das Stück heißt nicht Herr Schmidt, der an der Wupper lebt, sondern diese Wupper, wo Leute leben wie die Schmidts“.

Sich immer wieder zu verlieben, bis ins hohe Alter, war ihre Art. Die Gedichte, insbesondere die Liebesgedichte, sind der bis heute bekannteste Teil des Schaffens der künstlerischen Doppelbegabung, die neben Lyrik, Prosa, Theaterstücken, Essays und zahllosen Briefen auch ein eigenständiges zeichnerisches Werk hinterließ.

Die Nazis beginnen sie zu drangsalieren

Vor ihrer Flucht aus Berlin wurde Else Lasker-Schüler mehrfach von Nazis als Jüdin und ihrer exaltierten Art wegen auf der Straße angegriffen. Als sie 1932 den Kleist-Preis erhielt, ätzte der „Völkische Beobachter“ unter der Überschrift „Die Tochter eines Beduinenscheichs erhält den Kleistpreis“. Und urteilte: „Wir meinen, dass die rein hebräische Poesie der Lasker-Schüler uns Deutsche gar nichts angeht …“

Am 30. November 1932 hielt Else Lasker-Schüler im Schubertsaal am Nollendorfplatz in der Bülowstraße ihre letzte Lesung in Berlin. Die „Vossische Zeitung“ berichtete wohlwollend darüber: „Die Dankbarkeit der Zuhörer war groß. Die Dichterin musste sich stets von Neuem zeigen – sie ist immer noch der ferne, fremdartige Prinz von Theben, im Schnürenjackett mit den großen dunklen Augen und dem begeistert-wildem Haar“.

Die Nationalsozialisten diffamierten ihr schriftstellerisches Werk, zerstörten ihre Kunst. Ihre Bücher wurden aus den Bibliotheken entfernt. Für Antisemitismus besaß sie ein Sensorium, sie nahm ihn seit Kindheitstagen wahr und begegnete ihm persönlich – auf den Straßen Berlins, in den Cafés, in den Zeitungen. Sie wurde zur Emigration gezwungen. Am 19. April 1933 verließ sie, mit neun Reisetaschen bepackt, Berlin. Für immer. „Man ist ja nicht allein ein Emigrant, wenn man ein Emigrant ist. Daran setzt sich alle Schmach und Verlassenheit und alles Elend“, schrieb sie tiefsinnig. Sie fand vorübergehend Zuflucht in der Schweiz, um sich schließlich und endgültig in Palästina niederzulassen.

Im Jahre 1944 verfasste Else Lasker-Schüler einen Prosatext „Der Antisemitismus“, der eine erstaunliche Aktualität besitzt: „Ihn [den Antisemitismus – L.J.H.] erachte ich für eine Erbschaft vom Vater auf den Sohn. Ein Erbteil, mit dem der Erbende selten umzugehen versteht. Anstatt den ihm zugefallenen unedlen, unechten Schatz, der ihn an Seele und Gemüt zu verarmen droht, zu vernichten, bemüht er sich, ihn zu bewahren im Safe seines reinen Herzens; um ihn bei Gelegenheit sogar verschwenderisch herauszuwerfen“. Das schrieb sie ein Jahr vor ihrem Tod. Im Rückblick auf die eigene Kindheit sah sie im Antisemitismus das Verhängnis nicht nur ihres eigenen Lebens und der deutschen Judenheit, sondern des Abendlandes überhaupt.

Von Deutschland und vom Judentum, das sie beides in ihren Dichtungen buchstäblich vermittelte, kam sie in Palästina nie los. Wie viele andere Juden, die wie sie aus Deutschland verjagt worden waren, hielt sie in Jerusalem an der Liebe zur deutschen Sprache und Kultur fest, bemüht, zwischen einem zivilisierten und einem barbarischen Deutschland zu unterscheiden. In ihrer 1943 in Jerusalem erschienenen Gedicht-Sammlung „Mein blaues Klavier“ stellte sie die Widmung voran: „Meinen unvergesslichen Freunden und Freundinnen in den Städten Deutschlands – und denen, die wie ich vertrieben und nun zerstreut in der Welt. In Treue“. Else Lasker-Schüler starb am 22. Januar 1945 in Jerusalem und liegt am Ölberg begraben.

Jörg Aufenanger hat Else Lasker-Schüler ein Denkmal gesetzt, als Dichterin und Künstlerin - und als Frau. Er sympathisiert mit ihr, ohne sie zu verherrlichen, beschreibt sie in ihrer ganzen Lebensart – die romantische, kindliche Träumerin und zugleich eruptive Person.

Jörg Aufenanger: Else Lasker-Schüler in Berlin, bebra verlag Berlin 2019, 207 S. 20 Euro.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung