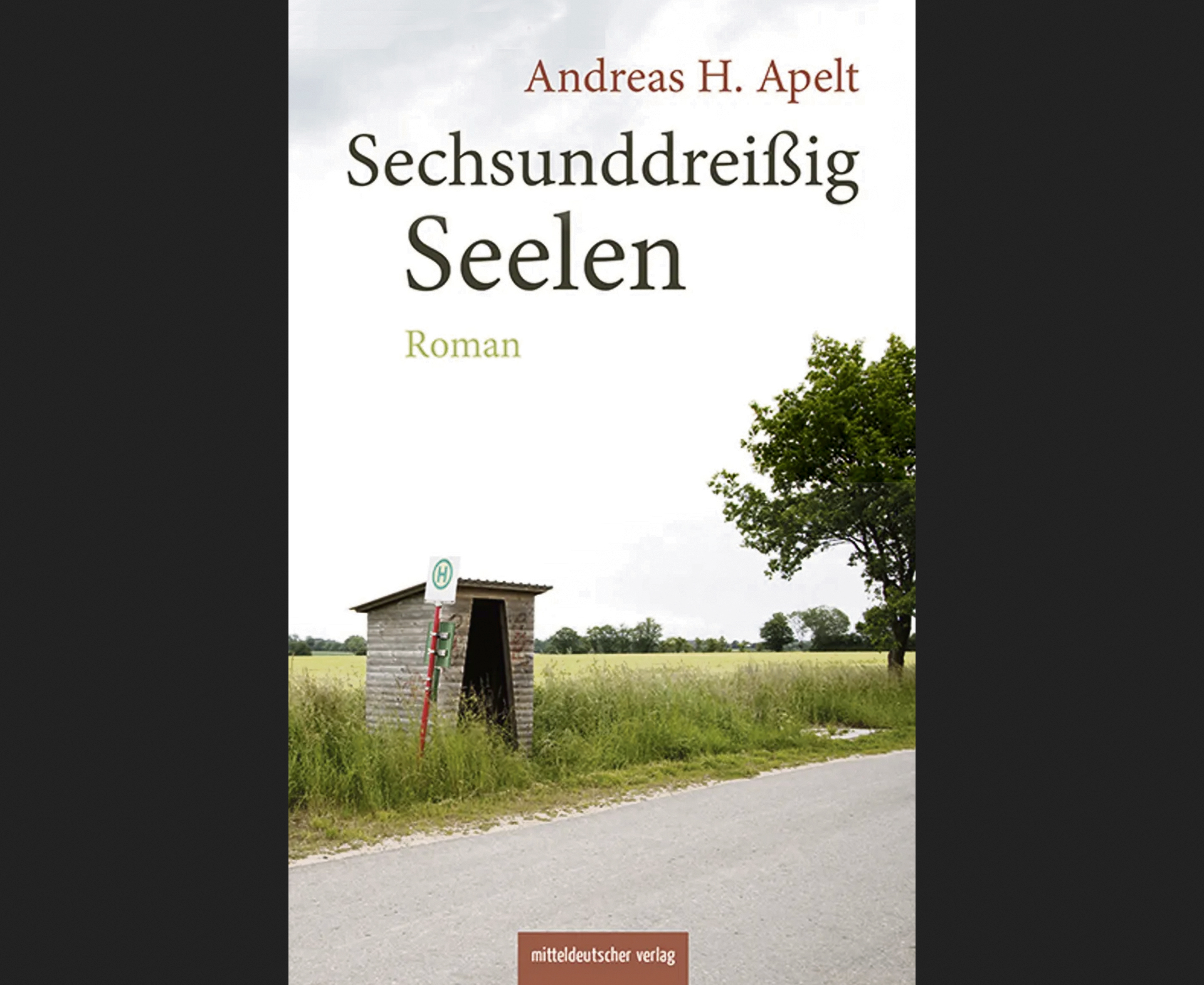

„Sechsunddreißig Seelen” - Ein Theatrum mundi in einem gottverlassenen Landstrich

Andreas H. Apelts neuer Roman erzählt von einem vergessenen Landstrich und seinen eigenwilligen Bewohnern. Trotzig und mit liebenswürdigem Starrsinn stemmen sich die kleinen Leute gegen das ihnen auferlegte Schicksal. Einer von ihnen ist der Jude Samuel Buchsstein, ein Kriegsveteran des 1. Weltkrieges, der fernab von Berlin unbehelligt durch die politischen Veränderungen der 1930er Jahre kommt. Auf der Suche nach einem geeigneten Ort, stößt er auf das Dorf Presenchen mit seinen einstmals 36 Seelen. Als gläubiger Jude sah er in der Zahl 36 ein Zeichen Gottes, wie es eine Legende im Talmud verhieß. Nach einer jüdischen Legende ruht das Schicksal der Welt in jeder Generation auf 36 Gerechten. Ihretwegen bewahrt Gott die Welt, auch wenn der Rest der Menschheit noch so verkommen ist. (JR)

Es muss Liebe sein, die den Autor versöhnt mit den Menschen und der Landschaft, einer dörflichen Ödnis an der Bruchkante eines alles verschlingenden Tagebaus. Ein spröder Menschenschlag, karg die Natur und durch den Willen des Menschen von einem „eisernen Drachen“ geschunden. Dunstiges Grau liegt auf der Geschichte und Wehmut auf dem Geschehen. Doch lichtet sich die Tristesse des Lebens durch berührende Herzenswärme und der Güte der Handelnden. Ihr Humor ist deftig und ehrlich; ein gerütteltes Maß an Bauernschläue und die lebendige, kräftig wirkende Erinnerung an Heimatliches leisten Widerstand gegen die Unbilden des Lebens.

Widerstand der kleinen Leute

Ort des Geschehens ist Drehna, mit dem stolzen Zunamen Fürstlich, ein vergessenes Dorf in der Niederlausitz. Akteure der Geschichte sind zumeist die Alten, die übriggebliebenen Bewohner des Dorfes. Die Jungen sind abgewandert, ihr Glück in der großen Welt suchend. Literarisch entfaltet sich für den Leser mit Fürstlich Drehna ein Mikrokosmos. Das Dorf wird zur Bühne des Lebens, auf der die Protagonisten in die Herausforderungen der Zeitläufe gestellt sind. Erzählt wird die Geschichte vom Widerstand der kleinen Leute, die ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen, von ihrer geistigen Welt, den Motiven von Zuversicht und Hoffnung.

Ein Heimatroman im dörflichen Milieu, mit Klatsch und Tratsch im Wirtshaus und viel Alkohol, mit obligatorischem Gottesdienst am Sonntag und der lauschigen Bank unter der alten Esche am Marktplatz. Flott geschrieben und vergnüglich gewürzt mit absonderlichen Geschichten von schrulligen Figuren, wie Urnenklau im Krematorium und Totengespräch im privaten Friedhof des eigenen Vorgartens. Hier wird in einem engen, überschaubaren Raum ein Theatrum mundi inszeniert, von dem man annehmen könnte, dass einer der 36, im Verborgenen wirkenden Gerechten, Gestalt annimmt. Nach einer jüdischen Legende ruht das Schicksal der Welt in jeder Generation auf 36 Gerechten. Ihretwegen bewahre Gott die Welt, auch wenn der Rest der Menschheit noch so verkommen wäre.

Die gute Seele von Drehna

Vielleicht ist unter ihnen Elli Noack, die ehemalige Gastwirtsfrau aus Presenchen und Hauptheldin des Buches. Sie ist die gute Seele von Drehna. Den Heimsuchungen ihres bewegten Lebens beugt sie sich nicht und bleibt aufrecht. Trotzig und selbstbewusst widersetzt sie sich den Bonzen von unterschiedlicher Herkunft. Persönliche Schicksalsschläge berauben sie der Kinder durch Euthanasie und Suizid. Dennoch zerbricht sie daran nicht. In der harten Schule des Lebens überwindet sie Angst und bewahrt sich zugleich Freundlichkeit, Güte und Herzenswärme. Die Verluste von Heimat durch Kriegsgeschehen und kalkulierter Wüstung überwindet sie hingegen nicht. Sie bleiben in der Erinnerung stets gegenwärtig und nähren unstillbar die Sehnsucht nach Verwurzelung mit Mensch und Landschaft, Versöhnung von Geschichte und Gegenwart, Lebenden und Toten auf der immerwährenden Suche nach Wärme und Geborgenheit- nach Heimat.

Auch die Toten haben ihren festen Platz in Elli Noacks Verständnis eines Generationen übergreifenden Lebens. Darin findet sich die Hoffnung wieder, die Erinnerung der Alten an die Jungen gleichsam als „Samen“ des Lebens weitergeben zu können. Die Botschaft der Alten erreicht sie in verwandelter Form, als Erzählung, Legende und Mythos, in Tradition und Brauchtumspflege. Erinnerung hält die Sehnsucht wach, nach Heimat, nach dem, was durch den Verlust von „Wurzeln“ bedroht oder durch Entfremdung bereits verloren gegangen ist.

Eine Legende aus dem Talmud

In das dörfliche Geschehen eingewoben ist die Geschichte des „Trödlerjuden“ Samuel Buchstein. Auf seinen Spuren wandelt ein Nachfahre, ein emeritierter Professor aus Amerika, den die Frage bewegt, warum Samuel Buchsstein ausgerechnet hier Wurzeln schlagen wollte. Aus eigenem Erleben schlussfolgert er schließlich, „es müsse wohl dieser ganz besondere Menschenschlag sein“. Doch es war noch mehr, die Überzeugung, dass er, Samuel Buchsstein, als Kriegsveteran des 1. Weltkrieges, fernab der Hauptstadt unbehelligt durch die politischen Veränderungen der 1930-er Jahre kommen könne. Auf der Suche nach einem geeigneten Ort, stößt er auf das Dorf Presenchen mit seinen einstmals 36 Seelen. Als gläubiger Jude sah er in der Zahl 36 ein Zeichen Gottes, wie es eine Legende im Talmud verhieß. So schöpfte er aus der Fügung neue Zuversicht. Doch die unmenschlichen Verhältnisse der Zeit ließen es nicht zu. Sein Ende bleibt unbekannt, alle Spuren von Samuel Buchsstein verlieren sich.

Heimat zu suchen, Heimat zu begründen, behaust zu sein, gelten als Archetypen menschlichen Fühlens, Denkens und Handelns, im individuellen, wie im kollektiven Bewusstsein. Der Roman gewährt uns einfühlend und facettenreich einen Blick in eine kleine überschaubare Welt. Sie stiftet ihren Bewohnern Geborgenheit, Zusammenhalt und menschliche Wärme. Sie leben hier mit der Erfahrung vielfältiger Schicksalsschläge und Verluste, die verinnerlichten Hinterlassenschaften der alten diktatorischen Regime.

Nach dem politischen Umbruch in der DDR kam die neue Zeit. Niemand war darauf vorbereitet. Wie es hieß, sollte ein neues Zeitalter anbrechen, alles würde höher, größer und weiter werden. In der Tat kam die neue Zeit laut und lärmend daher, trat mit buntem Werbeflitter und allerlei Firlefanz in die Landschaft. Aufdringlich das Versprechen von Konsumglückseligkeit.

Gleichzeitig aber greift, von tiefer Enttäuschung begleitet, Arbeitslosigkeit als neue, bisher unbekannte Wirklichkeit in das Leben. Das Wort macht die Runde, „erst hat uns der Tagebau geschluckt und eine Mondlandschaft hinterlassen und dann der Westen die Arbeitsplätze genommen.“ Die neuen Verhältnisse, die in der Dorfgemeinschaft „alles auf den Kopf stellen“ werden eher als Verlust an heimatlicher Geborgenheit, denn als Gewinn wahrgenommen. Die Verbliebenen fühlen sich als Verlierer in einer für sie zunehmend fremden Welt, die ihnen respektlos und mit einem unbekannten Denken entgegentritt.

Ein Spitzel in der Gemeinschaft

Gänzlich unverständlich tauchen plötzlich in der Region Restitutionsansprüche aus dem Westen auf. Was bisher ohne Zweifel als Eigenes galt, wird nun von unbekannt, mit einem Rechtstitel bekräftigt, als unrechtmäßig erklärt. Zu alle dem wirft die unselige Vergangenheit dunkle Schatten auf die Gemeinschaft. Die Akteneinsicht von Dokumenten lässt erkennen, dass es unter ihnen Spitzel der Staatssicherheit gab.

Wer soll diesen Text heute, warum und mit welchem Gewinn für sich lesen? Auf den ersten Blick eröffnet sich für den Leser ein buntes Gewimmel wunderlicher Figuren. Ein Panoptikum literarisch aufgeputzt, unterhaltsam, mit schönen Bildern und einer wohltuenden Sprachdiktion? Unverkennbar ist die Lust des Autors, immer neue Gestalten in das Geschehen einzuführen. Das vervielfältigt das Ensemble der Akteure und nuanciert gewiss die Charaktere, macht das Geschehen vielschichtiger. Ob es den Sinn des Romans vertiefen kann, sei dahingestellt.

Der Autor lässt uns die Auseinandersetzung ahnen, die sich in der geistig-seelischen Dimension, dem inneren Handlungsraum seiner Akteure, abspielt. Es ist der Konflikt der Menschen mit sich selbst, mit Begierden und Genüssen, mit Lebensansprüchen und Motiven. In diesem Prozess kommt der Erinnerung eine gewichtige Bedeutung zu. „Nur wenn die Menschen wissen, woher sie kommen, wer sie sind und was sie auf ihrem bisherigen Weg behinderte, werden sie die Gegenwart bewältigen und eine Brücke in die Zukunft schlagen können.“ (Tschingis Aitmatow)

Andreas H. Apelt „Sechsunddreißig Seelen“, Mitteldeutscher Verlag Halle 2024, 28 Euro

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung