Auch Goethe? – Des größten deutschen Dichters Haltung zu Juden

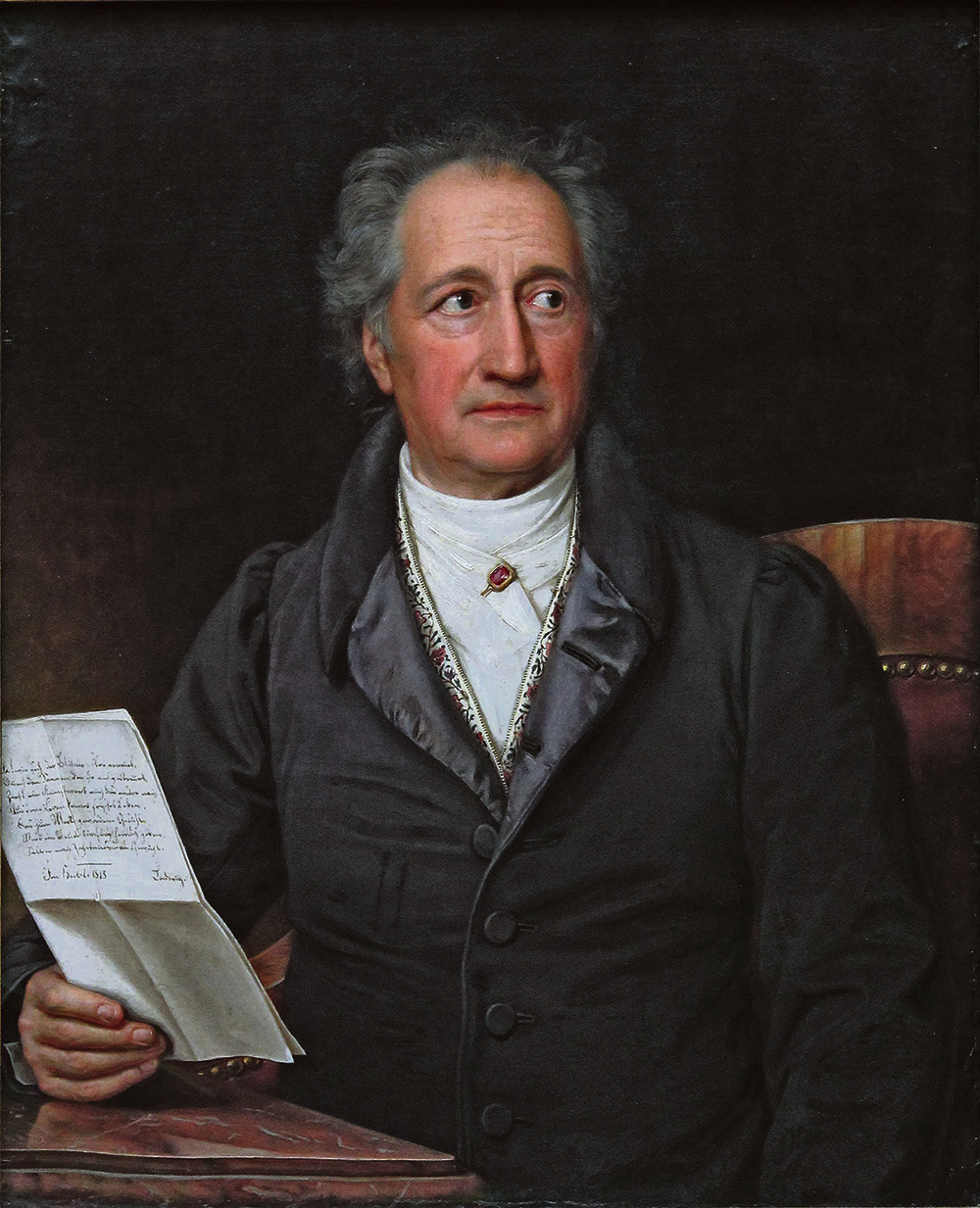

Der deutsche Dichter, Politiker und Naturforscher Johann Wolfgang von Goethe. Ölgemälde von Joseph Karl Stieler, 1828 © WIKIPEDIA

Johann Wolfgang von Goethe ist einer der wichtigsten identitätsstiftenden Figuren der deutschen Kultur. Als Nationaldichter setzte er den literarischen Maßstab für alle, die ihm nachfolgten. Indes war Goethe mehr als ein genialer Schriftsteller, er war ein polyhistorischer Geist: Wissenschaft, Politik, Kunstkritik, Naturforschung und vieles mehr flossen in ihm zusammen. Eine unbekannte Seite in Goethes Leben und Wirken ist seine Haltung zum Judentum bzw. zu den Juden, die dem damaligen Zeitgeist entsprechend stets als eher ambivalent oder sogar zwiespältig bezeichnet wurde. Mit dieser Frage beschäftigt sich der renommierte US-amerikanische Berkeley-Professor für Germanistik, W. Daniel Wilson, in seiner Monografie „Goethe und die Juden“. (JR)

Er war, ist und bleibt Deutschlands größter Dichter, der 1749 in Frankfurt am Main geborene und 1832 in Weimar gestorbene Johann Wolfgang von Goethe. Er bleibt auch eine der wichtigsten identitätsstiftenden Figuren der deutschen Kultur. Als Nationaldichter setzte er den literarischen Maßstab für alle, die ihm nachfolgten. Indes war Goethe mehr als ein genialer Schriftsteller, er war ein polyhistorischer Geist: Wissenschaft, Politik, Kunstkritik, Naturforschung und vieles mehr flossen in ihm zusammen. 1771 zum „Lizentiaten der Rechte“ promoviert, danach als Advokat am Reichskammergericht in Wetzlar tätig, wurde er von Herzog Karl August in Sachsen-Weimar-Eisenach an seinen Hof nach Weimar eingeladen, wo er als Schriftsteller seine „Sturm- und Drangperiode“ abschloss. Da lagen seine Werke „Götz von Berlichingen“; „Die Leiden des jungen Werthers“, und der größte Teil des meistzitiertesten deutschsprachigen Werke der Literatur „Faust I“ bereits hinter ihm.

Im thüringischen Weimar trat er in den Staatsdienst zunächst als Legations- und Geheimrat, Kammerpräsident ein und wurde erblich geadelt. Als Freund und Minister des Herzogs bekleidete er politische und administrative Ämter und leitete ein Vierteljahrhundert das Weimarer Hoftheater. Zusammen mit Schiller, Herder und Wieland verkörperte er die Weimarer Klassik. Goethes Lyrik, der „Faust“, der Briefroman „Werthers Leiden“ und weitere seiner Werke gehören zur Weltliteratur.

Vom deutschen Nationalismus vereinnahmt

Im Deutschen Kaiserreich sowie im Nationalsozialismus wurde Goethe zum deutschen Nationaldichter und Künder des „deutschen Wesens“ verklärt und als solcher für den deutschen Nationalismus vereinnahmt. Es setzte damit eine Verehrung nicht nur des Werkes, sondern auch der Persönlichkeit des Dichters ein.

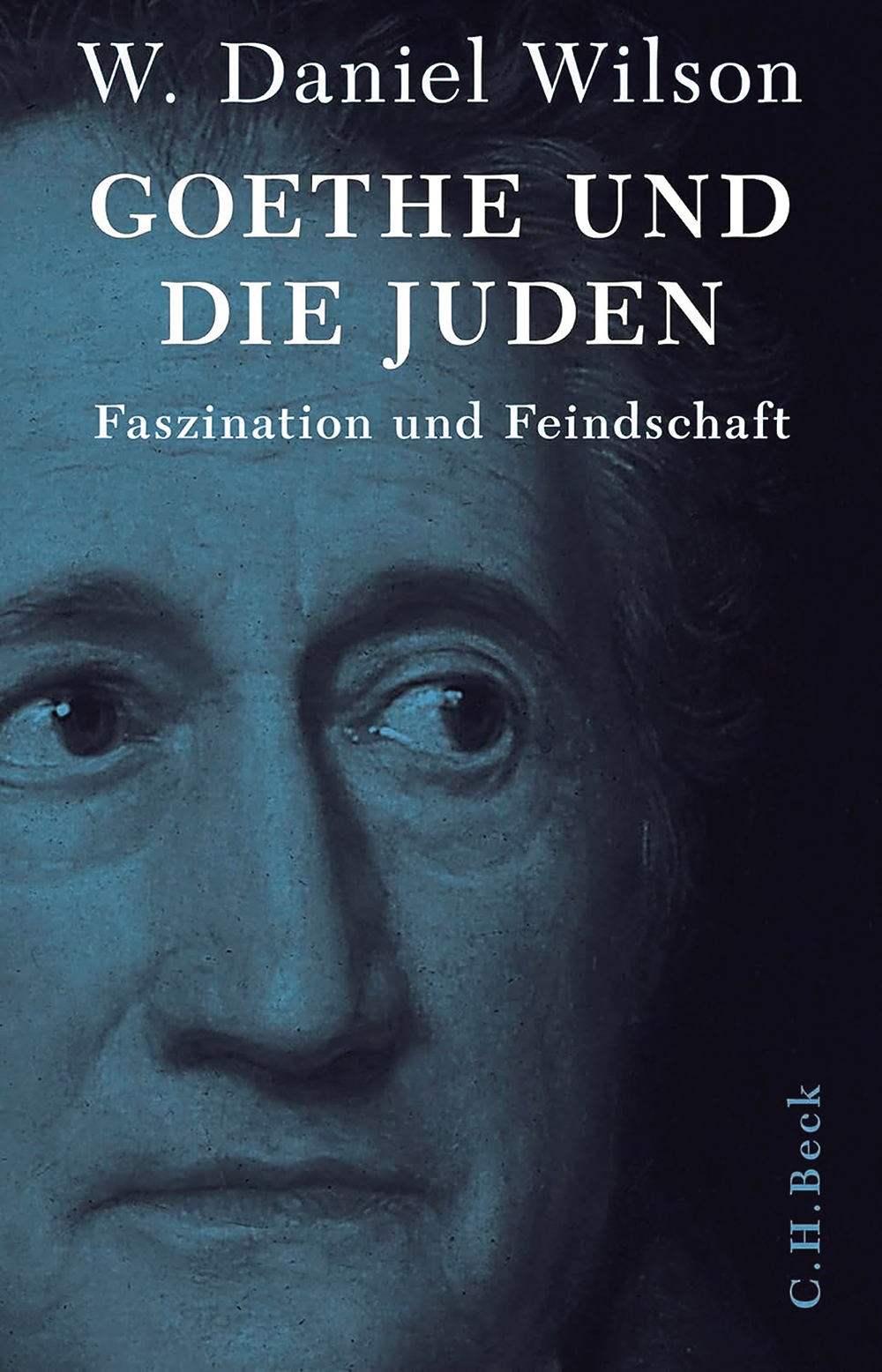

Eine unbekannte Seite in Goethes Leben und Wirken ist seine Haltung zum Judentum bzw. zu den Juden, die allgemein stets als ambivalent oder zwiespältig bezeichnet wurde, eine Zuschreibung, die in der Forschung allerdings oft als Entlastung für den apostrophierten Goethe gemeint ist. Mit dieser Frage beschäftigt sich der renommierte US-amerikanische Berkeley-Professor für Germanistik, W. Daniel Wilson, in seiner großartigen Monografie „Goethe und die Juden“.

Wilson ist kein Unbekannter in der Goethe-Forschung und hat mehrere Studien zu Goethe veröffentlicht, darunter ein Buch über Goethes amtliches Wirken im Kontext der Menschenrechte seiner Zeit und seine liberalen Ansichten u.a. zur Homosexualität, Ansichten, die nicht recht zu seinen Haltungen zur „Judenfrage“ passen wollen. Während Goethe gegenüber der Liebe zwischen Männern durchaus aufgeschlossen war, war seine Toleranz zu Juden sehr beschränkt. Vorweg: In seinen Schriften hat sich Goethe mit dem Judentum so gut wie nie beschäftigt. Anders der private Goethe, bei dem Juden zum Gegenstand privater Häme wurden jedenfalls dann, wenn die kulturelle Anpassung ihm oberflächlich erschien. Die Goethe-Forschung hielt das Thema für erschöpft, aber wenige haben genau hingesehen.

Die Französische Revolution, die zeitgleich mit der beginnenden Judenemanzipation zusammenfiel, lehnte Goethe Grund weg ab und gerierte sich als höhnischer und tobender Emanzipationsgegner, ohne diese Haltung an die Öffentlichkeit durchsickern zu lassen. In seinen öffentlichen Äußerungen und Tätigkeiten stellte er sich meist als Freund der Juden dar, nicht zuletzt in der Absicht, seine beachtliche jüdische Leserschaft nicht zu verlieren.

Ablehnung der jüdischen Emanzipationsbewegung

Seine ausgeprägte Judenfeindschaft lässt sich an drei Episoden festmachen: Seine Ablehnung der jüdischen Emanzipationsbestrebungen; seine Unterstützung für den erklärten judenfeindlichen Philosophen Jakob Friederich Fries, kombiniert mit der Wiederbelebung eines Aufenthaltsverbots für Juden in Thüringen; und seinem leidenschaftlichen Zorn gegen die Zulassung christlich-jüdischer „Mischehen“. Im letzteren Fall, so fand Wilson heraus, äußerte Goethe zeitübliche Verschwörungstheorien über mutmaßliche jüdische Drahtzieher, darunter die Rothschilds.

Ab 1797, als wäre die Aufklärung wirkungs- und spurlos an ihm vorübergegangen, ging Goethe in deutliche Opposition zur jüdischen Emanzipationsbewegung - dem wichtigsten jüdischen Anliegen jener Jahre –, die er mit zornigen judenfeindlichen Aussagen bedachte. In der Phase, in der die Judenemanzipation auf der Tagesordnung stand, verschärfte sich seine Einstellung. Diese Haltung stand in scheinbarem Widerspruch zu seinen persönlichen freundschaftlichen Kontakten mit einigen gebildeten Juden, denen er vorurteilsfrei gegenübertrat, ein Widerspruch, den auch Wilson nicht restlos aufzulösen vermag.

Im Goethe’schen Werk ist die politische Aufklärung dennoch spürbar. Doch von einer jüdischen Aufklärung, der Haskala, deren Hauptvertreter der Philosoph Moses Mendelssohn war, der Großvater Felix Mendelssohn Bartholdys, wollte Goethe nichts wissen. „Was hast du zu den jüdischen Pfiffen mit denen der neue Sokrates zu Wercke geht, gesagt“? fragte Goethe einmal einen Freund. Auch bei diesem jüdischen Philosophen sah Goethe also Betrug. Zwar war Goethe willens, bei einem Philosophen, der ihm geistig passte, ihn interessierte und ihm nützlich war, das Jüdische zu übersehen – bei Mendelssohn jedoch nicht. Vor ihm, den er persönlich nie kennengelernt hatte, hatte er Respekt, zugleich spottete er zeitweilig über ihn. Für Goethe war Mendelssohn despektierlich einfach nur „der Jude“.

Ambivalentes Verhalten

In den Jahren bis zur Schwelle der Emanzipationsdebatte um 1780 findet man bei Goethe ein verwirrendes Knäuel an widersprüchlichen Haltungen gegenüber Juden. Einerseits scheint er an den Vorurteilen festzuhalten, die nach eigenem Zeugnis in der christlichen Umgebung seiner Heimatstadt Frankfurt wurzelten und von denen er sich allenfalls halbherzig distanzierte. Andererseits zeigte er eine beachtliche Offenheit gegenüber einem Umgang mit Juden und ein hohes Interesse für ihre Gebräuche und ihrer Religion.

In seinen späteren Jahren war Goethes Haltung Juden gegenüber von einer gewissen Faszination bestimmt, die sich mit einer regelrechten Feindschaft gegen sie paarte. Dieses ambivalente Verhalten oder diese dunkle Seite des deutschen Dichterfürsten ist Wilson detail- und kenntnisreich wie systematisch nachgegangen - mit erstaunlichen Schlussfolgerungen. Lange hatte der Autor um dieses Thema einen großen Bogen gemacht aus Sorge, Goethe, der sakrosankte deutsche Säulenheilige, könne der Judenfeindlichkeit bezichtigt werden und damit Wasser auf die Mühlen von Antisemiten gelangen. Bei seinen dreijährigen archivalischen Recherchen war Wilson überrascht über einige Aspekte, die zuvor noch nie behandelt worden waren.

Was soll man von einem Mann vom Format Goethes halten, der das Toleranz-Drama Gotthold Ephraim Lessings „Nathan der Weise“ als „göttliches Duldungs- und Schonungsgefühl“ preist und zugleich den Freund des Verfassers, den bedeutenden jüdischen Aufklärer mit klugem Verstand, Moses Mendelssohn, abschätzig als einen „Humanitätssalbader“ bezeichnet und jemand, der mit Wortverbindungen wie „Juden und Schelmen“ oder, krasser, „Juden und Huren“ hantierte?

Goethes zum Teil vorurteilsbeladenen Urteile über Juden haben ihren Ursprung nicht in seinem Verständnis zum Christentum, dem er äußerst reserviert gegenüberstand. Er selbst bezeichnete sich als „dezidierter Nichtkrist“. Laut Heinrich Heine nannte man Goethe „den großen Heiden […] allgemein in Deutschland“.

Goethe beschäftigte sich intensiv mit den drei monotheistischen Religionen Christentum, Judentum und Islam und deren maßgeblichen Texten, doch wandte er sich gegen jede Offenbarungsreligion und gegen die Vorstellung eines persönlichen Schöpfer-Gottes. Der Einzelne müsse das Göttliche in sich selber finden und nicht einer äußeren Offenbarung aufs Wort folgen. Der verfassten Kirche stand Goethe äußerst kritisch gegenüber und war nicht gerade zimperlich, wenn er sagte, diese wolle herrschen und brauche dazu „eine bornierte Masse, die sich duckt und die geneigt“ sei, sich „beherrschen zu lassen“. Die ganze Kirchengeschichte, befand er, sei nichts als ein „Mischmasch von Irrtum und von Gewalt“.

Ein überzeugter Religionsskeptiker

Als neugieriger Jugendlicher hat Goethe zwar auch die Synagoge in der Frankfurter Judengasse erkundet, bei der Löschung eines Brandes in der Frankfurter Judengasse geholfen, soll sich um die Aneignung von „Judendeutsch“ bemüht haben, aber eine ähnliche Annäherung wie an den Islam im „West-östlichen Divan“ aus dem Jahre 1819 war im Fall des zeitgenössischen Judentums bei ihm nicht denkbar gewesen.

Dem jüdischen Religionsphilosophen Baruch de Spinoza stimmte er 1785 mit dem Argument zu, ein göttliches Wesen könne er nur in und aus den Einzeldingen erkennen, und führte aus: Spinoza beweise „nicht das Dasein Gottes, das Dasein ist Gott“. In einem weiteren Schreiben verteidigte er Spinoza mit den Worten: „Ich halte mich fest und fester an die Gottesverehrung des Atheisten […] und überlasse euch alles was ihr Religion heisst“.

Die Bibel und der Koran, mit dem er sich zur Zeit der Dichtung am „West-östlichen Divan“ beschäftigt hatte, waren ihm allein „poetische Geschichtsbücher, da und dort mit Weisheiten durchsetzt, doch auch mit zeitgebundenen Torheiten“. Seinen Religionsstandpunkt legte Goethe mit dem Satz dar: „Wir sind naturforschend Pantheisten, dichtend Polytheisten, sittlich Monotheisten.“ Und so könnte man behaupten, Goethe stand allen Religionen zwar interessiert, wenn auch kritisch bis distanziert gegenüber.

Die Juden und Jüdinnen, denen Goethe begegnete und sein Gefallen fanden, hatten in der Regel einen weiten Weg zurückgelegt, um einen gesicherten Platz in der tonangebenden Gesellschaft zu finden. Sie waren allesamt durch die Tore der Konversion getreten. Es war ihr mehr oder weniger freiwilliger Schritt – sie wollten ihre Assimilation, die bürgerliche Gleichstellung, die sie geradezu in messianischer Erwartung ersehnten. Juden und Jüdinnen, die ihr Judentum hinter sich gelassen hatten, waren dem Dichter willkommen.

Goethes Weg kreuzten aber auch andere, deren Übertritt kulturellen und nationalen Motiven entsprang. Gut betuchte, gebildete Juden betrachteten die christliche Identität oft als einen Weg, um „innerlich deutscher“ zu werden – die Börnes, Heines, Mendelssohn Bartholdys und all die anderen. Die verworrenen antijüdischen Gedankengänge ließen indes nicht zu, dass Juden zu gleichberechtigten Staatsbürgern wurden. Und so akzeptierte auch Goethe diese nur unter Vorbehalt.

Apropos Felix Mendelssohn Bartholdy, dessen kritische Haltung zum traditionellen Judentum Goethe gefiel. Mit dem getauften Felix Mendelssohn Bartholdy hatte Goethe einen „Judensohn“ vor sich, wie er ihn gerne hatte – nämlich keinen Juden. Obwohl Goethe sich über assimilationswillige Juden häufig lustig machte, ließ er dieses sein Verhalten Mendelssohns Bartholdy gegenüber nicht erkennen. Das war ein Ergebnis der Goethe’schen Präferenz für die Bekehrung statt für den Verbleib im Judentum. Goethe war von diesem Judenjungen Felix Mendelssohn Bartholdy nachgerade fasziniert, der ihm in Weimar die Beethoven’sche Fünfte Symphonie vorspielte und diese Szene von Moritz Daniel Oppenheimer zeichnen ließ.

Ressentiments und geschmacklose Witze

Goethe äußerte seine Ressentiments auch in seinem Tagebuch mit Witzen über Juden, in denen er sich über deren angebliche äußere anatomische Merkmale wie krumme Beine lustig machte: „Ein Jude wünscht, daß Gott die Waden vorn hingesetzt hätte, weil man sich sooft an die Schienbeine stoße, und hinten keine Gefahr sey“. In größerer Runde hatte Goethe keine Bedenken, eine diskriminierende Verbindung zwischen Juden und Geld zu behaupten und diese Behauptung als Witz nur noch schlimmer zu machen.

In der Forschung über Goethes Haltung zu den Juden wurden bislang die Konvertiten nicht ernst genommen, fast immer wurden sie einfach als Juden behandelt. So kam man zu dem Schluss, dass der Schwerenöter Goethe enge Freundschaften mit konvertierten Juden und vor allem Jüdinnen, die er als Christen wahrnahm, pflegte. Beispiele hierfür sind die Meyer-Schwestern Marianne und Sarah, die er in Karlsbad kennengelernt hatte sowie Felix Mendelssohn Bartholdy. Zwar hatte Goethe auch mit nicht konvertierten Juden Kontakt, allerdings nur, wenn diese ihm nützten, entweder auf Grund seiner Interessen oder als Verbreiter seines Ruhms unter ihren Glaubensgenossen. Er sah einen Konvertiten wie einen Christen, der durch die Taufe das „Entréebillett“ gelöst und damit die gesellschaftlichen Tore aufgeschlossen hatte, die für glaubenstreue Juden geschlossen blieben. Natürlich wusste Goethe um gebildete in Kunst und Wissenschaft tätige Juden, von denen er hoffte, dass diese halfen, das Bild eines judenfreundlichen Goethe in die Welt zu tragen. Ob getauft oder ungetauft, sollten Goethes jüdische Bekannte nach seiner Strategie generell den Eindruck erhalten, dass er ihnen gegenüber tolerant und empfänglich war.

Goethe hat einige verhaltende positive Äußerungen zum Judentum getätigt, diese jedoch stets fast immer mit Kritik begleitet. Wenn er Juden in seinem Weimarer Haus vorließ, dann fand er diese besonders interessant oder für seinen Ruf vorteilhaft, ohne sie mit besonderer Herzlichkeit oder einem ausführlichen Briefwechsel zu bedenken. Das Wort „Jude“ kam ihm zwar nicht für die gebildeten Juden über die Lippen, gleichwohl für die verarmten „Schacher- und Betteljuden“, eine ihm verachtete Gruppe, auch wenn er seine Ausnahmen hatte. Das Verb „judeln“ verwendete er in der Bedeutung „nach Art eines Juden schachern und feilschen“. Goethe war sich bewusst, dass diese Bezeichnungen beleidigend wirken konnten, ja mussten. Als er in der „Farbenlehre“ versuchte, das Wesen des modernen Judentums bündig zusammenzufassen, reduzierte er es auf „den neusten Schacher- und Wucherbetrieb der Nachkommen Abrahams“. Er bediente sich durchgängig der zählebigen Assoziation von Juden und Geld, die eindeutig Merkmale wie Betrug trug und beschreibt Juden als „kleine Betrüger“ und „Geldeintreiber“.

Antijüdische Vorurteile

Als thüringischer Minister, aber auch als Privatmann, begrüßte Goethe das Verbot eines Aufenthaltsrechts von Juden und bezeichnete dies als „löbliche Anordnung“, die seiner Meinung nach, gewiß künftig hin besser aufrecht erhalten“ werden sollte.

Antijüdische Stereotypen gehörten gleichsam zum Zeitgeist der Aufklärungszeit, in der Goethe lebte. Im Kontext antijüdischer Vorurteile seiner Zeit heißt das, dass wir zwar mit unreflektierten Stereotypen rechnen müssen, so Wilson, die damals fast alle Nichtjuden teilten. Doch durfte man von Geistesgrößen vom Format Goethes erwarten, dass sie diese durchschauten, diese zugunsten der aufklärerischen Toleranz verwarfen.

In die Reihe erklärter Judenfeinde wie Fichte, Rühs, Fries, Kant, Luther oder Wagner, wie immer sie auch heißen, mit ihren geäußerten Gewaltmetaphern gegen Juden, diesen alle Rechte zu nehmen, sie des Landes zu verweisen und eine Gesellschaft ohne sie zu schaffen, gehört Goethe gewiss nicht. Er hielt seine judenfeindlichen Ausfälle, resümiert Wilson, in der privaten Sphäre, um seinen Ruf bei jüdischen Verehrerinnen und Verehrern nicht zu verderben. Unter dem Strich war Goethe ein heimlicher Judenfeind, freilich kein extremer, was ihn allerdings nicht entlasten kann. Als Literat hat er eine Menge Positives geleistet und war doch ein verkappter Antisemit. Und es bleibt auch der befremdliche Satz aus seinem Roman „Wilhelm Meisters Wanderjahre“, der lautet: „Das israelitische Volk hat niemals viel getaugt“.

Wilsons Studie ist ein gelehrtes Buch für ein belesenes Publikum, das bereits gut vertraut ist über die literarischen und philosophischen Debatten der Goethe-Zeit, die zeitgleich mit den Anfängen der Judenemanzipation zusammenfällt.

W. Daniel Wilson: Goethe und die Juden. Faszination und Feindschaft,

Verlag C. H. Beck, München, 351 S.,

29,90 Euro.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung

Menschen und Wissen