„Berlin, Berlin“ – Helmut Newtons Hommage an seine Heimatstadt

Helmut Newton wurde 1920 als Sohn einer jüdischen Knopffabrikantenfamilie in Berlin unter dem Namen Helmut Neustädter geboren.© JEAN-PIERRE MULLER/AFP

Helmut Newton, der 1920 in Berlin in einer jüdischen Familie als Helmut Neustädter geboren worden ist, musste 1938 vor den Nazis fliehen und widmete sein Leben der Fotografie. Seine Fähigkeit, Emotionen und Atmosphären mit seiner Kamera einzufangen, machen ihn unsterblich. Die Helmut Newton Stiftung widmet dem jüdischen Ausnahmekünstler zum 20-jährigen Jubiläum ihres Bestehens die Ausstellung „Berlin, Berlin”, die bis Februar 2025 Einblicke in die Arbeit Newtons gewehrt. (JR)

Nach der groß angelegten Rückschau aufs 20. Jahrhundert mit „Chronorama“ (siehe JR Mai 2024), in der Helmut Newtons (1920-2004) Fotos nur einen kleinen Teil des Mosaiks bildeten, ist nun die Ausstellung „Berlin, Berlin“ im Museum für Fotografie dem Meister selbst gewidmet. Man könnte auch sagen dem Hausherrn, da das Museum in Berlin Sitz der Helmut Newton Stiftung ist, die die Ausstellung kreiert hat. Die Ausstellung markiert das 20jährige Jubiläum der Partnerschaft zwischen den Staatlichen Museen Berlin und der Stiftung, die im Juni 2004 das Haus als Museum für Fotografie eröffneten.

Das 1909 als preußisches Offizierskasino errichtete Gebäude am Bahnhof Zoo war ein Glücksfall, als Helmut Newton 2003 nach einem Ort für seine Stiftung mit seinem Nachlass suchte. Es ist schon eine besondere Ehre, dass der geborene Berliner sein Werk hier beheimatet haben wollte, bedenkt man, dass er als Jude unter dem NS-Regime zur Flucht gezwungen wurde. Als er mit gerade 18 Jahren im Dezember 1938 die Stadt mit dem Zug vom Bahnhof Zoo verließ, war das Gebäude eines der letzten seiner Heimat, die er sah. Er rettete sich nach Singapur und zog weiter nach Australien. Die Kamera hatte er immer bei sich, schließlich war die Fotografie seitdem er 12 war seine Leidenschaft, die er ab 1936 mit einer Ausbildung zum Fotografen professionell verfolgte. Er lernte bei der bekannten Berliner Fotografin Yva (eigentlich Else Neuländer, 1900-1942), die ihr Atelier an einer guten Adresse nahe des Kurfürstendamms hatte: Zunächst in der Bleibtreustraße und später in der Schlüterstraße. Sie war auf Mode, Portrait und Akt spezialisiert – Genres, die auch Newtons Arbeit und Karriere prägten. Ihre Aufnahmen wurden in auflagenstarken Zeitungen wie Die Dame, Uhu und Berliner Illustrierte Zeitung gedruckt. Newtons Bilder wurden später ebenfalls fester Bestandteil der Presse, vornehmlich des Modemagazins Vogue in seiner französischen, britischen und amerikanischen Ausgabe.

Newton und Yva verbindet eine weitere Gemeinsamkeit: Sie war ebenfalls jüdischer Herkunft. Jedoch anders als Newton, wurde sie deportiert und 1942 im Vernichtungslager Sobibor in Polen umgebracht. Später erfuhr Newton von ihrem tragischen Tod. Es muss schmerzhaft gewesen sein, da er sie damals noch zur Emigration gedrängt hatte. In seinem Buch „Autobiografie“ schreibt er: „Ich sagte immer, sie solle doch nach New York gehen. Sie tätschelte mir nur den Kopf und sagte: ‚Na, na, Helmut, uns passiert schon nichts‘.” Er erlebte sie als „eine wunderbare Fotografin und eine phantastische Frau.” Seine glückliche Zeiten in Berlin erklären seine hier gezeigte Verbundenheit zur Stadt.

Bilder, die Geschichten erzählen

Gerade der Anfang der Ausstellung „Berlin, Berlin“ ist spannend: Sie zeigt kaum bekannte Selbstportraits von ihm als Teenager in Yvas Studio – einmal mit weißem Laborkittel hinter der Kamera, einmal in einem schmucken Portrait, das ihn wie einen Hollywoodstar präsentiert. Auch das ist wegweisend: würde er doch später selbst Hollywoodstars vor seiner Kamera haben und in Los Angeles leben. Ein Bild zeigt eine lustige Badegesellschaft im Strandbad Halensee im Sommer 1936: Als junger Mann umarmt er drei vergnügt lächelnde hübsche junge Frauen – es erinnert in seiner Heiterkeit und Unbeschwertheit an Billy Wilders Filmklassiker „Menschen am Sonntag“ von 1930, der vier junge Menschen an seinem Sommertag am Wannsee begleitet. Es sind nur wenige Bilder hier, aber sie lassen in Newtons glückliche Welt eintauchen und skizzieren wie er (damals noch als Helmut Neustädter) das Leben genoss und aktiv war.

Nachdem er sich nach dem 2. Weltkrieg in Australien etabliert hatte, verbrachte er 1956 längere Zeit in Europa und knüpfte Kontakte in London, Paris und Berlin. In der Stadt seiner Jugend machte er 1959 Aufnahmen für die Modezeitschrift Constanze. Sie entstanden am Brandenburger Tor, am Luftbrücken-Denkmal, an der Kongresshalle und verorten diese eindeutig in der nun politisch geteilten Stadt. Er lässt den glamourösen Westen glänzen und seine drei Models in Sommerkleidern, Hüten, Handschuhen und Handtaschen gleichen drei vergnügten Geschwistern auf Reisen, die vor Sehenswürdigkeiten posieren und Grüße schicken – sowie man es heute von zahlreichen Selfies kennt. Newtons Bilder haben dabei allerdings einen gewissen unschuldigen Charme.

Ganz anders fällt seine Bildserie aus, die 1963 für die französische Vogue entstand, nachdem Newton 1961 nach Paris übergesiedelt war. Die Serie griff perfekt den Zeitgeist auf: Der politische Wind war kälter geworden und Berlin inzwischen Drehkreuz der Spionage in Kalten Krieg. John Le Carrés Bestsellerroman „Der Spion, der aus der Kälte kam“ aus dem gleichen Jahr verpasste der Stadt das entsprechende Image. Die Bildserie „Mata Hari – Version 1963“ präsentierte das Model Brigitte Schilling in Designs von Uli Richter und anderen in einer Geheimagenten-Story. Es ist ein überaus cleveres Konzept und es macht Spaß, Mode in den verschiedenen Situationen einer spannenden Handlung eingeflochten zu sehen. Newton übernahm die Inszenierung der Bilder, die allesamt gut eine Geschichte erzählen, was den Reiz der Bilder ausmacht.

Gekonnte Provokation

Newtons nächster Aufenthalt in der Stadt fiel ins Jahr 1977. In den späten 1970er Jahren herrschte in Berlin eine abermals andere Atmosphäre. Die Hüllen der eleganten Kleider der 1960er Jahre waren gefallen und Newton ließ die Frauen vor seiner Kamera freizügig auftreten. Seine provozierenden Aktbilder dieser Dekade gehören zu seinen bekanntesten Werken. Die Abzüge sind von starken schwarz-weiß-Kontrasten geprägt. Es war ein herbes Berlin, dessen Ambiente auch der britische Rockstar David Bowie aufsaugte, der in diesen Jahren in der Stadt verweilte, um nach Drogenexzessen wieder Bodenständigkeit zu bekommen.

Ein wenig erschreckend sind Newtons Bilder, die zwei Jahre später für die Serie „Berlin, Berlin“ für die deutsche Vogue geschaffen wurden. Ist es eine Provokation? Eine Abrechnung mit schwarzem Humor? Einige zeigen ein großes blondes Model, deren Haare wie im Gretchen-Look geflochten und um den Kopf spannt sind oder zu einem Zopf gebunden. Sie erinnern an das Idealbild der Frau im NS-Regime – eine subversive Note in den Bildern ist allerdings nicht zu leugnen. Ein anderes Bild zeigt eine nachgestellte Biergartenszene am Ufer eines Sees. Es erinnert an die Biergartenszene im Film „Cabaret“ von 1972, die das Erstarken der Nazis in den frühen 1930er Jahren illustriert. Hier tragen aber nicht nur die Männer kurze Lederhosen, sondern auch keck die Frauen.

Interessanter hingegen sind die Bilder, die eine andere Seite Newtons sichtbar machen: seine Ansichten der Stadt, die er in den 1980er und 1990er Jahren festhielt und ihre Geschichte dokumentieren. Darunter die NS-Architektur des Olympia-Stadions, das 1936 zu den olympischen Spielen eröffnete – was Helmut Newton damals als Teenager in Berlin noch miterlebte – die Mauer, der Todesstreifen an der Mauer, die Glienicker Brücke, auf der Spione ausgetauscht wurden. Die Bilder zeugen davon, dass das Schicksal seiner Heimatstadt ihn bewegte.

Ausstellung mit interessanten Highlights

Ein äußerst geistreiches Selbstportrait gelingt ihm 2000 in der Newton Bar, als er zu seinem 80.Geburtstag in die Stadt kam. Es beweist viel Humor: Es ist Tag, eine Person (er) sitzt an einem Tisch, das Gesicht wird von einer aufgeschlagenen Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) verdeckt. Aber das schwarz-weiß karierte Jackett, das hinter der Zeitung hervorlugt, sowie die markante Brille auf dem Tisch, verweisen auf ihn. Natürlich auch die Kamera auf dem Tisch, die er mit einer Hand festhält. In Berlin die FAZ zu lesen, birgt natürlich eine gewisse Ironie, aber auch Distanz und Erhabenheit. Im Hintergrund erstrecken sich an der Wand Newtons bekannte stehende Frauenakte.

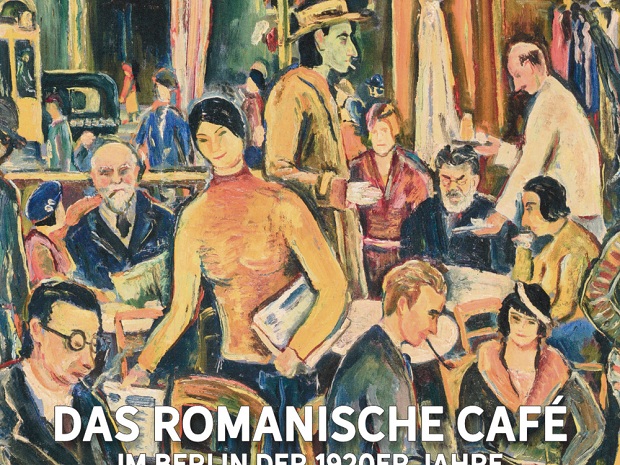

Den drei Räumen mit den etwa 100 Bildern von Newton stehen Räume mit etwa ebenso vielen Bildern von anderen Fotografen gegenüber, darunter Jwgeni Chaldei, Will McBride und Barbara Klemm. Sie portraitieren die Stadt durch die verschiedenen Epochen hinweg bis fast zur Gegenwart. Es ist der schwächere Teil der Ausstellung. Vielleicht hätte es ein interessanteres Ergebnis erbracht, wenn der Kurator Matthias Harder, Direktor der Helmut Newton Stiftung, beide Bereiche miteinander verwoben hätte. Ein Highlight im zweiten Abschnitt bilden jedoch die Modeaufnahmen von Yva aus den 1930er Jahren. Sie besitzen einen zauberhaften Flair aus Eleganz und Alltag und lassen die Welt aufschimmern, die Newton damals umgab.

Die Ausstellung „Berlin, Berlin“ läuft noch bis 16. Februar 2025.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung