Das Romanische Café im Berlin der 1920er Jahre – Eine Ausstellung am Originalschauplatz

Eingang zur Ausstellung zum Romanischen Café in Berlin. Art Design: Carsten Knobloch.© Foto: Sabine Schereck

Die jüdischen Künstler Kurt Tucholsky, Renée Sintenis oder Max Liebermann verkehrten im Romanischen Café in Berlin der 1920er Jahre. Von den drei großen Verlagshäuser Ullstein, Mosse und Scherl hatte jedes seinen eigenen Stammtisch. Es war ein Ort, wo Ideen geboren oder Verträge unterschrieben wurden. Die gegenwärtige Ausstellung im Berliner Europa Center, wo das Romanische Café während der Weimarer Republik gestanden hat, stellt eine gelungene Hommage an das auch bei vielen jüdischen Menschen vor der Nazi-Zeit überaus beliebte ehemalige Künstlercafé dar. (JR)

Das Romanische Café war im Berlin der 1920er Jahre der Treffpunkt der Berliner Bohème: Journalisten, Schriftsteller, Maler, Kunsthändler, Verleger, Filmemacher, Schauspieler, Sänger, Komponisten und viele andere tauschten an seinen Tischen Neuigkeiten aus, schlossen Verträge ab, schrieben ihre Texte oder fertigten kleine Skizzen. Der scheinbar magische Ort ist in vielen zeitgenössischen Texten, Memoiren und Bildern verewigt. Natürlich gibt es auch Bücher, die heutzutage dem Café seine Ehre erweisen wie Brigitte Landes „Im Romanischen Café“. Doch die wunderbarste Hommage ist eine kleine, aber kompakte Ausstellung voll Artefakte und faszinierender Informationen, die in einem ehemaligen Ladenraum des Europa-Centers in Berlin bestaunt werden kann. Es ist ein passender Ort, stand das Romanische Café doch dort, wo heute das Europa-Center am Breitscheidplatz in den Himmel ragt.

Treffpunkt renommierter Persönlichkeiten

Zu den vielen Persönlichkeiten, die dort zur Tür hereinkamen, gehörten Kurt Tucholsky, Alfred Kerr, Egon Erwin Kisch, Billy Wilder, Mascha Kaléko, Gabriele Tergit, Ruth Landshoff-Yorck, Max Reinhard, Max Liebermann, Paul Cassirer, Alfred Flechtheim, Renée Sintenis, Alfred Döblin und Friedrich Hollaender. Dass die hier genannten Künstler jüdisch waren, ist bekannt, weniger bekannt ist, dass auch der Bauherr jüdisch war: Paul Joseph Liebermann von Wahlendorf; ein Cousin des Malers Max Liebermann. Paul Josephs Vater wurde vom österreichischen Kaiser Franz Joseph I. geadelt und vererbte seinem Sohn ein Vermögen, das teilweise ins Romanische Haus II floss, wo das Café eingerichtet war. Das Haus entstand 1901, das Café wurde ursprünglich vom Hotel Kaiserhof betrieben, bevor es den Besitzer wechselte. Seinen Wandel zum Künstlercafé ist 1921 der Schließung des Cafés des Westens zu verdanken. 1924 übernahm der Industrielle und Mäzen Hermann Carl Starck das Haus, der in diesem Jahr in eine jüdische Familie eingeheiratet hatte und viele Künstler, die Gäste im Café waren, unterstützte. Eine abwechslungsreich gestaltete Stellwand gibt darüber Auskunft, sowie eine Zeitleiste, die von um 1900 bis 1943 reicht, als das Haus von einer Bombe schwer getroffen wurde. Als nach dem Krieg das Europa-Center konzipiert wurde, gab man auch einem neuen Romanisches Café einen Platz. Die Kundschaft blieb jedoch aus, was das endgültige Ende bedeutete.

Ein Hauch der damaligen Zeit

Mit viel Fantasie und Kreativität präsentiert die Ausstellung mehr als die Geschichte des Hauses. Um die Stellwände herum lassen Bistrotische und Stühle, Vitrinen mit alten Büchern, historischen Postkarten, Schreibutensilien, Brillen, Handschuhen und Kaffeegedecken einen Hauch der damaligen Zeit spüren. Auch ein Telefon an der Wand, Filmposter und eine Litfaßsäule machen die paar Quadratmeter Ausstellungsfläche lebendig. Diese wird zusätzlich von zahlreichen Besuchern belebt, die ganz versunken all das Präsentierte mit Muße in sich aufnehmen. Die Stellwände reflektieren mit ihrer Bogengraphik die Innenarchitektur des Cafés, die hier nicht nur auf Fotos dokumentiert ist, sondern auch über 3D Modelle in einem Video virtuell rekonstruiert wird. Die damaligen Räumlichkeiten des Cafés sind so auf beeindruckende Weise zu erkunden.

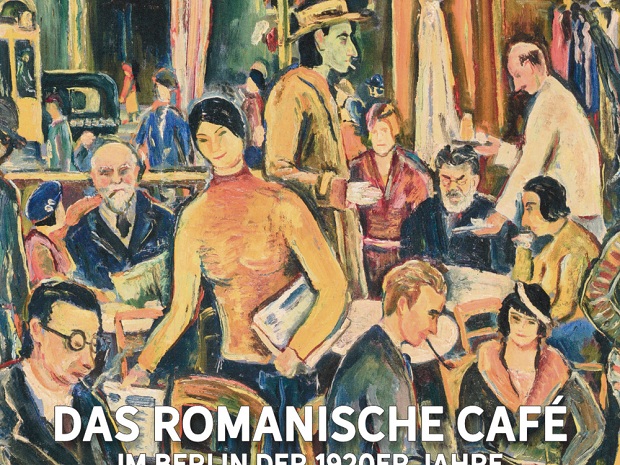

Die Stellwände selbst lassen die verschiedenen Facetten des Cafés aufleuchten. „Im Spiegel der Künste“ sind Bilder berühmter Maler zusammen getragen, die Szenen aus dem Café festhalten wie Jeanne Mammens „Im Romanischen Café“ (1930) oder „Sonja“ (1928) von Christian Schad.

„Das Pressecafé“ zeigt Rudolf Schlichters eindringliches Portrait des Journalisten Egon Erwin Kisch von 1927 und markiert welche Bedeutung das Café für Zeitungsmacher und Schriftsteller hatte. Die drei großen Verlagshäuser Ullstein, Mosse und Scherl hatten je ihren eigenen Stammtisch. Waren die Zeitungsleute beruflich zwar Rivalen, saßen sie hier friedlich beieinander, wie Gésa von Cziffra sich in seinem Buch „Das Romanische Café“ erinnert. An den Tischen wurde nicht nur geschrieben, sondern auch fleißig gelesen, da es gleichzeitig ein Zeitungscafé mit einer großen Auswahl an lokalen, überregionalen und internationalen Blättern war. Dies war leicht, denn Berlin war in jenen Jahren eine Pressestadt: fast 150 Zeitungen erschienen dort täglich. Im Romanischen Café gab es eigens einen Zeitungskellner, der genau wusste, welcher Stammgast welche Publikation zu lesen pflegte. Eine Vitrine an der Wand mit übereinander arrangierten alten Zeitungen aus der Stadt geben ein Gespür dafür.

Kabarett und Chanson

Eine Ecke holt das Kino ins Haus. Auf einer Leinwand flimmern Filmausschnitte aus „Menschen am Sonntag“ und „Die oder Keine“. Die Idee für „Menschen am Sonntag“ wurde über mehrere Wochen im Café entwickelt, für „Die oder Keine“ wurde die Terrasse des Cafés im Studio nachgebaut und mit Aufnahmen vom Originalschauplatz zusammengeschnitten. Da das Café von vielen Kinos umgeben war, diente es auch als guter Treffpunkt vor oder nach Premierenfeiern.

Litfaßsäule in der Ausstellung zum Romanischen Café in Berlin. Art Design: Carsten Knobloch. © Foto: Sabine Schereck

Das Café fand auch Eingang in die Kabarettrevue, natürlichen mit satirischen Seitenhieben wie es damals bei der Kleinkunst mit ihrem unterhaltenden gesellschaftskritischen Charakter üblich war. Der Meister des Kabaretts der 1920er Jahre Friedrich Hollaender schuf 1927 „Bei uns um die Gedächtniskirche rum“, in der einige Szenen im Café spielten und das Chanson „Zwei dunkle Augen, zwei Eier im Glas“ zeugt davon mit seinen Zeilen: „Wir sitzen süß und doof ohne Portemonnaie / Vor unsern leeren Gläsern im Stammcafé“. Ein abgebildetes Foto der Produktion ist ein wahrer Fund.

Die Ausstellung greift auch das Umfeld des Romanischen Cafés auf und zeigt auf einer Karte die zahlreichen Bühnen, die sich dort befanden. Eine Tafel skizziert auch, wie sehr das jüdische Leben Teil des Berliner Westens war mit seinen Fotoateliers, Modegeschäfte sowie Arzt- und Rechtsanwaltpraxen. Zum Beispiel hatten Lotte Jacobi, Frieda Riess und Yva, bei der Helmut Newton sein Fotoausbildung erhielt, dort ihre Studios. Nicht zu vergessen die vielen Synagogen im Bezirk wie die in der Fasanenstraße. Es wird ebenfalls darauf eingegangen, wie sehr russische Exilanten, etwa die Schriftsteller Ilja Ehrenburg oder Vladimir Nabokov, in Charlottenburg wirkten.

Die von Christiane Barz, Michael Bienert und Arne Krasting kuratierte Ausstellung (unter der Leitung von Katja Baumeister-Frenzel) bündelt anschaulich und atmosphärisch ein kleines Stück vom Glück, das wir heute mit Erinnerungen an das legendäre Café verbinden.

Die Ausstellung ist bis zum 30. Juni 2024 im Europa Center zu sehen und auch online präsent https://romanisches-cafe.berlin/.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung