Vor 80 Jahren besetzten die Nazis Ungarn: Der schwedische Diplomat Raoul Wallenberg und Schweizer-Schutzbriefe retteten zehntausende Juden

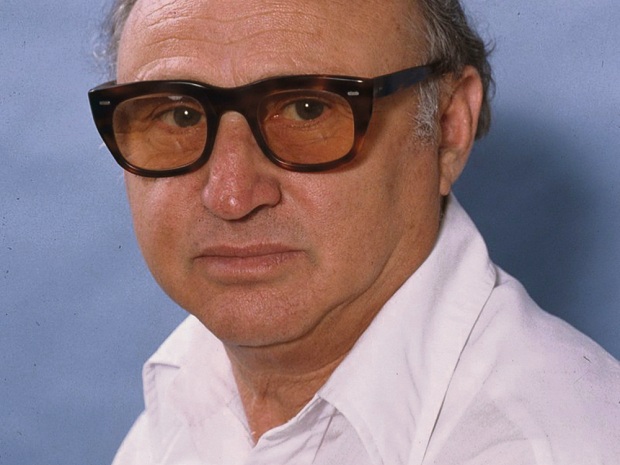

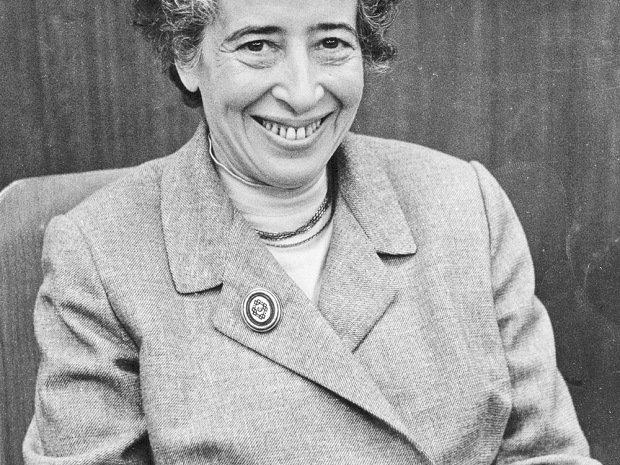

Moshe Krausz© WIKIPEDIA

Im März 1944 besetzte Nazi-Deutschland seinen militärischen Partner Ungarn. Kurz darauf organisierte Adolf Eichmann vor Ort die Deportation der über 700.000 Juden nach Auschwitz-Birkenau. Etwa 424.000 Juden wurden innerhalb von 56 Tagen deportiert. Insgesamt wurden ca. 565.000 jüdische Menschen aus Ungarn von den Nazis ermordet. Dank des Einsatzes der ungarischen Juden Moshe Krausz und Israel Kastner und vor allem des schwedischen Diplomaten Raoul Wallenberg gelang es, zusammen mit dem Schweizer Diplomaten Carl Lutz, Schutzpässe und Schutzbriefe auszustellen, um Juden die Ausreise nach Palästina zu ermöglichen. Mit dieser beherzten Aktion konnte zehntausenden Juden das Leben gerettet werden. (JR)

Der Holocaust an den ungarischen Juden begann im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs. Am 19. März 1944 besetzten die Nazis Ungarn. Einen Monat später begannen sie, die Juden in Ghettos zu treiben, und einen weiteren Monat später schickten sie sie nach Auschwitz. In acht Wochen wurden 440.000 Juden deportiert. Am 9. Juli wurde die Aktion auf Druck der Weltgemeinschaft gestoppt. Und im August 1944 versuchte der Reichsverweser Miklos Horthy, einen Separatfrieden mit der UdSSR zu schließen. Die Deutschen warteten dies nicht ab und setzten ihn am 15. Oktober ab. Ungarn wurde von dem Führer der pro-faschistischen Partei "Pfeilkreuzler" Ferenc Szálasi geführt. Und dann begann die Vernichtung von 200.000 Juden in Budapest, dem letzten jüdischen Zentrum in Europa. Von den 800.000, die 1944 dort lebten, wurden 500.000 ermordet.

Ungarn war ein militärischer Verbündeter Deutschlands, aber innenpolitisch verhielt es sich unabhängig. Es gab pro-faschistische Beamte, die Juden in Ghettos sammelten und sie dann in die Vernichtung schickten. Aber es gab auch Antifaschisten, vor allem im Außenministerium und bei der Polizei, die bei der Rettung der Menschen halfen. Während des Krieges wurde die Repatriierung von Juden nach Palästina fortgesetzt, Sochnut hörte nicht auf, in Ungarn zu arbeiten - und konnte so Juden aus den Grenzländern nach Palästina transportieren. Einige Zeit nach der deutschen Besetzung hatten die ungarischen Juden zwei Führer, die sich für die Rettung ihrer Landsleute einsetzten - Israel Kastner und Moshe Krausz. Der erste versuchte als Vertreter der palästinensischen Sochnut, mit den deutschen Behörden zu verhandeln und so die Juden zu retten. Der zweite glaubte den Deutschen nicht und arbeitete mit Hilfe der in Budapest akkreditierten ausländischen Diplomaten.

Moshe Krausz rettet viele Tausende Juden

Während der Zeit der pro-faschistischen Regierung konnten Tausende von ungarischen Juden durch den Plan von Moshe Krausz entkommen. Das alles geschah mit Hilfe des Schweizer Konsuls Carl Lutz und antifaschistischer Beamter des Außenministeriums. Das "Glashaus", in dem Lutz stationiert war, wurde zu einer Insel der Rettung für die dortigen Juden. Später machten auch andere Konsulate neutraler Länder von diesem System Gebrauch - und viele Menschen wurden auf diese Weise gerettet.

Moshe Krausz wurde 1908 in Nordungarn geboren. In seiner Jugend studierte er an einer Jeschiwa. Er erhielt ein Rabbiner-Diplom und absolvierte ein externes Praktikum. Anschließend schloss er sich der zionistischen religiösen Bewegung Mizrahi an und gründete die erste landwirtschaftliche Schule, die junge Menschen auf die Repatriierung vorbereiten sollte. 1934 zog Krausz nach Budapest und begann als Sprecher der Mizrahi-Bewegung zu arbeiten, um die ungarischen Juden zur Rückkehr nach Eretz Jisrael zu ermutigen. Er blieb 11 Jahre lang in dieser Position. Im Jahr 1938 wurde Österreichs von Hitler-Deutschland annektiert, die einheimischen Juden wurden vertrieben, und eine Gruppe von 240 Personen mietete ein Schiff. Viele Wochen lang segelten sie die Donau hinunter auf der Suche nach einem Land, das bereit war, Flüchtlinge aufzunehmen. Es wurde kein solches Land gefunden. Dann wandte sich Krausz mit Hilfe des britischen Gesandten Jeffrey Nooks an den ungarischen Außenminister Fischer. Fischer hasste die Nazis und erlaubte die Aufnahme der Flüchtlinge. Unter der Schirmherrschaft des englischen Gesandten stellte Krausz ihnen Zertifikate für die Übersiedlung nach Palästina aus. Damit gab es eine neue Kategorie von Flüchtlingen mit englischen Ausweisen. Als Ausländer konnten sie von den faschistischen Behörden nicht verfolgt werden. Damit wurde ein Schlupfloch für die Flucht geschaffen, das später von Zehntausenden von Menschen genutzt werden sollte.

1942 wurden die diplomatischen Beziehungen zwischen Großbritannien und Ungarn wegen des ungarischen Einmarsches in die UdSSR abgebrochen. Die britischen Interessen wurden durch das Konsulat der neutralen Schweiz vertreten, das auch die Ausstellung von Rückführungsbescheinigungen übernahm. Wenn es ein Problem mit einem jüdischen Flüchtling gab oder die Behörden einen einheimischen Juden verhafteten, wandte sich Krausz sofort an Konsul Lutz. Dieser stellte sofort eine Bescheinigung aus, dass die Person unter Schweizer Schutz stand und sich bald auf den Weg nach Palästina machen würde. Die Behörden betrachteten Krausz als einen wichtigen Vertreter der Schweiz und hörten auf ihn. Die Repatriierung verlief ohne Zwischenfälle. Von Oktober 1943 bis zur deutschen Besatzung wurden monatlich neun Familienzertifikate ausgestellt, so dass etwa 60 Juden das Land verlassen konnten. Sobald die Deutschen in Budapest einmarschierten, wechselte Krausz zum Schweizer Konsulat und setzte von dort aus die Rettung von Glaubensbrüdern fort. Er konnte sich frei bewegen und hatte einen persönlichen Fahrer vom Schweizer Konsulat.

Die Deutschen kommen

Als die Deutschen Ungarn besetzten, hatte Krausz noch 1.500 Familienurkunden. Etwa 7.500 Juden konnten ausgesiedelt werden. Fünf Wochen später, als die Umsiedlung der Juden aus dem Ghetto in vollem Gange war, konnten Krausz und Lutz die Beamten des Außenministeriums davon überzeugen, dass sie über 7.800 Familiennachweise verfügten. Das war die Gelegenheit für etwa 40.000 Menschen, zu entkommen. Kraus und Lutz baten daraufhin die britische Regierung, so schnell wie möglich 40.000 Genehmigungen für die britische Staatsbürgerschaft zu erteilen.

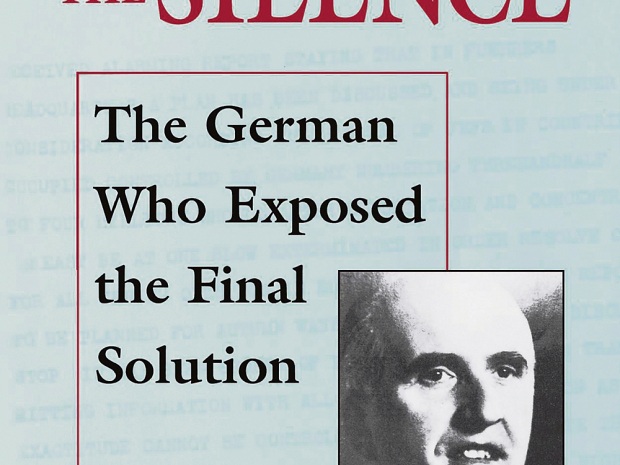

Mitte Mai 1944 begann man, die Menschen nach Auschwitz zu schicken. Es wurde bald bekannt, was dort geschah. Zwei tschechoslowakischen Juden, Rudolf Vrba und Alfred Wetzler, gelang es, aus dem Konzentrationslager zu entkommen und in ihr Heimatland zurückzukehren. Sie erzählten, dass im Lager ein Platz für ungarische Juden vorbereitet wurde. Einen Monat später bekam Moshe Krausz den "Vrba-Wetzler-Bericht", fügte ihm Daten über die Lage der ungarischen Juden im Ghetto hinzu und leitete ihn über den Diplomaten George Mandel-Mantello - einen rumänischen Juden von der salvadorianischen Botschaft - an die Schweiz weiter.

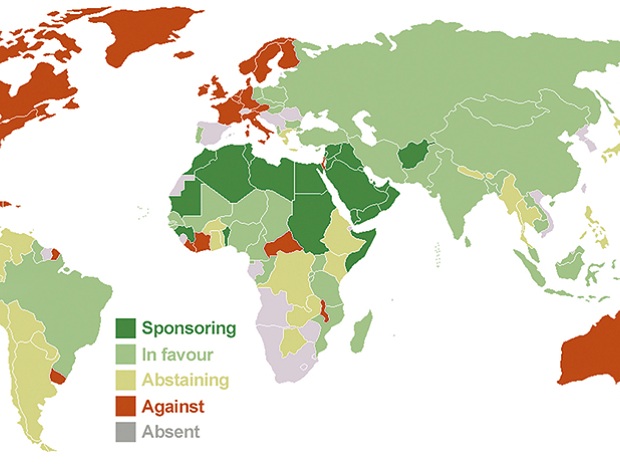

Am 24. Juni veröffentlichte Mandel-Mantello den "Bericht" in der Schweiz. So erfuhr der Westen zum ersten Mal die Wahrheit darüber, was mit den ungarischen Juden geschah. Religiöse Führer, Studenten und Journalisten waren schockiert. Schon am nächsten Tag begann der internationale Druck auf die ungarische Regierung. US-Präsident Franklin Roosevelt wies die Ungarn auf ihre Verantwortung für Kriegsverbrechen hin. Die britische Regierung und der schwedische König brachten ihre Empörung zum Ausdruck. Aufgrund des internationalen Drucks und der militärischen Erfolge der Länder der Anti-Hitler-Koalition beschließt das Kabinett in Budapest, die Deportationen nach Auschwitz auszusetzen.

Das Schweizer Konsulat expandiert

Wenige Tage nach der Aussetzung der Deportationen gingen bei der Schweizer Botschaft 40.000 Bescheinigungen für die Rückführung nach Palästina ein. Die Nachricht verbreitete sich rasend schnell: Tausende von Juden meldeten sich für die Repatriierung an, um Schutz von neutralen Staaten zu erhalten. Da das Konsulatsgebäude nicht alle Anmeldungen aufnehmen konnte, kaufte Krausz ein Haus neben dem Diplomatenviertel in der Wadas-Straße 29. Es handelte sich um einen Scheinkauf: Der Eigentümer des Hauses war ein lokaler Glasfabrikant, Arthur Weiss, der sein Eigentum behalten wollte und darum bat, dass sein Haus als Eigentum eines neutralen Staates eingetragen wurde. Die Fassade des Hauses war mit riesigen Fenstern bedeckt, weshalb es auch den Spitznamen "Glashaus" trug. Das Haus befand sich in einer äußerst günstigen Lage: In der Nähe befand sich ein Diplomatenviertel, so dass sich die Deutschen nicht in die Zertifikat-Ausgabe einmischen konnten.

Am 9. Juli wurde die Deportation nach Auschwitz gestoppt, und der schwedische Vertreter Raoul Wallenberg traf in Budapest ein. Er brachte 460 Ausreisegenehmigungen für Personen mit, die dort Verwandte oder Geschäfte hatten. Die ungarische Regierung genehmigte die Ausreise. Am 17. Juli trafen sich Krausz und Lutz mit Vertretern der ungarischen Regierung und mit Theodor Horst Grell, dem Beauftragten für jüdische Angelegenheiten an der deutschen Botschaft. Sie versuchten, die Genehmigung für die kollektive Schweizer Staatsbürgerschaft für Zehntausende von ungarischen Juden zu erhalten. Um den Papierkram zu beschleunigen, durften die jüdischen Angestellten keine gelben Sterne tragen, da diese ihre Bewegungsfreiheit einschränkten.

Am 24. Juli wurde im Schweizer Konsulat ein offizielles Einwanderungsbüro eröffnet. Am Eingang standen Polizeibeamte. Bald zogen auch Vertreter von zionistischen Organisationen in das Gebäude ein. Die Vorbereitungen für die Repatriierung liefen auf Hochtouren.

Nach dem Putsch

Nach dem Sturz von Horthy kam die pro-faschistische Salashi-Partei an die Macht. Adolf Eichmann kehrte nach Budapest zurück und traf sich mit Innenminister Gábor Vajna. Eichmann forderte die "Lösung der Judenfrage". Es wurde vereinbart, 50.000 Menschen nach Deutschland zu deportieren. Zu diesem Zeitpunkt wurde Krausz allein gelassen, alle jüdischen Persönlichkeiten tauchten unter, Kastner verließ die Stadt ganz. In den ersten Tagen nach dem Putsch trauten sich alle nicht auf die Straße, selbst die Konsulatsmitarbeiter saßen im "Glashaus" und gingen nicht hinaus. Carl Lutz ging davon aus, dass die neue Regierung die mit Horthy getroffenen Vereinbarungen einhalten würde. Krausz schickte dringende Telegramme an die amerikanische Botschaft in Istanbul. Daraufhin ging eine Note von der amerikanischen Regierung ein. Die USA forderten, die Deportation zu stoppen und warnten, dass die Verantwortlichen wegen Mordes vor Gericht gestellt werden würden.

"Glashaus"

Szalasi lud Lutz und den schwedischen Konsul zu dem Treffen ein. Er bat sie um Hilfe, damit Ungarn als neutraler Staat anerkannt wird. Die Diplomaten stellten eine Bedingung: die Erlaubnis zur Repatriierung. Szalasi stimmte zu, allerdings mit einer Einschränkung: 8.000 nach Palästina und 450 nach Schweden.

Die letzte Hoffnung

Es stellte sich heraus, dass die neuen Behörden die diplomatische Unverletzlichkeit der zum Konsulat gehörenden Gebäude nicht verletzten. So begannen die Juden, in diese Gebäude einzuziehen - es entstand ein kleines „Ghetto“ unter dem Schutz der Diplomaten. Andere Juden wurden in einem großen Ghetto in der Nähe der zentralen Synagoge untergebracht. Von dort aus wurden sie nach Deutschland geschickt. Viele versuchten, sich für die Repatriierung anzumelden und standen in langen Schlangen vor dem "Glashaus". Augenzeugenberichten zufolge reichte die Schlange vom frühen Morgen an über vier Straßen, am Nachmittag standen die Menschen weiter, während die Konsularbeamten arbeiteten, obwohl die Bürozeit schon vorbei war. Die Juden standen trotz des Risikos, dass sie sich nach dem Mittagessen nicht mehr auf der Straße aufhalten durften. Aber die Polizei ging nicht gegen sie vor. Zunächst wurden die Papiere an Ort und Stelle ausgehändigt, dann aber nur noch die Daten notiert und ein Termin für die Abholung zu einem anderen Zeitpunkt vereinbart. Die Menschen ergriffen die letzte Hoffnung und stürmten in Scharen das Gebäude. Dann erschien auch die berittene Polizei, um für Ordnung zu sorgen.

Juden, die in Arbeitsbataillonen gesteckt worden waren, mussten zu Fuß nach Deutschland gehen. Ihre Vertreter kamen mit einer Liste ihrer Kameraden, darunter auch Juden aus Russland und der Ukraine, zum Konsulat. Sie kamen Tag und Nacht, die Mitarbeiter des Konsulats arbeiteten 18 Stunden am Tag.

Als das Radio einen Befehl an die Schneiderinnen sendete, sich für den Transport nach Deutschland zu versammeln, gingen viele Frauen zum "Glashaus". Aber es gab keine Genehmigungen mehr für sie. Sie bekamen ein vorläufiges Dokument, das besagte, dass sie unter dem Schutz des Konsulats standen. Die Dokumente waren schnell gemacht, aber der Stempel lag im Tresor von Lutz. Der Schweizer Botschafter Maximilian Jaeger unterstützte die Aktivitäten von Lutz nicht, und Lutz selbst wusste, dass das Limit der Bescheinigungen ausgeschöpft war, dennoch gab er Krausz' Männern den Stempel.

Todesmarsch

In der Zwischenzeit wurden die Juden in großen und kleinen Ghettos zusammengezogen. Eine Fußkolonne verließ das große Ghetto und marschierte in Richtung Österreich. Dies geschah im November 1944. 2000 Menschen verließen jeden Tag die ungarische Hauptstadt. Sie legten 200 Kilometer bei Wind und Regen zurück. Lebensmittel und warme Kleidung wurden ihnen weggenommen, wer zurückblieb, wurde von den Wachen erschossen.

Der 15. November war der letzte Tag, an dem die künftigen Repatriierten registriert wurden. Im "Glashaus" fanden 2.500 Menschen Zuflucht. Andere befanden sich auch in Diplomatenhäusern. Krausz überredete Lutz, einige weitere Gebäude zu "kaufen", aber das war eindeutig nicht genug. Insgesamt 4.000 Menschen suchten Zuflucht in drei Gebäuden, die vermutlich zum Schweizer Konsulat gehörten. Weitere 76 Gebäude wurden als geschützte Gebäude betrachtet, in denen Juden mit Schweizer Papieren untergebracht waren.

Um mehr Juden zu retten, begann die Hilfsorganisationen, Dokumente zu fälschen. So strömten immer mehr Menschen in die geschützten Gebäude. Dies war eine umstrittene Lösung: Das Konsulat stellte die Bescheinigungen und Pässe sorgfältig aus. Die Vertreter der Hilfsorganisationen waren der Meinung, dass so viele Bescheinigungen wie möglich gedruckt werden sollten, und dass es nicht Sache der Botschaftsbeamten war, zu entscheiden, wer sterben und wer leben sollte. Die heimlichen Druckmaschinen arbeiteten rund um die Uhr, und die Schnelligkeit führte zu nichts Gutem: Ein grammatikalischer Fehler wurde gemacht, und die Fälschung wurde entdeckt.

Schon bald stellte sich heraus, dass nur 32.000 Menschen in dem großen Ghetto angekommen waren - die Hälfte der erwarteten Zahl. Die Behörden verlangten eine Liste der 7.800 Personen, die einen Schweizer Pass erhalten hatten. Das ungarische Außenministerium schickte eine Mitteilung an das Schweizer Konsulat. Es beschuldigte die Diplomaten der Urkundenfälschung, verlangte die Inspektion aller geschützten Häuser und die Verlegung der überzähligen Personen in ein großes Ghetto. Das Konsulat wies die Fälschungsvorwürfe zurück, gestattete aber den Behörden, die Häuser zu kontrollieren.

Am 21. November begann die ungarische Polizei mit der Inspektion. Die Bewohner wurden in den Innenhof geführt. Die Familie Lutz war bei den meisten Kontrollen anwesend. Die Fälschung wurde entdeckt. Krausz erinnert sich, wie schwierig es war, die Polizei davon zu überzeugen, dass er nichts davon wusste. Die Polizei nahm Menschen mit gefälschten Zertifikaten mit und schickte sie in ein großes Ghetto. Unter ihnen waren auch Menschen mit echten Dokumenten.

Wegen der Fälschungen verlangten die Behörden einen französischen Stempel. Lutz wurde sowohl von den Schweizer Behörden als auch vom Besatzungsregime schwer verletzt. Er musste sich vor allen rechtfertigen.

Befreiung

Am 18. Januar 1945 nimmt die Rote Armee Budapest ein. Die dortigen Juden wurden gerettet. Unter der ungarischen faschistischen Herrschaft wurden Zehntausende ermordet, aber 150.000 wurden gerettet.

In einem Bericht der Sochnut an den Zionistenkongress nach Kriegsende hieß es, dass 40.000 Menschen, die Schweizer Pässe erhalten hatten, gerettet werden konnten. Es gab aber immer noch Pässe aus anderen Staaten und Fälschungen, so dass es schwierig ist zu sagen, wie viele Juden der Vernichtung entkamen.

Die linken Parteien waren mit Krausz unzufrieden, erkannten aber dennoch an, dass sein Vorgehen das richtigste war. Kastner zum Beispiel gelang es nach langen Verhandlungen mit Eichmann, nur 1.700 Menschen zu befreien, wofür er später vor ein israelisches Gericht gestellt wurde. Tatsache ist, dass Kastner, nachdem er Ende April 1944 den "Vrba-Wetzler-Bericht" erhalten hatte, diesen verheimlichte. Zunächst wollte er sich nicht in die Durchführung des von den Deutschen als "Blut für Ware" bezeichneten Programms einmischen, dessen Ziel es war, eine Million ungarische Juden gegen 10.000 Lastwagen für die Wehrmacht einzutauschen. Doch dieses Programm wurde vereitelt. Um den Bericht weiterhin "unter Verschluss" zu halten und Zeit zu gewinnen, vermittelte Kastner ein weiteres Geschäft: Eichmann stimmte zu, eine Appellliste (die so genannte "Kastner-Liste") zu genehmigen, auf der 1.686 Juden standen, darunter zehn Verwandte Kastners und viele seiner Freunde, die bereit waren, viel Geld für ihre Freiheit zu zahlen. Die Vorauszahlung für den Transport belief sich auf 18 Kilogramm Gold, 180 Unzen Diamanten und 2.000 Dollar pro Person, was im Jahr 1944 ein sagenhaftes Vermögen darstellte.

Am 30. Juni 1944 verließen die glücklichen Passagiere "Kastners Zug" vom besetzten Budapest in Richtung Schweiz und überlebten. Kastners Tat war nach dem Krieg Gegenstand eines viel beachteten Prozesses in Israel, wo er sich mit seiner Familie niederließ. 1953 wurde Kastner angeklagt, mit den Nazis kollaboriert und den Tod von mehr als 700 000 ungarischen Juden beschleunigt zu haben, denen er einen ihm bekannten Plan für eine "Endlösung der Judenfrage" vorenthalten hatte.

1960 behauptete Eichmann bei seinem Prozess in Israel, Kastner habe sich bereit erklärt, "dabei zu helfen, Juden davon zu überzeugen, sich der Deportation nicht zu widersetzen und in den Durchgangslagern für Ordnung zu sorgen", wenn er, Eichmann, "einigen hundert oder tausend jungen Juden die legale Auswanderung nach Palästina" gestatte. Das Bezirksgericht befand Kastner für schuldig, aber er legte gegen den Schuldspruch Berufung beim Obersten Gerichtshof ein. Im Jahr 1958, ein Jahr nachdem Kastner bei einem organisierten bewaffneten Überfall getötet worden war, hob der Oberste Gerichtshof Israels die Entscheidung des Bezirksgerichts auf und rehabilitierte Kastner posthum.

Moshe Krausz und Carl Lutz konnten mehr Juden vor der Vernichtung retten als jeder andere. Zehntausende von Menschen überlebten dank ihnen. Ihre Namen sind jedoch in Israel nicht sehr bekannt.

(jewishmagazine.ru)

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung