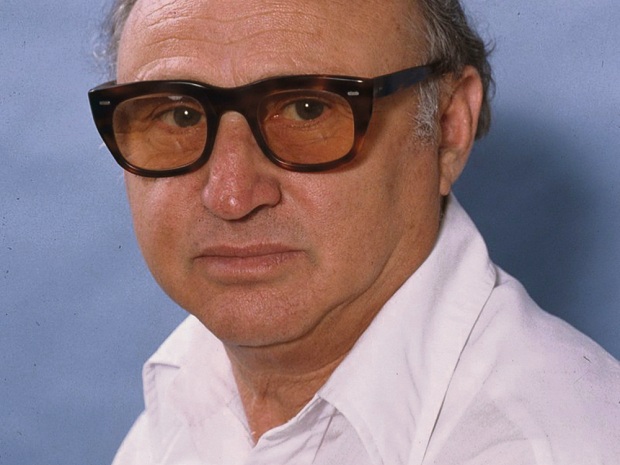

Irrfahrt der „St. Louis“ – Kapitän Gustav Schröder rettete über 900 Juden das Leben

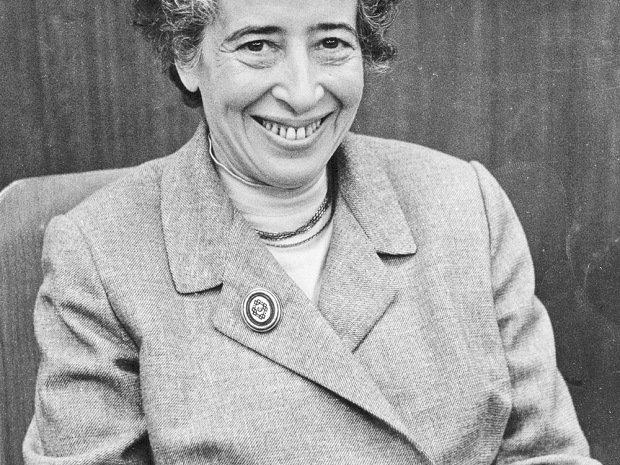

Kapitän Gustav Schröder© WIKIPEDIA

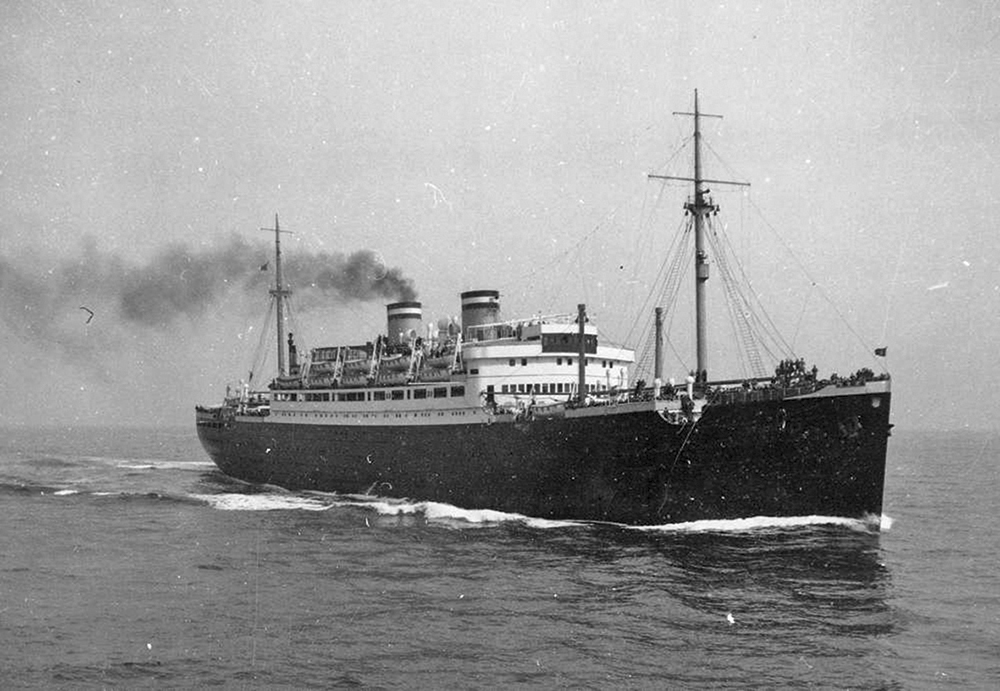

936 jüdische Passagiere gingen am 13. Mai 1939 in Hamburg an Bord der „St. Louis“ - im Gepäck die Hoffnung auf ein sicheres Leben außerhalb der Reichweite der Nazi-Schergen. Ziel war Kuba, wofür die jüdischen Emigranten Urlaubsvisa gekauft hatten, um nach dieser Zwischenstation die Einreise in die USA beantragen zu können. Doch die judenfeindliche Nazi-Propaganda reichte bis nach Havanna, wo die Einreisebestimmungen kurzerhand geändert wurden und das Schiff somit nicht anlegen durfte. Nachdem auch die USA und Kanada sich geweigert hatten, die verzweifelten Menschen aufzunehmen, setzte der standhafte Kapitän Gustav Schröder alles daran, dass seine Passagiere nicht wieder nach Deutschland zurückkehren mussten, wo sie der sichere Tod in den Konzentrationslagern erwartet hätte. Im Jahr 1993 wurde er von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem posthum als Gerechter unter den Völkern geehrt.

Gustav Schröder wurde am 27. September 1885 in Hadersleben, einer Hafenstadt in Nordschleswig, geboren. Diese Region nahe der Grenze zu Dänemark gehörte damals zu Preußen und ist heute dänisches Staatsgebiet.

Gustav war der älteste Sohn unter neun Kindern in der alten deutsch-dänischen Familie des Gymnasiallehrers Nis Ankjär Schröder, dessen Vorfahren Gutsbesitzer waren. Den jungen Mann zog es von Kindheit an "in die Ferne des Meeres". Trotz seiner bescheidenen körperlichen Verfassung - dünner Körperbau und kleine Statur - träumte er vom Segeln. Aus diesem Grund brach Gustav 1902 das deutsche Gymnasium ab und verließ mit Erlaubnis seines Vaters im Alter von 17 Jahren seine Heimat, um auf dem Segelschulschiff Großherzogin Elisabeth in Hamburg anzuheuern. Nach dem Erwerb des Seemannspatents wurde er als Matrose auf dem Schnelldampfer Deutschland angenommen und unternahm anschließend mehrere Weltreisen, wobei er für Reedereien in Hongkong arbeitete.

1921 erhielt Gustav eine Anstellung bei der deutschen Reederei HAPAG. Im August 1936, nach 24 Dienstjahren, erreichte Schröder den Rang eines Kapitäns und übernahm das Kommando über das 700-Passagier-Schiff Ozeana. Schröders Traum wurde wahr: Nachdem er Kapitän geworden war, reiste er Tausende von Seemeilen durch Stürme und Wirbelstürme und besuchte verschiedene Länder und Kontinente.

1939 betraute die HAPAG Kapitän Schröder mit dem Luxuskreuzfahrtschiff "St. Louis". Was er an Bord dieses Schiffes erlebte, hat ihn nach den Erinnerungen des Kapitäns stärker geprägt als "jeder Taifun in der Südsee".

Für viele Juden kamen die Visa zu spät

Nach der Reichspogromnacht im November 1938 wurde den meisten Juden in Deutschland klar, dass es an der Zeit war, das Land zu verlassen. Aufgrund der verschärften Auswanderungspolitik wurde es jedoch äußerst schwierig, das Land zu verlassen. Ab 1939 waren nicht nur Visa erforderlich, um das Land zu verlassen, sondern auch eine Menge Geld. Da viele Länder, insbesondere die Vereinigten Staaten, Einwanderungskontingente hatten, war es unmöglich, dort schnell ein Einreisevisum zu erhalten. Juden galten in Nazi-Deutschland nicht mehr als Menschen, so dass das mehrmonatige Warten auf eine Ausreiseerlaubnis für sie dem Tod gleichkam. Für viele Juden kamen die Visa zu spät. Das Linienschiff "St. Louis", das nach Kuba fuhr, war eine der letzten Möglichkeiten, das Land zu verlassen und ihr Leben zu retten. In Kuba angekommen, warteten die jüdischen Passagiere in Sicherheit auf die Erlaubnis zur Einreise in die Vereinigten Staaten.

Am Samstag, den 13. Mai 1939, verließ die "St. Louis" den Hamburger Hafen in Richtung Havanna. Die 937 Passagiere gingen an Bord, überwältigt von Hoffnungen, Ängsten und Befürchtungen. Unter ihnen waren auch Familien mit Kindern. Langsam entfernte sich das Schiff von der Anlegestelle. Über den vom Nazi-Regime als "Ausgestoßene" bezeichneten Passagieren flattert ein riesiges rotes Banner im Wind. Darauf schlängelte sich ein schwarzes Nazi-Hakenkreuz in einem weißen Kreis. Die lang ersehnte Reise in die Freiheit und Sicherheit hatte begonnen.

Der Preis für ein Ticket in der ersten Klasse des Schiffes "St. Louis" betrug 800 Reichsmark und 600 Reichsmark in der Touristenklasse. Die meisten Juden verfügten nicht über dieses Geld. Einige ließen sich Geld von Verwandten aus dem Ausland schicken, während andere Familien ihre Mittel zusammenlegen mussten, um zumindest ein Familienmitglied in die Freiheit zu schicken. Dennoch waren alle Tickets ausverkauft. Jeder Passagier konnte über einen kleinen Geldbetrag verfügen, den er auf See ausgeben konnte. Man rechnete damit, dass die Passagiere praktisch mittellos zurückbleiben würden, sobald das Schiff die Küste Kubas erreichte.

Kapitän Schröder wusste genau, dass die meisten seiner Passagiere jüdische Flüchtlinge waren. Als Mitglied der NSDAP wusste er sehr wohl, dass die Nazigesetze von den deutschen Bürgern Judenhass verlangten. Er hatte drei Monate zuvor das Kommando über die St. Louis übernommen und das Schiff zusammen mit einer 230-köpfigen Besatzung geerbt, von der einige Gestapo-Agenten waren.

Vorfreude auf die Rettung

Vor dem Einschiffen gab Kapitän Schröder seiner Mannschaft klare Anweisungen: Alle Passagiere sollten höflich behandelt werden, um eine möglichst angenehme Atmosphäre für die Menschen zu schaffen, die Pogrome und Verfolgung überlebt hatten. Schließlich unterschieden sich die jüdischen Passagiere nicht von allen anderen Ticketinhabern auf einer Transatlantiküberfahrt.

Als die ersten Passagiere an Bord gingen, boten die Besatzungsmitglieder ihnen freundlicherweise an, ihnen beim Tragen ihres Gepäcks in ihre Kabinen zu helfen. Für die Juden war dies ein unerwarteter Akt der Freundlichkeit nach den ständigen Demütigungen, die sie erlitten hatten.

"Als wir auf dem Schiff waren", erzählte Gisela Knepel, "fühlte ich mich zum ersten Mal erleichtert. Wir hatten noch nie in einem solchen Luxus gelebt. Es herrschte eine festliche Atmosphäre, wir hatten Spaß. Das Essen war wunderbar, wir wurden von Kellnern bedient. Der Kapitän des Schiffes tat sein Bestes, um die Reise angenehm zu gestalten. Die Passagiere konnten in einem speziell eingerichteten Salon Sabbatgottesdienste abhalten. Die Frauen zündeten Kerzen an, und am Freitagabend herrschte dort eine religiöse Atmosphäre. Der Kapitän erlaubte sogar, dass das Porträt Hitlers für diese Zeit von der Wand entfernt wurde..."

Beim Verlassen der Küsten Nazideutschlands weinten viele Flüchtlinge nicht nur wegen des harten Abschieds von geliebten Menschen, sondern auch wegen der Vorfreude auf die Rettung ihres Lebens. "Jetzt sind wir endlich in Sicherheit!" - sagten die Eltern ihren Kindern.

Herbert Karliner erinnert sich an den Moment der Abreise: "Das Orchester spielte den beliebten Schlager "Muss i denn, muss i denn zum Städtele naus". Während sich die weinenden Eltern von ihren Familien verabschiedeten, spielten die Kinder an Deck Verstecken." Auf Fotos, die an Bord des Schiffes aufgenommen wurden, wirken die Passagiere fröhlich. Sie unterdrückten die Angst vor dem Unbekannten und die Sorge um die in Deutschland zurückgebliebenen Angehörigen und taten so, als seien sie im Urlaub.

Böswillige Diffamierung

Bevor die jüdischen Flüchtlinge aus dem Land entlassen wurden, schmiedete Propagandaminister Joseph Goebbels einen Plan, um die Reise der St. Louis für Propagandazwecke der Nazis zu nutzen. Dem Plan zufolge wurden 14 Agenten nach Kuba geschickt, um Gerüchte über die Flüchtlingspassagiere zu verbreiten. Das Gerücht lautete, dass das Schiff gar keine Zivilisten an Bord hatte, sondern gefährliche Kriminelle und Diebe. Sie würden mit gestohlenen Millionen aus dem Land fliehen. Indem sie Asyl beantragen, wollen sie den Kubanern die Arbeitsplätze wegnehmen.

Kuba glaubte dies bereitwillig. Die Wirtschaft des Landes war in eine schwierige Phase geraten, und es gab kaum noch Arbeitsplätze. Kuba hatte sich, wie die USA, noch nicht von der Großen Depression erholt. In Havanna gab es zu dieser Zeit eine von der Nazipartei organisierte antisemitische Demonstration mit 40.000 Teilnehmern und spontane Kundgebungen gegen die Ankunft der jüdischen Passagiere der St. Louis.

Am 23. Mai, vier Tage vor der Ankunft des Schiffes in Havanna, erhielt Kapitän Schröder ein Telegramm von der kubanischen Reederei, in dem er gewarnt wurde, dass seine Passagiere möglicherweise nicht in Kuba von Bord gehen dürften: Die Einreisevisa, für die man so hart gearbeitet hatte, seien ungültig.

Und das war der Fall. Im Mai 1939 stellte die kubanische Einwanderungsbehörde mehr als 900 Visa für Deutschland aus. Dabei handelte es sich eigentlich um Touristenvisa, die unter dem Deckmantel von Einwanderungsvisa verkauft wurden und eine Aufenthaltsgenehmigung gewährten. Sie entpuppten sich als finanzieller Betrug von Manuel Benitez, dem Leiter der kubanischen Einwanderungsbehörde, der ein Schlupfloch im mangelhaften Einwanderungsgesetz fand und eine halbe Million Dollar kassierte. Im Mai 1939 hob der kubanische Präsident Federico Laredo Brú, der von dem Betrug erfuhr, die Visa auf und unterzeichnete ein neues Einwanderungsgesetz. Das Schlimme daran war, dass keiner der Passagiere auf der St. Louis wusste, dass sie kein Einwanderungsvisum, sondern ein abgelaufenes Stück Papier mit sich führten. Auch Kapitän Schröder wusste es nicht. Laut dem erhaltenen Telegramm sollte das Schiff "St. Louis" sich nicht dem Pier in Havanna nähern.

Kuba bleibt unnachgiebig

Am frühen Morgen des 27. Mai spielte das Orchester "Joy of Life" auf der Mole von Havanna. Die Boote mit Familienangehörigen und Freunden aus den Vereinigten Staaten, die nach Kuba gereist waren, um das Schiff aus Hamburg abzuholen, kamen in Scharen an. Als die Passagiere das lang ersehnte Ufer und die sich nähernden Boote sahen, begannen sie, ihr Gepäck und ihre Kinder achtlos aus ihren Kabinen zu holen. Bewaffnete kubanische Polizisten drängten sie eilig zurück und besetzten die Gangway.

Die Stimme des Kapitäns war über den Rundspruch des Schiffes zu hören. Er rief zur Ruhe auf und teilte den Passagieren mit, dass die kubanischen Behörden ihnen vorübergehend verboten hätten, an Land zu gehen. Es handele sich nur um ein Missverständnis, das so schnell wie möglich aufgeklärt werde.

Der Kapitän sah die drohende Gefahr voraus und rief die angesehensten Passagiere - Anwälte, Ärzte, Universitätsprofessoren - zusammen, um ein Passagierkomitee zu gründen, das gemeinsam mit ihm Maßnahmen ergreifen sollte, um die Passagiere des Schiffes an Land zu bringen. Das fünfköpfige Passagierkomitee verhandelte die ganze Woche über mit dem Auswanderungsbüro in Hamburg, das den Passagieren der "St. Louis" Visa ausgestellt hatte, mit der Direktion der Reederei HAPAG und mit den Anwälten der internationalen jüdischen Organisation "Joint".

Der Kapitän schickte ein dringendes Telegramm an den Präsidenten von Kuba. Er wandte sich auch an die deutsche Botschaft in Havanna. Die Antwort von dort kommt sofort: "Herr Kapitän! Es geht nur um die Juden. Bringen Sie sie zurück nach Hamburg und übergeben Sie sie den zuständigen Personen, die über ihr Schicksal entscheiden werden." Kapitän Schröder schickte Dutzende von Telegrammen an alle möglichen Stellen, bettelte, klagte, flehte - vergeblich.

Die Passagiere fürchteten sich vor einer möglichen Rückkehr nach Hitlerdeutschland. Erst fünf Tage später, nach langen Verhandlungen, durften 29 Passagiere aus "humanitären Gründen" von Bord gehen: 22 deutsche Juden, deren Visa als gültig anerkannt wurden, vier Passagiere mit spanischem und zwei mit kubanischem Pass sowie ein Passagier, der einen Selbstmordversuch unternommen hatte. Es handelte sich um Max Löw, einen ehemals erfolgreichen Rechtsanwalt. Im Alter von 14 Jahren hatte er im Ersten Weltkrieg gekämpft. Nachdem er zuvor in einem Konzentrationslager der Nazis gewesen war, fühlte sich Löw ständig von Gestapo-Agenten beobachtet. In Havanna versagten ihm die Nerven: Löw schlitzte sich die Pulsadern auf und stürzte sich ins Wasser. Einer der Matrosen rettete ihn - direkt vom Schiff wurde Löw ins Krankenhaus gebracht. So wurde Max Löw der erste Flüchtling, der kubanischen Boden erreichte. Seine Frau und seine Kinder durften das Schiff nicht verlassen. Später konnte er zu seiner Familie zurückkehren, die zu diesem Zeitpunkt in Frankreich lebte.

Kuba lehnte endgültig ab, und am nächsten Tag erhielt Kapitän Schröder aus Hamburg den Befehl zur Rückkehr. Die Passagiere waren verzweifelt. Viele von ihnen waren am Rande des Selbstmords.

Vier Tage lang lag das Schiff auf der Reede. Während dieser Zeit gab es intensive Verhandlungen zwischen der kubanischen Regierung, Vertretern der HAPAG und dem American Joint. Die kubanischen Behörden verlangten eine exorbitante Summe von etwa einer halben Million Dollar dafür, dass die Passagiere der "St. Louis" von Bord gehen durften. Diese Summe war sowohl für den Joint als auch für die HAPAG unerschwinglich.

Auch die USA und Kanada verweigern die Hilfe

Am 2. Juni 1939 beschloss der Kapitän, Kurs auf die Küste Floridas zu nehmen, in der Hoffnung, dass die Flüchtlinge dort von den Amerikanern aufgenommen werden würden. Und dann richtete das Passagierkomitee ein Telegramm an US-Präsident Roosevelt. Darin bittet es im Namen von 908 Passagieren des Schiffes um Rettung und Schutz.

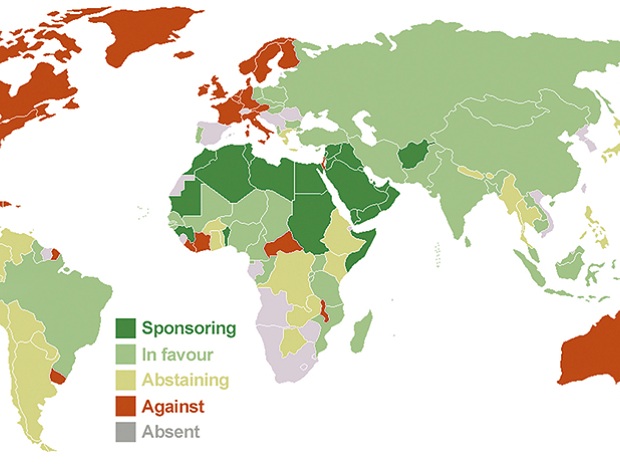

Amerika lehnte ab. Präsident Roosevelt antwortete nicht persönlich, aber ein Sprecher des Außenministeriums informierte die Passagiere per Telegramm, dass sie "erst auf der Warteliste stehen und sich für ein Einwanderungsvisum qualifizieren müssen, bevor sie in die Vereinigten Staaten einreisen dürfen".

Schiff "St. Louis"© WIKIOEDIA

Präsident Roosevelt führte ein strenges Quotensystem ein, um die Einwanderung zu begrenzen. Nur 25.957 Deutsche durften pro Jahr in die Vereinigten Staaten einreisen; für Juden gab es keine Ausnahme. Diese Quote war bereits ausgeschöpft, und die Warteliste für die Aufnahme dauerte mehrere Jahre. Die amerikanische Öffentlichkeit unterstützte die Zulassungsbeschränkungen für Einwanderer. Dem Magazin Fortune zufolge sprachen sich 83 % der Amerikaner gegen eine Lockerung dieser Beschränkungen aus. Einige Passagiere baten in einem persönlichen Telegramm an den Präsidenten und das US-Außenministerium um eine Ausnahme von der Einwanderungspolitik, damit sie in Miami von Bord gehen konnten.

Kapitän Schroeder kreiste vor der Küste Floridas, in der Hoffnung, vor der US-Küste auf Grund gehen und die Flüchtlinge evakuieren zu können. Doch ein Schiff und ein Flugzeug der US-Küstenwache folgten der St. Louis, um sie daran zu hindern, sich dem Hafen zu nähern.

Kanada könnte die Rettung für die jüdischen Flüchtlinge gewesen sein. Nachdem Premierminister William Lyon Mackenzie King einen Asylantrag der Passagiere der "St. Louis" erhalten hatte, wandte er sich an den Direktor der Einwanderungsbehörde, Frederick Blair, der für seine ablehnende Haltung gegenüber jüdischer Einwanderung bekannt war. Dieser überredete den Premierminister, nicht zu intervenieren.

Wohin jetzt? Zurück nach Nazideutschland?! Die Passagiere sagten dem Kapitän: "Wir fürchten das Konzentrationslager mehr als den Tod". Die Besatzungsmitglieder - Gestapo-Agenten - verhöhnten die Passagiere und sagten ihnen, was sie in Deutschland erwarten würde. Otto Schiendieck versuchte, ein Telegramm an seine Vorgesetzten bei der SS zu schicken, in dem er sie aufforderte, den Kapitän des Schiffes zur Rückkehr in seine Heimat zu zwingen.

Die ersehnte Rettung

Unter diesen Umständen hatte der Kapitän einen zwingenden Aktionsplan: Er traf sich mit drei vertrauenswürdigen Besatzungsmitgliedern und kündigte an, dass er die "St. Louis" entweder in der Nähe der englischen Küste versenken und in Brand setzen oder auf Grund laufen lassen würde, falls keine Hilfsangebote aus anderen Ländern kämen. In einem solchen Notfall, so vermutete er, würden die britischen Behörden gezwungen sein, die Passagiere der "St. Louis" als Überlebende des Schiffbruchs zu retten und unterzubringen.

Glücklicherweise gelang es der "Joint" zur gleichen Zeit, nach langen Verhandlungen mit den Behörden einiger europäischer Länder, Vorkehrungen für die Aufnahme von Flüchtlingen zu treffen. Am 17. Juni 1939, nach vierwöchiger Irrfahrt, konnten die Passagiere die St. Louis endlich verlassen. Sie gingen in Antwerpen von Bord und reisten in die Länder weiter, die sich bereit erklärten, sie aufzunehmen. 288 Flüchtlinge wurden von Großbritannien aufgenommen, wo alle bis auf einen (der bei der Bombardierung Londons ums Leben kam) den Holocaust überlebten. Ein Jahr später besetzten die Deutschen Frankreich, Belgien und die Niederlande, und die Flüchtlinge von der St. Louis teilten leider das Schicksal der dortigen Juden. Von den 908 Passagieren des Schiffes kamen mindestens 254 in Konzentrationslagern in der Todeszelle um.

Am 21. Juni 1939 kehrte das Schiff ohne Passagiere nach Hamburg zurück, wo es fünf Jahre lang vor Anker lag. Im August 1944 wurde es bei alliierten Bombenangriffen schwer beschädigt. Bis 1946 wurde es in Hamburg als schwimmendes Hotel genutzt. Im Jahr 2012 entschuldigte sich das US-Außenministerium bei den Passagieren der St. Louis. Die meisten von ihnen durften später in die USA einreisen. Im Mai 2018 entschuldigte sich auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau.

Für den Kapitän und sein Schiff war diese Reise die letzte. Am 1. Januar 1940 landete Gustav Schröder in Hamburg, wo er bis zu seinem Tod blieb. Er durfte nicht zur See fahren und arbeitete bis zum Ende des Krieges an der Deutschen Seewarte. Als ehemaliges Mitglied der NSDAP musste er harte Zeiten durchstehen. Dank der Bemühungen einiger überlebender Flüchtlingspassagiere wurde Schröder von der Entnazifizierung ausgenommen. Viele von ihnen schickten ihm ständig Geschenke und kümmerten sich um ihn.

Es ist kaum zu glauben, dass Gustav Schröder Mitglied der NSDAP war, denn seine Lebensprinzipien basierten auf Menschlichkeit und Humanität, was in Nazideutschland fremd war. Allerdings könnte Schröder pragmatische Gründe für den Beitritt zur NSDAP gehabt haben: Zum einen hätte ihm das Hitler-Regime sonst die Kapitänslizenz entzogen, zum anderen hatte er einen behinderten Sohn, der von der Euthanasie bedroht war.

Es sei angemerkt, dass Gustav Schröder ein wunderbarer Vater war. Sein Sohn Rolf musste wochenlang in Kliniken verbringen, weil er an einer Geisteskrankheit litt. Sein Vater schickte ihm Postkarten aus der ganzen Welt, die er liebevoll mit "Dein Kapitän" unterschrieb, und schenkte ihm kleine Modelle der Ozeandampfer, auf denen er fuhr.

Gustav Schröder starb am 10. Januar 1959 im Alter von 73 Jahren. Im Jahr 1993 wurde er von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem posthum als Gerechter unter den Völkern geehrt.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung