Die Tänzerin und die Schriftstellerin – Zwei Jüdinnen in den Goldenen Zwanzigern

Grete Ring und Alfred Fchtheim, um 1925/1926, Privatbesitz

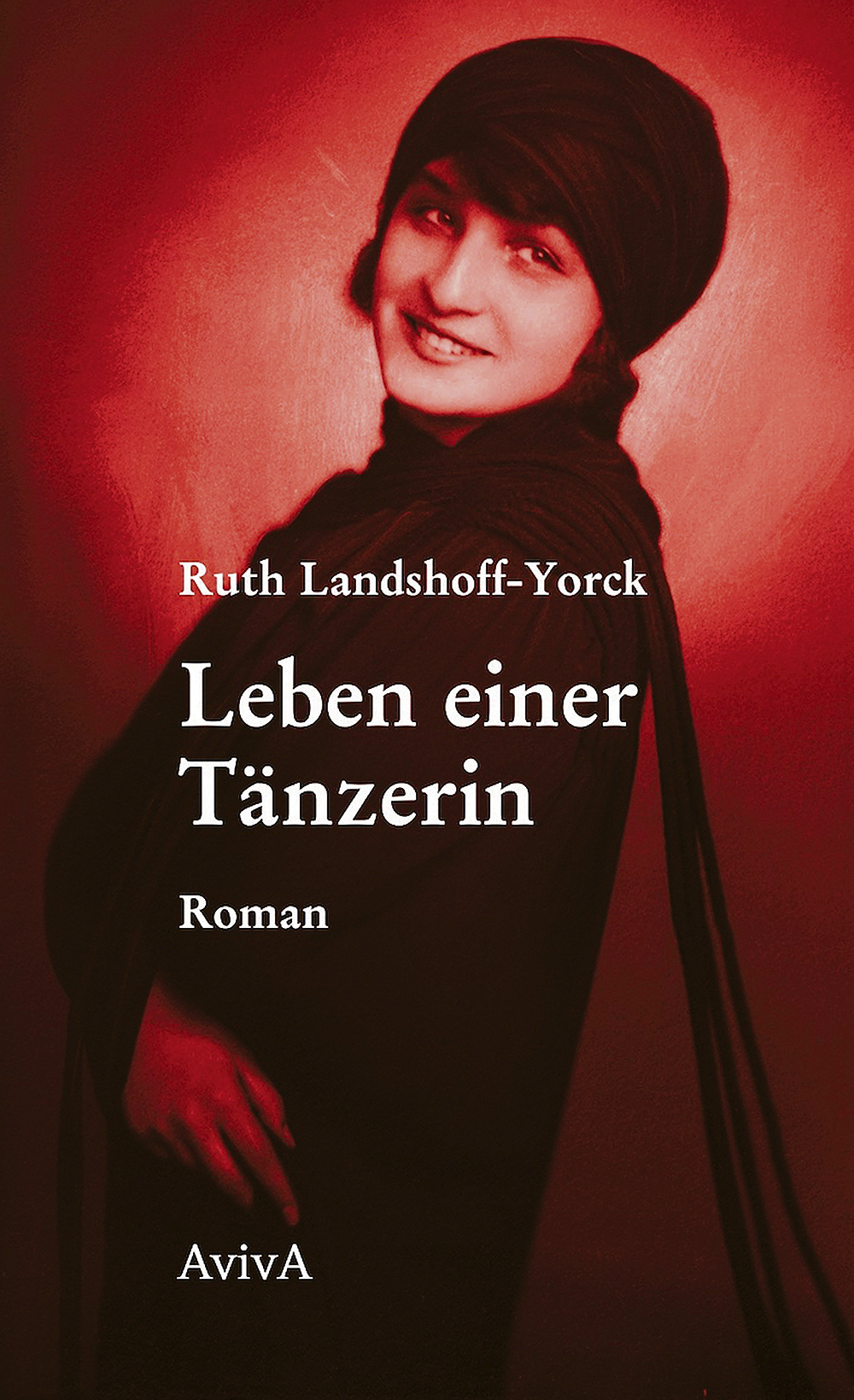

In den 1920er Jahren waren die Jüdinnen Ruth Landshoff-Yorck und Lena Amsel am Puls der Zeit. Zwei Frauen, die schnelle Autos liebten, sich über Konventionen hinwegsetzten und sich als Künstlerinnen Ausdruck verschafften. Die Schriftstellerin Ruth Landhoff-York setzte der Tänzerin Lena Amsel mit dem Buch „Leben einer Tänzerin“ ein Denkmal, das aber 1933 nicht ins Weltbild der Nationalsozialisten passte und deshalb nicht gedruckt wurde. 2023 erschien nun die überarbeitete Neuausgabe im AvivA-Verlag.

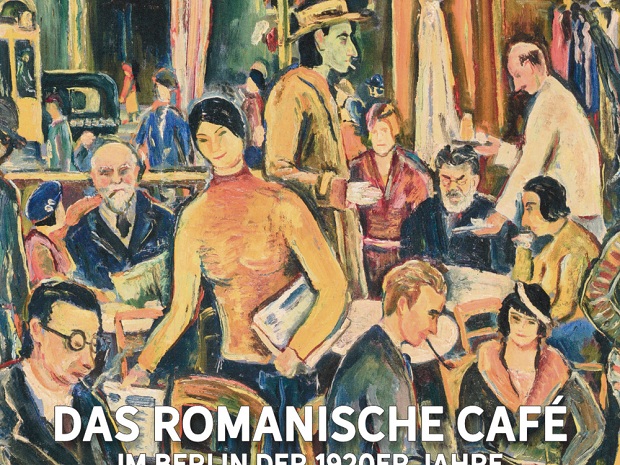

Partys, schnelle Autos, ein selbstbestimmtes Leben und Berühmtsein. In den 1920er Jahren gelang dies der Tänzerin Lena Amsel und der Schriftstellerin Ruth Landshoff-Yorck. Zu dem glamourösen Lebensstil der „Neuen Frauen“ gehörten auch zahlreiche Liebschaften und Aufenthalte in den Metropolen Europas: Berlin, Wien, Paris. Ihre Lebenswege und Wesen atmeten die neue Zeit. Ruth Landshoff-Yorcks Roman über Lena Amsel „Leben einer Tänzerin“ bildet vordergründig eine Verbindung zwischen beiden Frauen. Erkundet man die Hintergründe zu dem Buch und den Personen, öffnet sich ein Fenster zu einer Welt, die den Mythos der Goldenen Zwanziger sichtbar macht.

Lena Amsel

Die Tänzerin wurde 1898 in Lodz in eine jüdische Familie geboren. Der Erste Weltkrieg ließ sie 1914 mit Mutter und Schwester nach Dresden ziehen. Lena Amsel hatte sich in den Kopf gesetzt, Tänzerin zu werden. Dazu ging sie ein Jahr später nach Berlin und kreuzte im Café des Westens auf, wo die Berliner Bohème sich eingerichtet hatte und sie Kontakte knüpfte. Schließlich tanzte sie im Wintergarten und wirkte als Schauspielerin in Filmen mit. Dass dem Beruf der Tänzerin oftmals eine entsprechende Ausbildung vorausgeht und der Aspirantin Talent beschieden sein sollte, scherte sie wenig. Zumal mit dem Aufkommen des Ausdruckstanzes der Begriff ‚Tanz’ sehr dehnbar war. Dennoch gelang es ihr, im Ballettensemble von Eric Charell aufzutreten. Sie hatte sogar eine Rolle in Joe Mays Stummfilm „Tragödie der Liebe“ (1923), in dem auch Emil Jannings und Marlene Dietrich zu sehen waren.

Lena Amsels tänzerischen Unternehmungen waren gepaart mit einer kräftigen Portion Persönlichkeit, mit der es ihr nicht nur gelang, anderen davon zu überzeugen, dass sie Tänzerin war, sondern sie auch beliebt machte, was sicher zu ihrem Ruhm beitrug. Der Kritiker Stefan Grossmann beschrieb sie 1929 in seinem Nachruf als ‚ausgelassene Seele’, die keck, drollig und verwegen war. Ihr Spaß am schnellen Autofahren trotz mangelnder Kompetenz am Steuer wurde ihr bei Paris zum Verhängnis.

Ruth Landshoff

Die Schriftstellerin kam 1904 in Berlin-Schöneberg zur Welt. Ihre jüdische Familie gehörte dem etablierten Bürgertum an und besaß zahlreiche Verbindungen. Wichtig war ihr Onkel, der Verleger Samuel Fischer. So bewegte sie sich schon früh in den Kreisen der intellektuellen künstlerischen Elite und genoss ein unbeschwertes Leben. Auch sie sah sich im Rampenlicht und wollte Schauspielerin werden. Sie spielte in Max Reinhardts Ensemble, konnte eine Rolle in Murnaus Film „Nosferatu, eine Symphonie des Grauens“ (1922) für sich verbuchen und spielte 1927 in Wien gemeinsam mit Marlene Dietrich in Carl Sternheims Stück „Die Schule von Uznach oder Neue Sachlichkeit“. Auch Ruth Landshoff, wie sie damals noch hieß, fiel mehr durch ihren Lebensstil als durch ihre künstlerischen Leistungen auf: sie spielte mit ihrem androgynen Aussehen, so dass sie auf einer Dinnerparty, bei der nur Männer geladen waren, als Jüngling durchging. Sie liebte Männer wie Frauen, fuhr Motorrad und liebte Luxusautos. Natürlich war sie auch viel in Europa unterwegs.

Ihre schriftstellerische Karriere setzte 1927 ein, als – nach ihrer eigenen Aussage – Kurt Korff vom Ullstein-Verlag einen Artikel bei ihr in Auftrag gab, ohne dass sie vorher auch nur etwas derartiges geschrieben, geschweige denn veröffentlicht hatte. Aber ihre Texte fügten sich gut in den Kanon der Ullstein Blätter, vor allem in „Die Dame“ und „Tempo“, die sich an ein breites Publikum wandten. Sie schrieb aus ihrer Lebenswelt, dem Kreis der privilegierten jungen Menschen, denen die Welt offen stand und aus der Sicht der Frau. Sie war am Puls der Zeit. Wie bei Lena Amsel, ist zu meinen, dass Ruth Landshoffs außergewöhnliche Persönlichkeit zu ihrem Ruhm beigetragen hatte.

(In gewisser Weise erinnern sie damit an Irmgard Keuns Romanfigur Doris in „Das kunstseidene Mädchen“. Darin wünscht sich Doris ein „Glanz“ zu sein und lediglich aufgrund ihrer liebreizenden Persönlichkeit ein angenehmes Leben zu genießen.)

1930 verfasste Landshoff ihren ersten Roman „Die Vielen und die Eine“. Darin geht es um eine Berliner Reporterin, die aus Amerika berichten soll. Auf dem Weg dorthin macht sie Halt in Paris, wo man ihr eine besondere Frau vorstellt: „Das ist Lena, die polnische Tänzerin, die siebenmal verheiratet war in sieben Jahren.“

Guter Romanstoff

Bereits ein Jahr später war es der Wiener Boulevardzeitung „Die Stunde“ eine Nachricht wert, dass Ruth Landshoff an einem Roman über Lena Amsel arbeitete. Was veranlasste Landshoff dazu? War es das abenteuerliche Leben der Amsel, der einen guten Romanstoff hergab? War es ein Romanstoff, aus dem sich leicht Kapital schlagen ließe, da Amsel so bekannt war? Es ist unklar. Landshoff hat nicht viel von Amsel gehalten, wie aus einem unveröffentlichten autobiographischen Manuskript hervorgeht: „Ich ging in einen Nachtclub und sah sie tanzen. Das war sehr komisch. Sie konnte kein bisschen tanzen. In einem gelben Gewand gekleidet, machte sie Schritte, die sie als verführerische Frau darstellen sollten, und zum Ende hin kamen zwei große Neger auf die Bühne, nahmen sie in ihre riesigen Hände und trugen sie davon, während sie mit ihren Füßen wackelte.“

In Landshoff Roman kommt Lena Amsel, halb getarnt unter dem Namen Lena Vogel, als recht unsympathisch daher. Erzählt wird auch nicht von ihrer Bühnenarbeit, sondern von ihren zahlreichen Liebschaften, die sie mal hierhin und mal dorthin ziehen ließen. Darunter Hochzeiten und Scheidungen mit einem Baron, einem Grafen, einem Schauspieler, einem Husarenrittmeister und einem Geschäftsmann. Mal ist sie in Wien, dann in Berlin, später auf dem Land in Österreich, dann in London und zuletzt in Paris, wo sie sich vor allem mit jungen Malern und Bildhauern umgibt und selbst zu malen beginnt.

Mit Liebschaften und Liaisons jeglicher Couleur kannte Landshoff sich schließlich aus – auch sie hat übrigens einen Grafen geheiratet, David Yorck von Wartenburg. Als ebenfalls emanzipierte Frau war Landshoff gewisser Weise mit Amsels Lebenswelt vertraut. Zudem gab es Schnittmengen im Showbusiness und den darin agierenden Personen. Allen voran der gut vernetzte Schriftsteller Karl Gustav Vollmoeller, der am Drehbuch „Der Blaue Engel” beteiligt war. Landshoff lernte ihn 1924 kennen und war bis 1930 mit ihm zusammen, sie wurde sogar seine Nachlassverwalterin. Er war 26 Jahre älter als sie und hat sie sehr geprägt, aber nicht nur sie. Vor ihr, von 1917 bis 1924, war er mit Unterbrechungen mit Lena Amsel zusammen und trieb ihre Karriere entscheidend voran. Bis zu ihrem Tod 1929 blieben sie in enger Verbindung. In Landshoffs Roman tritt er als der Dichter auf, dem Lena auch nach ihrem Tod erscheint. Eine unglaubliche Vertrautheit zwischen beiden wird in der letzten Szene deutlich – eine Vertrautheit, die sich auch leicht auf Landshoff und ihn übertragen lässt.

Frauentyp passte nicht ins Weltbild der Nazis

Landshoffs Roman wurde 1933 fertig, da war sie inzwischen in Paris. Gedruckt wurde er jedoch nicht mehr. Der Typ der neuen Frau passte nicht ins Weltbild der Nationalsozialisten. Auch die kleine Szene mit dem orthodoxen Juden aus Lenas Heimatstadt war damals riskant. Der AvivA-Verlag hat den Roman nun veröffentlicht und ein Nachwort von Walter Fähnders mit vielen Bildern setzen Personen und Werk in einen spannenden Kontext.

Landshoff emigrierte 1937 in die USA, wo sie sich in New York niederließ und 1966 starb. Bis dahin war sie weiterhin schriftstellerisch tätig und engagierte sich politisch gegen die Nationalsozialisten. 1944 veröffentlichte sie den Roman „Sixty to Go“. Darin geht es um jüdische Flüchtlinge, die über die Grenze von Frankreich nach Spanien geschmuggelt werden, um dort in die Freiheit zu gelangen. Der in Englisch verfasste Roman wurde 2014 ins Deutsche übersetzt und ebenfalls vom AvivA-Verlag herausgegeben. Dort erschienen auch unter dem Titel „Das Mädchen mit wenig PS“ ihre Feuilletontexte, die einen Einblick in ihre Welt der Zwanziger Jahre geben.

Am 7. Januar jährt sich Ruth Landshoff-Yorcks 120. Geburtstag – ein Anlass, sie zurück ins Licht zu holen.

Ruth Landshoff-Yorck „Leben einer Tänzerin“

160 S., AvivA-Verlag, 2023, 20 €

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung