Vor 80 Jahren wurde das Minsker Ghetto liquidiert – Erinnerungen eines 9-Jährigen

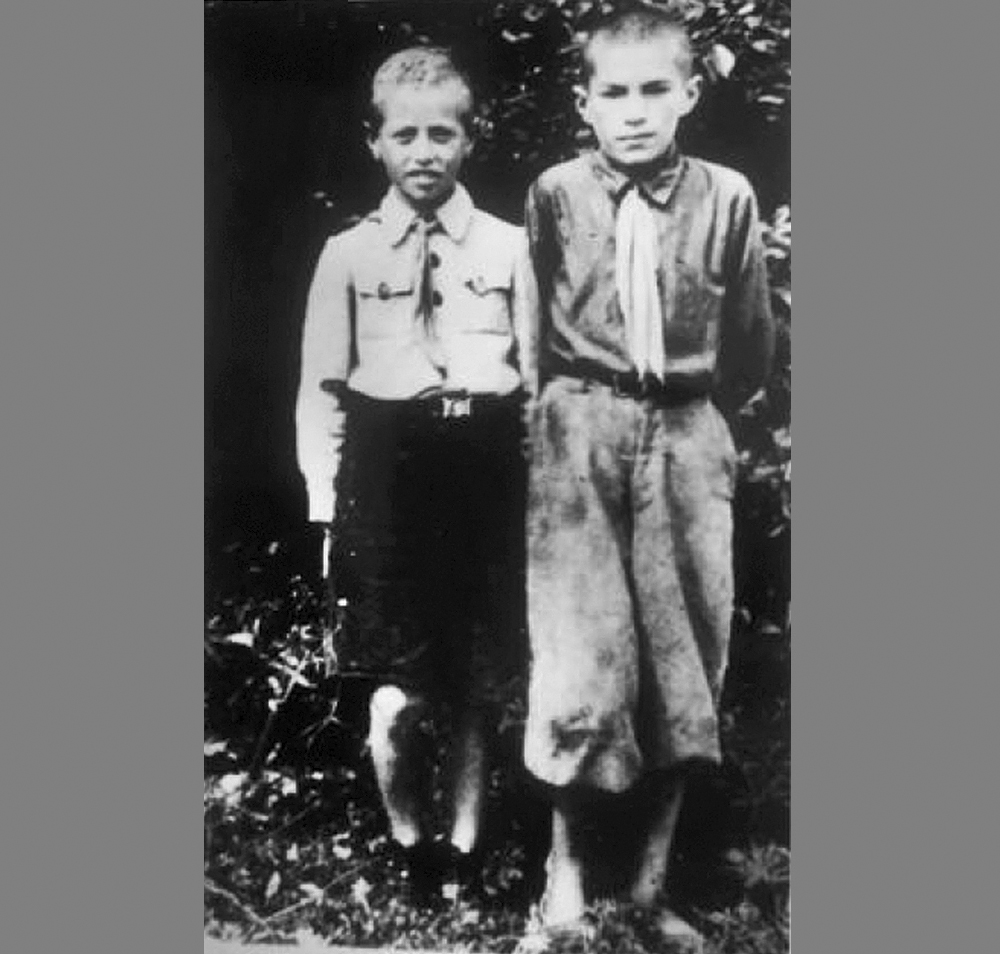

Boris Srebnik (rechts) im Jahr 1948. Foto aus persönlichem Archiv

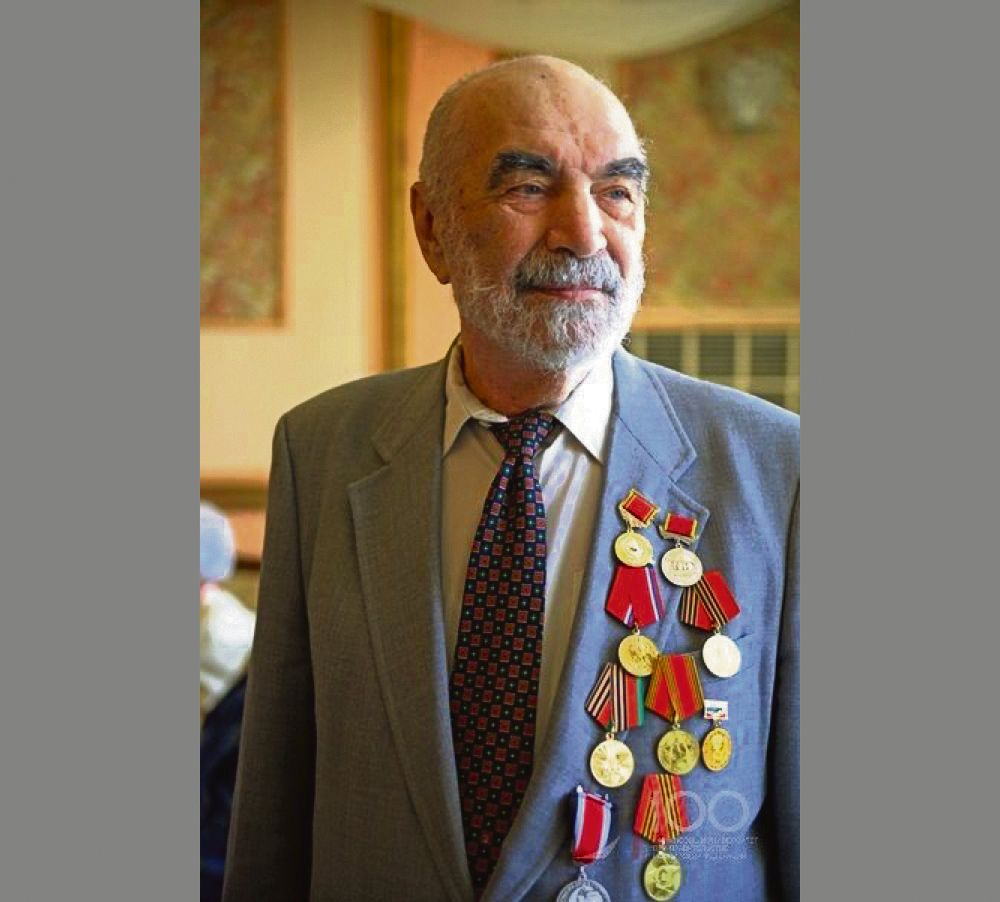

Im Zuge des sich zu Ungunsten Nazi-Deutschlands wendenden Krieges an der Ostfront wurde das Minsker Ghetto am 23. Oktober 1943 von den Nazis gewaltsam aufgelöst. Wer nicht im Ghetto ermordet wurde, wurde in das Vernichtungslager Sobibor deportiert. Boris Srebnik, ein minderjähriger Gefangener des Minsker Ghettos, entkam als 9-jähriger Junge und kämpfte bis Kriegsende in der 5. Abteilung der 2. Minsker Kutusow-Partisanenbrigade an der Seite der Roten Armee. Er verlor früh seine Eltern und entkam, wie durch ein Wunder, mehrmals dem Tod. Später wurde er einer der Gründer der Vereinigung ehemaliger Ghettohäftlinge. In einem Interview erzählt er über seinen Überlebenskampf und die unaussprechlichen Grausamkeiten der Nationalsozialisten. (JR)

– Boris Vladimirovich, wer waren Ihre Eltern? Was wissen Sie noch über Ihre Kindheit vor dem Krieg?

– Ich wurde in Minsk geboren, aber das genaue Datum weiß ich nicht mehr: Ich habe keine Dokumente mehr, auch keine Fotos von meinen Eltern, ich habe ihre Bilder nur noch in meiner Erinnerung. Als ich im Alter von 13 Jahren arbeiten ging, habe ich mein Geburtsdatum erfunden, und in meinem Pass steht der 29. Dezember 1934. Ich heiße Baruch, und mein Vater, der beim Radio arbeitete, wurde zu Hause Velvl genannt. Als ich noch sehr klein war, nahm mich mein Vater auf den Schoß, die Leute versammelten sich um mich und ich las ihnen die Zeitung vor. Dann, im Ghetto, vergaß ich alle meine Lese– und Schreibkenntnisse. Bis 1939 lebten wir mit meinem Großvater in einem alten Holzhaus, dann baute uns mein Vater ein eigenes Haus auf demselben Grundstück. Großvater, der Vater von fünf Töchtern und einem Sohn, war sehr fromm, hielt sich an die Tora, erzählte Geschichten und zündete sogar im Ghetto eine Kerze an, die er aus einer Kartoffel gemacht hatte: Er goss Öl in ein Loch und steckte einen Docht hinein. Ich war das einzige Kind in der Familie, und ich hatte keine Ahnung, wie alt meine Eltern waren.

Bereits in den 1990er Jahren lernte ich in Moskau eine Frau aus Minsk kennen, die Mutter des Theaterregisseurs Leonid Heifetz, mit der meine Mutter in ihrer Kindheit befreundet gewesen war. Wir kamen ins Gespräch, und von ihr erfuhr ich, dass meine Mutter 29 Jahre alt war, als sie starb, und mein Vater war etwas älter.

– Wie hat der Krieg für Sie begonnen?

– In den ersten Tagen des Krieges wurde Minsk bombardiert, mein Vater nahm uns mit zur Arbeit, wo wir Schutz suchten. Dann wurden alle Mitarbeiter des Radiosenders und ihre Familien auf Lastwagen verladen, um sie aus der Stadt zu bringen. Wir fuhren etwa 18-20 Kilometer vom Zentrum entfernt, aber in der Nähe der Straße sahen wir einen deutschen Fallschirmjäger. Bald wurden meine Mutter und ich abgesetzt, wir vergruben die Ersatzuniform meines Vaters in der Erde, er verabschiedete sich von uns und ging. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Meine Mutter und ich wanderten zurück nach Minsk. Als wir zurückkamen, hatten die Nazis die Stadt eingenommen.

– Wie sind Sie ins Ghetto gekommen?

– Bald gaben die Deutschen einen Befehl aus: "Alle Juden sollen sich in diesen und jenen Straßen versammeln". Und wir fuhren auf einem Karren mit einem Minimum an Habseligkeiten dorthin: mein Großvater, ich, meine Mutter, die beiden Schwestern meiner Mutter, meine Cousine Hannochka, die vor dem Krieg die erste Klasse abgeschlossen hatte, und meine Cousine Olja, die in der neunten Klasse war, mit ihrer Mutter, der Schwester meiner Mutter Lisa. Im Ghetto waren wir in einem Holzhaus in der Nähe des Friedhofs untergebracht, am Rande der Stadt. In dem Zimmer mit uns waren 18-20 andere Fremde und es gab nur ein Bett, so dass alle auf dem Boden "lebten".

Vor dem 7. November wurde uns klar, dass es ein Pogrom geben würde, denn die Wachen um das Ghetto wurden verstärkt. Es war mit Stacheldraht umzäunt, es war verboten, das Ghetto bei Todesstrafe zu verlassen. Am Morgen des 7. November, als es noch dämmerte, klopfte es ohrenbetäubend an die Tür, die Deutschen kamen mit Fackeln herein, trieben uns in den Hof der Bäckerei, stellten uns in einer Kolonne von mehreren Personen in einer Reihe auf und begannen, mit Gewehrkolben auf uns einzuschlagen, uns in einen Wagen zu schieben. Ich wollte unbedingt in diesen Wagen steigen, ich bat meine Mutter, aber sie zerrte mich immer wieder nach hinten in die Kolonne, und so ging es bis zum Abend. Als es dunkel wurde, hörten die Deutschen, die sich offensichtlich streng an die "Arbeitszeiten" hielten, auf, die Leute mitzunehmen. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei diesen Wägen um Gasautos, die zum ersten Mal im Minsker Ghetto eingesetzt wurden.

Es gab noch viele solcher Pogrome, Nacht– und Tagesangriffe. Ende November 1941 wurden alle Männer aus ihren Häusern geholt. Sie kamen auch zu uns. Mein Cousin Yasha war damals etwa 16 Jahre alt. Seine Verwandten legten ihn ins Bett, stellten Gläser und ein Thermometer neben ihn und sagten den Soldaten, er habe Typhus. Aber sie brachten ihn trotzdem weg, er kam nie wieder zurück.

An diesem Tag ging meine Mutter durch den Drahtzaun des Ghettos in das weißrussische Viertel, zu unseren Nachbarn. Mehrere Generationen unserer Familie lebten am Rande der Stadt, mein Großvater arbeitete dort als Kutscher, und in der Nähe wohnten Weißrussen, mit denen wir vor dem Krieg befreundet waren. Meine Mutter wollte sie bitten, dass mich jemand mitnimmt und mich zu meinen Verwandten ins Dorf schickt. So versuchte sie, mich zu retten... Sie ging weg und kam nie wieder zurück. Schon nach dem Krieg fand ich heraus, dass ein Polizist meine Mutter erkannte, als sie bei unseren Nachbarn vorbeischaute. Von hier aus ist es klar, was dann passiert ist.

– Was war das Beängstigendste für Sie als Kind im Ghetto?

– Es war sehr beängstigend, allein zu sein. Die Frage nach meinem Lebensunterhalt war sehr akut. Im Ghetto, in unserem Zimmer bei meiner Großmutter, lebte ein Junge namens Mike, der ein paar Jahre älter war als ich. Seine Mutter war Jüdin, sein Vater war Ukrainer, er ging regelmäßig in das weißrussische Viertel, um dort um Almosen zu betteln, und begann, mich mitzunehmen. Von November 1941 bis zum letzten Tag des Ghettos, bis zum 23. Oktober 1943, ging ich jeden Tag mit ihm. Wir kletterten unter dem Drahtzaun des Ghettos hindurch, um nicht erschossen zu werden, und streiften durch die Häuser auf der Suche nach Essensresten. Eines Tages sahen uns die einheimischen Jungen und riefen einen Polizisten: "Die Juden sind weg." Wir wurden angehalten, man zog uns die Hosen aus, aber zum Glück waren weder Mike noch ich beschnitten, und so wurden wir freigelassen.

An einem Sommertag, als ich das Ghetto verließ, berührte ich versehentlich einen baumelnden Draht, bekam einen Stromschlag und verlor das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, stand ein Polizist über mir, der den Draht durchgeschnitten hatte. Sofort kehrte ich aus der Vergessenheit in die Realität zurück und stürzte von ihm weg. Glücklicherweise verfolgte mich der Ghettowächter nicht und versuchte auch nicht, mich zu erschießen. Die Wunden dieses Vorfalls eiterten lange Zeit, verheilten nie und vernarbten meine Arme und meinen Bauch für immer.

Mike und ich hatten viele solcher Vorfälle während unserer „Ausflüge“. Im Winter durchsuchten wir Mülltonnen, sammelten Kartoffelschalen und kochten sie, und im Sommer kochten wir junge Kohlrüben. Wenn wir nichts auftreiben konnten, gingen wir auf den Markt, um zu stehlen. Die schlimmsten Erinnerungen an diese Zeit sind Hunger, Kälte und Pogrome. Wenn wir nach der Rückkehr ins Ghetto nach Hause gingen, kletterten wir manchmal hinten auf den Lastwagen, und versteckten uns hinter den Beinen der erschöpften Juden, die von der Arbeit abgeholt wurden. Wenn der Deutsche Mike und mich auf der Ladefläche des Lastwagens entdeckte, warf er uns wie Welpen aus dem Wagen.

– Wie haben Sie es geschafft, einen Pogrom nach dem anderen zu überleben?

– Auf unterschiedliche Weise. Mein Großvater entfernte zwei Dielen in unserem Zimmer und grub ein kleines Loch unter dem Boden, wo wir unsere Wintersachen versteckten, weil die Deutschen uns befahlen, sie herauszugeben. Später wurde dieses Loch vergrößert und im Hof wurde eine Grube unter dem Friedhof mit einem Eingang durch die Scheune gegraben, und in diesem Loch versteckten wir uns zusammen mit den Nachbarn. Während einer dieser "Sitzungen" unter der Erde weinte das kleine Kind von jemandem, die Leute begannen zu schimpfen, und das Baby wurde schnell zum Schweigen gebracht. Ich schließe nicht aus, dass es erdrosselt wurde.

Am Nachmittag des 2. März 1942 begann ein weiteres Pogrom. Ich, mein Großvater, die Schwester meiner Mutter, Tante Lisa, und unser Nachbar waren im Haus. Großvater versteckte uns drei unter dem Fußboden, warf Lumpen darauf, schob das Bett darüber und schloss sich selbst in einem Schrank ein. Bald hörte ich die Schritte der Soldaten. Sie fanden niemanden und wollten gerade gehen, aber mein asthmatischer Großvater hustete, sie holten ihn heraus und töteten ihn mit zwei Schüssen. So rettete er uns, aber er selbst starb. Wir lagen noch drei Tage in dieser Grube, bis wir einen herzzerreißenden Schrei hörten: Es war Olja, die Tochter von Tante Lisa, meiner Cousine. Sie arbeitete außerhalb des Ghettos, und der Deutsche, ihr Chef, der wusste, dass es ein Pogrom geben würde, ließ sie und die anderen jüdischen Arbeiter nicht gehen und behielt sie und die anderen jüdischen Arbeiter mehrere Tage lang bei sich. Olya dachte, alle seien tot. Dann fingen wir an, auf den Boden zu klopfen, und sie half uns, rauszukommen.

Boris Srebnik in den Nachkriegsjahren. Foto aus persönlichem Archiv

Zusätzlich zu den Pogromen kamen nachts Plünderer aus Richtung des Friedhofs, forderten Gold von den Juden und schossen. Wir meldeten uns beim Judenrat, und die deutschen Ghettowächter nahmen die Erpresser fest, die mit dem Tod bedroht wurden, sie taten mir sogar leid... Manchmal liefen wir hin, um zuzusehen, wie Menschen auf dem Friedhof erschossen wurden. Einmal im Winter wurde eine Kolonne von Kriegsgefangenen zu den Gräbern geführt, und ein Pferd stürzte neben ihnen. Trotz der Schreie und Schüsse der Deutschen rissen die hungernden Gefangenen es mit den Händen auseinander und begannen es zu essen. Ich habe noch immer eine herausgerissene Pferdeleber vor Augen, aus der es dampft ... Ich ging im Winter spazieren, und vor mir lag ein vor Hunger geschwollener Mann, der wie ein Baumstamm tot umfiel. Nicht weit von unserem Haus haben sie eine große, tiefe Grube ausgehoben, in die sie am Morgen nach den nächtlichen Pogromen die Leichen legten und zudeckten, bis die Grube voll war; die Erde bewegte sich dort noch lange Zeit.

– Einmal musstest du allein losziehen, um Essen zu finden, und dann wurde das Ghetto aufgelöst...

– Ja, das stimmt. Ich war noch nie allein von Tür zu Tür gegangen, nur mit Mike. Aber an jenem verregneten Morgen sagte er, er könne heute nicht gehen, seine Schuhe seien völlig zerrissen. Ich wollte nicht allein gehen, aber ich musste Essen besorgen. Ich ging unter dem Ghettozaun hindurch, lief um die Häuser herum, und als ich zur Müllkippe kam, um mit den Arbeitern im LKW ins Ghetto zu fahren, sah ich sie nicht. Plötzlich sah mich ein Deutscher, ich rannte von ihm weg auf die andere Seite der Müllkippe, weil ich wusste, dass es dort einen Ausgang in die Stadt gab, und er rannte gemächlich mit einer Pistole hinter mir her....

– Er rannte langsam, um Sie entkommen zu lassen?

– Der Nazi hat gemerkt, dass ich nirgendwo hingehen konnte. Als ich das Ende der Müllhalde erreichte, stieß ich auf einen frisch errichteten Holzzaun, den ich nicht überwinden konnte. Zum Glück bemerkte ich, dass ein Brett kürzer war als das andere und dass sich unten ein Loch befand, so dass ich mich hindurchduckte. Ich beschloss, ins Ghetto zu gehen, denn es war gefährlich, in der Stadt zu übernachten. Nicht weit vom Ghetto entfernt hörte ich von den Einheimischen, dass heute, beim letzten Pogrom, "alle Juden des Ghettos getötet wurden". Mike, dem ich es verdanke, dass ich nicht verhungert bin, Hannotschka, die Schwestern meiner Mutter, Sonia und Lisa... wurden dort getötet.

Der morgendliche Regen wurde von strahlendem Sonnenschein abgelöst, ich saß auf der Treppe eines Kiosks. Ein jüdischer Junge, Yoska, 12-13 Jahre alt, kam mit seiner kleinen Schwester Maya auf mich zu. Er sagte, er kenne den Weg zu den Partisanen und bot mir an, sie zu begleiten. Ich stimmte zu, und so waren wir 10 Kinder aus dem zerstörten Ghetto (ich sah Yoska und seine Schwester erst 1993 wieder, auf dem 50. Minsker Treffen ehemaliger jugendlicher Ghetto-Häftlinge)

– Wie sind Sie dorthin gekommen? Woran erinnern Sie sich am lebhaftesten aus dieser Partisanenzeit?

– Yoska ging voraus und wir folgten ihm in einigem Abstand. Die ersten, die uns aufhielten, waren Deutsche, die nicht wussten, dass wir Juden waren. Sie sammelten uns auf einen Haufen, durchsuchten uns und ließen uns gehen. So gingen wir mit unserem "Moses" drei Tage lang zu den Partisanen durch die Wälder, abseits der Straßen, und versuchten, nicht in die Dörfer zu gehen, um nicht von den Einheimischen gesehen zu werden. Am Ende des zweiten Tages hielten wir im Wald an, um eine Pause zu machen. Ich schlief ein, und als ich aufwachte, war niemand aus unserer Gruppe da. Ich fing an zu schreien, rannte intuitiv los, holte sie aber wieder ein. Nachdem wir etwa 100 Kilometer abseits der Straße von Minsk gelaufen waren und unglaublich müde waren, kamen wir in ein von Sümpfen umgebenes Partisanengebiet, das die Deutschen während des gesamten Krieges nicht betreten hatten. Am Abend wurden wir von uniformierten Polizisten angehalten (wie sich später herausstellte, waren sie zu konspirativen Zwecken so gekleidet). Wir sagten, dass wir angeblich ins Dorf gegangen waren, um nach Brot zu fragen, aber sie antworteten: "Ihr seid Juden, wir werden euch erschießen. Sie stellten uns mit dem Gesicht zu den Büschen und ließen ihre Karabiner klappern... Ich war furchtbar wütend: Warum mussten wir so viel leiden, uns unterwegs die Beine brechen, wenn wir einfach im Ghetto sterben konnten? Keines der Kinder weinte oder flehte um Gnade. Dann sagten die Polizisten: "Jungs, das ist ein Scherz, wir sind Partisanen" – und erklärten uns, wie wir zum Partisanen-Außenposten kommen.

So begann mein neues, partisanisches Leben. Abends brieten wir mit Erwachsenen Kartoffeln auf dem Feuer und aßen sie mit Milch – ich liebe dieses Gericht immer noch. Die Partisanen sprengten Brücken und Eisenbahnschienen, und wenn sie sich ausruhten, machten sie Feuer im Wald und legten sich auf Fichtenzweige, und ich mich mit ihnen.

Vor der sowjetischen Offensive beschlossen die Deutschen, das Gebiet von Partisanen zu säubern und schickten reguläre Truppen. Wir versteckten uns in den Wäldern, wir mussten bis zum Hals im Sumpf stehen. Einmal, als wir einen Waldweg überquerten, schossen die Feinde lange auf uns, ihre Maschinengewehrsalven durchschlugen die Büsche, und ich, im Gras liegend, tastete mich lange ab, ohne zu wissen, ob ich lebendig oder tot war. Etwa 10 Tage lang irrten wir ohne Nahrung durch die Sümpfe, tranken Wasser aus Pfützen, ich aß den Rest der Brotkrümel bis auf den letzten Krümel.

Danach, als wir zum Standort des Kommandos zurückkehrten, wurden die jüdischen Kinder neuen Familien zugeteilt. Einige hatten das Glück, bis zum Ende des Krieges an einem Ort zu bleiben, aber ich wurde von Haus zu Haus weitergereicht, niemand wollte sich um mich kümmern. Als sowjetische Panzer durch das Dorf Porechye fuhren, wo sich unsere Einheit befand, fragte ein Panzerfahrer, woher ich käme, setzte mich und drei andere Jungs auf den Panzer und wir fuhren kampflos nach Minsk. Die Stadt war bereits von den Deutschen befreit, im Einberufungsbüro bekamen wir ein Stück Seife, das wir seit der Vorkriegszeit nicht mehr gesehen hatten, um uns am Fluss zu waschen, und am Ende des Tages wurden wir ins Waisenhaus geschickt.

– Was wissen Sie noch über das Waisenhaus?

– Drei weitere Jungs, die mit mir im Juli 1944 ins Waisenhaus kamen, weigerten sich, sich dort niederzulassen, blieben auf der Straße, stahlen und handelten mit Zigaretten. Sie boten mir eine an, aber ich lehnte ab. Mein erstes Waisenhaus sah gut ausgestattet aus, mit einem Luftschutzkeller. Es gab deutsche Federmatratzen auf den Betten, wir wurden anständig verpflegt. Dieses Waisenhaus war von den Deutschen für slawische Kinder im Vorschulalter eingerichtet worden, aus denen die Nazis "Arier" erziehen wollten. Nach der Befreiung der Stadt kamen die Militärs oft zu uns und suchten nach ihren Kindern. Wenn sie niemanden erkannten, waren wir sehr beunruhigt.

Ende August wurde ich in ein anderes Waisenhaus verlegt, ein zweistöckiges Backsteingebäude mit eingefrorener Heizung, wo ich Hunger, Demütigung und Kälte erleiden musste. Bei Einbruch der Dunkelheit brachen wir manchmal in die Vorratskammer ein, in der es nichts außer Mehl gab, und steckten es in den Saum unserer Nachthemden. Aber dann haben sie an uns gespart. Vor dem Neujahrsfest 1945 bekamen wir eine kleine Tüte mit kandiertem Karamell. Ich beschloss, nicht alles auf einmal zu essen, um den Genuss zu verlängern. Ich legte das Geschenk unter mein Kopfkissen, aber in der Nacht wurde die Leckerei gestohlen, ich bin immer noch traurig. In der Schule versäumte ich oft den Unterricht, weil ich krank war. Als ich an Masern erkrankte, wurde ich aus dem Isolationszentrum auf einem Karren ins Krankenhaus gebracht. Die Leiterin unseres Waisenhauses kam mich einmal besuchen und brachte mir ein Stück Schwarzbrot mit zwei Stückchen Zucker, das kann ich nicht vergessen (weint).

– In einem der Interviews haben Sie zugegeben, dass Sie immer noch schreckliche Träume über den Krieg haben....

– Ja, das stimmt. Ich habe alle Arten von Träumen. Dass ich vor Deutschen weglaufe oder vor Polizisten, die mich erschießen wollen... Manchmal sehe ich Pogrome, oft sieht es so aus, als ob ich sehr hungrig bin und in einer Mülltonne wühle. Ich wache schweißgebadet auf und bin froh, dass es nur ein Traum war.

– Kennen die Schüler Ihre Geschichte?

– Wenn ich mich mit Studenten und Schülern treffe, erzähle ich ihnen und ihren Lehrern vom Krieg und den Ereignissen im Ghetto. Auch in unserem Moskauer Verband ehemaliger junger Ghetto-Gefangener treffe ich mich von Zeit zu Zeit mit jungen Menschen. Unsere Finanzuniversität gibt eine Monatszeitschrift heraus, in der ich mehrmals über die vergangenen Schrecken des Krieges berichtet habe. Im Jahr 2019, zum 100-jährigen Bestehen der Universität, wurde ein Buch mit den Erinnerungen der Veteranen veröffentlicht, das auch meinen Text über die Jahre im Ghetto und die Partisaneneinheit enthält.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung