„Das Gestrüpp einer blühenden Distel“ - Jenny Alonis Literatur zwischen Deutschland und Israel

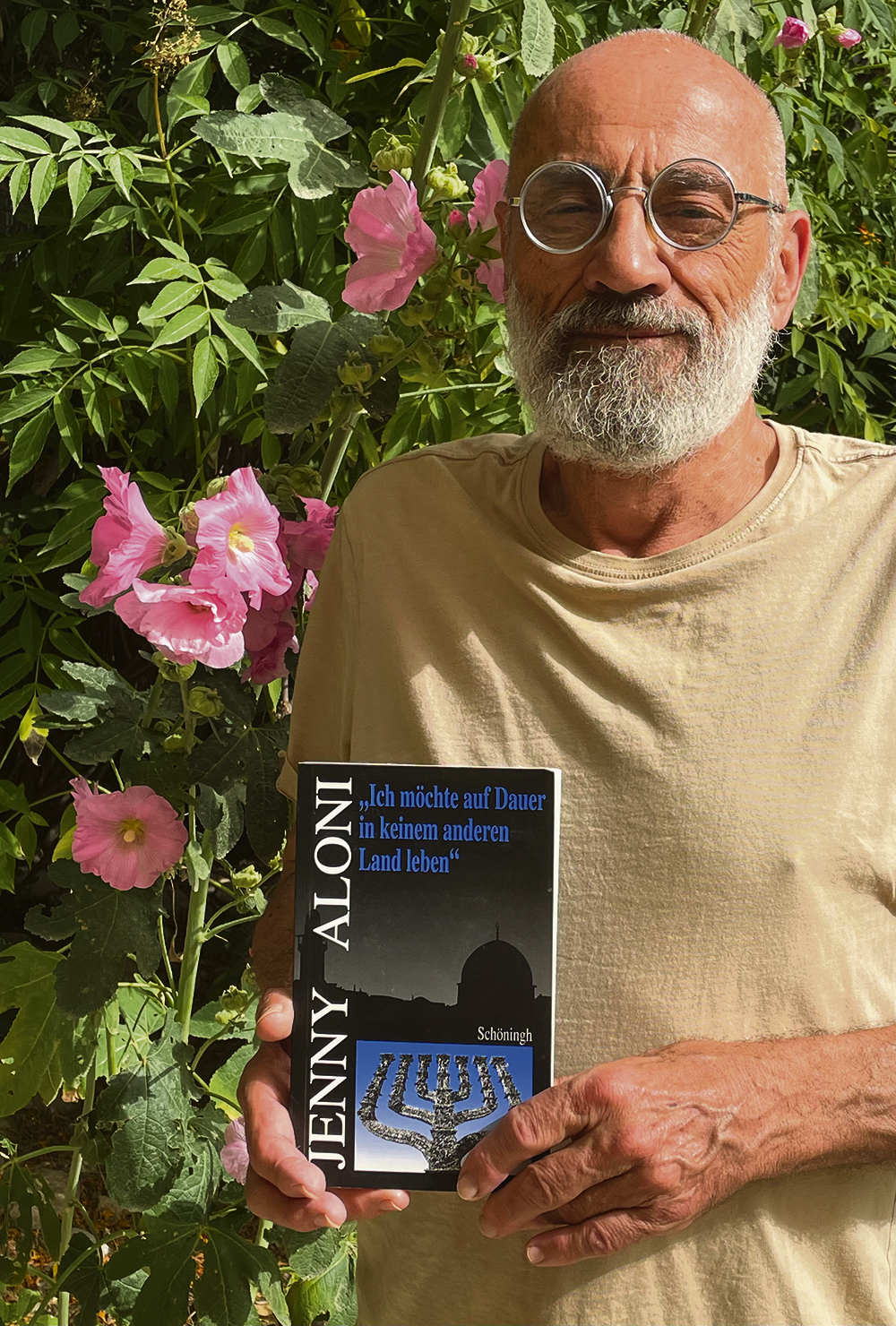

Der deutsch-israelische Schriftsteller Chaim Noll in seinem Garten in Israel.

Das Kennzeichen von Jenny Alonis Sprache ist eine tapfer ausgehaltene Trauer. Sie schrieb sozusagen immer in Moll. Selbst die Schilderung glücklicher Stunden ist bei ihr niemals frei vom Wissen um das Wesen unseres Lebens als eines immerwährenden Verlusts. Die 1917 in Paderborn geborene jüdische Dichterin und Prosa-Autorin von „Ich möchte auf Dauer in keinem anderen Land leben“ oder „Ich muss mir diese Zeit von der Seele schreiben“ floh 1939 ins Britische Mandatsgebiet Palästina, den künftig wiedererstandenen Staat Israel, wo sie bis zu ihrem Tod 1993 lebte. Sie konnte im letzten Moment, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, als Begleiterin eines Kindertransports aus Nazi-Deutschland ausreisen, ihre Familie wurde in den deutschen Konzentrationslagern ermordet. (JR)

Neuanfang in Palästina

Das neue „Land der Berge und Ebenen, der Wüste und der anmutigen Talgründe“ war ihr zunächst ganz unvertraut und fremd. Aloni schrieb ihre Gedichte und Prosa weiterhin deutsch, nur die Tagebücher hebräisch. Ihr Deutsch, geprägt von der Poesiesprache des neunzehnten Jahrhunderts, im vergleichsweisen Liberalismus der Weimarer Republik auf eine fast snobistische Weise bewahrt, blieb fein und filigran, wurde daher, umgeben von allgemeiner Sprachverrohung, schon zu ihren Lebzeiten ein Anachronismus. Jenny Alonis Literatur bewahrt ein Deutsch, dessen Verlust zu bedauern ist.

Dabei fehlte es nicht an verstörenden Erlebnissen. In Deutschland sah sie ihr Elternhaus nach der „Reichskristallnacht“ in Trümmern und erlebte die allmähliche Degradierung der Familie von assimilierten deutschen Staatsbürgern zu Parias. In Israel arbeitete sie als Sozialarbeiterin, eine deprimierende Erfahrung in dem damals armen, kaum strukturierten, von Einwanderern aus über hundert Herkunftsländern überfluteten Land voll drückender Sorgen und zwischenmenschlicher Probleme. Schreiben ist in ihrem Fall durchaus als Kontrapunkt zum Alltäglichen und verstörend Profanen zu verstehen, als, wie ihr Zeitgenosse Victor Klemprerer es nannte, „Balancierstange“ über einem Abgrund, der viele Andere verschlang.

Wer im Alter von zweiundzwanzig Jahren in eine neue Sprachumgebung auswandert, kann die neue Sprache noch soweit erlernen, dass literarisches Schreiben in ihr möglich wird. Efraim Kishon war einige Jahre älter, fünfundzwanzig, als er ins Britische Mandatsgebiet Palästina einwanderte – er schrieb alle seine Bücher in der neuen Sprache. Wenn Jenny Aloni weiterhin dem Deutschen als Schreibsprache treu blieb, gab es dafür andere Gründe als nur Unsicherheit in der neuen Sprache. Alonis Zustand der Doppelsprachigkeit währte länger als ein halbes Jahrhundert, mindestens die vierundfünfzig Jahre, die sie in Israel lebte. Erste Vermutung: Da sie früh zu schreiben begann und bereits Schreiberfahrung hatte, als sie einwanderte und ihre Alltagssprache wechselte, mag Gewohnheit eine Rolle gespielt haben, eine Gewohnheit, an der sie festhielt, auch, als sie sich im Alltag in einer anderen Sprache ausdrücken konnte und musste. Auffallend ist, dass sie ihre Tagebücher und auf den Alltag bezogenen Notizen meist hebräisch schrieb.

Deutsch als Sprache der Sehnsucht

Zweite Vermutung: Das Deutsch-Schreiben war für Jenny Aloni eine letzte Brücke nach Europa, zum Milieu ihrer Kindheit und Jugend. Auch zu ihrer Familie, die sie dort zurück gelassen hatte und die fast vollständig in der Shoah ums Leben kam. Ihre Alpträume blieben deutsch, wie in ihrem Tagebuch notiert. Doch die deutsche Sprache wurde ihr dadurch nicht zum Symbol des Horrors, sie blieb künstlerisches Erlebnis. Jenny Aloni las auch in Israel Rilkes Gedichte und die Prosa Thomas Manns, die sie schon als junges Mädchen in Deutschland bewundert hatte. Ihr Deutsch ging nicht durch die Verletzungen, den Niedergang und die Verrohung von Krieg und Nazizeit, es blieb unberührt von der LTI, der Lingua Tertii Imperii, wie Victor Klemperer die verarmte, brutalisierte, von der Propaganda verstörte Sprache der NS-Zeit nannte, es blieb das Deutsch der Vorkriegszeit, vergleichsweise sanft und arglos, dem Bemühen um Humanität und höhere Kultur verpflichtet.

Dritte Vermutung: Für dieses Schreiben in der Sprache der Sehnsucht fand Jenny Aloni im Jerusalem ihrer Tage ein deutschsprachiges Umfeld bedeutender Schriftsteller und Gelehrter, die in der alten Muttersprache verharrten. Else Lasker-Schüler schrieb weiterhin ihre Gedichte auf Deutsch. Max Brod und Martin Buber blieben in Jerusalem beim Deutschen als Schreibsprache, auch Gerson Stern, Werner Kraft, Shalom Ben-Chorin, Manfred Sturmann, Gershom Sholem, Moshe Ben-Gavriel, Sammy Gronemann, Lola Landau und andere, bei Gelegenheit auch Shmuel Josef Agnon, der im deutschsprachigen Cernowitz geborene Nobelpreisträger von 1966.

Alonis Schreiben ist geprägt vom Schock der Shoa, der ihre Familie zum Opfer fiel, doch ebenso von ihrer gutbürgerlichen Erziehung, die ihren literarischen Geschmack bestimmte. Ihr Schreibstil brilliert in einer poetischen Feinheit des Ausdrucks, die seltsam absticht von den brutalen, undurchsichtigen Geschehnissen, die es zu berichten gilt. Als Sozialarbeiterin betreute sie vernachlässigte Kinder, was sie nicht davon abhielt, selbst eine Familie zu gründen. Im Zweiten Weltkrieg meldete sie sich freiwillig zum Sanitätsdienst in der Jüdischen Brigade der Britischen Armee, und nochmals im Krieg von 1948, auch dies Erlebnisse, die andere verstummen oder verrohen ließen. Hier liegt ihre Ähnlichkeit zu Kafka: dass sie das Ungeheuerliche benennen, aber in einem verfeinerten, disziplinierten Duktus vortragen wollte.

Melancholische Treue

Von Elend und Zerstörung bestimmte, manchmal grausame Handlungen treffen auf Alonis Bemühen um Behutsamkeit und rhythmische Eleganz des Stils – eine semantische Absurdität, derer sie sich bewusst war. Dieser unlösbare, von ihr bewusst kultivierte Widerspruch macht einen Gutteil der stilistischen Spannung ihrer Prosa aus. Ihre bestimmenden Erlebnisse sind der Untergang der Welt, der sie entstammte, die sie gebildet hatte und der sie sich in einer melancholischen Treue noch immer verbunden fühlte. Gelegentlich wetterleuchtet ein Widerschein von Humor und Sarkasmus durch die ziselierten Sätze. Was sie nachhaltig bedrückte, manchmal belustigte, war die Sinnlosigkeit menschlichen Handelns.

Die von Julia Matveev beobachtete Ambivalenz zwischen dem Verlassenen und dem Neuen in der Landschaft korrespondiert mit der Unvereinbarkeit, dem offensichtlichen Bruch zwischen ihren Erinnerungen an Deutschland und den Eindrücken des neuen Landes. Beim Lesen entsteht die beklemmende Ahnung, diese beiden Wirklichkeiten – für Aloni zugleich Bewusstseinswelten – blieben auf immer getrennt und unvereinbar. Wodurch innere Bindung an beide Sphären einen Beigeschmack des Schizophrenen erhielte. Kann man Deutschland und Israel zugleich verinnerlichen, verstehen, womöglich lieben? Oder schließt eins das andere aus?

Dabei sind ihre Texte über die Erlebnisse in Erez Israel zunächst weniger Darstellung des neuen Landes selbst, als des psychologischen Vorgangs der Annäherung an dieses Land aus der Erlebnisperspektive einer verstörten Einwanderin. Sie stammt aus einer anderen Vorgeschichte, das neue „Land der Berge und Ebenen, der Wüste und der anmutigen Talgründe“ ist ihr zunächst unheimlich. Sie tritt ihm jedoch mit offenen Sinnen gegenüber, mit der entschiedenen Absicht, sich zu akklimatisieren. Anders als die vielen von der Wüste faszinierten, in die Wüste verliebten Besucher, die kommen und wieder abreisen, will Aloni bleiben. Sie will an diesem zunächst fremden, sogar befremdlichen Ort ihr weiteres Leben verbringen. „Unter dieser zeitlichen Perspektive von Damals und Heute“, schreibt Julia Matveev, „wird hier 'der integrative Prozess der Eingewöhnung', der Verwurzelung und des Vertrautwerdens mit dem Land erzählt.“

„Jenseits der Wüste“

Max Brod und Martin Buber, denen sie ihre in Zeitnot und unter dem Druck alltäglicher Strapazen geschriebenen Texte zum Lesen gab, ermutigten sie und halfen bei der Veröffentlichung. Ihre Erzählung Jenseits der Wüste konnte 1963 – als vorübergehendes Interesse an Alonis Texten aufkam – in Deutschland erscheinen, die Geschichte einer unerfüllten Liebe im Krieg. Vor allem half Heinrich Böll, der ihre Texte las und ihr dazu lange Briefe schrieb, in denen er unumwunden seine Meinung kundtat (was sie mit gleicher Offenheit vergalt), zugleich bemühte er sich ernsthaft um Veröffentlichung in renommierten deutschen Verlagen.

Die von Böll an einen deutschen Verlag vermittelte Erzählung Jenseits der Wüste spielt in Ägypten während des Zweiten Weltkriegs, Protagonisten sind eine Frau und ein Mann, die Erzählerin und ein junger Flieger-Offizier beide jüdische Freiwillige in der britischen Armee, im Kampf gegen die Deutschen. Im Mittelpunkt steht ihre Begegnung in einer ägyptischen Stadt. Das Paar besucht – wie wenig später Ingeborg Bachmanns Protagonistin in der Erzählung Der Fall Franza – die berühmte „Totenstadt“, von der man weiß, dass sie in Kairo liegt. Sonst herrschen Ungewissheit, Nacht und Schweigen. Nach langem Umherirren in der wegen des Krieges abgedunkelten Stadt kommt es zur Liebesszene in einem Hotel, doch nicht zur Vereinigung des Paares. Jenny Aloni, als junge Frau emigriert, allein, verwaist, ohne Angehörige, beschreibt die psychische Struktur einer Selbstisolation. In der Erzählung kondensiert sie zu einer verhinderten Liebesnacht, meisterhaft beschrieben, in aller betrüblichen Ausführlichkeit, in Alonis Worten „die Frucht zu lang geübter, schon fast Natur gewordener Zurückhaltung“.

Die jüdische Schriftstellerin Jenny Aloni© WIKIPEDIA; ורr

Was sie an der Wüste am meisten interessierte, war das Sichtbare, die wenigen Anhaltspunkte für das Auge. Etwa die plötzlich entstehenden Wege: „Auf und ab geht die Fahrt auf Wegen, die nichts sind als lose Spuren früherer Gefährte und Fußgänger. An schroff eingebrochenen Rinnen führt sie dicht vorbei, wo heftiger Regenguss den Boden aufbrach und fortstieß.“ Oder: „Wie ein gelbes Band lag der Pfad zwischen dem trockenen Gestrüpp. Er war im Grunde nichts als eine Ansammlung von Spuren, welche Menschen mit gleichem Ziel im Laufe der Zeit dem sonnenheißen Sand eingepresst hatten. Abdrücke von Schuhen und bloßen Füßen mischten sich. Manchmal bog sich der Pfad nach rechts, manchmal wich er nach links, als entspräche es der Natur des Menschen, sich in Windungen fortzubewegen (…) Vor ihr nun das Dorf, zwei Schnüre weiß gekalkter Vierecke wie die Grenzsteine an der Böschung einer einsamen Wüstenstraße. Verloren lagen die Häuser zwischen dem unbewegten Himmel wie aus Glas (…) Hier und da enthüllte ein Hügel das nackte Gestein wie ein zähnefletschender Hund.“

Landschaft als Symbol

Das Bild vom „zähnefletschenden Hund“ verrät ihre nie vergehende Furcht vor der elementar fremden Landschaft. Frühe Texte erinnern daran, dass Jenny Aloni aus waldiger, schattenreicher Gegend kam, und ohne dass sie diese romantisiert oder besondere Sympathie für sie zu erkennen gibt, steht die frühere Umwelt, wenn auch nicht unbedingt für Heimat, doch wenigstens für eine vertraute, sozusagen „vernünftig“ wirkende Antipode zur Welt der Wüstensonne und Wahnsinnshitze, in die Aloni nun, um es existenzialistisch auszudrücken, „hinein geworfen“ wurde. Sie selbst ist es, die diesen Eindruck erweckt durch ihr ständiges, in Metaphern geronnenes Befremden. In einigen Texten Alonis scheint die Philosophie irdischer Konzeptionslosigkeit ihres Zeitgenossin Jean-Paul Sartre literarisiert: um ihre Existenz kämpfende Protagonisten in einer Welt ohne „tieferen Sinn“.

Nein, selbstverständlich wird ihr diese Landschaft nie. Das Positive daran: sie beobachtet sie mit niemals endender Verwunderung. Sie notiert Details, die andere nicht der Wahrnehmung für wert halten, etwa die Farben der Erde, in der Negev-Wüste von verblüffender Vielfalt: „Schicht und Schicht lagerten Winde und Meer hier in bunten, phantastischen Farben ab (…) Irgendwo sickert aus einer Steinwunde roter Sand. Irgendwo liegt Geröll wie eine blaue, ausgetrocknete Farbenlache, gleißt Erde wie Schnee in der Sonne, leuchtet gelb wie der aufsteigende Mond, zerbröckelt grün wie gestrandete Seealgen. Manchmal stürzen alle Farben gemeinsam in deinen Blick hinein. Dann wieder ist es eine einzige Tönung, die alles beherrscht. Es mag ein Ockergelb sein, welches sich dem Wadi, den Felsen und dem steilen Anstieg der Höhe aufzwingt (…) Ein graues glasiges Insekt schwirrt vor dir her auf dem Weg zu einer der kleinen Blüten.“

Über diesen überraschenden Farben spannt sich der blaue Wüstenhimmel, und auch ihn, den viel Besungenen, viel Verfluchten, weiß sie auf erstaunliche Weise zu beschreiben: „Und der Himmel gibt sich über sie, ein schimmernder blaubleicher Schirm, der schlaff an den Kanten herabhängt. Manchmal geht über den Kamm des Hügels langsam ein Kamel, schiebt seinen Umriss in den Himmel hinein. Es schreitet mit ruhigem Neigen seines langgestreckten Leibes, daran der keilige Kopf immer hochgehoben in eine nicht wirkliche Ferne zu spähen scheint.“ Ehe dieser Himmel am Ende jedes Tages sein Licht verliert, kommt es noch einmal zu einem Auftrumpfen der Farben der Wüste: „Irgendwo beginnt die gedämpfte Symphonie des Dämmerns. Da bleibt kein Stück Erde, das sich nicht füllte mit Glanz und Schein. Eintönige Nuancen wandeln sich zu Farben, vom Schwarzviolett der Nacht bis zum Rotgelb der Sonne. Kaum aber, dass sie sich vollsogen, zerfallen sie wieder und gehen ein in den bleichen Schatten südlicher Nacht.“

Auch Menschen beschreibt sie mit inspirierter Teilnahme, etwa diese Araberin, deren Tragik sie in einem Gedicht festhielt: „Abgeschieden stiehlt nur manchmal/ sich ein Glanz aus ihren Augen/ spricht und springt in sich zurückgehalten/ An des Schleiers dichter Wandung/ schrumpft die Buntheit aller Dinge/ Aller Wesen üpp'ge Fülle/ wandelt sich zu fader Gleichheit/ und es fließt der Schwall der Farben/ in sie ein als Grau in Grau.“

Solche Beobachtungen blieben für Jenny Aloni nicht kontemplativer Selbstzweck, sie brauchte sie für ihre Geschichten, als kontrapunktische Details, als Anmahnung an die Realität des umkämpften Landes. Dessen Landschaften sind für sie niemals nur von Farben erfüllte Idylle, sondern Orte, an denen Schreckliches geschieht, gelitten und gestorben wird. Wie in ihrer 1967 entstandenen Erzählung „Der Geier“, in der sie in der üblichen sprachlichen Feinheit den Tod ihres Protagonisten erzählt: „Ein dunkler Punkt tauchte in einer der Falten auf, dann noch einer und schließlich ein dritter und vierter. Noch nicht, dachte er, und kroch vorsichtig an der Rand der felsigen Wadi-Terrasse heran, indem er sich wie eine Schlage auf dem Bauch wand. Sie sind noch zu weit entfernt. Er hielt die Finger am Abzug des Maschinengewehrs und wartete. Feinde, dachte er, und dann nichts mehr.“

Einblick in die damaligen Nöte

In solche Handlungen von Kämpfen und Sterben – die sie als Sanitäterin in zwei Kriegen miterlebt und nie vergessen hat – implantierte Jenny Aloni wie beruhigende Chiffren des Ewigen, Unzerstörbaren die genau beobachteten Details der Landschaft. Am Ende der Erzählung sterben beide, der Angreifer und der Verteidiger, ihre letzten Wahrnehmungen gelten den Bildern der Wüste, den Konstanten von Himmel und Erde, dazu einer Ahnung der Sinnlosigkeit dessen, was wir Menschen tun: „Sie lagen nebeneinander auf dem Rücken. Nur zwischen ihren Hüften trennte das Gestrüpp einer blühenden Distel. Es war eine lila blühende Distel, und eine Kolonie grellweißer Schnecken verkrustete ihre Stengel. Ein Irrtum, dachte er wieder, ein großer verwirrender Irrtum.“

Jenny Aloni führt ihre Leser zurück in die bitterarmen, blutigen Anfangsjahre des Staates Israel. Das Land kämpfte um seine Existenz, jeder Krieg brachte es an den Rand seines Bestehens, entsprechend bedrückend waren die individuellen Erlebnisse, die Niederschlag fanden in der Literatur. Alonis besondere Perspektive als Sozialarbeiterin gibt einen – heute erschreckend wirkenden – Einblick in die damaligen Nöte, Ängste und psychischen Probleme der eben Eingewanderten, noch nicht wirklich Heimischen. Das entscheidende Charakteristikum von Alonis Texten als einer „Literatur des Dazwischen“ deutet auf die Ursachen ihrer bis heute – auch in Israel – weitgehend ausbleibenden Beachtung: Was sie schrieb, ist nicht wirklich „israelische Literatur“ im Sinne des Selbstgefühls der hier Geborenen, aber auch, trotz der Sprache, keine genuin „deutsche Literatur“.

Dem verstorbenen Germanisten Hartmut Steinecke, seinerzeit Professor an der Universität Paderborn, Alonis Geburtsstadt, verdanken wir eine professionell besorgte Gesamtausgabe ihres Werks in zehn Bänden, veröffentlicht zwischen 1990 und 1997 im Schöningh Verlag, und eine Reihe akademischer Studien über die außergewöhnliche Autorin. Dennoch hat die deutsche Literaturwissenschaft sie eigentlich nie „entdeckt“, erst recht nicht das deutsche Feuilleton. Sie bleibt weithin unbekannt, ungelesen und unverstanden. Dabei wäre ihre literarische Position des „Dazwischen“ für eine Annäherung zwischen Deutschen und Juden, Deutschland und Israel von großer Bedeutung. Zudem ist ihr Deutsch von einer Klarheit und Qualität, die untergegangen scheint. Ihre Prosa ist kaum berührt von der viel beklagten Verarmung der deutschen Sprache. Wäre Deutschland ein an Literatur, Sprachkultur, auch nur seiner eigenen Sprache interessiertes Land, würden seine Studienräte und Rezensenten den Schatz Jenny Aloni längst entdeckt haben. So steht die mangelnde Anerkennung dieses Lebenswerks für den Kulturverfall, der Deutschland heimsucht und es schwach und bereit macht zur Vereinnahmung durch Andere.

Chaim Noll ist ein deutsch-israelischer Schriftsteller. Seit 1995 lebt er in Israel, in der Wüste Negev. Noll unterrichtet neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit an der Universität Be´er Sheva und reist regelmäßig zu Lesungen und Vorträgen nach Deutschland. Sein aktuelles Buch „Der Rufer aus der Wüste“ ist eine Abrechnung mit der Ära Merkel.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung