Berlinische Galerie: Jüdischer Besuch aus Ungarn im Berlin der 1920er Jahre

Lajos Tihanyi, Großes Interieur mit Selbstbildnis – Mann am Fenster, 1922 © Foto: Museum der Bildenden Künste - Ungarische Nationalgalerie, 2022

Ungarische Künstler, darunter viele Juden, haben die Kulturszene der Metropole vielfach bereichert. Das deckt die Ausstellung „Magyar Modern. Ungarische Kunst in Berlin 1910–1933“ in der Berlinischen Galerie auf. Sie holt diese Künstler ins Licht und bietet Raum, sie über ihre Gemälde, Grafiken, Skulpturen, Fotografien und Bauwerke kennenzulernen. Etwa 200 Exponate von knapp 50 Künstlern, die entweder in Berlin ausgestellt oder gearbeitet haben, sind hier vereint. Ein Drittel davon ist jüdisch, darunter Belà Czóbel, Lajos Tihany, Mihály Biró oder Betalan Pór. (JR)

Ja, ungarische Künstler gab’s viele in Berlins schillernden 1920er-Jahren. Welche? Da fehlen die Namen. Warum? Sind sie so andersartig, wie bei Munkàcsi? Verunsichert die Aussprache, die sie sich nicht vom Schriftbild ableiten lässt? Purzeln ihre Namen deswegen so leicht aus dem Gedächtnis? Oder sind sie so deutsch, dass ihre Herkunft gar nicht registriert wird, wie bei Oskar Kaufmann?

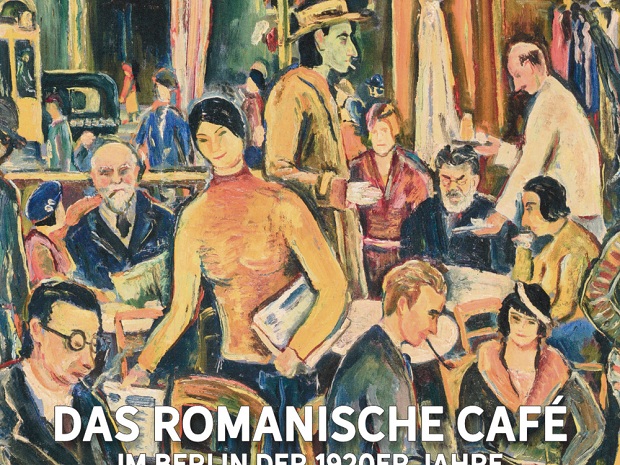

Klar ist: Ungarische Künstler haben die Kulturszene der Metropole vielfach bereichert. Das deckt die Ausstellung „Magyar Modern. Ungarische Kunst in Berlin 1910–1933“ in der Berlinischen Galerie auf. Sie holt diese Künstler ins Licht und bietet Raum, sie über ihre Gemälde, Grafiken, Skulpturen, Fotografien und Bauwerke kennenzulernen. Etwa 200 Exponate von knapp 50 Künstlern, die entweder in Berlin ausgestellt oder gearbeitet haben, sind hier vereint. Ein Drittel davon ist jüdisch, darunter Belà Czóbel, Lajos Tihany, Mihály Biró, Betalan Pór, Lazlo Moholy-Nagy, Oskar Kaufmann, Éva Besnyö, Martin Munkàcsi, József Bató, Fred Forbát und Béla Kádár.

Der Kurator Ralf Burmeister hat die Schau chronologisch aufgerollt: Was die Künstler 1910, vor allem ab 1919 nach Berlin brachte, in welchen Kreisen sie unterwegs waren, was sie wieder forttrieb.

Die ungarische Avantgarde

Kräftige Farben leuchten dem Betrachter eingangs entgegen. Sie stammen von Belà Czóbels Topfpflanze im „Stillleben“ (1908) und Lajos Tihanyis sommerliches Dorf in „Landschaft mit Brücke“ (1909). Die Maler sind Teil der Gruppe Die Acht, die der Kunsthändler Paul Cassirer nach Berlin geladen hatte, um aktuelle ungarische Kunst zu zeigen. Es war die Avantgarde, die stark unter dem Eindruck des französischen Fauvismus stand.

In dieser ersten Bilderreihe hängt auch Betalan Pórs großes Familienporträt „Meine Familie“ (1909/10), in deren bedrückten Gesichtern und trüber werdenden Farben sich eine böse Vorahnung abzeichnet.

Zehn Jahre später, 1919, lässt Pór zwei kräftige Männer auf einem riesigen Plakat die rote Fahne schwingen und aufrufen zu: „Proletarier der Welt, vereinigt Euch!“ Der erste Weltkrieg ist vorbei. Eine Räterepublik regiert, in der Pór eine offizielle Funktion übernahm. Als diese Regierung durch Miklós Horthy gestürzt wurde, flüchtete Pór, wie viele Linksintellektuelle und Juden, ins Exil. Antisemitismus machte sich breit, was an der eingeschränkten Aufnahme von Juden an Universitäten spürbar wurde.

Über Wien nach Berlin

Für viele Kunstschaffende führte der Weg nach Berlin über Wien, sowie bei Tihanyi. An der Donau war er bei der Zeitschrift „Ma“ (Heute) aktiv, die sich aus Ungarn dorthin gerettet hatte und hier vorgestellt wird. Lajos Kassàk, selbst Künstler, brachte sie heraus und förderte die Avantgarde mit ihren Strömungen wie dem Futurismus, Kubismus, Expressionismus und Konstruktivismus. Die Zeitung bildete nicht nur ein lokales Netzwerk für Künstler, sondern auch ein internationales, denn sie stand im Austausch mit der Zeitschrift „Der Sturm“ des Galeristen Herwarth Walden in Berlin, der ebenfalls die Avantgarde vertrat.

Als Tihanyi 1920 nach Berlin kam, nahmen weder Walden noch Cassirer seine Bilder an. Stattdessen gab der Galerist Ferdinand Möllner ihm eine Chance, der sich ebenso auf ungarische Kunst spezialisiert hatte. Tihanyi ist die spannendste Entdeckung in dem hiesigen Künstlerreigen. Das betrifft seine Person, wie auch sein Werk. Eine Erkrankung in Kindertagen ließ ihn taub und stumm. Pór gab ihm den ersten Zeichenunterricht, den Rest brachte er sich selbst bei – und sein ganz eigener Stil besticht: Er verknüpft Expressionismus mit Neuer Sachlichkeit. Scharfe Kanten und markante Flächen und Farben kennzeichnen seine hier präsentierten Bilder „Ufer“ (1921), „Familie“ (1921) und „Großes Interieur mit Selbstbildnis – Mann am Fenster“ (1922).

In Berlin war ihm nicht viel Erfolg beschieden. Die Inflation, die zu der Zeit viele Einheimische in den Ruin stürzte, erschwerte die Situation. 1924 zog er weiter nach Paris. Sein Kollege Czóbel, bereits ein Jahr vor ihm nach Berlin gekommen, verließ 1925 die Stadt in Richtung Seine. Davor, vom Expressionismus angeregt, schuf er seine „Berliner Straße“ (um 1920).

Bauhaus und Einflüsse

Eine völlig andere Bildsprache produzierte Laszlo Moholy-Nogy. Er war vom Konstruktivismus geprägt. Ausgestellte Titelblätter von „Ma“ und „Sturm“ griffen 1922 seine abstrakten Motive auf. Er ist hierzulande wohl der bekannteste Ungar aus jener Zeit. Zu verdanken ist dies seiner vielseitigen Arbeit als Maler, Typograf, Fotograf und Bühnenbildner sowie seiner Lehre am Bauhaus und seinem Wirken über Europa hinaus. Zu erwähnen ist seine Frau, die Fotografin Lucia Moholy, die hier – obwohl ebenfalls aus Österreich-Ungarn stammend – völlig zu kurz kommt. Dafür hat sich das Bröhan Museum mit „Lucia Moholy – das Bildnis der Moderne“ eingehend mit ihrem Schicksal beschäftigt. [Die Schau ist noch bis 22. Januar zu sehen, die Jüdische Rundschau berichtete in der letzten Ausgabe darüber.]

Am Bauhaus unterrichtete auch der Architekt Fred Forbát, der hinter der modernen Großsiedlung Siemensstadt steht. Mit den Idealen des Neuen Bauens setzte er sich für eine bessere Gesellschaft ein. Er gehörte sogar der Kommission für kommunale Wohnungsfürsorge an. Sein Architekturstudium hatte er in Budapest begonnen, doch die politischen Umwälzungen 1919 trieben ihn zum Abschluss desselben nach München. Nach Deutschland zu gehen lag nah, war er doch 1897 als Alfred Füchsl geboren. Die ungarische Nationalpolitik forderte jedoch im Zuge der Magyarisierung, dass nicht-ungarische Namen ins Ungarische übertragen wurden.

Forbáts Kollege Oskar Kaufmann hatte Ungarn bereits 1895 verlassen und studierte Architektur in Karlsruhe, bevor er sich 1901 in Berlin niederließ. Sein Name ist eng mit der Stadt verbunden, da seine Theater noch heute das Stadtbild prägen: das Renaissance-Theater, das Hebbel-Theater und die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Ein besonderes Fundstück hier ist eine Außenansicht seiner Komödie am Kurfürstendamm aus den 1920er-Jahren – das Haus existiert nämlich nicht mehr. Geschäftsleute ignorierten den historischen Wert und bestellten 2018 die Abrissbirne.

Kaufmann bildet mit seinen über 30 Jahren in der Stadt eine Ausnahme. Die meisten waren nur vorübergehend hier, wie Tihanyi oder die Fotografen Éva Besnyö und Martin Munkàcsi. Munkàcsi traf 1927 in Berlin ein, Besnyö 1930. Ihre Aufnahmen fangen das Stadtleben ein – samt dem Lebensgefühl der Städter. Durch ihre Verbreitung in der Presse prägen sie gleichzeitig das Bild, das wir heute von der Stadt haben. Ihre gezeigten Bilder sind stimmungsvoll wie Munkàcsis junge Frau, die allein im Abendlicht in den Reihen einer Arena sitzt, „Ohne Titel (Zuschauerin)“ (1928), sowie Besnyös Blick von oben auf die Litfaßsäule in der „Starnberger Straße“ (1931).

Der letzte Abschnitt der Schau greift Karikaturen und Fotos auf, die den Aufstieg der NSDAP kritisch kommentieren, bevor die Künstler 1933 emigrieren.

Politische Sensibilität

Rückblickend lässt sich kaum ein spezifisch ungarischer, geschweige denn jüdischer Aspekt in den Werken ablesen. Ihre Identität als Künstler zählte: sie gingen in den künstlerischen Strömungen der Zeit auf und trieben diese voran. Was jedoch oft durchscheint ist eine politische Sensibilität. Wenn sie sich nicht konkret politisch engagierten, primär links auf eine gerechtere Gesellschaft hoffend, dann waren sie wachsam: Hatten sie doch bereits in Ungarn eine politische Verfolgung erlebt.

„Magyar Modern“ zeigt erfolgreich, wie Exilanten die einheimische Kunstszene bereichert haben. Mit dem Thema ist die Berlinische Galerie nicht allein. Das Jüdische Museum Berlin präsentiert mit der Ausstellung „Paris Magnétique“ wie Paris ab 1900 Zufluchtsort vieler jüdischer Künstler wurde, vorrangig aus Ost- und Mitteleuropa. Auch hier geht es um die Aufmischung der heimischen, in dem Fall der Pariser Kunstszene durch Neuankömmlinge. Beide Ausstellungen erzählen indirekt auch von Migration – ein aktuelles Thema blickt man auf den Zustrom aus der Ukraine. Wird man sich an ihre Namen erinnern? An die ungarischen tut man es nun, wie Czóbel, beispielsweise, ihm begegnet man nämlich in „Paris Magnétique“ wieder... „Magyar Modern“ sei Dank.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung