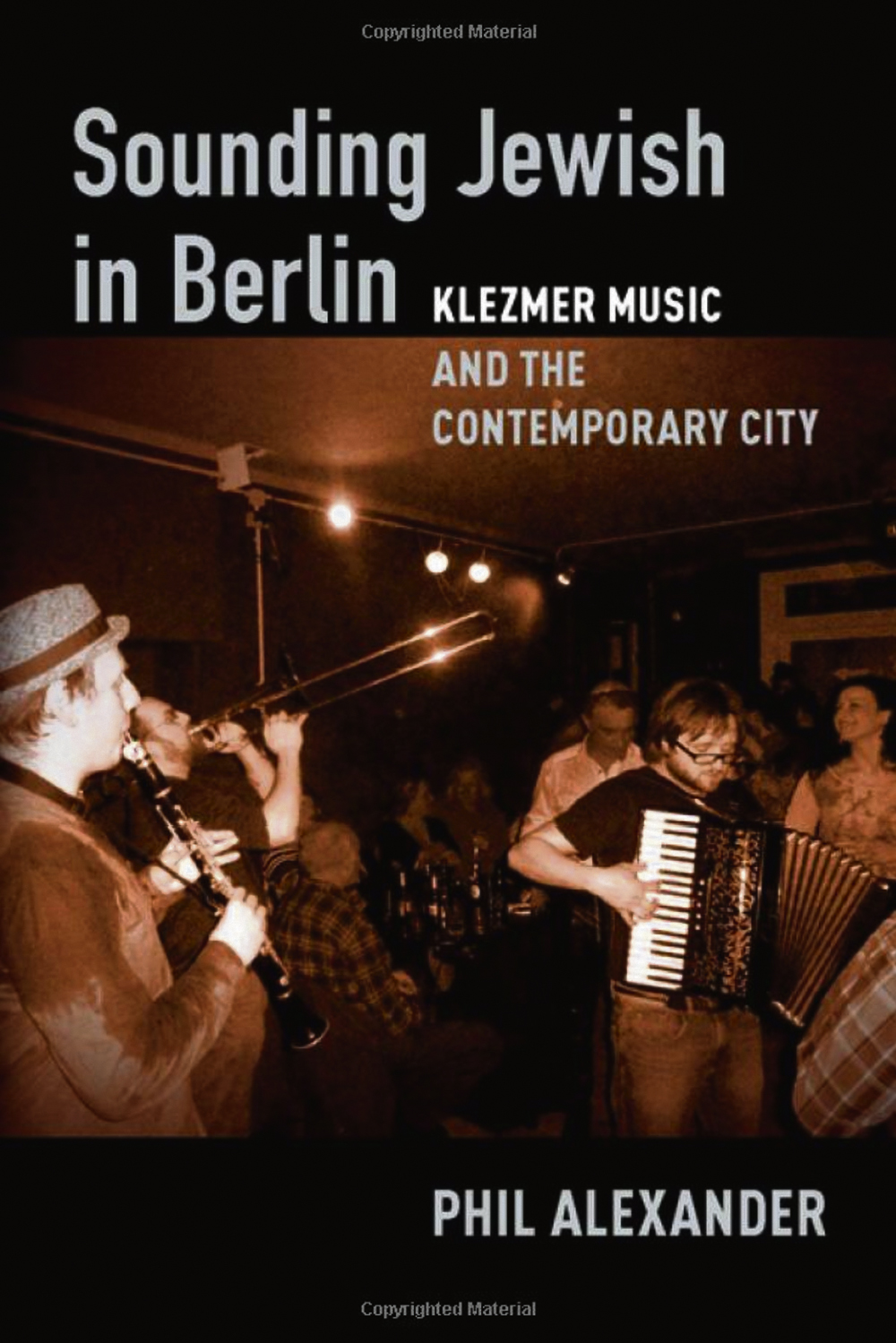

„Sounding Jewish in Berlin“: Eine Klezmer-Reise durch Berlin

Autor und Musiker Phil Alexander fängt in seinem Buch „Sounding Jewish in Berlin: Klezmer Music and the Contemporary City“ die Stimmung der Berliner Stadtviertel ein. Laut dem passionierten Musikforscher befindet sich die Weltmetropole im ständigen Dialog mit der zeitgenössischen Klezmer-Szene.

Phil Alexander ist nicht nur Forschungsstipendiat der Britischen Akademie an der Universität Edinburgh, wo er auf musikalischer Basis historische schottisch-jüdische Interaktionen untersucht, die letztlich auch wichtige alternative Erzählungen über das britisch-jüdische Leben dokumentieren, einen von mehreren Aspekten einer dynamischen, aber schrumpfenden jüdischen Gemeinschaft in Schottland. Er war auch Mitbegründer des 2003 ins Leben gerufene Quintetts Moishe’s Bagel, das seitdem bereits vier Alben veröffentlichte, wobei er selbst das Piano spielt. Das erste Album der Band erschien im Jahre 2005 mit dem Titel „Don’t Spare the Horses“ („Verschone die Pferde nicht“), gefolgt nur ein paar Jahre später von der Vertonung des 1930 entstandenen Stummfilm „Salz in Swanetien“ (Соль Сванетии), eines sowjetischen Propagandafilms, der die erfolgreiche Umsetzung des ersten Fünfjahresplanes der UdSSR bis in die entlegensten Ecken der Sowjetunion, hier konkret Georgiens, dokumentieren soll.

Musikalische Momentaufnahme Berlins

Das vorliegende Buch ist im Prinzip eine Momentaufnahme von dreizehn Monaten, nämlich für den Zeitraum ab September 2013, in dem der Autor mit seiner Familie in Berlin lebte, in gleichen Hälften zuerst in Friedrichshain, dann in Kreuzberg. Eine Zeit gefüllt mit Beobachtungen in allen Richtungen und kritischer Kulturanalyse, die etwa zehn Jahre davor oder auch danach vollkommen anders ausfallen könnte. Beispielsweise wurde 2006 das Hackesche Hoftheater geschlossen, für einige Jahre das Zentrum musikalisch-jüdischer Kultur Deutschlands. So traten dort anfänglich nicht nur der in Ostberlin gebürtige Karsten Troyke (1960-) auf, bekannt als „Botschafter des jiddischen Liedes“, sondern etwa auch die 1984 in der DDR gegründete Gruppe „Aufwind“. Gefolgt eigentlich von allem, was in der Klezmerszene von 1992-2005 Rang und Namen hatte. Andererseits verließen Berlin um das Jahr 2020 bekannte Namen wie der in Detroit gebürtige Daniel Kahn (*1978), Klezmerrevolutionär und selbstbekennender „jüdischer Atheist“, den es nach Hamburg zog, oder der aus Riga stammende Ilya Shneyveys (*1983), der mit Beginn der Coronapandemie zumindest vorläufig vorübergehend nach Brooklyn übersiedelte.

Klezmer mehr als Hochzeitsmusik

Sich näher mit Berlin und insbesondere der Klezmermusik zu beschäftigen, bot sich insofern an, weil Alexander ja zum einen nicht nur selbst in einer Band mitspielte, die „klezmerbeeinflusst, wenn auch weit entfernt vom Traditionellen“ war, zum anderen, weil sich eine Stadt wie Berlin nach dessen Wiedervereinigung und auch letztlich ohne diese in einer eigentlichen immerwährenden Aufbruchstimmung befindet. Was heute als modern erscheint, kann bereits morgen wieder vergessen sein. Allerdings beschränkt sich der Autor während seines Deutschlandaufenthaltes nicht nur auf Berlin. Ein ganzes Kapitel ist beispielsweise dem von Alan Bern (*1955) initiierten „Yiddish Summer Weimar“ gewidmet, an dem Alexander im Sommer 2014 teilnahm.

Einer der Klezmerzentren während Alexanders Zeit in Berlin war zweifelsohne das „Kaffee Burger“ in Berlin-Mitte, in dem eine relativ lose Anzahl von „Machern“ unter der Initiative von Daniel Kahns „Painted Bird“ und dem Namen „Klezmer Bund“ nicht nur musikalisch wirkten, sondern mit einer „Tanzwirtschaft“ auch die Beine schwingen ließ. Übrigens wurde dort auch Wladimir Kaminers zweiwöchentlich abgehaltene „Russendisko“ überregional bekannt. Andere Orte, an denen Klezmer gespielt wurde, waren beispielsweise das „Maison Courage“ am Senefelderplatz, die „Bar Oblomov“ in Neukölln oder das koschere Café „Bleibergs“ in Charlottenburg.

Zweierlei wurde in jedem Fall empirisch belegt, unter anderem eben auch von Alexander, wenngleich es längst allgemein bekannt war: Klezmer wird nicht nur von Juden gespielt und definitiv tanzen dazu nicht nur Juden – ganz im Gegenteil: Was ursprünglich eine reine Hochzeitsmusik war, ist auf jüdischen Hochzeiten heutzutage so gut wie nicht mehr zu finden. Dem Autor gelang es jedenfalls, sich in einer verzauberten Welt zurechtzufinden, interviewte an die zwei Dutzend Musiker. Eine umfangreiche Bibliographie sowie ein in anderen Werken oft vermisster Namensindex machen dieses Werk, wenn vorläufig auch nur in englischer Sprache, zu einer interessanten Lektüre.

Phil Alexander, „Sounding Jewish in Berlin: Klezmer Music and the Contemporary City“

Oxford 2021 (351 Seiten, Oxford University Press, € 58)

ISBN 978-0-190064-43-3

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung