Zum 80. Jahrestag: Die Tragödie von Babi Jar

Ein sehr persönlicher Blick einer Familie zurück auf die massenhafte und bestialische Ermordung ukrainischer Juden in einer Schlucht bei Kiew 1941 (JR)

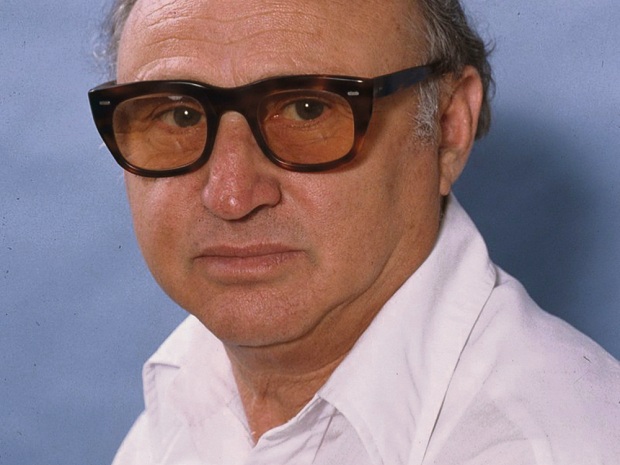

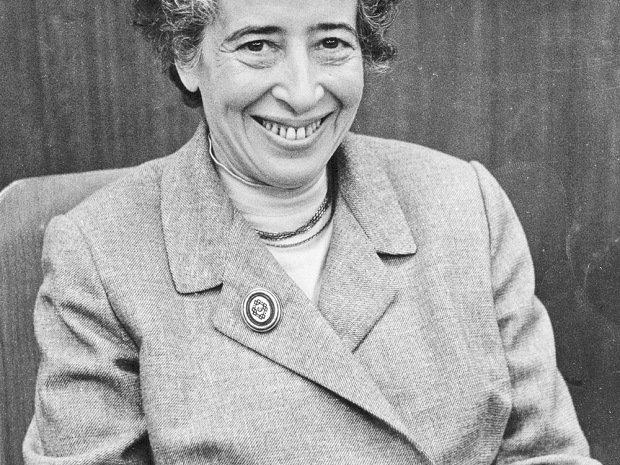

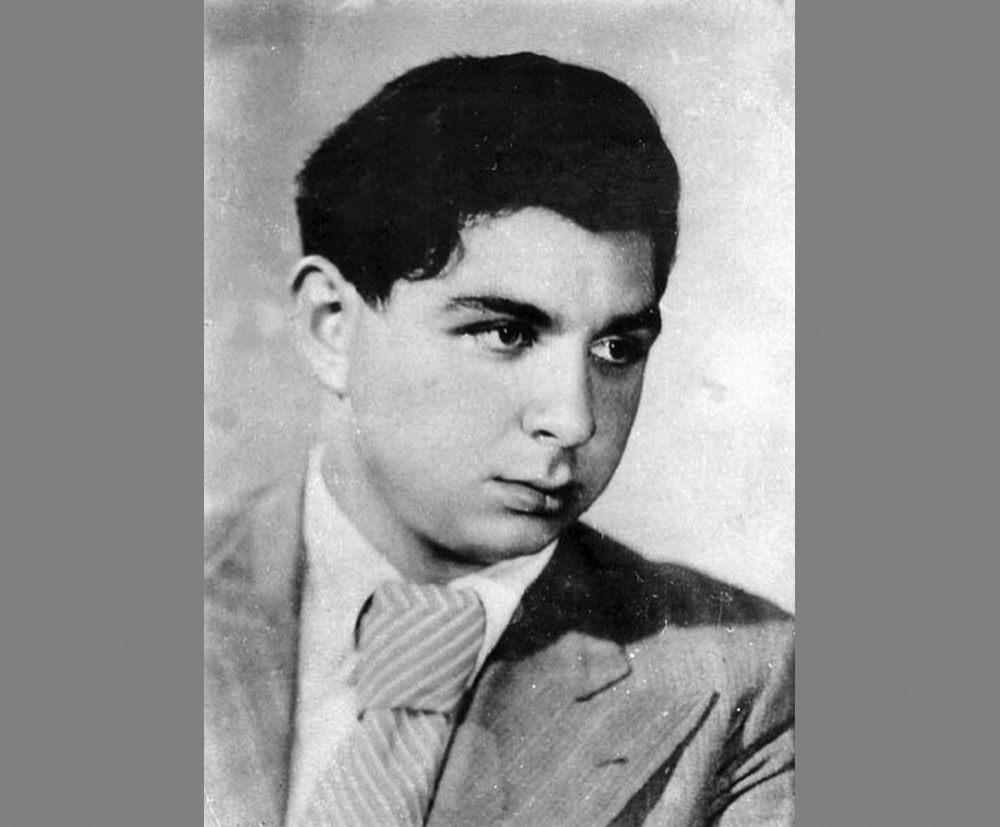

Boris Bomstein 1940

Dieses Bild fiel plötzlich aus dem Fotoalbum heraus; mein Sohn wollte es an seinen Platz zurückstecken und fragte: „Mama, wer ist das?“ Das Bild war bereits 75 Jahre alt und denjenigen, der von diesem Foto auf uns schaute, gibt es seit 74 Jahren nicht mehr – meinen Onkel, den einzigen Bruder meiner Mutter. Dank dieses Bildes kehrte ich gedanklich in jene Stadt zurück, in der ich aufgewachsen bin.

Vor etwa 30 Jahren, kurz vor unserer Auswanderung nach Israel, unternahmen meine Mutter und ich eine Reise in die Vergangenheit, in die Jahre vor dem Krieg, als Kiew weder U-Bahn noch prächtige Brücken hatte und das Leben in der Stadt noch ganz anders ablief. Aber auch damals blühten die Kastanien und der Dnjepr floss vorüber. Auf seiner linken Seite, angekommen mit der Straßenbahn, fanden wir uns im Hof vor zwei alten Häusern wieder – einem Holz- und einem Backsteinhaus. Hier stand die Zeit still, zumindest für meine Mutter, denn es war der Hof ihrer Kindheit.

Matratzen im Hof

Sie wuchsen zusammen auf, diese Kinder aus den sieben „Kommunalkas“ (Kommunalka, zu Deutsch Gemeinschaftswohnung, ist in Russland im 19. Jahrhundert mangels Wohnraums entstanden. In solchen Mehrzimmerwohnungen teilten mehrere Parteien / Familien den Sanitär- und Küchenbereich, - Anm. d. Übers.). Alle Nachbarn waren durch Zufall jüdisch und der Hofkehrer Onkel Vanja war der Einzige im Haus, der kein Jiddisch sprach. Die älteren Jungs begeisterten sich für Fußball, Mädchen spielten Mutter und Tochter, und die Frauen kochten zusammen in den Gemeinschaftsküchen, stritten und vertrugen sich wieder. In den drückend heißen Sommern trugen Kinder Matratzen in den Hof und übernachteten dort, ohne Angst vor bösen Menschen zu haben… Das kann ich mir, die ich in einem Hochhaus, in einer Wohnung im neunten Stockwerk, aufgewachsen bin, kaum vorstellen.

Aber am 22. Juni 1941 fanden die lauten Kinderspiele ihr jähes Ende. Der Hof wurde still. Die zwanzigjährigen Jungs hielten ratlos ihre Fußballkarten in der Hand… Es fand an diesem Tag keine Eröffnung des neuen Stadions statt. An jenem Sonntag wurde die Welt der sieben Kommunalkas des alten Kiewer Hauses für immer zerstört.

Meine Mutter, die 12-jährige Irina „Irotschka“ Bomstein, öffnete die Tür. Geklingelt haben zwei junge Frauen. „Gibt es bei euch Komsomolzen? Wir melden sie zur Bürgerwehr an.“ (Komsomolzen hießen Mitglieder des Komsomol, der Jugendorganisation der Kommunistischen Partei für Heranwachsende von 14 bis 28 Jahren. Die Organisation existierte bis 1991 und hat sich im Zuge der Gorbatschowschen Reformen selbst aufgelöst, - Anm. d. Übers.). Meine 12-jährige Mutter antwortete stolz: „Ja, mein Bruder Boris ist Komsomolez“. Boris war 20 Jahre alt, er arbeitete als Beleuchter am Operntheater und wartete auf einen Studienplatz an einer der Leningrader Hochschulen. Kürzlich hatte er eine Blinddarm-OP. Er hatte alles Recht, zusammen mit seiner Familie evakuiert zu werden. Aber das wollte er nicht.

Seine Mutter, Ruchl-Lea – meine Großmutter –, konnte ihn nicht umstimmen. Im Juli 1941 fuhr der Zug mit Evakuierten von Kiewer Bahnhof in Richtung Ural los. Auch die Familie Bomstein war dabei, nur ohne Boris. Die jungen Leute, Komsomolzen, hoben am Rande der Stadt Schützengräben aus, planten, die Brücken zu sprengen. Am 18. September kam ein Brief von ihm an seine Eltern, damals in Kasachstan, voller Enthusiasmus und Siegesglaube. Diesen Brief gibt es nicht mehr. Das war die einzige Nachricht von Boris.

Die Schützengräben der Komsomolzen waren jedoch kein Hindernis für die Nazis. Die Rote Armee verließ Kiew und zog sich in die Wälder zurück. Großmutter Lea wartete vergebens auf weitere Briefe ihres Sohnes. Sie lief immer wieder in die Wehrmelde- und Einberufungsämter, schrieb Anfragen, erhielt aber erst im Januar 1944 die Antwort: „Ihr Sohn, der Rotarmist Boris Bomstein, wird seit Oktober 1941 vermisst“. „Vermisst“ ist für die Familie ein schreckliches Urteil – denn man gibt die Hoffnung nicht auf. Hoffnung auf ein Wunder, das selten wahr wird. Oma Lea glaubte, dass ihr Wunder wahr werden würde. Im Frühjahr 1944 kehrte die Familie Bomstein in die fast zerstörte Stadt zurück, in ihre von Fremden bewohnte Wohnung. Die Familie musste sich in einem Keller niederlassen, und es dauerte lange, bis es der Großmutter gelang, ihre Wohnung zurückzubekommen. Sie dachte, dass ihr Junge hierhin, in diesen „seinen“ Hof, heimkommen würde. Alle Freunde von Boris wurden getötet, keiner seiner gleichaltrigen Nachbarn kehrte von der Front zurück, aber meine Großmutter wartete auf ihren Sohn. Schließlich erhielt sie ja keine Todesnachricht!

Aber eines Tages klopfte eine Verwandte an die Tür: ihr Mann Lew, der Bruder meines Großvaters, fiel in Stalingrad. Sie brachte seinen Brief von der Front mit, wo er sein zufälliges Treffen mit Boris im Herbst 1941 erwähnte; es war im Wald, sie versteckten sich vor den Deutschen. Boris‘ Beine waren geschwollen, er konnte kaum gehen. Es war gefährlich, sich zu zweit weiterzubewegen, und sie beschlossen, dass jeder alleine gehen solle, um sich beim Charkowschen Wehrmeldeamt zu treffen. Drei Tage lang wartete Lew auf seinen Neffen, aber Boris kam nicht.

Trotzdem wartete meine Großmutter bis zu ihrem Tod 1960 auf ihren Sohn. „Ich kann nicht glauben, dass er nicht mehr ist“, sagte sie.

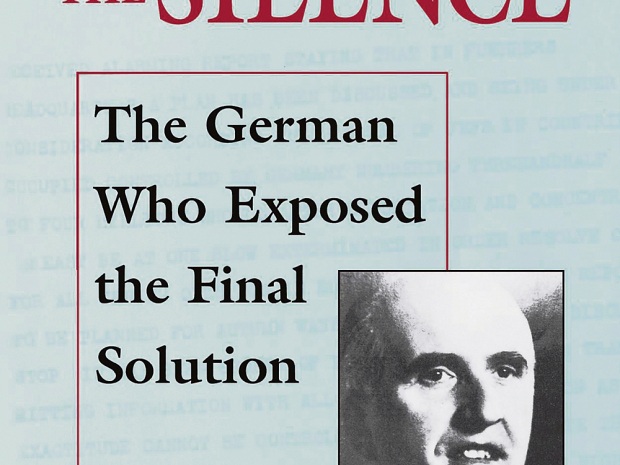

Ein Buch taucht auf

50 Jahre später fand diese Geschichte ihre Fortsetzung. 1993, bereits in Israel lebend, sah meine Mutter bei den Bekannten, die ebenfalls aus Kiew stammten, „Das Buch des Gedenkens“, herausgegeben von I. Saslawski in der Ukraine anlässlich des 50. Jahrestages der Tragödie von Babi Jar. Das Buch beinhaltete die Namen aller Opfer einer der blutigsten Gräueltaten des Faschismus.

Es gibt keinen Juden, dessen Herz bei den Worten „Babi Jar“ nicht zusammenzuckt. Denn dieser Name vereint all die großen und kleinen Schluchten in der Ukraine, Weißrussland, Lettland und Litauen voller Trauer und zerstörter Leben. Für die Kiewer ist Babi Jar ein gemeinsamer Friedhof für ihre Verwandten und Freunde, und der Gedenktag ist für alle gleich – der 29. September. Viele poetische und prosaische Zeilen sind Babi Jar gewidmet (Babi Jar – in der Schlucht bei Kiew fielen mehr als 33.000 Juden dem von Angehörigen der SS, SD, Wehrmacht und ukrainischer Hilfspolizei durchgeführten, 36 Stunden dauernden Massaker zum Opfer - Anm. d. Übers.).

Es gab in diesem Buch keine Biografien, keine Emotionen – nur die alphabetisch aufgeführten Namen, Adressen, das Alter, manchmal die Fotos von Opfern. Auf Seite 20 sahen meine Mutter und ich plötzlich: „Bomstein, Boris Grigorjewitsch, 20 Jahre alt“; auch die Adresse stimmte.

Wir waren ganz still; es fiel uns schwer, zu reden. Mein Onkel – auf dieser Liste, die in die Ewigkeit führt. Wie konnte es passieren, dass er in Babi Jar war? Das werde ich nie erfahren. Wie gut, dass diese Gewissheit erst nach dem Tod der Großmutter kam und sie mit Hoffnung im Herzen sterben konnte.

In unserer Familie werden das einzige Foto von Boris, die vergilbte Benachrichtigung, dass er vermisst sei und ein Seidentuch – sein Geschenk an die Schwester – in Ehren aufbewahrt.

Aus dem Russischen von Irina Korotkina

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung