„Wir küssen uns durch die Briefe hindurch“

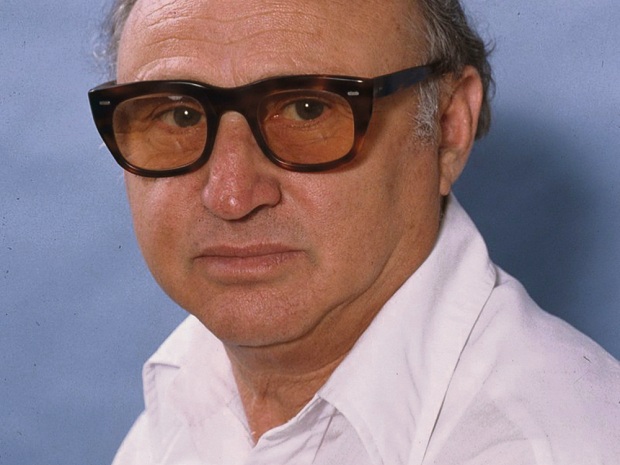

Der Münchener Zeithistoriker Carlos Haas untersucht in seinem Buch, wieviel Privatheit es in den 1.200 Ghettos Osteuropas gab, wie die verfolgten und drangsalierten Juden es schafften sich in den beengten Wohnverhältnissen einen Rest an Würde zu bewahren.

Das lateinische Substantiv „privatum“ bezeichnet im Deutschen „das Eigene“. Das dazugehörende Verb „privare“ bedeutet im Deutschen: „befreien“, aber auch – „berauben“. Der Wortbedeutung nach ist das private Leben demnach dem Leben in der Öffentlichkeit und für die Öffentlichkeit beraubt. Das Individuum habe das Private der (politischen) Öffentlichkeit entrissen, eben geraubt, meint Carlos Alberto Haas, in München lehrender Zeithistoriker in seiner Untersuchung über das Private im Ghetto, und müsse es deshalb vor den Ansprüchen der Öffentlichkeit schützen und verteidigen. In den Zwangsgemeinschaften der Ghettos, die die Deutschen gleich zu Beginn des Zweiten Weltkrieges eingerichtet hatten, entwickelten Juden Strategien, um bestimmte Bereiche vor dem Zugriff der Besatzer zu schützen – ihre Privatheit.

Mit dem Überfall auf Polen errichteten die Deutschen in Osteuropa ab September 1939 etwa 1.200 Ghettos. Haas hat für sein Dissertationsprojekt in Ghetto-Archiven von Washington und New York über Jerusalem und dem Ghetto-Kämpfer-Archiv im Kibbuz Beith Lohamei Ha-Getaot bis Warschau verstreut lagernde Tagebücher und Briefe von Ghettobewohnern in Warschau, Łόdź, die beiden Großghettos, und zwei kleineren Ghettos in Tomaschow und Petrikau auf der Suche nach der Privatheit der im Ghetto Lebenden ans Licht gebracht und herangezogen, eine Materialwucht, die ihrer Fülle und Vielgestaltigkeit wegen bestechen und den Leser nicht unberührt lassen. Allein das Jüdische Historische Institut in Warschau beherbergt über 7.000 Berichte und Aussagen von Überlebenden des Holocaust – Quellen, die den Ghettoalltag dokumentieren.

Der „Krepierwinkel Europas“

Von Privatheit im heute landläufigen Verständnis in den Ghettos kann kaum die Rede sein und so definiert Haas den Begriff als „Set sozialer Praktiken“. Es geht ihm weniger um die Frage, „ob“ es einen Alltag in den Ghettos gegeben hat, als um die Frage, „wie“ Ghettobewohner mit den extremen Lebensbedingungen umgingen und „wie“ sich ihre sozialen Praktiken veränderten.

„Ein Fremdling in Europa ist der Tod von Litzmannstadt-Ghetto“, mit diesen Worten leitete der Schriftsteller Oskar Singer, Leiter des Ghetto-Archivs in Łόdź – das die Nazis in „Litzmannstadt“ umbenannt hatten – seinen Ghetto-Bericht am 27. Juli 1942 ein. „Die Wandlung des Lebensstandards hat sich mit einer Rasanz vollzogen, die auch die kühnste Phantasie nicht erahnen konnte“, fährt Singer fort. „Fremd ist das Leben geworden, fremd also auch der Tod. Die überlebende Welt wird kaum eine plastische Vorstellung haben vom Leben und Sterben in Litzmannstadt-Ghetto. Schon jetzt hört man immer wieder die dumpfe Frage: Wird je ein Mensch der Nachwelt sagen können, wie wir hier gelebt haben und gestorben sind?“ Diese schnörkellosen und doch auch so poetischen Worte dieses Ghetto-Chronisten bedürfen keines Kommentars. „Hier steht alles Kopf“, beschreibt Singer die Situation im Ghetto und für die Juden sei das Leben dort eine „Elementarkatastrophe“. Das Ghetto von Łόdź, das war der „Krepierwinkel Europas“, so hat es Oskar Rosenfeld bezeichnet, ein anderer Chronist des Ghettos Łόdź/Litzmannstadt.

Bei seiner Errichtung am 8. Februar 1940 drängten sich 160.000 Menschen auf 4,13 Quadratkilometern in 31.000 Zimmern im Ghetto Łόdź. Die tatsächliche Dichte lag eher bei 60.000 Menschen pro Quadratkilometer. Die Kosten für die tägliche Versorgung der Ghetto-Bewohner wurden auf 23 Pfennig pro Kopf festgelegt. Noch größere Enge prägte die Wohnsituation im Warschauer Großghetto, wo im Januar 1941 auf etwas über drei Quadratkilometern bebauter Fläche um die 400.000 Menschen in Zwangsgemeinschaft lebten. In Petrikau lebten durchschnittlich etwa fünf Personen in einem Zimmer, das heißt 77 bis 110 Personen in einem Haus. Eine Wohnung im Ghetto zu finden, war nachgerade aussichtslos. Chaim Kaplan schrieb in sein Tagebuch in biblischer Konnotation: „Eine Wohnung zu finden ist so schwer wie trockenen Fußes das Schilfmeer zu überqueren“.

Angesichts der häuslichen Enge war auch innerhalb einer Familie eine Trennung der Geschlechter etwa im Hinblick auf das Schlafen nicht mehr möglich. Die Familienmitglieder schliefen gemeinsam auf dem Boden, auf Sofas oder auf dem Bett. Möglichkeiten, sich zurückzuziehen und Momente der Intimität gab es keine. Da man jederzeit mit Übergriffen von Seiten der Deutschen rechnen musste, steigerte sich das Konfliktpotenzial, selbst unbedeutende Vorkommnisse konnten Streitereien auslösen. Andererseits stärkte die gleiche Bedrohungserfahrung das Zusammengehörigkeitsgefühl.

Die Realität in den Ghettos war geprägt von katastrophalen hygienischen und sanitären Bedingungen, von Nahrungsknappheit, Krankheiten und Hunger, Zwangsarbeit und Deportationen, ab einem gewissen Zeitpunkt das Wissen um die eigene Vernichtung. Es gab keine Freizeit in Abgrenzung zur Arbeitszeit, es gab keine private häusliche Sphäre in Abgrenzung zur öffentlichen Sphäre des Politischen. Kurzum: die permanente existenzielle Bedrohung machte Privatheit scheinbar undenkbar – jedenfalls nach heutigem Verständnis.

Wieviel Privatheit war unter diesen obwaltenden Umständen demnach möglich? Größe und Bevölkerungszahl des jeweiligen Ghettos hatte Einfluss auf die „Transformation des Privaten“.

Wände einreißen, um Platz zu schaffen

Im Warschauer Ghetto – wie in anderen Ghettos auch–war den Juden die Bewegungsfreiheit genommen, der öffentliche Raum der Straße, um Verwandte oder Freunde zu treffen, stand ihnen nicht mehr zur Verfügung. Um der Enge des hoffnungslos überfüllten Ghettos zu entgehen, rissen die Ghettobewohner die Wände ihrer Keller und Dachböden ein und verschoben so die herkömmlichen Grenzen zwischen privater und öffentlicher Sphäre. Auf diese Weise gewannen sie die verlorene Bewegungsfreiheit ein Stück weit zurück, um ihren Wunsch nach Nähe erfüllen zu können.

Im Ghetto war die Hausgemeinschaft die wichtigste räumliche Bezugsgröße. Die meiste Zeit des Tages verbrachten Juden bei Zwangsarbeit in einer der Fabriken, den Rest der verbliebenen Zeit im beengten Zuhause. Das Haus war ein Ort sozialer Interaktion. In „Litzmannstadt“ mussten die Bewohner, wenn sie abends nach Hause kamen, im Dunkeln sitzen, da es verboten war, nach 20 Uhr elektrisches Licht zu benutzen. Vor allem während der Wintermonate, in denen es bereits nachmittags dunkel wurde, schränkte dieses Verbot jede Aktivität wie z. B. Lesen ein.

Da sind die zwischenmenschlichen Beziehungen: Dinge, die vor der Ghettoisierung normal waren, galten unter den Bedingungen von absoluter und unberechenbarer Gewalt mit einem Mal nicht mehr. Bestimmte Voraussetzungen für Freundschaft und Familie, die vor der Besatzung selbstverständlich waren und nicht hinterfragt werden mussten, waren im Ghetto wesenslos geworden. Die Quellenlage erwies sich in Hinsicht auf Zweierbeziehungen, auf Liebe und Sexualität, naturgemäß als schwierig. Es gibt kaum zeitgenössische Ego-Dokumente, in denen die Autoren offen über diese intimen Aspekte ihres Lebens schrieben.

Auch unter den Bedingungen des Ghettos gab es Liebe und Liebesgeschichten, sexuelle Aktivitäten und Affären. Sexuelle Handlungen bzw. die Bereitschaft, auch längerfristige Beziehungen einzugehen, waren im Ghetto zu einer „Ware“ geworden, mit deren Hilfe man sich bessere Überlebenschancen ausrechnete. Gerade für junge Menschen überstrahlten erste Erfahrungen die sonstigen negativen Erlebnisse. Eheschließungen waren verbreitet und hatten nicht zuletzt ihren Grund darin, gemeinsam besser den Notlagen widerstehen zu können. Oskar Rosenfeld schreibt in sarkastischem Tonfall: „Herzen finden sich in der Atmosphäre des Kerkers. … Denken nicht an die Zukunft.“ Im Mai 1942 heirateten allein in „Litzmannstadt“ 42 Paare, teilweise aus Angst, ohne Trauschein bei einer Deportation getrennt zu werden.

Romanzen im Ghetto

Es konnte nicht ausbleiben, dass sich im Ghetto zwischen jungen Menschen Gefühle der Zuneigung entwickelten. Ruth Goldbarth schreibt ihrer Freundin Edith Blau über einen Verehrer: „Der ideale Flirt … Groß und fabelhaft gewachsen, mit einem frechen, hübschen Jungengesicht, bestimmt nicht übermäßig klug, aber … witzig und guter Laune. Mit einem Wort: Bel ami! Alter: keine zwanzig. Beruf: Lumpensammler …“

Tagebucheintragungen belegen schonungslos unfassbare Ereignisse, wie sie Abraham Lewin im Warschauer Ghetto am 13. Mai 1942 notierte: Darin schildert er, wie die Deutschen am Vortag eine Gruppe jüdischer Männer und Frauen gezwungen hatte, sich in einem Bad nackt auszuziehen und sexuelle Handlungen aneinander vorzunehmen. Die Uniformierten filmten diese Szene, wohl auch, um ihren eigenen Voyeurismus zu befriedigen. Dies war zugleich Teil eines Systems der sexuellen Denunziation, um die vermeintliche Triebhaftigkeit von Juden als potenzielle Sexualverbrecher zu belegen. Lewin empfand die psychische und physische Grausamkeit, die sich in dieser sexualisierten Gewaltszene offenbarte, zu barbarisch, um sie in Worte zu fassen, es gäbe für ein solches Ereignis, notierte er, keine Bezeichnung in „unserer verarmten Zunge“.

Generell war jüdische Existenz unter deutscher Besatzungsherrschaft aufgrund der völlig asymmetrischen Machtverhältnisse in hohem Maße instabil und veränderte sich ständig. Niemand im Ghetto hatte wirklichen Einfluss auf die von den Deutschen gesteckten Rahmenbedingungen. Es war gefährlich, auf SS oder andere Bewacher zu stoßen, die Bevölkerung war zu jeder Tages- und Nachtzeit permanent von Terroraktionen der Deutschen bedroht. Indes war das Bedürfnis, seine Angehörigen zu treffen, stärker als die Angst vor chaotischem Terror. Unter diesen Umständen mussten sich die Menschen ständig neu an die fragilen Rahmenbedingungen des Privaten anpassen. Stets mussten die Insassen des Ghettos ihre sozialen Praktiken situativ anpassen und zum Teil grundlegend revidieren, um sich Residuen menschlicher Autonomie zu bewahren.

Die Deutschen schlossen alle religiösen Einrichtungen und unterbanden damit die Schabbat- und Feiertagsgottesdienste, um jedwede religiösen Praktiken und die religiöse Infrastruktur zu zerstören. Damit war die aus der jüdischen Religion erwachsene Wochenstruktur ausgehebelt, eine traditionelle Struktur, die bis in säkulare jüdische Gruppierungen hinein ihre Wirkung entfaltete. Geschäfte hatten am Schabbat geöffnet zu sein. Jüdische Religion sollte während der Ghettozeit keine Rolle mehr spielen. Im Tagebuch des Chaim Kaplan findet sich zum Verbot, Pessach 5701 (1941) zu feiern der Eintrag: „Ich fürchte, dass wir unseren Feiertag in einen Werktag verwandeln werden. Zum Gebet gibt es weder Synagogen noch Lehrhäuser. Ihre Tore sind geschlossen und Finsternis herrscht in den Zelten Israels. Zum Essen und Trinken gibt es weder Matzen noch Wein“.

Gottesdienste sind verboten, Geschäfte öffnen am Schabbat

Trotz der vielen Restriktionen und Verbote erwiesen religiöse Praktiken große Beharrungskraft, wenngleich viele keine Antworten auf die Erfahrung von Verfolgung, Leid und Vernichtung fanden und an den „untätigen“ jüdischen Gott zu zweifeln begannen. Gleichwohl unternahmen Ghettobewohner große Anstrengungen, die Lebensführung weiterhin nach religiösen Geboten auszurichten. So fanden ursprünglich öffentliche Dinge wie Schulunterricht oder Gottesdienste nur noch in geschützten privaten Räumen verborgen statt, während etwa vertrauliche Gespräche aufgrund der drängenden Enge in den Wohnunterkünften nur noch im öffentlichen Raum möglich waren. Der Rückzug in das Private erfolgte vorderhand nicht mehr mit Blick auf die Besatzer, sondern auf die jüdische Selbstverwaltung – Privatheit entstand als Schutzraum neu.

Aus der Vorstellung, trotz allem eine bessere Zukunft vor sich zu haben, schöpften viele im Ghetto Kraft und Durchhaltevermögen für die Gegenwart – eine trügerische Hoffnung. Izrael „Lutek“ Orenbach schrieb im April 1940: „Wir küssen uns durch die Briefe hindurch und denken: Alles wird gut. Irgendwann, wenn ich ein alter Mann bin, werde ich diese Briefe lesen und denken: Ich war so jung, und alles war so schön“. Orenbach sollte sich irren – er wurde 1942 in Treblinka ermordet, 22-jährig.

Je länger der Krieg dauerte, desto mehr schwanden die tatsächlichen Aussichten darauf, Krieg und Ghetto zu überleben. Aus den persönlichen Notizen lässt sich herauslesen, dass die Ghettobewohner kaum noch an eine Zukunft glaubten. Der Überlebenswille schwand in dem Maße wie die Sterblichkeitsrate zunahm. Am 17. April 1942 vermerkte der 18-jährige Dawid Sierakowiak in seinem Ghettotagebuch: „Ich will immer noch lesen und lernen. Ich leihe Bücher aus, mache Pläne und habe Projekte, aber es gibt nichts, das ich verwirklichen könnte“. Es war nicht allein das winterkalte Wetter, dass den jungen Mann verzweifeln ließ, sondern der Hunger war die Ursache für seine Kraftlosigkeit – ein Zyklus aus Krankheit, Schwäche und Hunger. Er verlor jede Hoffnung, ins Leben zurückzukommen. Längst gaben die Vernichtungsaktionen der Deutschen den Takt vor, an dem sich das Leben im Ghetto ausrichtete, und es war wahrscheinlicher zu sterben und auf dem jüdischen Friedhof beerdigt zu werden, als das Ende der Ghettoisierung zu erleben.

Das individuelle Lesen und Schreiben – zuhause oder an einem möglichst ungestörten Ort – blieb ein wichtiger privater Zeitvertreib, oftmals die einzig verbliebene Möglichkeit, Selbständigkeit und Unabhängigkeit zu erhalten und sich so ein Minimum an menschlicher Autonomie zu bewahren.

In einigen Tagebucheinträgen bezeichnet der Pädagoge und Linguist Chaim Kaplan das jüdische Volk als „eingepferchte Herde Vieh“, neben der „Hölle“ das zweite Sprachbild, mit dem er versuchte, die Realität zu beschreiben. Das Ghetto selbst nannte er „Kerker“ und „Massengrab“. Mit der Abriegelung des Ghettos waren die Juden aus der „Gesellschaft des Menschengeschlechts“ ausgestoßen.

Keine Trauer mehr

Das Sterben der Menschen an Hunger und Erschöpfung in „Litzmannstadt“, geschah vor den Augen aller Ghettobewohner, jeder konnte die Agonie der Sterbenden sehen und hören. Man gewöhnte sich daran, dass der Tod in der Öffentlichkeit stattfand und nicht mehr im geschützten Raum eines Privatzimmers. In der Folge brachte bald kaum einer mehr Empfindungen wie Mitleid und Trauer auf, der Anblick von Leichen war normal geworden.

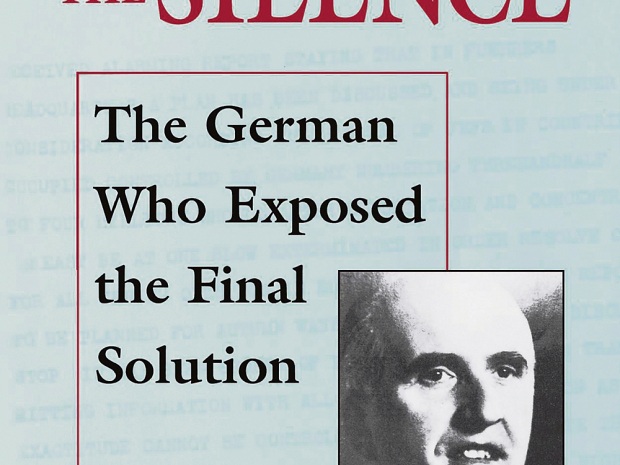

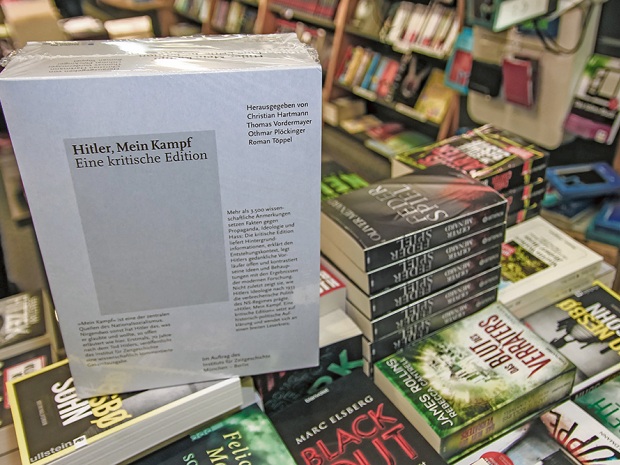

Die einzigartigen Zeugnisse der „Ghettomenschen“ lassen sich als der stolze Rest von Normalität und Humanität gegenüber einer aus den Fugen geratenen Welt des Terrors lesen. Die Tagebuchschreiber gaben ihren Erlebnissen und Erfahrungen im Prozess des Schreibens eine gewisse Ordnung. Sie versuchten, durch das Schreiben einer sinnlosen gewordenen Welt einen Sinn zu geben und der Nachwelt klar zu machen, dass das Erlebte tatsächlich passiert war. Kurz: Die Ghetto-Sprache steht im bizarren Kontrast zu der Sprache, die die Nationalsozialisten in ihren Befehlen und Bekanntmachungen im Ghetto verlauten ließen.

Haas zeigt, dass Juden nicht nur passive Opfer und eine „amorphe Masse“ waren, sondern trotz der existenzbedrohenden Situation durchaus aktiv versuchten, sich eigene „private“ Prioritäten zu setzen – ihre Form von Widerstand. Gerade das Schreiben, das Zeugnis-Ablegen, eröffnete vielen Ghettobewohnern eine Möglichkeit, in einer fremdbestimmten Umwelt einen Ausdruck von Selbstbestimmung und Autonomie zu finden. Unzählige Egodokumente aus der Welt der Ghettos für die heutige Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu haben, ist das Verdienst von Carlos Alberto Haas.

Die Tagebücher waren elementar für die Ghetto-Bewohner

Chaim Kaplan erhob seine Chronistentätigkeit zur historischen Verpflichtung und sah sich als Chronist aufgerufen, die Ghettoereignisse wahrheitsgemäß abzubilden, um einem imaginierten zukünftigen Leser ein verlässliches Zeugnis an die Hand zu geben. Vor der Deportation konnte Kaplan sein Tagebuch verstecken. Er selbst wurde 1942/43 gemeinsam mit seiner Frau in Treblinka ins Gas gestoßen. Kaplan wusste um sein Schicksal und auch um die Tatsache, dass ihm nur noch wenig Zeit für das Tagebuchschreiben blieb. Sein letzter Gedanke galt seinem Tagebuch: „Wenn mein Leben endet – was wird aus meinem Tagebuch werden?“ Ein polnischer Auswanderer brachte einen Teil der Tagebücher 1962 in die USA, die von der Universität New York erworben wurden: „Darum ist jeder Tagebucheintrag kostbarer als Gold, wenn alles niedergeschrieben wird, wie es geschah – ohne Übertreibungen und Verzerrungen“. Und er fügte ahnungsvoll hinzu: „Meine Chronik wird dem künftigen Historiker als Quellenmaterial dienen“.

Nach der Lektüre der Haas’schen Untersuchung wird der Leser an die ursprüngliche Bedeutung des Privat-Begriffs als etwas Geraubtes erinnert, an das Private im Ghetto als etwas, das verteidigt und geschützt werden musste. Das konnte unter den obwaltenden Umständen angesichts eines vom Vernichtungswillen getriebenen Feindes nur bescheiden gelingen.

Carlos Alberto Haas: Das Private im Ghetto. Jüdisches Leben im deutsch besetzten Polen 1939 bis 1944, Wallstein Verlag, Göttingen 2020, 370 S., 32 Euro

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung