2005: Vor 15 Jahren wurde Gaza den Araber geschenkt und Juden wurden von Juden vertrieben – für nichts und wieder nichts.

15 Jahre zurück wurden Gusch Katif und andere blühende jüdische Siedlungen im südlichen Gaza-Streifen im Rahmen eines einseitigen und umstrittenen Rückzug-Plans evakuiert und zerstört. In den folgenden Monaten wurde das Gebiet an die „Palästinensische Autonomiebehörde“ übergeben. Seitdem sind Jahre 15 Jahre des ununterbrochenen Terrors der Hamas gegen Israel und jüdisches Leben vergangen. Gusch Katif bleibt mehr denn je ein Symbol einer politischen Fehlentscheidung und der nationalen Schande.

Eine vom Gaza-Abzug 2005 betroffene jüdische Familie trauert.

Im April 1982, drei Jahre nach der Unterzeichnung des israelisch-ägyptischen Friedensvertrages, wurden Avi und Lora Farhan mit ihren kleinen Kindern aus dem israelischen Städtchen Yamit im Nordosten der Sinai-Halbinsel zwangsumgesiedelt.

Am 14. August 2005 reservierte ich, ohne zu zögern, einen Platz im Bus der IDF, der um drei Uhr nachts aus Eschkol nach Elei Sinai (damals eine israelische Siedlung am Nordrand des Gaza-Streifens, - Anm. d. Übers.) fuhr. Am frühen Morgen des 15. August, auf dem großen Platz in Elei Sinai, wurde ich Zeuge eines surrealen Bildes – die Siedlung verschmilzt im dichten Nebel gemischt mit ätzenden Rauch: Teenager verbrennen Autoreifen.

Es ist noch sehr früh, und trotzdem schläft niemand in Elei Sinai. Am Vorabend fand im Bürgerzentrum eine Abschiedsveranstaltung statt. Und jetzt besprühen die Oberstufenschüler – die Augen rot von Schlafmangel und Tränen – den Asphalt; ich lese: „Elei Sinai – eine Familie“. „Und jetzt unterliegt diese Familie der Liquidation“: Das sagt, wie mit sich selbst redend, eine junge Frau neben mir. Sigal, so heißt sie, lebt hier seit 15 Jahren. „Wir haben drei Kinder“, erzählt sie, „das jüngste war erst zwei Jahre alt, als wir hierher gekommen sind. Dass wir jetzt wie Hunde auf die Straße geworfen werden, nicht mal das ist so schrecklich; schrecklich ist, dass wir gewaltsam auseinandergerissen werden: Hier, in Elei Sinai, herrschte immer eine fröhliche, familiäre Atmosphäre, alle sind einander so nah wie Geschwister! Verzeihen sie…“, Sigal wischt sich die Tränen vom Gesicht und geht. Einige Dutzend Meter von mir entfernt tritt aus dem Nebel eine Gruppe von Schülern heraus; ein Junge ist mit einer Decke umhüllt, das hat etwas Gespenstisches.

Auf dem Weg zu Familie Farhan überkommt mich ein seltsames Gefühl: In der Tat bin ich im Gespenster-Tal, dieses Städtchen ist agonisiert. Ein Teil der Bewohner, erzählen mir später die in der Synagoge versammelten Mütter, wollte nicht auf den „Tag des Jüngsten Gerichts“ warten: Um den Kindern ein fürchterliches Trauma zu ersparen, fuhr man los, einfach weg – außer einem Hotelzimmer in Aschkelon bekam man nichts angeboten. „Mein Haus ist nicht zu verkaufen!“ steht auf dem Tor eines Einfamilienhauses, das idyllisch im Grünen steht. Vor ein paar Monaten, als alles bereits beschlossen war, feierten die Anwohner den 23. Jahrestag der Gründung von Elei Sinai. Auf einer Wiese am Meer, in den rosa-goldenen abendlichen Sonnenstrahlen, sprach der Gründer der Siedlung, Oberst der Reserve Avi Farhan, Worte der Hoffnung aus. Der letzten Hoffnung; nicht auf die Regierung, sondern auf ein Wunder. Auf den Ewigen. Auf die Gerechtigkeit, die auf diesem von Gott gegebenem Land triumphieren wird.

Nein, der Ewige schenkte der verzweifelten, flehentlichen Bitte keine Beachtung, auch am vorigen Donnerstag nicht, als sich in Tel Aviv auf dem Platz der Könige Israels (1995, nach der Ermordung Yitzhak Rabins, wurde der Platz zu dessen Ehren in Rabinplatz umbenannt, - Anm. d. Übers.) über einer Viertelmillion unserer Landsleute versammelten. Der heutige Tag ist der letzte Tag. Der letzte Tag des Elei Sinai…

Ich gehe durch das sterbende Städtchen. Die Fensterscheiben vieler Häuser sind zerbrochen, es fehlen Türen, und so sind die Gebäude Skeletten ähnlich, man kann durch sie hindurchsehen. An der Wand eins leeren Hauses steht: „Die israelische Regierung verkündet mit Bedauern den Tod der Demokratie.“ Wie eine Gedenkkerze, brennt im Eingang des Hauses eine Neonlampe. Daneben, an den Zaun angelehnt, steht eine aus dem Boden herausgerissene, entwurzelte Palme.

„Verzeihung, suchen Sie jemanden?“ – eine leise männliche Stimme bringt mich zurück in die Realität.

„Ja, ich möchte zu Familie Farhan.“

„Sie müssen hier rechts weiter… Warten Sie! Geht es Ihnen nicht gut?... Möchten Sie Kaffee? Ein Glas Wasser? Oder vielleicht Herztropfen?“

Ich zwinge mich zu einer Antwort, habe jedoch keine Stimme, bringe es nur zu einem kaum zu hörenden „nein danke“. Der Mann reicht mir einen Fetzen Toilettenpapier: „Trocknen Sie ihre Tränen. Wir haben geschworen, nicht zu weinen.“

„Ich weine nie, nie! Seit zwölf Jahren berichte ich über die palästinensischen Terrorattacken; es ist besser, sich nicht daran zu erinnern, was ich alles gesehen habe; ich stand in einer Blutlache, und trotzdem weinte ich nicht.“

„Bitte trocknen sie Ihre Tränen; sie wollten doch Lora Farhan besuchen? Sie hat es heute am schwersten, man darf sie nicht noch trauriger machen: Sie und Avi mussten bereits eine Zwangsdeportation mitmachen, aus Yamit…“

Der Anker

Vor dem Haus von Avi und Lora Farhan stolpere ich fast über einen massiven Eisenanker. Später werde ich im Hof noch mindestens drei weitere Anker entdecken: Familie Farhan kam nach Elei Sinai, um für immer zu bleiben.

Es ist sieben Uhr morgens, die Haustür ist abgeschlossen. Es gibt keinen Container, keine Umzugskartons – nichts deutet darauf hin, was der Pressesekretär des US-Außenministeriums „Abzug von Truppen“ nennt und in Israel verschämt „Evakuierung“ heißt.

Ich sitze vor dem Haus und warte. Bald hört man die Stimme des Rabbiners über Megafon: „Meine Brüder und Schwestern, innerhalb der nächsten Stunde wird aus der Synagoge die Thorarolle herausgetragen: Ich warte auf euch. Itzig Levi, dich erwarte ich. Auch dich, Haim, auch dich, Ofer und dich, Avi Farhan.“

Neben mir steht plötzlich ein älterer Kollege vom Fernsehen, ein Riese mit weißen Haaren. „Gestern habe ich die ‚Evakuierung‘ der Grabsteine vom Friedhof gefilmt“, sagt er. „Ich war bei Militär, hatte im Krieg gekämpft, und trotzdem nichts dergleichen gesehen. Ich schäme mich, das zuzugeben, aber ich musste weinen wie ein Kind.“

Es versammelten sich immer mehr Journalisten: In einer halben Stunde werden hier Offiziere der IDF eintreffen, um den Einwohnern Anordnungen für die Deportation zu übergeben, laut deren man binnen 48 Stunden die Häuser und das gesamte Gebiet freiwillig zu verlassen habe. Anderenfalls würde man mit Anwendung von Gewalt abgeschoben, dabei würde ein Drittel der zustehenden Geldentschädigung wegfallen. Sogar BAGAZ (der Oberste Gerichtshof Israels, - Anm. d. Übers.) bezeichnete diesen Gesetzparagraphen als „drakonisch“; verworfen wurde er jedoch nicht.

Um acht Uhr morgens tritt ein bärtiger Mann aus dem Haus der Farhans heraus; das ist Abraham Gersi, Avi Farhans bester Freund.

„Avi und ich haben gemeinsam als Fallschirmspringer gedient. Ich wohne im Kibbuz Bejt ha-Schita; meine Frau und ich kamen nach Elei Sinai, um Avi und Lora in dieser schweren Stunde beizustehen. Alle nächsten Freunde der Farhans kamen hierher.“

„Was denken Sie als Reserveoffizier über diese Geschehnisse hier?“

„Ich werde Ihnen nicht als Offizier antworten, sondern als Jude: Niemand auf der Welt lässt so etwas zu! Niemand verhält sich so! Kein einziger Staat deportierte eigene Bürger, um dem Feind die bestellten Felder und dort erbauten Häuser zu überlassen. Zu meinem größten Bedauern und der Schande ist das heutige Israel ganz anders als es nach dem Sechstagekrieg war. Die Schwäche und Rückgratlosigkeit der Führung treffen die Nation am härtesten. Ich bin mir sicher, dass nach der schändlichen Flucht aus dem Gazastreifen und dem nördlichen Samaria viele meiner Landsleute, insbesondere junge Menschen, auswandern werden. Es gibt keinen Grund, hier zu bleiben und mit dem erniedrigenden Gefühl der Zugehörigkeit zu einer bezwungenen Nation zu leben.“

Das Unvermeidliche lässt sich nicht verdrängen

Während wir mit Abraham reden, tritt Avi Farhan aus dem Haus heraus, grüßt trocken die Journalisten. Charismatisch, sonst immer voller Energie, ist Avi heute völlig anders. Man hat den Eindruck, dass er mit aller Kraft versucht, sich vom Gedanken an das Unvermeidliche abzulenken und dass es ihm nicht vergönnt ist.

Lora und ich begrüßen uns wortlos. Ich sehe das Wohnzimmer mit einer Vielzahl der Familienfotos an den Wänden; aus der Tiefe des Hauses hört man die Stimme der jüngsten, 11-monatigen Enkelin von Lora und Avi. 1982 suchte Minister Ariel Scharon persönlich einen Ort aus, wo die aus Yamit deportierten Menschen eine neue Siedlung gründen können. Und dieses Haus, dachten die Farhans, würde für die Ewigkeit gebaut.

Wir begeben uns zur Synagoge, die Männer gehen voran. Unterwegs sagt die Frau von Abraham Gersi: „Schaut, eine Bibliothek! Was wird denn jetzt aus ihr? ...“

Synagoge: Zum Abriss freigegeben

In der Synagoge versammelten sich alle Einwohner. Einige Schritte von hier entfernt steht bereits der Bus, der die Soldaten herbrachte, dennoch lässt sich der Rabbi Zeit: Er betet und gedenkt namentlich jedes einzelnen der Freunde und Angehörigen, die gefallen sind oder alters- sowie krankheitsbedingt in Elei Sinai verstorben sind. Mit jedem Namen hört man aus der Frauenhälfte des Raums das Schluchzen, wie auf einer Beerdigung.

Ein Mann – Vater? Großvater? – mit Tränen im Gesicht drückt jemand einen laut weinenden Jungen an sich. Einer der Männer sinkt plötzlich zu Boden.

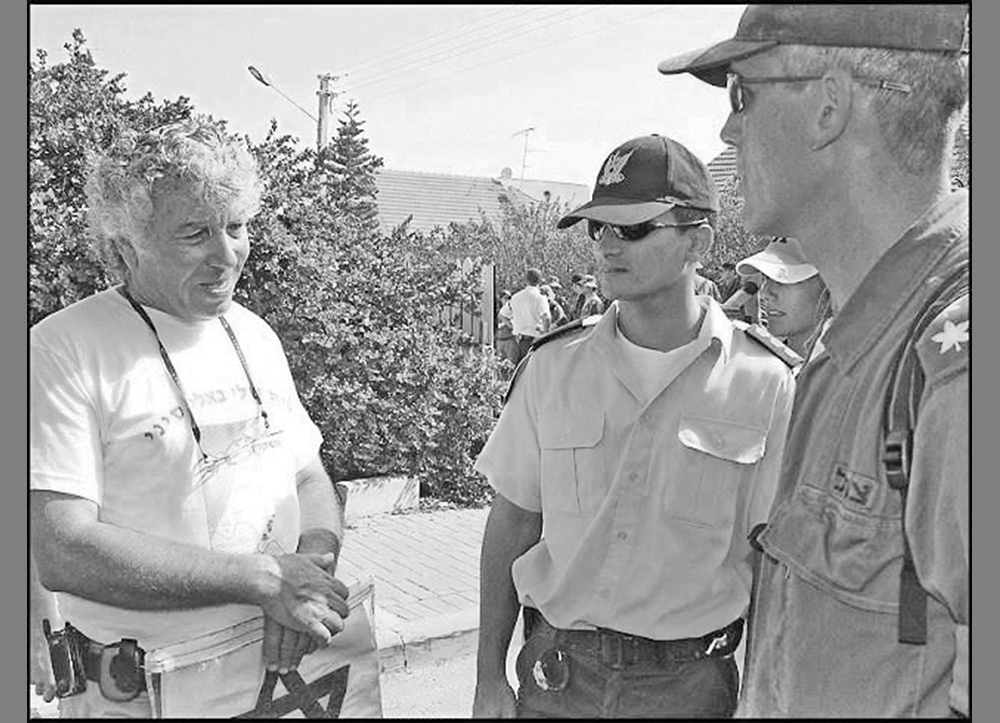

Avi Farhan spricht mit Soldaten

„Er ist bewusstlos!“. „Soll ich die Ambulanz rufen?“ – frage ich den neben mir stehenden bekannten Sänger Ariel Silber; es ist nicht so lange her, als er aus Protest gegen die Deportation nach Elei Sinai kam.

„Nicht nötig, der Arzt ist hier, zusammen mit den Anderen…“

„Brauchen Sie einen Arzt?“ – zu uns eilt einer der Offiziere, die herkamen, um die Deportation durchzuführen.

Währenddessen warnen die Oberstufenschüler: „Soldaten versuchen, die Synagoge zu besetzen!“ In der Tat, manche Soldaten, die momentane Verwirrung ausnutzend, befinden sich bereits in der Synagoge.

„Seien sie so nett, lassen sie uns in Ruhe und verlassen sie diese Räume“, spricht Oberst Farhan sie entschieden an und führt sie zur Tür.

Ich trete ein. Der ältere Mann ist wieder bei Bewusstsein, man gibt ihm zu trinken. Avi und Lora mit dem Sohn und zwei ihrer Töchter umarmen sich und gehen in Richtung ihres Hauses. Ich sehe, wie Lora zittert.

Vor Loras Augen wird immer dieses eine Bild stehen, immer und immer wieder denkt sie daran zurück, als sie am Tag der Deportation aus Yamit die Töchter – Michal (14), Ganit (12) und Keren (10) – alleine zuhause ließ und zusammen mit Avi ins Zentrum der Siedlung ging, zu einem Monument. Jemand aus der Siedlung rief ihnen zu: „Was macht ihr hier? Die Soldaten stehen schon vor eurem Haus!“ Avi und Lora rannten nach Hause und sahen von weitem, wie Soldaten das Haus umkreisen, eine dichte, starre, regungslose Kette. Hinter dem niedrigen Zaun standen die Töchter. Sie hatten bereits verkündet: „Dieses Haus wird nicht betreten, bevor unsere Eltern zurück sind.“ Und die Soldaten hatten nicht genug „Kampfgeist“, um über den Zaun zu schreiten.

Und heute? Wird sie die gleiche Situation erneut erwarten? Nur würden sich diesmal auch die Enkel den Soldaten in den Weg stellen…

Im Namen des Staates Israel...

Die Prozession – sie erinnert an eine Trauerprozession – erreicht das Haus der Farhans. Inzwischen stehen draußen die Umzugskartons, der Fernseher, die Waschmaschine. Lora umarmt die Nachbarin, beide weinen. Die Atmosphäre ist wie auf einem Friedhof vor der frisch ausgehobenen Grabstätte. Die Nachbarn – Ilana und David Ben Schimon – sitzen schweigend am Eingang ihres leeren Hauses, die Möbel sind bereits weg. David führt Avi und mich hinein; an der Wand im ehemaligen Wohnzimmer lese ich mit einem schwarzen Stift geschriebene Zeilen: „Ich muss euch hassen, denn ihr habt mich des Allerliebsten beraubt. Ihr konntet mich vertreiben, und dennoch heißt das nicht, dass dieser Ort, mit dem mich so viele Erinnerungen verbinden, aufhört, mein Zuhause zu sein.“

In einem anderen Zimmer steht: „Wir haben dieses Haus zu viert bezogen: Vater, Mutter und zwei Kinder. Im Laufe der Jahre wurden wir sechs. Wir träumten davon, hier, in diesem Haus unsere eigenen Familien zu gründen. Unser Traum wurde vernichtet. Mit größtem Bedauern, Familie Ben Schimon.“

Wir gehen hinaus, auf die Straße. Ja, sie warten längst auf die Farhans: Eine Gruppe Soldaten und Polizisten, geleitet von einem Oberst. Diesmal ist es Farhans mittlere Tochter, Ganit, die die Nerven verliert und beginnt, bitterlich, laut zu weinen.

Avi Farhan spricht: „Ich bin Oberst der Reserve; ich habe das schon einmal erlebt, in Yamit. Euch trifft keine Schuld: Sie müssen diese demütigende Mission durch den Beschluss der Regierung und der Knesset durchführen. Als Oberst der Reserve versichere ich Ihnen: Die Ereignisse der letzten Tage werden als eine der dunkelsten Seiten nicht nur in die Geschichte des Staates Israel eingehen, sondern in die gesamte Geschichte des jüdischen Volkes. Die israelische Regierung merzt jüdische Siedlungen aus, völlig nutzlos für die Zukunft des Landes. Dies begann in Yamit, hier, in Elei Sinai, geht es weiter. Ich weiß nicht, wann es uns gelingt, diesen, für die Nation zerstörerischen, Prozess zu stoppen; ich kann nur die Hoffnung aussprechen, dass Sie, ihren Militärdienst quittieren, auf unserer Seite stehen werden.“

Der junge Oberst hört zu und schweigt regungslos, ein junger Journalist neben ihm kann hingegen die Tränen kaum verbergen, das Diktafon in seiner Hand zittert.

Avi fährt fort: „Es ist schwer zu glauben, dass die israelische Verteidigungsarmee“, (das Wort „Verteidigung“ betont Avi nachdrücklich) „eine umfassende Militäroperation, einschließlich Informationsbeschaffung, Ausrüstungstraining und Kampfübungen durchführt, die zum Ziel die Deportation jüdischer Bürger hat. Mein einziges Gefühl dabei ist – Scham.“

Beim Wort „Scham“ fließen Tränen über das Gesicht von Ofer, dem jüngsten Sohn der Farhans.

Er sagt: „Ich bin Soldat der Reserve bei der Golani-Brigade. Ich hätte nicht an einer solchen ‚Militäroperation‘ teilnehmen können.“

Sein Vater hält jetzt die israelische Flagge in den Händen; er hat sie in Yamit vor der Zerstörung der Siedlung von der Fahnenstange genommen.

„Ich trage diese Fahne schweren Herzens, aber erhobenen Hauptes“, sagt Avi Farhan. „Denn neben mir stehen mein Sohn Ofer und mein Enkel, die hier in Elei Sinai geboren wurden. Ich werde diese Fahne von der Stange nehmen und zu Fuß nach Jerusalem gehen, genau so, wie ich es vor 23 Jahren machte. Aber diesmal werden mich nicht nur meine Kinder, sondern auch meine Enkel begleiten.“

„Wir haben schon einmal eine Deportation erleben müssen, unser Haus wurde niedergerissen; wird das jetzt wieder passieren?“, weint Lora.

„Scharon soll hierherkommen und mir in die Augen schauen“, sagt der Nachbarsjunge unter Tränen. „Wie könnt ihr dieses Verbrechen gegen das eigene Volk unterstützen?“, ruft er den Soldaten zu.

Gleich mehrere Frauen stürzen sich auf ihn: „Hör‘ auf! Wir dürfen die Soldaten nicht dazu drängen, Befehle zu missachten! Unser Schicksal ist besiegelt!“

„Aber ich habe kein anderes Land, kein Jischuv mehr!“, der junge Mann kann nicht aufhören, zu weinen.

Ariel Scharons Plan wird realisiert. Aber zu welchem Preis?

Übersetzung aus dem Russischen von Irina Korotkina

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung

.jpg)