Das Schtetl zwischen zwei Kriegen

Bis 1939 existierten traditionelle Schtetl vor allem im Osten Polens – danach wurde die jiddische Kultur durch die Nazi-Barbarei gewaltsam ausgelöscht.

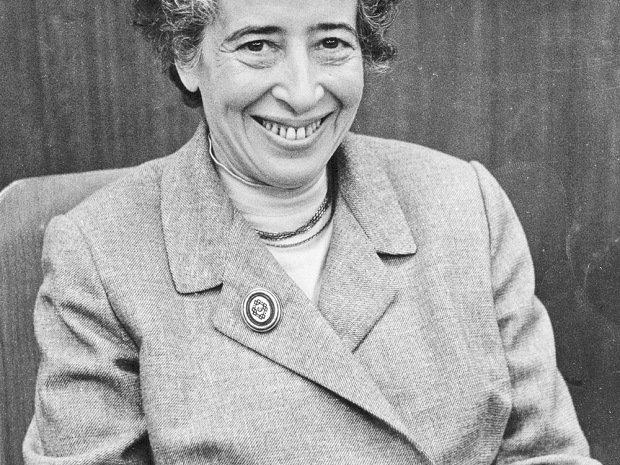

Marktplatz im Schtetl Iche (nach Aquarell von V. Shterenberg)

Das Schtetl: Ohne diesen Begriff kann man sich das jüdische Leben in Osteuropa kaum vorstellen. Gemäß dem Friedensvertrag zwischen Russland und Polen, unterschrieben am 18. März 1921 in Riga, wurden einige weißrussische Schtetl in mehreren Gebieten – um die Städte Grodno, Minsk und Brest – der Polnischen Republik einverleibt. 1931 lebten in dem „West-Weißrussland“ genannten Gebiet (der Teil Weißrusslands, der nun zu Polen gehörte) 4,6 Millionen Menschen, darunter 2,9 Millionen (65%) Weißrussen, 675.000 (15 %) Polen, 495.000 (11 %) Juden, 113.000 (2,5 %) Litauer und Andere 293.000 (6,5 %), darunter Deutsche, Tataren, Letten, Karaiten, Russen, Sinti und Roma.

In West-Weißrussland gab es 85 Städte und etwa 200 Schtetl (der Begriff „Schtetl“ existierte in West-Weißrussland offiziell bis 1939). Die polnischen Behörden betrachteten die Schtetl als eine Art Raum für den Handel und Tausch zwischen Stadt und Land, und ermöglichten so ihre wirtschaftliche Entwicklung. Die Integration der Schtetl-Wirtschaft in die Wirtschaft Polens erfolgte dank der Beteiligung der Juden sehr schnell, und machte viele Schtetl zu Handels- und Industriezentren von Gemeinden und Bezirken. Obwohl sich die Schtetl wirtschaftlich auf niedrigerem Niveau befanden als die übrigen Gebiete Polens – extrem schwierig war ihre Lage nicht.

Dienstleistung, wo es keine Industrie gab

Jüdische Handwerker, Kaufleute und Unternehmer gaben den Ton in der Wirtschaft der Schtetl an, da die meisten Weißrussen und Polen an ihr Land gebunden und hauptsächlich in der Landwirtschaft tätig waren. Es gab keine großen und mittelgroßen Landbesitzer unter den Juden, aber wenn ein Jude eine Parzelle hätte, würde er sie sicherlich verpachten.

Die jüdische Bevölkerung in West-Weißrussland war traditionell im Handel und Handwerk tätig. Handwerk in den Schtetl in den 1921-1939 Jahren war marktorientiert, und die Juden monopolisierten nach und nach die profitabelsten Handwerksberufe – solche, die mit der Verarbeitung von Holz, Metall, Leder und der Herstellung von Kleidung und Schuhen zu tun hatten. In den 1930er Jahren hat die Nachfrage nach Berufen im Bereich der Dienstleistungen für die Bevölkerung – Friseure, Fotografen, Uhrmacher, Fuhrleute –, erheblich zugenommen. Der Anteil der Juden an diesen Berufen war besonders groß. Vor allem in den Schtetl wurden diese Fachleute geschätzt, und Schtetl-Handwerker lieferten sich einen Wettbewerb mit den Facharbeitern in den Großstädten. Der private Transport von Personen – mittels Droschke – und von Gütern in den Woiwodschaften Polessk und Novogrudok wurde ausschließlich von Juden durchgeführt. Die Beförderungstätigkeit galt als harte Arbeit (ein Fuhrmann war nicht selten bis zu 7-9 Tage unterwegs), sie war aber lukrativ. Die polnischen Behörden, die Wald- und Landreichtum als billigen Rohstoff für ihre eigene Wirtschaft und als zusätzliche Gewinnquelle für ausländische Investoren betrachteten, waren nicht an der Entwicklung der Industrie in West-Weißrussland interessiert.

Von 1921 bis 1939 wurde dort keine einzige große Fabrik gebaut, und 39 % des Waldvermögens wurden von ausländischen Firmen und Monopolen in Betrieb genommen. Die meisten Industrie- und Handwerksbetriebe befanden sich in Privatbesitz, deren Inhaber hauptsächlich Juden oder polnische und ausländische Firmen waren. Um sowohl ein Industrieunternehmen als auch eine Handwerkswerkstatt gründen zu können, benötigte man ein Industriezertifikat oder eine Konzession.

Die größten Entwicklungsschübe machten in den Schtetl die Forst-, Chemie-, Textil- und Lebensmittelindustrie. Alle Industrieunternehmen in den Schtetl waren klein mit einer geringen Anzahl von Lohnarbeitern (von 2 bis 10).

Im Vergleich zu den polnischen und weißrussischen Fabriken waren jüdische Industrieunternehmen technisch weiter fortgeschritten – sie verfügten über Elektrizität, Dampfkessel und andere Gerätschaften.

Die profitabelste Industrie war die Holzverarbeitung, welche aber von polnischen und ausländischen Unternehmen monopolisiert wurde, deren Kapital vom Staat geschützt wurde; Grund dafür war der Export des weißrussischen Holzes als eine der Haupteinnahmequellen für den polnischen Staat.

Sogar ein Auto!

Für die Juden ist jedoch nicht die Industrie oder das Handwerk, sondern der Handel zu einer Priorität geworden. In jedem Schtetl gab es in der Mitte des Ortes einen Marktplatz, der voll von jüdischen Krämerläden und größeren Geschäften war. So beschrieben die Bewohner von Schtetl Mir, Woiwodschaft Nowogrudok, jüdische Kaufleute:

„Sie sind höflich und laden dich von der Tür aus in den Laden ein. Komm rein, gnädige Frau, komm rein! Alle riefen sie so: ‚Gnädige Frau‘, ‚Gnädiger Herr‘. Wenn du in einen jüdischen Laden gehst und kein Geld hast, gibt er dir einen Kredit, wird in sein kleines Buch aufschreiben, und wenn du es nicht zurückgibst, werden es alle Juden erfahren. Gute Leute waren sie! Und wie viel Waren gab es: Und Sirup und Sprotten, und Wurst und Käse. Und von Kürbiskernen standen ganze Säcke voll. Der reichste Jude im Schtetl war Rabinovich, der Inhaber von zwei Geschäften. Von den Einwohnern wurde er besonders respektiert dafür, dass er alles bekommen konnte: Von Polen aus brachte er den Bewohnern speziell angefertigte Singer-Nähmaschinen, Fahrräder, Fotokameras und half sogar, ein Auto zu erwerben.“

Wöchentliche Auktionen, Messen, Basare, stationärer und Hausierhandel brachten Juden ein bedeutendes Einkommen; in den Jahren 1921-1939 wurden periodische Handelsformen fast von stationären verdrängt.

Die Messen fanden an katholischen und orthodoxen Feiertagen nicht mehr als 10-12 Mal im Jahr statt und dauerten 2 bis 5 Tage. Der wöchentliche Handel fand in den meisten Schtetl nur an einem Tag statt, es konnte ein beliebiger Wochentag außer Samstag sein. Die Anzahl der kleinen, mittleren und großen Geschäfte lag je nach wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung eines Schtetls zwischen 25 und 150. Der stationäre Handel in den Schtetl West-Weißrusslands zeichnete sich durch die besondere Vielfalt der Verkaufsstellen und deren funktionalen Zweck aus. Es dominierten Lebensmittelgeschäfte, Süßwarenläden, Kolonial- und Kurzwarengeschäfte sowie kleine Läden, in denen bestimmte Waren wie Kleidung, Schuhe, Kunsthandwerk, Tee, Kaffee, Utensilien usw. verkauft wurden. Etwa 80-90 % aller Geschäfte in den Schtetl gehörten Juden. Nur in jüdischen Geschäften und Läden konnte man Waren auf Kredit kaufen.

Die Eigentümer erzielten erhebliche Einnahmen durch Handelsbetriebe, in denen sie Alkohol verkauften: Restaurants, Tavernen, Bars, Cafés, Geschäfte.

Hotels und Hausierer

In jedem Schtetl gab es Hotels und Gasthäuser, deren Anzahl von der kommerziellen und industriellen Infrastruktur des Schtetls abhängig war. Der Anteil der Juden in dieser Branche war bedeutend, dominierte jedoch nicht. Hotels gehörten gleichermaßen Juden wie Polen und Weißrussen; dabei waren die Besitzer der Gasthäuser hauptsächlich Juden.

Sie waren auch im Hausierhandel in Dörfern und Schtetl tätig, in der Regel wurden sie als Straßenverkäufer bezeichnet, die Waren auf Messen und Basaren kauften und sie dann mit einem Aufschlag auf dem Land oder in anderen Schtetl weiterverkauften. Eingekauft und wiederverkauft wurden: Kurzwaren, Leinen, Beeren, Pilze usw. Einige Straßenhändler waren auf den Verkauf eines Produkts spezialisiert: Eis, Sodawasser und Bonbons.

Gemäß § 11 des polnischen Handelsgesetzbuchs von 1918 gab es an jedem Ort, an dem mehr als 10 Kaufleute lebten, eine Kaufmannsgilde. In den 1930er Jahren in den Schtetl der Woiwodschaft Polessje wurden 17 jüdische Kaufmannsgilden gegründet, die insgesamt 40 bis 200 Mitglieder hatten. Die Verbände und Gilden von Kaufleuten konnten ihre Interessen gewähren und sie vor externer Konkurrenz schützen.

Die wachsende Rolle der jüdischen Bevölkerung im Handels- und Handwerkssektor des west-weißrussischen Schtetls wurde in erster Linie durch das Dominieren dieser ethnischen Gruppe in der sozialen Zusammensetzung der Schtetl und das Fehlen rechtlicher Auflagen und Einschränkungen des jüdischen Unternehmertums durch die polnische Regierung bestimmt.

Übersetzung aus dem Russischen von Irina Korotkina

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung