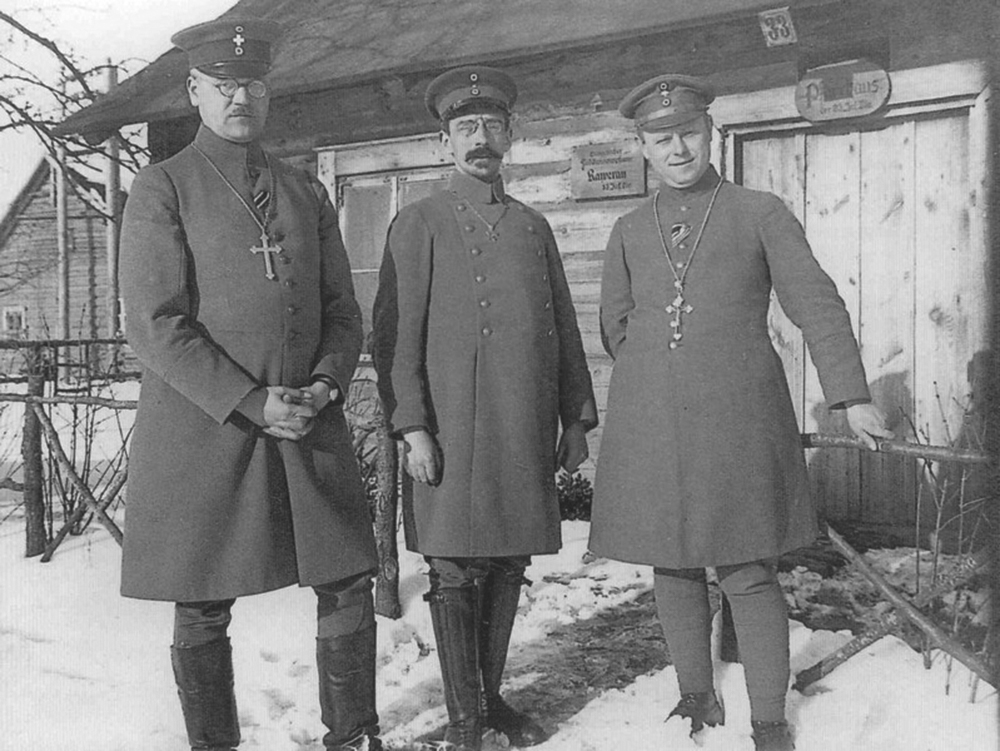

Deutschland und seine jüdischen Soldaten - Die Feldrabbiner

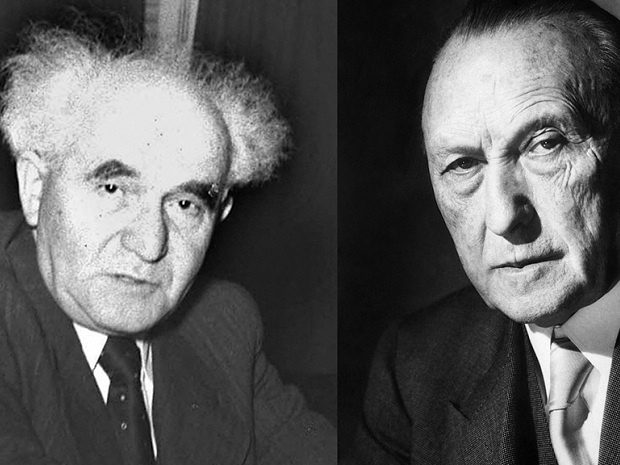

Feldrabbiner David Alexander Winter in Russland mit dem evangelischen Divisionspfarrer Johannes G. Kawerau (li.) u. dem katholischen Feldgeistlichen Dr. Schürmann (re.)

„Wie liebt doch der Jude das Land, in dem er geboren ist!“, schrieb ein Feldrabbiner im Ersten Weltkrieg. In autobiografischen Schriften haben jüdische Militärseelsorger ihre Erfahrungen festgehalten. Dabei wird deutlich, wie sehr ihre Sprache von innerer Vorsicht geprägt war: Sie sprechen vom Land, in dem sie geboren wurden – aber sie wagen es nicht, von ihrem eigenen Land zu sprechen, für das sie zu sterben bereit waren. Rund 85.000 jüdische Männer kämpften für Deutschland. 12.000 von ihnen verloren ihr Leben – für ein Vaterland, das ihnen nicht wirklich als solches zugestanden wurde. Der grassierenden Ausgrenzung und dem wachsenden Judenhass begegneten sie mit übergroßem Patriotismus. Der Krieg wurde für viele zum Schlüsselerlebnis. Er zwang sie zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbstbild und mit der bitteren Erkenntnis, dass die vermeintliche Zugehörigkeit zur deutschen Nation eine Illusion war. Eine Chimäre, die bis heute nachwirkt. (JR)

Eine Besonderheit war die jüdische Militärseelsorge, die in der deutschen Heeresorganisation weder im Kriege noch im Frieden vorgesehen war – ein Aspekt, der historiografisch noch unterbelichtet ist. Der 1866 von der preußischen Regierung eingenommene Standpunkt, dass bei der „verhältnismäßig geringen Zahl“ und der Verteilung der jüdischen Soldaten in der ganzen Armee die Einstellung eines Feldgeistlichen „weder möglich noch nötig“ sei, blieb im Prinzip auch in der Folgezeit beibehalten.

Forderung nach jüdischer Seelsorge im Militär

Im Kriege von 1870/71 suchte erstmals ein Student des jüdisch-theologischen Seminars in Breslau, Isaak Blumenstein, der 1903 als Rabbiner in Luxemburg ordiniert wurde, um die Erlaubnis zur Ausübung der Seelsorge für die jüdischen Feldsoldaten nach. Diesem Gesuch wurde stattgegeben, worauf sich drei weitere Rabbinatskandidaten zur Militärseelsorge meldeten.

Als Reaktion auf offensichtliche Benachteiligungen jüdischer Einjähriger wurden im Jahre 1913 im Reichstag mit großer Mehrheit Beschlüsse gefasst, die diese Zurücksetzungen missbilligten. Fortan sollte, wie es der SPD-Politiker und Reichstagsabgeordnete Eduard Bernstein immer gefordert hatte, bei der Besetzung militärischer Stellen allein die persönliche Tüchtigkeit entscheiden. Der Reichskanzler solle dafür Sorge tragen, forderte Bernstein, dass kein Angehöriger des Heeres wegen seiner religiösen Überzeugung irgendwelche Zurücksetzung erfahren sollte. Doch Papier war geduldig, denn Recht und Gesetz wurden weiterhin und fortwährend gebeugt.

Am Vorabend des Ersten Weltkriegs erließen maßgebende jüdische Organisationen wie der „Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens“ einen Aufruf an das deutsche Judentum, in dieser „schicksalhaften Stunde […] seine Söhne unter die Fahnen“ zu schicken.

Sie können diesen Artikel vollständig in der gedruckten oder elektronischen Ausgabe der Zeitung «Jüdische Rundschau» lesen.

Vollversion des Artikels

Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Hier können Sie

die Zeitung abonnieren,

die aktuelle Ausgabe oder frühere Ausgaben kaufen

oder eine Probeausgabe der Zeitung bestellen,

in gedruckter oder elektronischer Form.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung

Menschen und Wissen