Der Aufstand des Sonderkommandos in Auschwitz-Birkenau – Zeitzeuge, Überlebender und Berichterstatter Leon Cohen verstarb vor 35 Jahren

Leon Cohen© JEAN KOHEN/WIKIPEDIA

Der jüdisch-griechische Geschäftsmann Leon Cohen wurde 1943 von den Nazis aus Griechenland ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau verschleppt. Dort war er Teil des sogenannten „Sonderkommandos“, einer jüdischen Sklavenarbeitertruppe, die von den Nazis gezwungen worden ist, deren Verbrechen zu vertuschen. Am Mittag des 7. Oktober 1944 beteiligte sich Leon Cohen an einer verzweifelten Rebellion, die ein Krematorium zerstört, jüdisches Leben gerettet und vielen Häftlingen im Lager Mut gemacht hat: der Aufstand des jüdischen Sonderkommandos in Auschwitz-Birkenau. (JR)

Diener des Todes, jüdische Mörder, Komplizen der Henker... So wurden diese jungen und körperlich starken jüdischen Männer genannt, die von den Nazis ausgewählt wurden, um bei der Ausrottung ihrer Landsleute im „Herzen der Hölle“ - dem Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau - zu dienen. Sie waren Sklaven, halfen den Nazis, Morde zu begehen und die Spuren des Verbrechens zu beseitigen: Sie zogen die Leichen der Opfer aus den Gaskammern, verbrannten sie in Krematorien oder einfach in Erdgruben, sortierten Kleidung, zogen Goldzähne ....

Leon Cohen, der nach Auschwitz kam, war zuvor ein erfolgreicher griechischer Geschäftsmann, der Fremdsprachen sprach. In Auschwitz-Birkenau wurde er „Zahnarzt“ des Sonderkommandos. Er zog die Goldzähne derjenigen, die aus den Gaskammern geholt wurden. Vor seinem Tod im Jahr 1989 gab Cohen dem Historiker Gideon Greif ein Interview, das die Grundlage für diesen Aufsatz bildet.

Erinnerungen

Leon Cohen wurde am 15. Januar 1910 in Thessaloniki, Griechenland, geboren. „Mein Vater war ein erfolgreicher Geschäftsmann“, sagte er über seine Familie. - Er importierte Waren aus Deutschland und Österreich nach Griechenland und hatte auch ein Geschäft in Brüssel. Mein Vater war auf Geschäftsreisen jeweils sechs Monate lang nicht im Land. Von meinen vier Geschwistern in der Familie leben nur noch ich und mein Bruder Robert, der in Lyon, Frankreich, lebt. Meine älteste Schwester Anek ist vor einigen Jahren in Paris gestorben. Margot, meine jüngere Schwester, war während des Holocausts schwanger. Die Deutschen haben sie mit uns nach Auschwitz gebracht. Sie ist dort gestorben, genau wie unsere Mutter. Mein Vater hatte 'Glück': Er starb ein Jahr nach dem Einmarsch der Nazis in Thessaloniki“.

In ihrer Familie wurden die Kinder nicht streng jüdisch erzogen. „Das Einzige, woran ich mich in dieser Hinsicht erinnere, ist, dass wir einmal in der Woche bei einem Hebräischlehrer lernten“, erinnert sich Leon. Er machte seinen Abschluss an der deutsch-französischen Eliteschule Leon Gatenyo Business School und sprach fließend Deutsch und Französisch. Nach seinem Abschluss arbeitete er zunächst auf der Internationalen Messe Thessaloniki und dann bei Decca Records, einem internationalen Handelsunternehmen für Schallplatten und Radiosysteme. Zu dieser Zeit eröffnete er eine Niederlassung in Griechenland.

Deutsche Besatzung

1941 besetzte Hitler Griechenland und begann eine systematische Verfolgung der Juden, wie sie in ganz Europa stattfand. In der deutschen Besatzungszone, zu der auch Thessaloniki gehörte, begannen die Repressionen im April. Im Sommer wurde das gesamte Vermögen der Juden beschlagnahmt, und auch die Familie Cohen wurde ihrer Güter beraubt.

„Als die Deutschen Thessaloniki besetzten, war ich 30 Jahre alt“, erzählte Leon. - Vor der Besatzung arbeitete ich als offizieller Lieferant von Militärprodukten für das griechische Verteidigungsministerium. Ich hatte ein gut gehendes Geschäft. Zu dieser Zeit gab es ein Handelsabkommen zwischen Griechenland und Deutschland. Einige Monate vor dem Einmarsch der Nazis wurde ich in die griechische Armee eingezogen. Das war im Winter 1940-1941. Der Krieg wurde zunächst zwischen Griechenland und Italien ausgetragen, das zwei Drittel des griechischen Territoriums besetzte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Unterdrückung der jüdischen Bevölkerung im Lande extrem verschärft.

Im Sommer 1942 wurde ich zusammen mit Tausenden von anderen Juden auf den Platz der Freiheit gebracht. Die griechischen Soldaten folterten uns und zwangen uns, dort von morgens bis abends in der sengenden Sonne zu stehen. Ich war nicht gezwungen, dort zu sein, denn ich hatte eine schriftliche Bestätigung der deutschen Behörden, dass ich zu dieser Zeit für sie in der Marinewerft arbeitete, wozu sie mich dann zwangen.“ Trotzdem wurde Leon Cohen verhaftet und kam in ein Gefängnis in Thessaloniki, aus dem er fliehen konnte.

"Kurze Zeit später lernte ich meine erste Frau Germaine Perahia kennen. Sie war die Tochter des Besitzers und Geschäftsführers der Union Bank, Yehoshua Perahia. Sie war die größte jüdische Bank in Thessaloniki. Germaine war ein sehr schönes junges Mädchen, und ihr Vater war von der Idee einer Heirat nicht begeistert. Aber unsere gegenseitige Liebe war groß, und am 15. Januar 1943 heirateten wir in der großen Synagoge 'Beit Shaul' in Thessaloniki."

Deportation der Juden

Im Frühjahr 1943 wurden die Juden von Thessaloniki in Ghettos zusammengetrieben, von wo aus die Deportation in Konzentrationslager begann, in denen etwa 60.000 Menschen umkamen. Dies führte zur Beinahe-Ausrottung der jüdischen Gemeinde, die damals die größte des Landes war.

"Wir wurden in das Ghetto geschickt. Vor dem Krieg war es ein jüdisches Viertel. Zu diesem Zeitpunkt war mein Schwiegervater nicht mehr Eigentümer der Bank. Sein prächtiges Fünf-Zimmer-Haus am Meer wurde von den Nazis beschlagnahmt. Wir lebten im Ghetto zu zehnt in einer kleinen, überfüllten Wohnung. Einer der engen Freunde meines Bruders drängte uns alle, das Ghetto durch Flucht zu verlassen. Außer meiner Frau und mir wollte keiner der Familienangehörigen das tun. Außerdem waren sie alle davon überzeugt, dass unsere Flucht uns und sie in Gefahr bringen würde. Ich hatte zwei enge christliche Freunde. Einer von ihnen, Barotsi, arbeitete beim Zoll. Der andere hieß Tsambazi. Sie besorgten uns gefälschte Dokumente mit griechischen Namen. Ich wurde zu Leonidas Kokinakis und meine Frau zu Amalia Kokinaki. Kurze Zeit später, eines Abends, kamen meine beiden Freunde zu uns. Sie waren sehr aufgeregt und teilten uns mit, dass wir dringend packen und das Ghetto verlassen müssten. Sie hatten erfahren, dass die Deutschen am nächsten Tag mit der Deportation in die Konzentrationslager beginnen würden. Meine Frau und ich mussten sofort unsere Sachen packen und aus dem Ghetto fliehen. Alle anderen weigerten sich.

Aber wie konnten meine Frau und ich aus dem Ghetto fliehen? Unsere Freunde schmiedeten einen riskanten Plan: Wir mussten so tun, als wären wir betrunken. Wir nahmen zwei Flaschen Ouzo und rissen uns die gelben Sterne von der Kleidung. Ich setzte mir einen Hut auf und meine Frau band sich einen Schal um. Wir grölten griechische Volkslieder und lachten wild, als wir am deutschen Polizeipräsidium vorbeikamen. Und wir haben sogar mit den Deutschen ein Getränk geteilt. Sie bedankten sich bei uns: 'Danke schön, danke schön!'“.

Nach der Flucht aus dem Ghetto und einigen Tagen im Haus eines Freundes in Thessaloniki zogen Leon und seine Frau nach Sidirokas, einem Dorf nahe der Grenze zur italienischen Besatzungszone. Dort lebten sie eine Woche lang und fanden Unterschlupf bei einem Eisenbahner, der in der italienischen Zone arbeitete. Sie schmiedeten einen gemeinsamen Plan, um mit einem Militärzug nach Athen zu fliehen. Gegen eine stattliche Belohnung erklärte sich der Eisenbahner bereit, ihnen zu helfen. Er versteckte sie in seinem Privatabteil des Zuges, mit dem sie zwei Tage lang reisten, da sie Angst hatten, den Waggon zu verlassen, da sie sonst von Soldaten entdeckt werden könnten.

In Athen angekommen, wohnten sie bei Dionisis Kolokotsas, einem Vertreter von Leons Handelsfirma, mit dem er vor dem Krieg zusammengearbeitet hatte. Obwohl Dionysis nichts von ihrer Ankunft wusste, zögerte er nicht, sie in seiner Wohnung wohnen zu lassen. Ein paar Tage später gelang es ihm, ein kleines Haus für sie zu mieten. Und einen Monat später zogen mit seiner Hilfe auch die Eltern von Leon und seiner Frau nach.

"Ich musste für beide gefälschte Papiere ausstellen. Sie bekamen den griechischen Nachnamen Peradis. Obwohl Perahia perfekt Griechisch sprach und schrieb, war sein Aussehen völlig jüdisch, und seine Frau, meine Schwiegermutter, sprach nur Französisch und Ladino. Ich beschloss, dem Vermieter zu sagen, dass meine Schwiegermutter taubstumm und mein Schwiegervater ein Flüchtling aus Kleinasien war. Außerdem hängten wir Ikonen der Jungfrau Maria in unserem Zimmer auf und bekamen sogar Besuch vom örtlichen Bischof. Später erfuhr ich, dass Dionysis meinen Schwiegervater und meine Schwiegermutter in Thessaloniki mehrmals gerettet hatte, auch kurz bevor die Deutschen kamen, um sie zu verhaften."

Drei Monate später ging Leon in ein Friseurgeschäft und wurde dort von den Deutschen aufgrund der Denunziation des Friseurs verhaftet. Seiner Frau und ihren Eltern gelang die Flucht, weil sie von einem Bekannten Leons, der im Friseursalon anwesend war, rechtzeitig gewarnt wurden. Sie wurden in der Wohnung eines ihrer Freunde versteckt.

Selektion durch Josef Mengele

Leon wurde in der Zwischenzeit ins Gestapo-Hauptquartier und dann ins Stadtgefängnis gebracht, wo er mehrere Monate lang blieb. Er wurde geprügelt und gefoltert. Die Deutschen machten Jagd auf seinen Schwiegervater, konnten ihn aber nicht finden.

Leon wurde dann in das Konzentrationslager Haidari gebracht und von dort nach Auschwitz deportiert. "Ich erinnere mich nicht mehr an das genaue Datum. Aber ich glaube, dass wir Ende November 1943 in Auschwitz ankamen. (Nach anderen Quellen - 11. April 1944) Dr. Mengele begann, Selektionen vorzunehmen. „Links, rechts...“ - befahl er. Auf der einen Seite standen junge Menschen. Auf der anderen Seite waren Frauen, Kinder und ältere Menschen. Ich stellte mich zu den jungen Leuten. Wir standen lange dort, bis man uns befahl, weiterzugehen. Noch am selben Tag wurden wir nach Birkenau, dem Todeslager, gebracht und in Quarantäne gesteckt. Dann wurden wir mit Häftlingsnummern tätowiert. Meine Nummer war 182492 - das war mein „neuer Name“.

Außer uns waren noch fünf weitere Männer im Quarantäneblock. Man sagte uns, dass wir, wenn wir im Sonderkommando arbeiten sollten, kaum eine Überlebenschance hätten, weil die Deutschen nicht daran interessiert waren, Augenzeugen ihrer Verbrechen am Leben zu erhalten.

"In der Quarantäne waren wir einen Monat lang in Quarantäne. Eines Tages kamen ein deutscher und ein jüdischer Arzt zu einer medizinischen Untersuchung in unseren Block. Da ich Deutsch sprach, wählten mich meine Kameraden als Dolmetscher aus. Ich bat die Ärzte, uns nicht in das Sonderkommando zu schicken. Ein paar Tage später kam ein junger Deutscher herein. Er erzählte mir, dass er 200 starke Männer für Verladearbeiten an der Eisenbahn benötige. Ich sagte ihm, dass die griechischen Juden, von denen es etwa 200 gab, diese Arbeit erledigen könnten. Natürlich glaubte ich seinen Worten. Ich meinte, wenn wir den Deutschen unsere körperliche Stärke zeigten, könnten wir eine gute Behandlung erwarten. Damals waren wir so naiv.....

Am nächsten Tag kam er wieder und sagte, dass wir uns auf die Abreise vorbereiten sollten. Ich berichtete dies meinen griechischen Freunden, die mich nach der zu leistenden Arbeit fragten. Ich beruhigte sie, indem ich ihnen sagte, dass wir zusammenbleiben und dafür Essen besorgen würden. Am nächsten Morgen war der Deutsche wieder bei uns und befahl: „Alle Griechen, folgt mir!“ Wir waren etwa 150 Leute. Wir gingen mit ihm mit. Wir wurden zu einem Block geführt, in dem sich andere Gefangene befanden. „Warum seid ihr hierher gekommen?“ - fragten sie. Wir sagten, wir seien gekommen, um ihnen bei ihrer Arbeit zu helfen. "Was für Idioten! - wunderte sich einer von ihnen. - Über welche Art von Eisenbahnarbeit reden wir hier?" Ich erstarre vor Entsetzen. "Ihr seid getäuscht worden. Ihr seid im Sonderkommando." Die Deutschen schlossen die Türen des Blocks von außen ab. Von da an waren wir Teil des Sonderkommandos. So wurden wir hereingelegt....

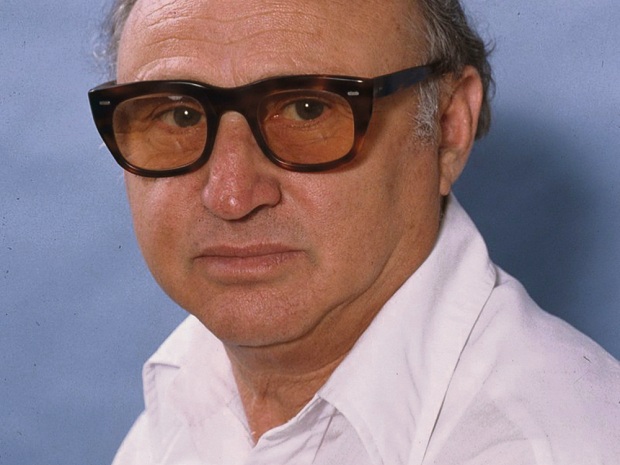

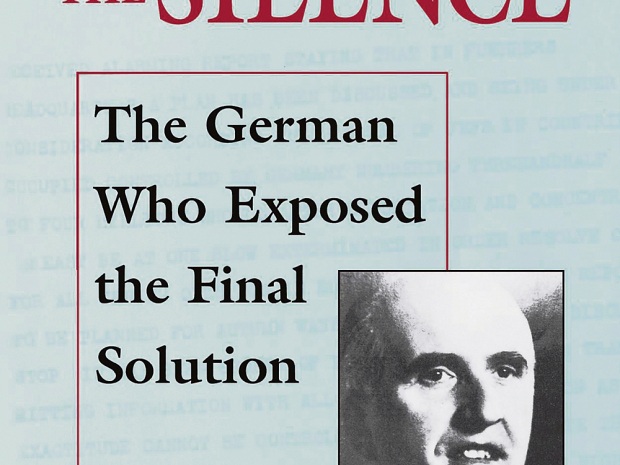

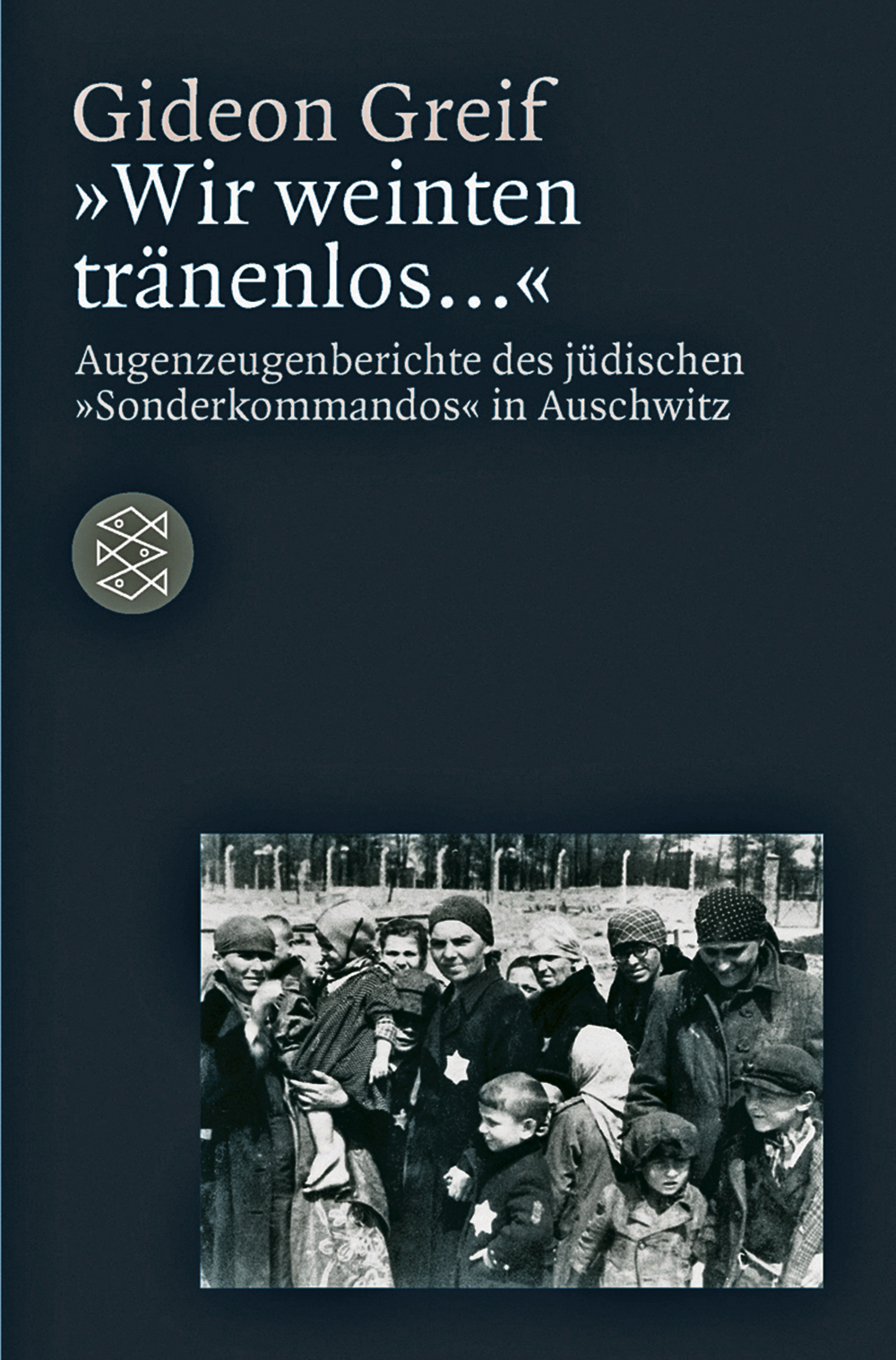

Deutsche Ausgabe von Gideon Greifs Buch „Wir weinten tränenlos“ mit einem Interview mit Leon Cohen

Ehrenvoll mit der Waffe in der Hand

Die Mitglieder des Sonderkommandos wussten und erkannten, dass die Deutschen sie ausrotten wollten. „Wir beschlossen, dass sich unser ganzer Plan lohnen würde, wenn auch nur eine Person entkommen könnte“, fuhr Leon fort. - Wenn wir schon sterben mussten, dann lieber ehrenvoll und mit Waffen in der Hand, als in Schande in die Gaskammer geworfen zu werden“.

Als informeller Führer des Sonderkommandos beteiligte er sich zusammen mit Jakob Kaminski, Lemka Chaim Plisko, David Kocak, Giuseppe Baruch, Leibl Paul Katz, Marcel Najari und Alberto Herrera an der Vorbereitung des Aufstandes. Am 7. Oktober 1944 setzten etwa 60 Aufständische die Krematorien in Brand und griffen die SS-Wachen mit Hämmern, Äxten und Steinen an. Sie töteten mehrere SS-Männer. Etwa hundert Häftlinge entkamen aus Birkenau. Fast alle von ihnen wurden von der SS gefangen genommen und getötet.

„Als die Kämpfe bereits abgeflaut waren“, erinnert sich Leon, „versammelten die Deutschen alle überlebenden Häftlinge des Sonderkommandos und verkündeten, dass wir nicht verhaftet oder bestraft würden, da wir nicht am Aufstand teilgenommen hätten. So wurden wir - die Häftlinge des Krematoriums II - gerettet. In der Zwischenzeit brachten die Deutschen unsere Kameraden aus dem Krematorium I, die es gewagt hatten zu fliehen, und erschossen sie. Wir mussten ihre Leichen verbrennen..."

"Die Geschichte dieser Meuterei verdient es, in goldenen Lettern in die Geschichte des Holocausts eingeschrieben zu werden. Es war vor allem ein Sieg des menschlichen Geistes über alle Versuche der Deutschen, ihn zu brechen, indem sie Menschen unter unmenschlichen Bedingungen unterbrachten und sie faktisch zu Vieh machten“, so Gideon Greif.

Als die Gaskammern Mitte November 1944 gestoppt wurden, wurde Cohen zum Abbruchkommando Krematorium eingezogen, der Einheit, die für die Zerstörung der Krematorien zuständig war und etwa 70 Häftlinge beschäftigte. „Fast alle von uns waren an den Demontagearbeiten beteiligt“, erinnert sich Leon. - Wir haben die Öfen gesprengt, die auf der Oberfläche des Bodens lagen. Danach sprengten die Deutschen die Gaskammern, bevor sie das Lager für immer verließen.

Am 18. Januar 1945 begann die Evakuierung des Lagers, und mehrere tausend Häftlinge, die sich noch bewegen konnten, wurden auf einen „Todesmarsch“ aus Auschwitz geschickt. Cohen und anderen Mitgliedern des Sonderkommandos gelang es glücklicherweise, sich unter die Menge der Häftlinge zu mischen und aus dem Lager zu entkommen. Sie wurden in das Lager Mauthausen und anschließend in die Lager Melk, Linz, Gusen und Ebensee gebracht. Am 6. Mai 1945 wurden sie von der 80. Infanteriedivision der amerikanischen Armee befreit.

„Auschwitz war die Tragödie meines Lebens“

Nach der Befreiung verbrachte Leon eine lange Zeit in Krankenhäusern und verlor seine Gesundheit. Er konnte nie eine Entschädigung von Deutschland erhalten. Dies war wahrscheinlich auf bürokratische Verzögerungen oder Nachlässigkeit der zuständigen Behörden zurückzuführen. „Niemand kümmert sich um meine Situation, und niemand kümmert sich um mein Recht auf die Entschädigung, die mir als Überlebender der Shoah zusteht“, sagte er schmerzlich.

Im August 1945 kehrte Cohen nach Thessaloniki zurück. "Es dauerte lange, bis ich mich einigermaßen erholt hatte. Ich konnte nachts nicht schlafen und wurde von schrecklichen Träumen in den Wahnsinn getrieben. In der Nacht wachte ich mit schrecklichen Schreien auf. Ich hörte das Stöhnen und die Gebete derer, die in den Gaskammern erstickten... Auschwitz war die Tragödie meines Lebens. Es dauerte lange, bis ich mein Leben wieder in den Griff bekam."

Im Jahr 1972 zog Leon nach Israel und ließ sich in Bat Yam nieder. Seine erste Frau Germaine blieb in Athen. Die Trennung von ihr war für ihn sehr schwer. Seine neue Familie hat zwei Kinder: Tochter Lily und Sohn Jean-José.

"Nur meine Frau und mein Schwiegervater wussten von Auschwitz. Dem Rest der Familie konnte ich es nicht sagen“, erinnert sich Leon. - Ich muss Ihnen etwas Schreckliches sagen, aber es ist wahr: Wir waren dort wie Roboter. Wir haben nicht darüber nachgedacht, wie ungeheuerlich das war, was wir taten. Wir hatten keine Gefühle mehr. Wir haben wie Maschinen gearbeitet. Es war furchtbar, es war eine Tragödie. Der ständige Kontakt mit der Masse der Toten kann einen Menschen in den Wahnsinn treiben."

Cohen war neben Philip Müller und Marcel Najari einer von drei Mitgliedern des Sonderkommandos, die nach dem Krieg ihre Memoiren schrieben. Sein autobiografisches Buch „Von Griechenland nach Birkenau. Der Aufstand der Krematoriumsarbeiter“ wurde auf Französisch verfasst. Ausgewählte Kapitel wurden 1986 auf Hebräisch veröffentlicht, und 1996 erschien eine englische Ausgabe der Memoiren.

Im Jahr 1989, vor seinem Tod, wurde Léon von dem israelischen Historiker Gideon Greif interviewt. Die Geschichte wurde in sein Buch „Wir weinten ohne Tränen“ aufgenommen.

„Als ich Léon Cohen kennenlernte“, schrieb Greif in seinem Buch, „war dieser einst so schneidige Kerl aus Thessaloniki bereits ein gebrochener Mann. Er bewegte sich nur noch mit großer Mühe, seine Gesundheit war prekär. Ein paar Monate später starb er. Diejenigen, die ihn kannten, erkannten seine herausragenden Eigenschaften: äußerste Ehrlichkeit, Integrität, Menschlichkeit, Würde und Liebe zu den Menschen in seiner Umgebung. Seine Freunde, mit denen er in Auschwitz war, können dies bezeugen. Die Deutschen nahmen ihm alles, was er in Thessaloniki besaß, aber seinen Stolz und seine edle Seele konnten sie ihm nicht nehmen. Die wenigen Stunden, die ich mit Leon Cohen verbringen konnte - wir hatten nur drei Treffen - werden mir für immer in Erinnerung bleiben. Das letzte Mal, als wir uns unterhielten, lag er im Bett und konnte nicht mehr aufstehen. Dennoch gab er sich große Mühe, über seine Zeit in Auschwitz zu sprechen. Danke, lieber Leon! Das nächste Kapitel dieses Buches wird dir zum Gedenken dienen."

Im August 1989 verstarb Leon Cohen. Er verstarb in Bat Yam, Israel, im Kreise seiner Familie.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung