Jüdische Abgeordnete im Deutschen Bundestag: Peter Blachstein

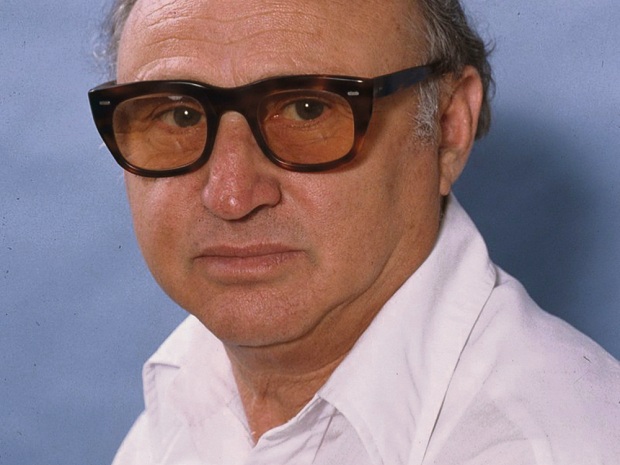

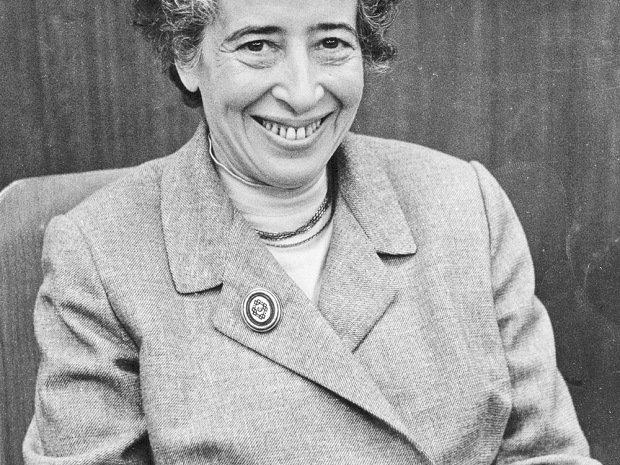

Peter Blachstein bei der offiziellen Akkreditierung als Botschafter.© Museum of Yugoslavia

Der ehemalige SPD-Abgeordnete Peter Blachstein war neben Jeanette Wolff und Jakob Altmaier einer von drei Parlamentariern mit jüdischer Herkunft, die unmittelbar nach der ersten Wahl im Nachkriegsdeutschland und damit auch nur kurz nach dem Ende der Shoa in den Bundestag der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland eingezogen sind. Zuvor war seine Lebensgeschichte als Jude von 12 Jahren Ausgrenzung, Verfolgung und Leid gezeichnet. Am 8. Mai 1933 wurde er verhaftet, gefoltert und im KZ Burg Hohnstein in der sächsischen Schweiz gefangen gehalten. Im Dezember 1934 gelang ihm die Flucht in die Tschechoslowakei. Von dort ging es weiter Richtung Norwegen. Blachstein hatte ein feines Gespür für judenfeindliche Tendenzen und trat vehement gegen jede Form von Antisemitismus auf. So meldete er sich lautstark beim Entnazifizierungsverfahren gegen den Nazi-Regisseur Veit Harlan zu Wort, der als „Entlasteter“ eingestuft worden war, obwohl er mit „Jud Süß“ den perfidesten antisemitischen Film überhaupt gedreht hatte. (JR)

Peter Blachstein wurde am 30. April 1911 als Sohn des Textilkaufmanns Max Blachstein und der Bibliothekarin Gertrud Blachstein in Dresden geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums begann er eine Buchhändlerlehre, später studierte er Germanistik und Wirtschaftswissenschaften. Gleichzeitig besuchte er in Dresden eine Schauspielschule, nahm Unterricht bei Mary Wigman und Erich Ponto.

Politische Teilhabe

In die stürmischen Jahre der Weimarer Republik hineingeboren wurde Blachstein zunächst aktiv in der jüdischen Jugendbewegung, vor allem sozialdemokratisch sozialisiert, und war beim Zusammenbruch der ersten deutschen Republik bereits politisch geformt. Durch den Machtantritt der Nationalsozialisten fand seine hoffnungsvolle Karriere ihre jähe Unterbrechung.

Das Exil erlebte Blachstein in verschiedenen Ländern - Tschechoslowakei, Norwegen, Frankreich, Spanien und Schweden. Schließlich nahm er beim zweiten demokratischen Versuch Deutschlands eine aktive Rolle als Volksvertreter ein. Die Tatsache, dass er seit frühen Jahren Sozialdemokrat gewesen war, bestärkte Blachstein in dem Entschluss, sehr bald nach 1945 nach Deutschland zurückzukehren und politisch am Wiederaufbau des Landes aktiv teilzunehmen.

Es ist merkwürdig: Blachstein, für den Jüdischsein bis dahin und auch später kaum eine Rolle gespielt hatte, definierte sich jetzt auch über das Judentum – wenn es ihm opportun erschien. Erkannte er jedoch Antisemitismus oder fühlte er sich damit gar konfrontiert, nahm er dies als jüdisch und sozialistisch Verfolgter wahr.

Blachstein war seit den späten 1920er Jahren Mitglied der „Deutsch-Jüdischen Jugendgemeinschaft“, der Jugendverband des „Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens“, sowie der „Werkleute“, die nach Palästina gingen und dort den Kibbuz Hasorea gründeten. 1945 war er mit der Betreuung jüdischer Flüchtlinge befasst und zwei Jahre später, 1947, kehrte er nach Deutschland zurück, wo er von 1949 bis 1968 Mitglied des Deutschen Bundestags war. Mag sein, dass bei ihm ein gewisser Trotz gegen das deutsch-assimilierte Elternhaus eine Rolle gespielt hat, der ihn in die Reihen der jüdischen Jugendbewegung führte.

„Was habe ich als Jude zu tun?“

In der jüdischen Jugendbewegung wurde Blachstein sich seiner Identität bewusst: „Das Judentum stellte mir zwei Aufgaben. 1. zu begreifen, wer ich bin, 2. meinen Platz zu finden. Es ist für jeden Juden notwendig, einmal vor der Frage zu stehen: Was habe ich als Jude zu tun?“ Er beantwortete diese rhetorische Frage mit der praktischen Arbeit im jüdischen Jugendbund. In der Dresdner Ortsgruppe, später auch auf überregionaler Ebene, übernahm er Führungspositionen und bekannte sich in den späten 1920er Jahre offen zu einem säkularen Judentum weder orthodox noch zionistisch.

Anfang der 1930er Jahre schwor er der jüdischen Jugendbewegung ab und beteiligte sich stärker in der Sozialistischen Arbeiterjugend, der er seit 1927, seit seinem 15. Lebensjahr, angehört hatte. Er vollzog sozusagen eine „rote“ Assimilation. Der Spagat zwischen Aktivitäten in der jüdischen Jugendbewegung und den sozialistischen Einflüssen in der sozialistischen Jugendbewegung war für Blachstein jedoch nicht länger aufrecht zu halten. Er löste sich vom Judentum und engagierte sich fortan ausschließlich für sozialistische Ziele.

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten ging Blachstein in den Widerstand, gleichwohl wissend, dass er als Jude und Sozialist doppelt gefährdet war. Am 8. Mai 1933 wurde er verhaftet und während langer Verhöre körperlich und seelisch gefoltert. Bis August 1934 wurde er im KZ Burg Hohnstein in der sächsischen Schweiz gefangen gehalten. Blachstein hatte hier in sechzehn Monaten schlimme Folter zu erleiden. Die schweren Misshandlungen, denen er dort ausgesetzt war, führten bei ihm zu gesundheitlichen Dauerschäden. Im Dezember 1934 gelang ihm die Flucht in die Tschechoslowakei. Von dort ging es weiter Richtung Norwegen.

Widerstand gegen den Faschismus

Der Putsch des rechtsgerichteten Generals Francisco Franco im Juli 1936 gegen die gewählte republikanische Regierung löste unter den demokratisch Gesinnten und Linken in ganz Europa Entsetzen aus. Blachstein erinnerte sich: „Der spanische Bürgerkrieg hat [...] eine Faszination ausgelöst, ich glaube, wie kein ähnliches Ereignis dieser Zeit. Es sah so aus, als ob ganz Europa vom Faschismus und Nationalsozialismus überwälzt werde. Und niemand setzte sich zur Wehr und hatte den Mut, die Entschlossenheit, die Kraft und Ausdauer dazu.“ Blachstein jedenfalls verfügte über die erwähnten mutigen Haltungen. Im Widerstand gegen den Hitler-Faschismus wankte er nie, ohne Rücksicht auf sein eigenes Leben. Im Herbst 1936 hielt ihn nichts mehr im ruhigen Skandinavien, und er ging in das „aufgewühlte, blutende Spanien.“

Auch im Exil war Blachstein über den großen Judenmord, der ganz Europa erfasst hatte, informiert und machte sich keinerlei Illusionen über die Nazi-Verbrechen in den okkupierten Ländern. Er schrieb: „Den Totenkopf an der Mütze übt die SS ihre normale Beschäftigung aus: den Mord.“ Die Welt habe zu spät begriffen, stellte er fest, zu welchen Verbrechen die deutschen „Bestien“ fähig seien.

Eine pauschale Verdammung aller Deutschen lehnte Blachstein ab. Er vertrat die Ansicht, dass man nach dem Zusammenbruch des Hitler-Faschismus zwischen den tatsächlichen NS-Verbrechern und dem zwar verführten, aber zutiefst „ehrenhaft“ gebliebenen deutschen Volk eine faire Unterscheidung machen müsse.

Rückkehr nach Deutschland

Noch in Skandinavien lebend trat Blachstein wieder in die SPD ein. Die Hamburger SPD nahm den Neubürger Blachstein Ende April 1947 mit offenen Armen auf, denn die Partei war „ausgeblutet“. Von seiner jüdischen Herkunft war in der Presse nichts zu lesen, Haft und Exil wurden den Lesern mit „politischen Gründen“ erklärt. Bereits am zweiten Tag nach seiner Rückkehr hielt er zum 1. Mai 1947 auf einer SPD-Versammlung in Hamburg seine erste Rede vor deutschen Arbeitern seit 1933.

Zunächst musste sich Blachstein um seine Wiedereinbürgerung kümmern. Nach seiner Flucht 1934/35 hatten ihn die Nazi-Behörden ausgebürgert, und er galt im Jahre 1947 als „Ausländer“. Er klagte: „Bin ‚Ausländer’. Muss um Einbürgerung nachsuchen!!! Die Bürokratie ist grauenhaft. Eine Wand an der man sich Optimismus und Arbeitsfreude abschleift. Judenausbürgerungen nicht aufgehoben, angeblich um Juden im Ausland die Staatsbürgerschaft nicht aufzuzwingen.“

1948 wurde Blachstein Mitglied des Landesvorstandes der Hamburger SPD. In einem Werbeflugblatt im Bundestagswahlkampf 1949 stellte er sich seinen Wählern als politisch Verfolgter des NS-Regimes vor, der 1935 hatte emigrieren müssen, um sein Leben zu retten.

Blachstein hatte ein feines Gespür für judenfeindliche Tendenzen und trat vehement gegen jede Form von Antisemitismus auf. So meldete er sich lautstark beim Entnazifizierungsverfahren gegen den Nazi-Regisseur Veit Harlan zu Wort, der als „Entlasteter“ eingestuft worden war, obwohl er mit „Jud Süß“ den perfidesten antisemitischen Film überhaupt gedreht hatte. Was Blachstein „außerordentlich beunruhigte“, war die Haltung der Hamburger Polizei während des Harlan-Prozesses, die die antisemitischen Demonstrationen im und außerhalb des Gerichtssaals nicht unterbunden hatte. Gegen Ende der Verhandlungen kam es im Gerichtssaal zu so heftigen Kundgebungen des antisemitischen Mobs, dass der Vorsitzende Richter den Zuhörerraum räumen ließ.

Virulenter Antisemitismus

Über den damaligen virulenten Antisemitismus äußerte sich Blachstein so: „Es ist tief bedauerlich, dass es in Deutschland – wie anderswo – rabiate Antisemiten gibt. Aber das wäre zu ertragen. Unerträglich ist aber das Wissen um die Haltung von Hamburger Richtern, die die vorhandenen Gesetze nicht anwenden, die Einwände und Gründe der Staatsanwaltschaft mit einer Handbewegung beiseite schieben und durch ihre Urteile den das eigene Volk vergiftenden und andere Völker bedrohenden Antisemitismus ermutigen.“

Angesichts von Schändungen von mehr als einhundert jüdischen Friedhöfen Anfang der 1960er Jahre meldete sich auch Blachstein zu Wort. In einem Artikel „Wehrt dem Antisemitismus!“ ließ er keinen Zweifel daran, dass alles unternommen werden müsse, um diese „Akte verrohter Nazis“ zu verhindern. Er widersprach energisch der Bagatellisierung seitens der Polizei, die ermittelt hatte, dass den Friedhofsschändungen keine antisemitischen oder nationalsozialistischen Motive zugrunde gelegen hätten. „Wir werden uns noch eine ganze Zeit mit nationalsozialistischen Pöbeleien beschäftigen müssen“, war er sich sicher und ergänzte, „und unser Ansehen außerhalb Deutschlands wird in dem Maße zunehmen, wie wir entschieden mit Verbrechern abrechnen und sie unschädlich machen.“

Vom Judentum wie vom Judenstaat – Israel – kam Blachstein nicht los. Im Frühjahr 1962, zehn Jahre nach der Verabschiedung des Luxemburger Wiedergutmachungsabkommens und drei Jahre vor Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Israel, unternahm er eine Israel-Reise. In diesen Jahren waren Gäste aus Deutschland dort nicht sonderlich willkommen. Bilaterale politische Beziehungen zwischen den beiden Staaten waren auf das Notwendigste beschränkt und Tourismus gab es praktisch nicht. Doch Blachstein war Jude, und er konnte sich eine solche Informationsreise „leisten“, auch wenn der eigentliche Grund im Dunkeln bleibt.

Lebensstationen

Am 8. April 1962 flog er nach Tel Aviv. Zwei Tage später notierte er seine ersten Eindrücke und Beobachtungen von Land und Leuten in sein Tagebuch, und die klingen sonderbar: „Nur wenige Juden sehen wie Juden aus“, heißt es da und ihm fiel auf, dass es in Israel „viele Blinde“ gebe. Und als er ins Hotel nach Askalon kam, war er überrascht, dass „vorwiegend deutsch gesprochen“ wurde.

Es war schon einigermaßen befremdlich, dass jemand, der dreißig Jahre zuvor als Bundesführer bei den „Kameraden“ so viel Wert auf die Einhaltung jüdischer Feste gelegt, darüber oft referiert hatte und ein leidliches Hebräisch sprach, sich nicht mehr erinnern konnte oder wollte, welche Bedeutung die Hohe Feiertag für Juden besaß. Jüdischkeit war ihm inzwischen so weit entrückt, dass er Mühe hatte, Sinn und Tradition des Sederabends einzuordnen.

1968 wurde Blachstein zum Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Jugoslawien ernannt, musste sich jedoch schon nach einem Jahr aus gesundheitlichen Gründen von diesem Amt entbinden lassen. Als es ihm besser ging, trat er 1970 für zwei Jahre in das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung ein. Danach war er bis zu seinem Tode als freier Journalist tätig.

Innerhalb der SPD setzte Blachstein sich nachdrücklich für ein NPD-Verbot ein und drängte seine Partei, in der Regierung einen Verbotsantrag zu forcieren. Es müsse endlich „ernst“ gemacht werden mit dem Kampf gegen die alten und neuen Nazis, gegen die „Partei des Krieges von gestern und morgen“, die Partei der Aggression, die Partei der „Rassen- und Völkerhetze“.

Am Ende seines politischen Lebens holte ihn seine Vergangenheit wieder ein: Mit einer Niederlage im innerparteilichen Wettstreit um das Bundestagsmandat im Wahlkampf 1968 wollte Blachstein sich nicht abfinden. Er trat mit einem Antisemitismusvorwurf an die Parteiöffentlichkeit. Er hatte unterstellt, dass eine parteiinterne Kampagne gegen ihn antisemitische Züge trage und dass Antisemitismus die Ursache dafür sei, dass er als Kandidat für den Bundestag nicht wieder nominiert worden sei. Konkrete Beweise konnte er aber nicht anführen. Er musste die Vorwürfe zurücknehmen. Und damit war seine politische Karriere beendet.

Peter Blachstein starb am 4. Oktober 1977, 66-jährig. Zur jüdischen Religion hatte er nie mehr zurückgefunden. Und so war es nur konsequent, dass an seinem Sarg kein Kaddisch gesprochen wurde. Und ein Rabbiner war bei seiner Einäscherung auch nicht anwesend.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung