Jüdische Abgeordnete im Deutschen Bundestag – Jakob Altmaier

Stolperstein für Jakob Altmaier vor seinem Elternhaus in Flörsheim am Main© Von Alfons Tewes - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org

Der SPD-Abgeordnete Jakob Altmaier war neben Jeanette Wolff und Peter Blachstein einer von drei Parlamentariern mit jüdischer Herkunft, die nach der ersten Wahl im Nachkriegsdeutschland in den Bundestag eingezogen sind und damit erheblich zur internationalen Herstellung der Reputation der Bundesrepublik Deutschland beigetragen haben. Als Überlebender der Shoah und überzeugter Demokrat konnte Altmaier an der Seite Konrad Adenauers bei der für die BRD und ihre internationale Anerkennung, gerade im Hinblick auf ihre Beziehungen mit den USA, immens wichtige Begründung einer so weit wie möglich angemessenen Wiedergutmachungspolitik von deutscher Seite, die an die wenigen überlebenden jüdischen Holocaustopfer oder deren Hinterbliebene in Israel und auch in der Diaspora, Hilfestellung leisten sollte. Die Grundlage für spätere Entschädigungsvereinbarungen für das irreparable Nazi-Unrecht gegenüber den Juden Europas wurde bereits 1952 von Konrad Adenauer und dem israelischen Außenminister Moshe Scharet in dem sogenannten Luxemburger Abkommen unterzeichnet. (JR)

Als im Jahre 1949 das Grundgesetz verabschiedet und die Bundesrepublik Deutschland errichtet worden war, lag ein Zivilisationsbruch nur wenige Jahre zurück. Er war mit all seinen Zerstörungen und seinem singulären Menschheitsverbrechen vollständiger als 1918. Zum Zusammenbruch der Staatsorganisation, der Verwaltung, der Wirtschaft kam vor allem der moralische Kredit hinzu, den das Land in zwölf Jahren NS-Herrschaft in der Welt verspielt hatte.

Die staatliche Neuordnung, die 1948 mit der Ausarbeitung des bundesdeutschen Grundgesetzes begann, stellte nach 1848/49 und 1918 einen weiteren Versuch dar, ein Regierungssystem zu errichten, das die Grundsätze der Menschenwürde, die Mitwirkung des Volkes bei der politischen Willensbildung sowie der Begrenzung und Kontrolle staatlicher Macht gewährleisten sollte. Das Grundgesetz trat am 23. Mai 1949 in Kraft. Der 23. Mai wird allgemein als der Gründungstag der Bundesrepublik angesehen. Der Aufbau der Bundesorgane begann am 14. August 1949 mit der ersten Wahl zum Deutschen Bundestag.

Von der Ersten Legislaturperiode bis in die 1960er Jahre gehörten dem Deutschen Bundestag drei Abgeordnete an, die aus jüdischen Familien stammten: Jakob Altmaier, Peter Blachstein und Jeanette Wolff. Alle drei waren Mitglieder der sozialdemokratischen Fraktion, jener Partei, die als einzige sich nicht 1933 mit Schande bedeckt hatte und auf die Kontinuität ihrer Organisation zurückgreifen konnte. Zwei von ihnen (Altmaier und Wolff) bekannten sich zur jüdischen Religion. Für Jakob Altmaier war, mehr als für Jeanette Wolff, der Staat Israel und die internationale Judenheit ein Hauptbezugspunkt seines politischen Wirkens. Diesem sozialdemokratischen Politiker fiel Anfang der 1950er Jahre eine wichtige Rolle beim Zustandekommen des Luxemburger Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Israel zu.

Vermittler zwischen Deutschland und Israel

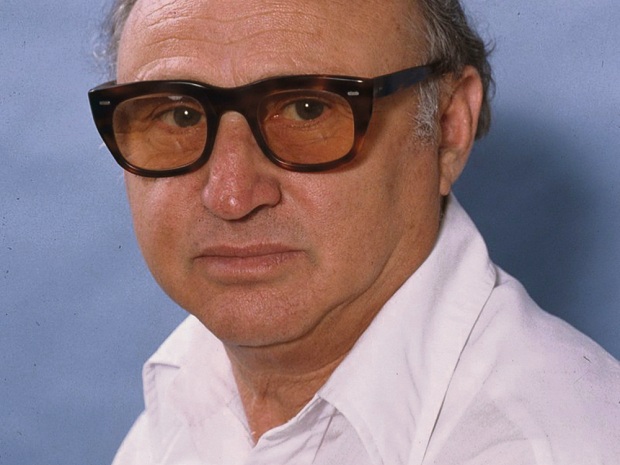

Unter den drei jüdischen Abgeordneten des ersten deutschen Bundestags nimmt Altmaier eine besondere Stellung ein: Der 1889 im hessischen Flörsheim geborene Altmaier betätigte sich bereits vor dem Ersten Weltkrieg als sozialdemokratischer Journalist und Publizist. Er hatte sieben Geschwister, von denen drei – wie viele seiner Verwandten – im Holocaust ermordet wurden. Von 1933-48 war Altmaier in der Emigration an unterschiedlichen Orten – Paris, Belgrad, Spanien, Kairo. Von den Geschwistern, die emigrieren konnten, kehrt er allein nach Deutschland zurück.

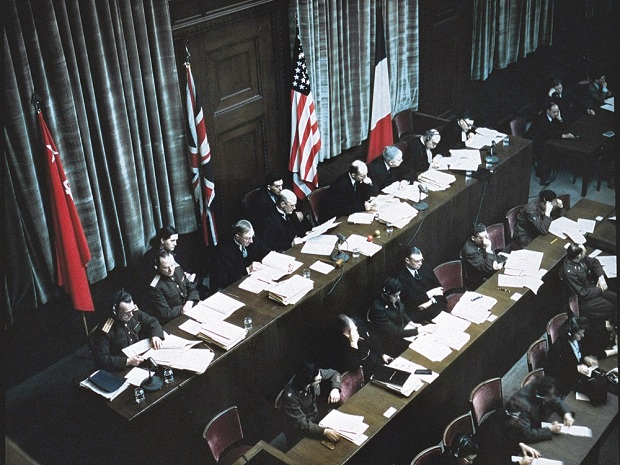

Als sozialdemokratischer Oppositionspolitiker erwarb er sich unvergängliche Verdienste in der Wiedergutmachungspolitik, die ihren sichtbaren Ausdruck im 1952 unterzeichnetem Luxemburger Wiedergutmachungs-Abkommen fand. Altmaier war ein, vielleicht der Vermittler erster Kontakte zwischen der damaligen (mehrheitlich christdemokratischen) Koalitionsregierung in Bonn – die dringend auf einen jüdischen Moderator angewiesen war - und der Regierung des Staates Israel.

Im wilhelminischen Kaiserreich wurde Altmaier sozialisiert und war bei dessen Zusammenbruch bereits politisch geformt. In den Weimarer Jahren verdiente er sich journalistisch seine parteipolitischen Sporen. Durch den Machtantritt der Nationalsozialisten fand seine hoffnungsvolle Karriere ihre jähe Unterbrechung. Im Exil ließ er die Kontaktfäden zur Mutterpartei, die sich ebenfalls im Exil befand, nicht völlig abreißen. Schließlich nahm er beim zweiten demokratischen Versuch Deutschlands eine aktive Rolle als Volksvertreter ein. An Altmaiers Person lässt sich diese Kontinuität der politischen und mentalen Auffassung vom Kaiserreich bis die Bundesrepublik exemplarisch manifestieren.

Die Tatsache, dass Altmaier seit frühen Jahren Sozialdemokrat gewesen war, bestärkte ihn in dem Entschluss, sehr bald nach 1945 nach Deutschland zurückzukehren und politisch am Wiederaufbau des Landes aktiv teilzunehmen, obwohl ihn Zweifel plagten. Dazu bedurfte es einer existenziellen Absicherung, die ihm die Partei durch eine sichere Bundestagskandidatur bot. Er sollte, das war das Kalkül der Partei, in einer von der SPD geführten Bundesregierung im Bereich der kollektiven Wiedergutmachung die Rolle eines Vermittlers zwischen Deutschland und Israel ausfüllen. Der SPD-Parteivorsitzende Kurt Schumacher, der zwölf Jahre in Hitlers Konzentrationslager verbracht hatte, wollte Altmaier als Mitglied des ersten westdeutschen Parlaments in seiner Fraktion, um, so waren die Worte Schumachers, die „deutsch jüdische Frage“ zu lösen. Politisch kam es jedoch anders, die Christdemokraten gewannen die Wahl, gleichwohl übernahm Altmaier die ihm zugedachte Funktion dann für die CDU-Regierung.

Wichtige Rolle in der Aussöhnungspolitik

Altmaiers emotionale Bindung an das „andere“, bessere Deutschland teilte er typischerweise mit vielen Exilierten. Die Zuneigung zur deutschen Kultur, ja, patriotische Gefühle hat er auch in der Verbannung nicht zu unterdrücken vermocht. Gegenüber Carlo Schmidt äußerte er einmal, er sei zurückgekehrt, um die Deutschen nicht allein ihre Scham tragen zu lassen. Und es ist merkwürdig: Altmaier, für den Jüdischsein bis dahin eine eher untergeordnete Rolle gespielt hatte, definierte sich jetzt dezidiert über das Judentum. Ob man will oder nicht: Altmaier und einige andere Repräsentanten des Nachkriegsjudentums – vor allem Jeanette Wolff - sind bei der Durchsetzung der „Wiedergutmachungspolitik“, die Bundeskanzler Konrad Adenauer gegen den heftigen Widerstand aus den eigenen Reihen der Christdemokraten durchsetzte eine wichtige Aufgabe zugefallen.

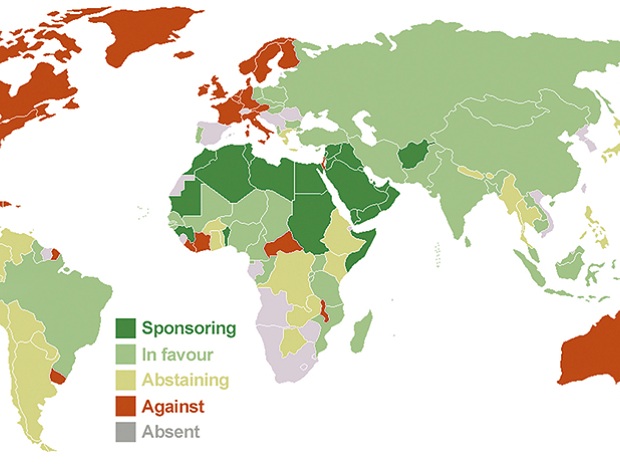

Dieser Plan hatte die kalkulierte Zielsetzung, das ramponierte deutsche Ansehen in der Welt aufzupolieren und die Voraussetzung zu schaffen, um als Mitglied in die Völkergemeinschaft wieder aufgenommen zu werden. So hat Altmaier – bewusst-unbewusst – mitgeholfen, im Ausland den Eindruck zu vermitteln, dass das Adenauer-Deutschland den ehrlichen Willen habe, für die deutschen Verbrechen, die im großen Judenmord gipfelten, zu sühnen. Diese unfreiwillige „Botschafterrolle“ hatte zugleich den nicht zu unterschätzenden Nebeneffekt, dass Beziehungen geknüpft werden konnten, die für die Wiederaufnahme des internationalen Warenhandels von Wichtigkeit waren. So paradox es klingt, indem Jakob Altmaier und eine Reihe anderer ihre Zusammenarbeit mit den politisch Verantwortlichen nicht verweigerte, war er unwissentlich mitbeteiligt an der Schaffung der ideologischen Fundamente – Antikommunismus, Hallstein-Doktrin, Westintegration, die in den 1950er und 60er Jahren für die bundesdeutsche Politik bestimmend waren.

Inwieweit Jüdinnen und Juden wie Jakob Altmaier oder Jeanette Wolff durch die „Wiedergutmachungs“-Politik Adenauers instrumentalisiert wurden oder sich haben instrumentalisieren lassen, sei einmal dahingestellt. Indes kann kein Zweifel an der Aufrichtigkeit von Altmaiers Aussöhnungspolitik bestehen. Er war – im positiven Sinne – ein Vermittler, ein Brückenbauer. Es wäre aus heutiger Sicht ungerecht, in ihm etwas anderes zu sehen als ein Mitgestalter am Wiederaufbau der jüdischen Gemeinden oder, wie er es ausdrückte, an der „jüdischen Sache“ und damit zugleich an der Neugestaltung des demokratischen Aufbaus im Nachkriegsdeutschland. Es ist nicht weit hergeholt zu behaupten, dass ein Teil der moralischen Rehabilitierung Deutschlands dem Wirken Altmaiers geschuldet ist.

Altmaier wurde in der jungen Bundesrepublik politisch gebraucht zu einer Zeit als es – dreizehn Jahre vor Aufnahme der diplomatischen Beziehungen - noch keine offiziellen bilateralen Gespräche mit Israel gab. Und es machte Adenauer nichts aus, dass Altmaier der „falschen“ Partei angehörte. Zu einem Zeitpunkt, da die parteipolitischen Gräben zwischen der konservativen CDU und der „roten“ SPD nahezu unüberwindbar schienen, sieht man Altmaier bei der Unterzeichnung des Luxemburger Abkommens am 10. September 1952 an der Seite von Kanzler Adenauer – gegenüber der israelischen Delegation – sitzend.

Es ist nicht weiter verwunderlich, dass sich auch Altmaier, der als moralische Instanz in Wiedergutmachungsfragen galt und vehement gegen einen neu-alten Antisemitismus und Renazifizierung aufgetreten war, sich im Bundestag selbst antisemitischer Attacken zu erwehren hatte.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung