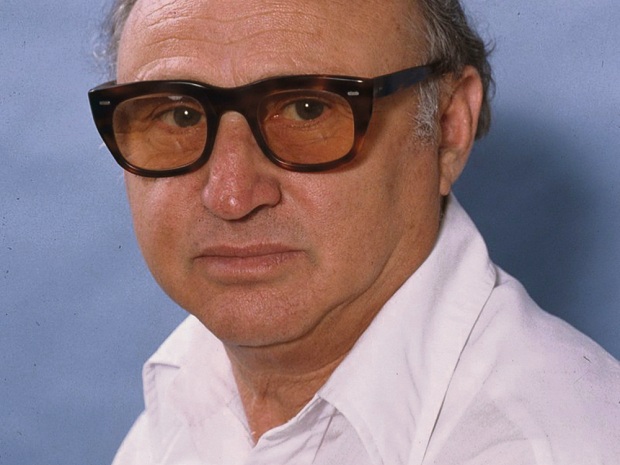

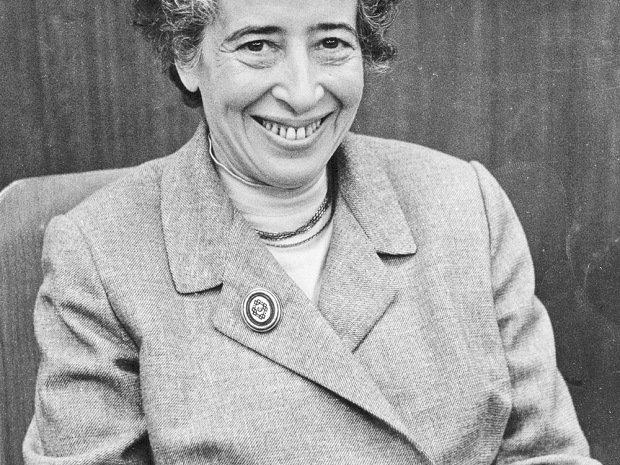

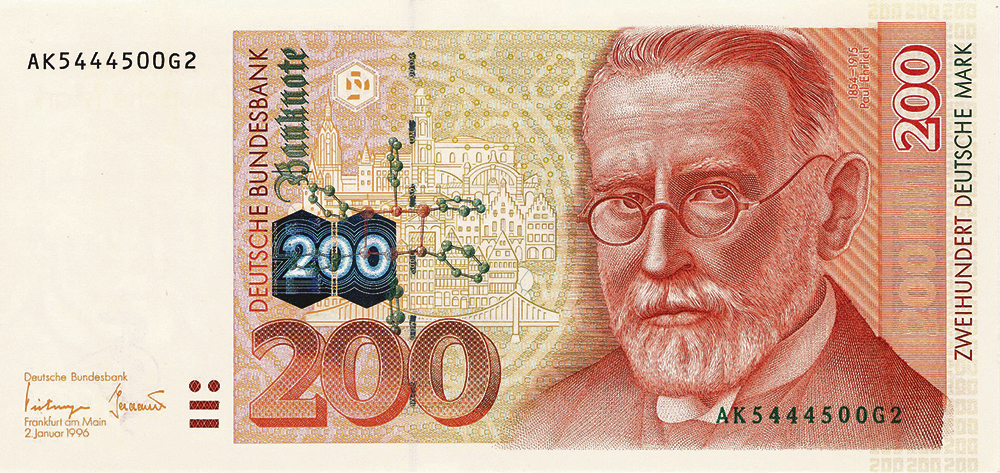

Zum 170. Geburtstags des jüdischen Wissenschaftlers Paul Ehrlich

Paul Ehrlich auf der 200-DM-Banknote von 1996.© WIKIPEDIA

Der deutsch-jüdische Arzt, Serologe und Immunologe Paul Ehrlich erhielt 1908 für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Immunologie den Nobelpreis für Medizin. Dem Begründer der Chemotherapie ist es zu verdanken, dass die Menschheit Krankheiten wie Tuberkulose, Diphtherie, Malaria, Blut- und Knochenmarkskrebs, die Schlafkrankheit und besonders die Syphilis diagnostiziert hat und einer vollständigen Heilung sehr viel näher gekommen ist. Paul Ehrlich hat mit seiner Forschung Millionen von Menschenleben gerettet. Dem damaligen gesellschaftlichen Druck zum Protestantismus überzutreten, hat der Jude Ehrlich zeitlebens widerstanden. (JR)

„Ich schwänzte den Unterricht, so oft ich konnte"

Paul Ehrlich wurde am 14. März 1854 in der schlesischen Stadt Strehlen bei Breslau geboren. Er war ein willkommener Junge in der wohlhabenden Familie von Ismar Ehrlich, Besitzer eines Gasthauses und einer Brennerei, die er von seinem Vater, dem wohlhabenden Kaufmann und Pächter Heimann Ehrlich, geerbt hatte. Mutter Rosa, Tochter des Tuchhändlers und Bierbrauers Abraham Weigert, führte den Haushalt mit Geschick. Ismar war das Oberhaupt der jüdischen Gemeinde der Stadt und erzog seine Kinder im jüdischen Geist. Er wollte, dass sein einziger Sohn seine Nachfolge im Geschäft antritt, aber der wissbegierige Junge geriet unter den Einfluss seines Großvaters, der an der örtlichen Universität Physik und Botanik lehrte und eine große Bibliothek besaß.

Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Pauls Interesse an der Wissenschaft spielte der Cousin seiner Mutter, der Bakteriologe Carl Weigert, der Mikropräparate färbte, um die Struktur der untersuchten Zellen besser erkennen zu können. Carl erlaubte Paul, das Labor zu besuchen, und erklärte ihm die Grundlagen des Wissens darüber, wie sich Substanzen in Organen, Geweben und Zellen verteilen.

Im Alter von sechs Jahren kam Paul in die Grundschule in Strehlen, meisterte alle Fächer mit Leichtigkeit und galt als Musterschüler. Und ab seinem 10. Lebensjahr besuchte er das klassische Gymnasium St. Maria Magdalena in Breslau, wo er sich mit Albert Neisser anfreundete, einem späteren berühmten jüdischen Arzt und Bakteriologen. Paul mochte Latein, Mathematik, vor allem Chemie und Biologie, aber das Auswendiglernen langer deutscher Wörter war ihm lästig. Er freute sich auf die Ferien, in denen er sein Zimmer in ein Labor verwandeln und mit Farbstoffen experimentieren konnte. Für seine Experimente hatte er engen Kontakt zu einem örtlichen Apotheker, der ihn mit Reagenzien versorgte.

Bei der Abschlussprüfung musste Ehrlich einen Aufsatz über das Thema "Das Leben ist ein Traum" schreiben. Der junge Naturforscher schrieb: "Die Grundlage des Lebens liegt in den normalen Oxidationsprozessen. Träume sind das Ergebnis unserer Gehirnfunktion, und die Gehirnfunktion ist nichts anderes als die gleiche Oxidation. Träume sind eine Art Phosphoreszenz des Gehirns." Der Lehrer war empört über den "vulgären Zynismus" des Bewerbers. In der Folgezeit betrachtete Ehrlich "die Schule immer als eine schwere Last".

Nach dem Abitur 1872 studierte er Medizin an den Universitäten Breslau und Straßburg, dann - mit einer kurzen Unterbrechung - in Freiburg und erhielt schließlich ein Medizinstudium in Leipzig. Viele Lehrer bemerkten, dass der zukünftige Wissenschaftler kein vorbildlicher Schüler war. Er selbst gab zu: "Als Student habe ich so oft wie möglich den Unterricht geschwänzt und war ein 'ewiger Student'". Die Professoren zwangen ihn, Leichen zu sezieren und Tausende von lateinischen Begriffen zu lernen, und er interessierte sich für die Histologie und die Chemie des lebenden Gewebes. In jenen Jahren begann in den größten Laboratorien der Welt ein umfangreiches Studium der Farbstoffe, und Paul Ehrlich wurde Zeuge der sensationellen Entdeckungen von Robert Koch und Louis Pasteur. Als studierter Mediziner wollte er sein Leben nicht am Krankenbett verbringen und zog es vor, sich der Biochemie zu widmen.

Experimentieren und erforschen

Seine Lieblingsbeschäftigung war es, nächtelang im Labor dünne histologische Präparate aus verschiedenen Körperteilen zu schneiden und sie mit Anilinfarbstoffen zu färben. Er begann, die Verteilung und Fixierung verschiedener chemischer Substanzen im Körper zu untersuchen, da er glaubte, dass die spezifische Affinität dieser Verbindungen zu Zellen und Geweben von ihrer pharmakologischen Wirkung abhängt. Im Laufe seiner Forschungen beschrieb Ehrlich erstmals verschiedene Formen von Blutleukozyten sowie Mastzellen, die in den meisten Bindegeweben in der Nähe von Gefäßen und Nerven vorkommen.

Nach dem vierten Semester kehrte Paul Ehrlich nach Breslau zurück, wo ihm der jüdische Pathophysiologe Julius Cohnheim die Möglichkeit zu umfangreicheren Experimenten gab und ihn mit Robert Koch bekannt machte, der damals als Kreisarzt tätig war. Im Mai 1876 stellte Koch an der Universität Breslau Versuche zur Kultivierung von Milzbrand außerhalb des Körpers vor, die Paul Ehrlich in der Endphase wiederholte. Der Forscher war erst 25 Jahre alt, als er die Ergebnisse seiner Arbeit über die Färbung von Blutfilmen veröffentlichte, und besaß eine einzigartige "Vision" der dreidimensionalen Struktur von Molekülen. Nachdem sein Doktorvater Cohnheim Professor in Leipzig geworden war, verteidigte Ehrlich dort 1878 seine Doktorarbeit über "Beiträge zur Theorie und Praxis der histologischen Färbung". Darin stellte er die Chemie der verwendeten Farbstoffe und die gesamte Palette der Färbemethoden dar.

Mit seinem Doktortitel konnte sich Paul Ehrlich um eine Stelle in Universitätskliniken bewerben, was ihm als Jude jedoch lange verwehrt blieb. Der Antisemitismus, der durch die kaiserliche Herrschaft eingedämmt wurde, war in Deutschland bereits weit verbreitet. Eine Karriere in der Medizin zu machen, war für Ehrlich jedoch viel schwieriger als für seine arischen Altersgenossen. Zunächst war er gezwungen, sich mit seinem Privatlabor zu begnügen und als Assistent an der Zweiten Medizinischen Klinik in Berlin zu arbeiten. Erst 1878 wechselte er an die Charité und wurde dort Oberarzt des Direktors Friedrich Theodor Frerichs, des Begründers der experimentellen Medizin. Ehrlich führte dort Forschungen durch, die den Grundstein für die Histologie legten: Er untersuchte Anilinfarbstoffe, schlug ihre Klassifizierung vor und verwendete sie zur Färbung verschiedener Gewebe. Seine medizinische Ausbildung in Verbindung mit seiner einzigartigen Begabung für Chemie führte ihn schnell zu der Entdeckung, dass chemische Verbindungen die biologischen Funktionen steuern. Dieses Axiom bildete die Grundlage für einen Großteil von Ehrlichs Forschungen.

Er entwickelte die Differenzierung der weißen Blutkörperchen anhand ihrer verschiedenen Granula. Durch die Granulation der Leukozyten konnte er ihre Vielfalt bestimmen. Er führte die Blutzellzählung zur Differentialdiagnose von Blutkrankheiten ein. Er untersuchte auch Erythrozyten (rote Blutkörperchen) und wies kernhaltige Erythrozyten bei Anämie nach, die er in Varietäten einteilte. Er entdeckte Zellen - Vorläufer der Erythrozyten. Mit seiner Untersuchung der weißen Blutkörperchen schuf Ehrlich die Grundlage für die Analyse der Anämie. Veröffentlichte eine neue Testreaktion für Urin, mit der es möglich war, verschiedene Arten von Typhus von einfachen Durchfallerkrankungen zu unterscheiden. Anhand der Intensität der Farbreaktion konnte eine Vorhersage über den zu erwartenden Krankheitsverlauf getroffen werden. Die bis heute verwendete Farblösung trägt seinen Namen.

Heirat und große Entdeckung

Am 14. August 1883 heiratete Paul Hedwig Pinkus, die Tochter eines schlesischen Textilfabrikanten, die Trauung fand in der Synagoge statt. Er behandelte seine Frau als gleichberechtigte Partnerin, was für die damalige Zeit ungewöhnlich war. Sie bekamen zwei Töchter, Stephanie und Marianne. Eine Mitgift für die Hochzeit bewahrte Ehrlich vor finanziellen Schwierigkeiten.

In diesen Jahren entdeckte er die verschiedenen Formen der Leukozyten, die Bedeutung des Knochenmarks für die Bildung der Granulozyten, differenzierte bestimmte Leukämieformen und schuf eine dualistische Theorie der Hämatopoese (Prozess der Blutbildung). Und 1885 entdeckte er, dass sich der in den Blutkreislauf der Ratte eingebrachte Farbstoff in allen Organen und Geweben mit Ausnahme des Gehirns ausbreitete, womit er die Existenz der Blut-Hirn-Schranke zwischen dem Kreislauf- und dem Zentralnervensystem belegte, deren Hauptfunktion darin besteht, die Homöostase des Gehirns aufrechtzuerhalten und das Nervengewebe vor den im Blut zirkulierenden Mikroorganismen, Toxinen, zellulären und humoralen Faktoren des Immunsystems zu schützen, die das Hirngewebe als fremd wahrnehmen.

Im Jahr 1887 wurde Ehrlich Privatdozent an der Medizinischen Fakultät der Universität Berlin. Zur gleichen Zeit lud ihn Koch an das Institut für Infektionskrankheiten ein, um Tuberkulose und Cholera zu untersuchen. Der Wissenschaftler begann, Methoden zur Behandlung von Infektionskrankheiten mit Chemikalien zu entwickeln. Er bot Koch eine verbesserte Methode zur Färbung von Tuberkelbazillen mit Fuchsin an, die für die klinische Diagnose der Krankheit von großer Bedeutung war. Dies war der Beginn ihrer langjährigen Freundschaft und engen Zusammenarbeit. 1888 infizierte sich Paul bei einem weiteren Experiment mit dem Tuberkulosebazillus und steckte seine Familie an. Mit seiner Frau und seinen Töchtern war er gezwungen, sich zwei Jahre lang in Ägypten behandeln zu lassen, wo das heiße und trockene Klima die Heilung begünstigte.

Während Ehrlichs Krankheit wurde er von seinem Posten an der Charité abberufen, aber er ließ sich nicht entmutigen, setzte die wissenschaftliche Forschung in seinem Labor fort und eröffnete eine Privatpraxis. Im Jahr 1890 wurde er Leiter der Tuberkuloseabteilung des Moabiter Stadtkrankenhauses. Hier untersuchte man das vermeintliche Anti-Tuberkulose-Mittel Tuberkulin, das Paul selbst verabreichte und als diagnostisches Mittel unterstützte. Robert Koch holte Ehrlich an das kurz zuvor gegründete Institut für Infektionskrankheiten. Er wurde außerplanmäßiger Professor an der Friedrich-Wilhelms-Universität. Er beschäftigte sich mit Immunologie und entwickelte die "Seitenkettentheorie" zur Erklärung der Immunantwort auf Infektionen in lebenden Zellen und nahm damit die 60 Jahre später entstandene Theorie der klonalen Antikörperbildung vorweg. Schon zu Beginn seiner Karriere vermutete er, dass die chemische Struktur zur Erklärung dieses Problems herangezogen werden könnte. Paul glaubte, dass es sich bei Toxinen und Antitoxinen um chemische Substanzen handelte, zu einer Zeit, als noch sehr wenig über deren Natur bekannt war. Seine Theorie erklärte die Wechselwirkung von Antikörpern und Antigenen im Blut und wie Antikörper gebildet werden.

Seit 1896 war Ehrlich Direktor des Instituts für Serumforschung und -prüfung in Steglitz. Drei Jahre später zog das Institut nach Frankfurt am Main um und wurde in Institut für experimentelle Therapeutika umbenannt. 1904 erhielt Ehrlich den Titel eines emeritierten Professors der Universität Göttingen und wurde im selben Jahr zum Mitglied der National Academy of Sciences der Vereinigten Staaten gewählt. Im Jahr 1906 wurde dank einer großzügigen Spende von Franziska Speyer zu Ehren ihres verstorbenen Mannes eine private Forschungsstiftung in Frankfurt gegründet, das Georg-Speyer-Haus, dessen Direktor Ehrlich wurde. 1907 wurde er in den Rang eines Geheimen Sanitätsrats befördert. Die Behörden boten ihm einen Adelstitel an, für den er in Preußen Protestant werden musste. Doch der Wissenschaftler lehnte entschieden ab: "Wir haben unser Leben der Wissenschaft gewidmet, nicht der Jagd nach Titeln."

„Die magische Kugel"

Ausgerüstet mit seinen Ideen über die physikalische und chemische Natur der Immunisierung ging Ehrlich zu ihrer praktischen Anwendung über - der Suche nach Heilmitteln gegen verschiedene Krankheiten. Seine Theorie besagte, dass ein Medikament, dessen chemische Struktur der "Schlüssel" zum "Schloss" des Rezeptors auf der Zelle eines pathogenen Parasiten wäre, das Bakterium zerstören würde, ohne die Zellen des Organismus zu schädigen. Ein solcher Wunder-"Schlüssel" wird heute als "Antibiotikum" bezeichnet. Ehrlich nannte es eine "magische Kugel" und schlug eine völlig neue Methode vor, um solche "Kugeln" zu finden: die gezielte Synthese von Medikamenten mit einer geeigneten chemischen Struktur.

"Wir müssen lernen, magische Kugeln zu formen, die in der Lage sind, Krankheitserreger zu treffen", wiederholte Paul. Zunächst testete er seine Lieblingsfarbstoffe und war 1904 überzeugt, dass Trypanrot bei der Behandlung von Meerschweinchen wirksam war. Aber er war auch der erste in der Medizin, der entdeckte, dass Parasiten eine Resistenz gegen das Mittel entwickeln konnten. Daher wechselte er zu Medikamenten auf Arsenbasis, von denen eines, Atoxil, bereits an Patienten getestet worden war. Es unterdrückte erfolgreich die Schlafkrankheit, führte aber zu einer Schädigung des Sehnervs. Durch das Studium der Struktur von Atoxil war Ehrlich in der Lage, sicherere Medikamente zu entwickeln, indem er die Seitengruppen der Moleküle in seiner Struktur ersetzte und "vernetzte". Nach Hunderten von Versuchen fand er ein Medikament, das Trypanosomen abtötet und gleichzeitig weniger giftig für den Menschen ist.

Ehrlich stellte zusammen mit seinem Schüler Julius Morgenroth (ebenfalls Jude) am Berliner Institut für Serologie (Blutgerinnung) die Fähigkeit von Antigenen fest, die entsprechenden Antikörper selektiv im Immunserum zu fixieren. Das Prinzip der selektiven Adsorption bildete die Grundlage für die Analyse der antigenen Zusammensetzung von Bakterien und Viren, Zellen und Geweben sowie für die Methode zur Gewinnung spezifischer Antikörper gegen einzelne antigene Determinanten. Anschließend befasste er sich mit dem Problem der Seren gegen Diphtherie und Tetanus, das seinen Kollegen Emil von Behring beschäftigt hatte. Mit Hilfe seiner immunologischen Entdeckungen gelang es Ehrlich, das Anti-Diphtherie-Serum von Behring zu verbessern, die richtige Dosierung des Antitoxins zu berechnen und hochkonzentrierte und gereinigte Seren zu gewinnen, die in der klinischen Anwendung bei kranken Kindern zuverlässig wurden. Die "von Behring-Ehrlich eingeführten Diphtheriemittel" kamen auf den Markt, aber Paul erhielt nur 8 Prozent des Gewinns.

Paul Ehrlich in seinem Arbeitszimmer, 1910.© Wikipedia/

Die Beziehungen zwischen ihm und von Behring wurden durch die Bestimmung des Wertes des Tetanusserums weiter belastet. Ehrlich behauptete, als erster ein Serum entwickelt zu haben, das am Menschen angewendet werden konnte, und weigerte sich, mit von Behring zusammenzuarbeiten, der 1901 den Nobelpreis "für seine Arbeiten zur Serumtherapie" erhielt. Ehrlich schuf weitere bakterizide Seren, die vor allem für die Veterinärmedizin wertvoll waren, und testete Tuberkulin und andere aktive Impfstoffe. Er entwickelte Methoden zur quantitativen Bestimmung der Stärke, therapeutischen Wirkung und Dosierung von Antidiphtherie- und anderen therapeutischen Seren. Und 1903 erhielt er die höchste wissenschaftliche Auszeichnung Preußens - die Große Goldene Medaille für Wissenschaft.

Erfolge in der Krebsforschung

Kaiser Wilhelm II., dessen Frau an Krebs erkrankt war, beauftragte Paul Ehrlich persönlich mit der Erforschung dieser Krankheit. Am Institut für experimentelle Therapeutik wurde eine Abteilung für Onkologie eingerichtet, aber Ehrlich machte deutlich, dass das Problem des Krebses grundlegende Forschung

erfordere und eine schnelle Genesung der Patienten nicht zu erwarten sei.

Infolge seiner Beobachtungen wurde deutlich, dass mit der Ausbreitung von Tumoren die Bösartigkeit der Tumorzellen zunahm. Der Primärtumor wurde zwar entfernt, aber es bildeten sich schnell Metastasen. Ehrlich übertrug die Methoden der Bakteriologie auf die Krebsforschung. In Analogie zur Impfung versuchte er, durch die Injektion von geschwächten Krebszellen eine Immunität gegen Krebs zu entwickeln, hatte damit aber wenig Erfolg. Gleichzeitig beschrieb er verschiedene Formen von Blutleukozyten, zeigte die Bedeutung des Knochenmarks und der lymphatischen Organe für die Blutbildung und stellte erstmals fest, dass Mikroorganismen Resistenzen gegen therapeutische Medikamente erwerben. Er schlug vor, dass die Bösartigkeit eines Tumors von seiner erhöhten chemischen Affinität zu Nahrungsmitteln im Vergleich zu normalen Geweben des Organismus abhängt. Seine experimentellen Untersuchungen von Tumoren bei Tieren eröffneten neue Wege für deren nicht-chirurgische Behandlung.

Gegen die die tödliche Syphilis, an der ein Drittel der Bevölkerung erkrankt war, fand Ehrlich eine "Wunderwaffe" und entwickelte 1907 eine Substanz aus Atoxyl, die in klinischen Versuchen nach 606 Versuchen eine hohe Wirksamkeit gegen Syphilis und eine Reihe von Tropenkrankheiten zeigte. Er nannte es "Salvarsan", eine Kombination aus zwei lateinischen Wörtern: Salve (gesund) und Arsenicum (Arsen). Die Droge war ein Killer für Bakterien und ein Retter für den menschlichen Körper. In seiner üblichen Bescheidenheit bezeichnete Ehrlich seinen Erfolg als "einen Glücksfall nach sieben Jahren erfolgloser Versuche". Dieses "gesunde Arsen" war die erste herausragende Errungenschaft der Chemotherapie und läutete eine neue Ära der Behandlung von Infektionskrankheiten mit synthetischen Medikamenten ein.

Ehrungen und Gedenken

Paul Ehrlich erhielt 1908 für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Immunologie den Nobelpreis für Medizin gemeinsam mit Ilia Metschnikow.

Sein ganzes Leben lang engagierte er sich für das Judentum und den Kampf gegen Krankheiten in Eretz Israel. Er war Mitglied zionistischer Gesellschaften und beteiligte sich an den Vorbereitungsarbeiten für die Gründung der Hebräischen Universität in Jerusalem.

Am 17. August 1915 erlitt er einen zweiten Herzanfall und starb drei Tage später. Kaiser Wilhelm II. schrieb in einem Telegramm: "Ich betrauere den Tod eines verehrten Forschers der medizinischen Wissenschaft und des Leidens der Menschheit, dessen Taten ihm unsterblichen Ruhm und die Dankbarkeit der ganzen Welt einbringen werden".

Paul Ehrlich wurde auf dem jüdischen Friedhof in Frankfurt am Main beigesetzt. Der Paul-Ehrlich-Preis wird in regelmäßigen Abständen an medizinische Wissenschaftler für ihre wissenschaftlichen Leistungen verliehen.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung