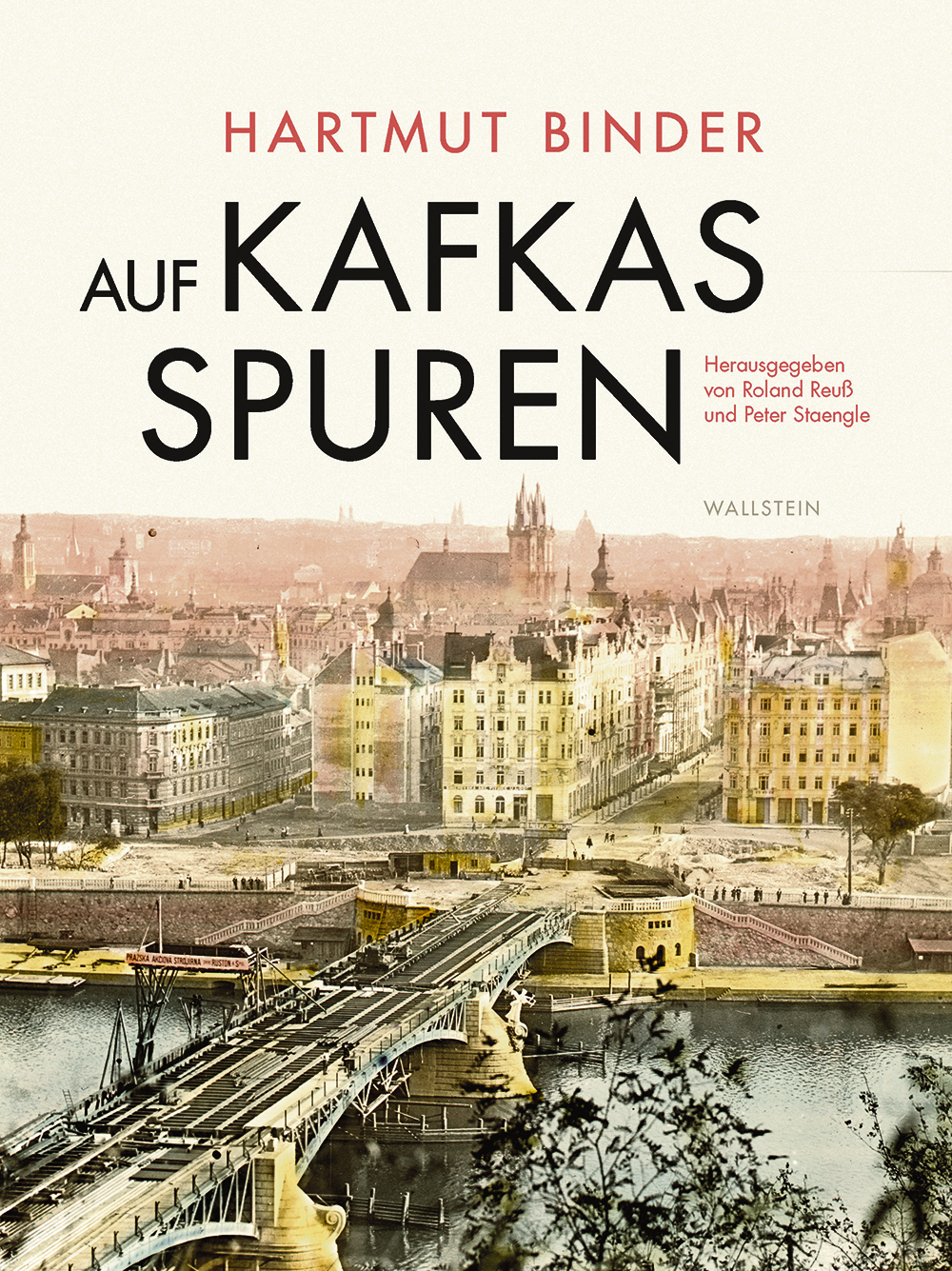

Auf den Spuren Frank Kafkas

Franz Kafka entstammte einer jüdischen Familie aus Prag und sprach neben Deutsch auch perfekt Tschechisch. Seine parabelhafte Literatur bildet einen Raum, in dem Fantasie und Realität nicht mehr zu trennen sind. Das Geheimnis eines der wohl wirkungsmächtigsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts zu enträtseln, daran haben sich ganze Generationen von Sprachwissenschaftlern, Judaisten und Historikern versucht. Der Buch-Autor Hartmund Binder kommt der Entschlüsselung des Rätsels des großen deutsch-jüdischen Schriftstellers Kafka sehr nahe und macht es in seinem Werk „Auf Kafkas Spuren: Gesammelte Studien zu Leben und Werk“ neu zugänglich und verständlich. (JR)

2.500 Gramm schwer, ein Buchformat im Ausmaß von 22 x 28,5 cm verteilt auf 1.000 Buchseiten Literatur, das kann man despektierlich einen „Wälzer“ nennen; die Herausgeber sprechen zurecht von einem „Mammutwerk“, das sie der interessierten Öffentlichkeit vorgelegt haben. Das ist allein der äußeren Form wegen keine Abendlektüre fürs Bett. Indes ist es geballtes literarisches Wissen über einen Jahrhundertschriftsteller – Franz Kafka. Der Autor dieser außerordentlichen Edition ist Hartmut Binder, emeritierter Professor für deutsche Literatur, der zwischen 1967 und 2020 insgesamt 54 Studien über Leben und Werk Franz Kafkas publiziert hat. Ein Kafka-Kenner von A bis Z.

Der vorliegende Band Auf Kafkas Spuren ist Binders sage und schreibe 55. Studie über den Ausnahmeliteraten aus Prag. Hier versammelt er seine zwischen 1967 und 2020 verstreut publizierten literaturwissenschaftlichen Untersuchungen, die einen Standard setzenden Blick auf diesen geheimnisvollen und rätselhaften Schriftsteller wirft. Binder geht allen möglichen Querverbindungen in Kafkas literarischen und persönlichen Beziehungen nach, auf seinen Spuren wandelnd leuchtet er durch Archivrecherchen auch Details aus, die in der Kafka-Forschung bislang wenig beachtet wurden. Persönliches, Reisen, Kunst und Literatur, das Werk und Jüdisches, das sind die Hauptkapitel dieses reichlich illustrierten voluminösen Bandes – der scheinbar unendliche, persönliche und literarische Kafkasche Kosmos.

Traum von der Schriftstellerei

Alles in allem war Kafka in allen Unterrichtsfächern ein guter Schüler, mit einer Ausnahme, die überraschen mag – in den sprachlichen Fächern war er nur ein mittelmäßiger Pennäler. Wie muss es sein Selbstwertgefühl getroffen haben, als er, der schon in den ersten Gymnasialklassen geäußert hatte, Schriftsteller werden zu wollen, als Jahresnoten der vierten, siebten und achten Klasse in Deutsch nur ein „befriedigend“ erreichte!

In seinem berühmt gewordenen „Brief an seinen Vater“ aus dem Jahre 1919 äußerte sich Kafka zu seinen Lebensplänen in Sachen Schriftstellerei und seine Zweifel daran, so: „Ich habe schon angedeutet, daß ich im Schreiben […] kleine Selbständigkeitsversuche, Fluchtversuche mit allerkleinstem Erfolg gemacht habe, sie werden kaum weiterführen, vieles bestätigt mir das. Trotzdem ist es meine Pflicht oder vielmehr es besteht mein Leben darin, über ihnen zu wachen, keine Gefahr, die ich abwehren kann, ja keine Möglichkeit einer solchen Gefahr an sie herankommen zu lassen“.

Den unnachahmlichen Schreibstil Kafkas vorzuführen sei am Beispiel eines (bislang unbekannten) Briefes demonstriert, den er 1912 an Willy Haas, einem jungen aufstrebenden Autor aus dem Prager Kreis, schrieb, ein Brief, den Binder in der Handschriftenabteilung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in Budapest entdeckte. Im Wortlaut heißt es hier: „Lieber Herr Haas! Darauf daß die Schlamperei Ihnen langweilig werden sollte, darauf vertraue ich nicht; wer die Schlamperei einmal hat, dem wird sie nicht langweilig, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber vielleicht bekomme ich, da Sie jetzt schon zwei Verpflichtungen mir gegenüber nicht erfüllt haben (…), durch die jetzige Dreizahl einen besonderen Platz in Ihrem Gedächtnis. Herzliche Grüße Ihr Franz Kafka“.

Der Prager Willy Haas (1891-1973) war bereits in jungen Jahren mit Franz Werfel und Paul Kornfeld befreundet und hatte persönlichen Umgang mit Franz Kafka und Max Brod, wodurch sein nachhaltiges Interesse für Literatur geweckt worden war. Nach dem Ersten Weltkrieg ging Haas nach Berlin, wo er neben der redaktionellen Tätigkeit bei Zeitungen auch als Drehbuchautor („Die freudlose Gasse“) und Filmkritiker arbeitete. Gemeinsam mit Ernst Rowohlt gründete Haas 1925 die Wochenzeitung „Die literarische Welt“, die in der Hamburger Zeitung „Die Welt“ heute noch besteht.

Der 1908 frisch zum Doktor der Rechte promovierte Franz Kafka bewarb sich bei der „Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen in Prag“ um eine Stelle als Hilfsbeamter und wurde angenommen. Nicht zuletzt, weil er beider Landessprachen (deutsch und tschechisch) in Wort und Schrift vollkommen mächtig war. Diese Stelle führte er bis zu seiner Pensionierung am 1. Juli 1922 wegen einer sich immer mehr verschlimmernden Lungentuberkulose durch. Über Kafkas tägliche Verwaltungsarbeit ist bislang wenig bekannt. Binder bringt Einzelheiten ans Licht, die sich in dessen Personalakte finden.

Verwaltungsarbeit als literarische Inspiration

Kafka erwies sich in seinem Beruf von Anfang an als „vorzügliche Konzeptionskraft“, der mit „sehr großem Fleiße andauerndes Interesse für alle Agenden“ an den Tag legte und der auch „öfters außerhalb der Amtsstunden im Interesse der Anstalt“ tätig war. Das war gewiss für den Schriftsteller Kafka ein Handicap, der durch die beruflichen Anforderungen seine freie Zeit fürs Schreiben eingeschränkt sah.

Was seine Tätigkeiten als Versicherungsbeamter betraf, das beschrieb Kafka so: „Was ich zu tun habe! In meinen vier Bezirkshauptmannschaften fallen – von meinen übrigen Arbeiten abgesehen – wie betrunken die Leute von den Gerüsten herunter, in die Maschinen hinein, alle Balken kippen um, alle Böschungen lockern sich, alle Leitern rutschen aus, was man hinauf gibt, darüber stürzt man selbst. Und man bekommt Kopfschmerzen von diesen jungen Mädchen in den Porzellanfabriken, die unaufhörlich mit Türmen von Geschirr sich auf die Treppe werfen“.

Das Gespenstische seiner Arbeit, was Kafka als Bürde empfand, dürfte für ihn teilweise darin gelegen haben, dass er es, wenn er Aktenvorgänge bearbeitete, mit Abstraktionen zu tun hatte, die ihm Schwierigkeiten bereiten mussten: „Wo nicht etwas dasteht auf das man die Hand auflegen kann, verfliegt meine Aufmerksamkeit zu leicht“, schrieb er einmal an seine Freundin Felice Bauer.

Das Rätsel „Kafka“

Kafkas Literatur bildet einen Raum, in dem Fantasie und Realität nicht mehr zu trennen sind. Das Geheimnis eines der wohl wirkungsmächtigsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts zu enträtseln, daran haben sich ganze Generationen von Sprachwissenschaftler, Judaisten oder Historiker versucht. Binder kommt der Entschlüsselung des Rätsels Kafka sehr nahe und macht es einem Kafka-Publikum neu verständlich. Das gilt auch für Kafkas Judentum, an das der Dichter sich gefesselt fühlte. Seinem Freund Max Brod gestand er: „Weg vom Judentum wollten die meisten, die deutsch zu schreiben anfingen, aber mit den Hinterbeinchen klebten sie noch am Judentum des Vaters und mit den Vorderbeinchen fanden sie keinen neuen Boden“. Kafka sah sich als der „enterbte Sohn“, das war sein Selbstbild, in dem sich sein Lebensentwurf spiegelt - die Suche nach dem verlorenen Erbe und das Festhalten an der Rolle des Sohnes. Kafkas Judentum bindet sich an das Bewusstsein der Entwurzelung angesichts der Distanz zur Tradition.

Es klingt merkwürdig: Kafka verweigerte sich, was seine eigene Literatur betrifft, vollkommen den Gesetzen des Marktes. Er stand seinem eigenen Werk zwiespältig gegenüber, betrieb keinerlei Eigenwerbung, sondern unternahm alles, was ihm geeignet schien, schon bestehende Anerkennung zu untergraben. Es widerstrebte ihm, an Zeitschriften oder Sammelbänden mitzuwirken zumeist mit dem Hinweis, es läge ihm nichts Veröffentlichungswürdiges vor. Auch sperrte er sich, Kritiken zu schreiben. Eigenem Bekunden nach läge ihm das „Geschäft des Zergliederns“ nicht.

Seiner geliebten Schwester Ottla gestand er im Juli 1914: „Ich schreibe anders als ich rede, ich rede anders als ich denke, ich denke anders als ich denken soll und so geht es weiter bis ins tiefste Dunkel“. Wer anders als Kafka könnte so formulieren?

Knotenpunkt zwischen Leben und Werk

Als Franz Kafka am 3. Juni 1924, noch nicht einundvierzigjährig, in einem niederösterreichischen Sanatorium bei Klosterneuburg starb, hatte sich in gewisser Beziehung erfüllt, was er einmal über die Lebensverhältnisse des unverheiratet Gebliebenen schrieb: Der Junggeselle müsse sich „aus scheinbar eigenem Willen schon mitten im Leben auf einen immer kleineren Raum“ bescheiden, „und stirbt er, ist ihm der Sarg gerade recht“.

Binder verfügt über eine elegante Feder und sein Forschungsinteresse gilt dem Geheimnisvollen. Binders Biographie greift weit über Kafkas Leben und Werk hinaus, er verortet seinen Protagonisten in den Zusammenhang der großen kulturellen Strömungen der Zeit zwischen 1880 und 1920. Prag war das deutsch-literarische Epizentrum nach der Jahrhundertwende, die Stadt, wo es mit Bezug auf seine literarischen Größen sagte: „Es brodelt und kafkat, es werfelt und kischt.“ (Max Brod; Franz Kafka; Franz Werfel; Egon Erwin Kisch). In der tschechischen Metropole wurde großartige deutsche Literatur geschrieben in einer Zeit, in der die europäische Kultur-Moderne neu definiert wurde – Psychoanalyse und Zionismus, Philosophie, Anthroposophie, Kino und Theater und vieles mehr und all das auf dem Bodensatz jüdischer Geistestradition. Das Judentum ist nicht nur der Schlüssel zu Kafkas Schicksal, sondern gleichermaßen der entscheidende Knotenpunkt zwischen seinem Leben und seinem Werk.

Ambivalente Haltung

Wie war es um Kafkas Jüdischkeit bestellt? Väterlicherseits hatte er davon nicht allzu viel mitbekommen: Hermann Kafka, sein despotisch veranlagter Vater, wollte um jeden Preis die mühsam errungene Assimilation bewahren. Dem aufbegehrenden Sohn erschien die Aufgabe einer jüdischen Identität nicht akzeptabel, auch wenn es ihm an der rechten Verbindung zur Religion bis zuletzt mangelte. Kafka litt am Judentum, ohne dass es ihm je in den Sinn gekommen wäre, den Schritt durch die Tore der Konversion zu gehen.

Dem Antisemitismus in seiner Umgebung stand er nicht teilnahmslos gegenüber. Als er bei judenfeindlichen Unruhen in Prag 1920 den Pöbel „räudige Rasse“ brüllen hört, fragt er sich, ob es nicht besser wäre, von dort wegzugehen, wo man so gehasst werde. Auch angesichts dieser Vorfälle wurde Kafka, anders als Max Brod es stets behauptet hatte, nie Zionist, auch wenn seine Einstellung zum Zionismus (bestenfalls) von distanzierter Sympathie gekennzeichnet war. An Grete Bloch schrieb Kafka diesen rätselhaften Satz: „Ich bewundere den Zionismus und ekle mich vor ihm“.

Ungeachtet dieser ambivalenten Haltung ermunterte Kafka andere zur Aliya nach Palästina und fasste die Emigration als ungeheures, dem biblischen Schilfmeerwunder vergleichbares Ereignis auf. Er besuchte Filme und Vorträge über Palästina, wo immer sich die Möglichkeit dazu ergab, erkundigte sich über den Stand der zionistischen Kolonisationsbewegung. Er spendete für den Jüdischen Nationalfond und äußerte einmal seine Absicht, nach Palästina auswandern zu wollen. Mit der Theorie des Herzlschen Zionismus hat sich Kafka soweit bekannt jedoch nicht auseinandergesetzt. Kafkas zionistische Neigungen scheinen sich allenfalls nur auf eine bestimmte Periode in seinem Leben zu beziehen. Mag auch sein, dass er seine eigene Auswanderung nach Palästina als eine Möglichkeit angesehen hat, seine persönliche Lebensproblematik zu lösen.

Allem Zweifel zum Trotz und ungeachtet aller Verwirrung und Kritik fühlte sich Kafka bis ins Mark als Jude. Mehr noch: Kafkas Studium von Bibel und Talmud oder seine Auseinandersetzung mit der jiddischen Sprache, sein intensives Hebräischlernen in Selbstunterricht, waren Nahrung für seine „ausgehungerte jüdische Seele“. Kafka selbst fühlte sich einem „nichtgläubigen Judentum“ zugehörig. Einmal bezeichnete er sich – in seiner Ablehnung gegenüber der Orthodoxie - selbst als „fremd im Glauben“. Und so war es nur konsequent, dass er sein ganzes knapp 42-jähriges Leben eingebettet in einem überwiegend jüdischen Milieu verbrachte, ohne je das Bedürfnis zu hegen, dieses Milieu hinter sich zu lassen. Kurz: Kafka besaß ein waches jüdisches Bewusstsein.

Der „parabelhafte“ Kafka

Kafka las regelmäßig die „Selbstwehr“, deren Untertitel lautete „Unabhängige jüdische Wochenschrift“, und ein Periodikum für die Juden in Böhmen darstellte. Das Blatt trat in seiner Frauen-Beilage für die Rechte der Jüdinnen ein und vertrat eine zionistische Tendenz abseits von Assimilation und Orthodoxie. Kafka war Abonnent der „Selbstwehr“.

Bei seinem Tod widmete die „Selbstwehr“ dem damals noch recht unbekannten Autor eine ganze Seite als „Gedenkblatt für Franz Kafka“. Nur Theodor Herzl war in dem Blatt vorher diese Ehre zuteilgeworden. Felix Weltsch schrieb: „Franz Kafka […] ein Mensch von überirdischer Feinheit der Seele und krystallner Klarheit des Geistes, ein Dichter, dessen Ruhm erst die Nachwelt erleben wird, ein Jude von tiefster Verbundenheit mit dem Judentum, ein glühender Zionist“. Das war zwar gut geschrieben, aber nicht jedes Wort war wahr.

Der parabelhafte Kafka ist der Unerklärliche geblieben, der der Welt Rätsel aufgegeben und der Welt der Literatur den Schlaf gestört hat. Binder hat keineswegs das letzte Geheimnis um Kafka enthüllt. Das war wohl auch nicht seine Absicht. Im Säkulum der Ab- und Irrwege war Kafka der Prophet, der zu seiner Zeit im eigenen Land nicht hinreichend gehört, und noch weniger verstanden wurde. Kafka bleibt, was er ist und immer wohl sein wird, geheimnisvoll und rätselhaft – entrückt. Binder hat ein weiteres Geheimtürchen von Kafkas Universum aufgemacht, und in der Ferne sieht man schon die nächste Tür, unerreichbar fern.

Hartmut Binder: Auf Kafkas Spuren. Gesammelt Studien zu Leben und Werk. Hrsg. v. Roland Reuß & Peter Staengle, Wallstein Verlag, Göttingen, 1006 S., 89 Euro

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung