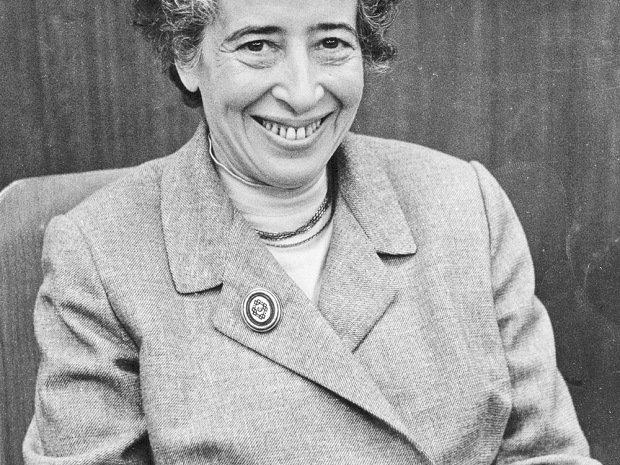

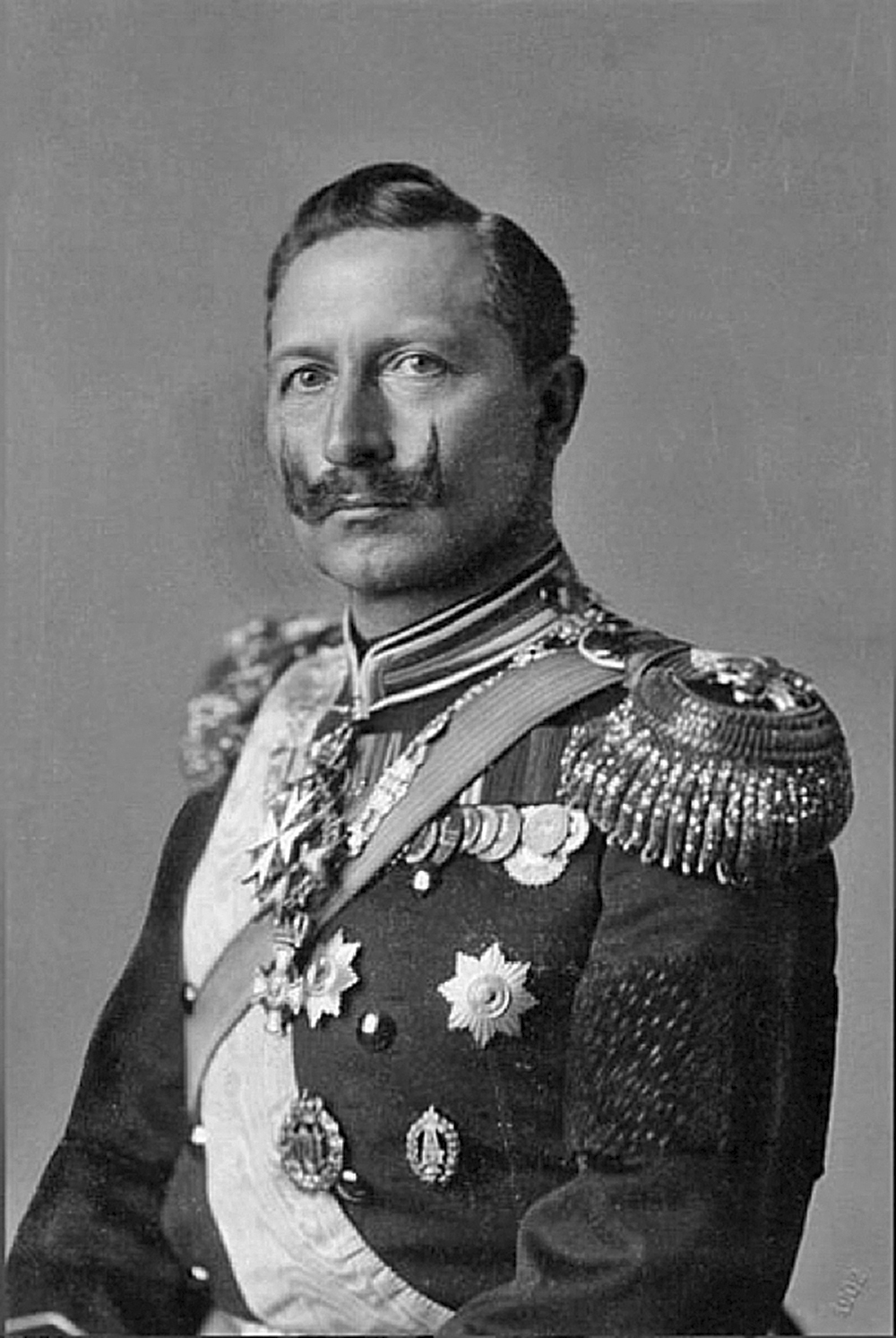

Kaiser Wilhelm II. und die Juden

© Wikipedia/T.H. Voigt/Berliner Illustrierte Zeitung

Das Verhältnis des letzten deutschen Kaisers zu den Juden ist als unstet und sehr ambivalent zu betrachten. Vor dem 1. Weltkrieg lehnte Wilhelm II. nicht ohne Eigennutz einen Verfassungsentwurf ab, der den Ausschluss der Juden aus dem Reich vorsah. Seine Befürchtung war, dass dies dem nationalen Wohlstand schaden würde. Das Land würde seinen Platz in der Reihe der Kulturnationen verlieren und um ein Jahrhundert zurückgeworfen werden. Zu einigen Juden unterhielt der Monarch sogar engere Beziehungen und berief auch, wo er es für opportun hielt, jüdische Politiker in hohe Ämter. Dies hinderte ihn aber nicht, im von ihm mitverschuldeten 1. Weltkrieg, eine entwürdigende Judenzählung vorzunehmen und als sich die Niederlage Deutschlands im Krieg abzeichnete, sich der dem damaligen Zeitgeist entsprechenden antisemitischen Legendenbildung anzuschließen. (JR)

Der deutsche Kaiser Wilhelm II. regierte von 1888 bis 1918 und ging als eine komplexe Persönlichkeit in die Geschichte ein, die sehr widersprüchlich, impulsiv und manchmal unberechenbar war. Seine Intelligenz und seine Redegewandtheit waren mit einer psychischen Unausgeglichenheit verbunden. Sein Narzissmus schlug fast in Größenwahn um.

Unter ihm wurde Deutschland schnell zu einem Land mit einer starken Wirtschaft, Armee und Marine. Militärisch war es eines der stärksten Länder der Welt, wenn nicht sogar das stärkste. Es dehnte seine kolonialen Besitzungen aus. In Wissenschaft und Kultur wurden enorme Leistungen erbracht. Doch die Träume von der Weltherrschaft, neuen Gebieten, Kolonien und größerem Einfluss auf die internationale Politik spielten Wilhelm einen grausamen Streich - nach anfänglichem Zögern zog er das Land in den Ersten Weltkrieg, der für Deutschland in einer Katastrophe endete. In der wissenschaftlichen, journalistischen und künstlerischen Literatur gibt es unterschiedliche Meinungen über Wilhelm. Der Grundtenor ist eher negativ.

Das Verhältnis des Kaisers zu den Juden und seine Ansichten zur Judenfrage änderten sich im Laufe der Zeit, was die Veränderungen in seiner Biografie und die Wankelmütigkeit seines Charakters widerspiegelt.

Integration und Antisemitismus

An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert lebten mehr als eine halbe Million Juden in Deutschland, was etwa 1 % der Bevölkerung des Landes entsprach. Viele von ihnen waren assimiliert und sichtbar in die deutsche Gesellschaft integriert. Einige Juden und Halbjuden bekleideten in der Wilhelminischen Zeit wichtige Positionen (was natürlich viel einfacher war, wenn ein Jude zum Christentum konvertierte). So war Max von Oppenheim ein hochrangiger Diplomat, der die Orientalische Nachrichtenagentur gründete, Moritz Ellstätter (der nicht zum Christentum konvertierte) war badischer Finanzminister, der Jurist Paul Kaiser leitete das Kolonialamt im Auswärtigen Amt, und zu einer anderen Zeit war der Bankier Bernhard Dernburg für das kaiserliche Kolonialamt zuständig. Unter den Generälen und Admirälen befanden sich Juden. Zu den früheren bedeutenden Staatsmännern gehörten Karl Rudolf Friedenthal, der Ministerposten bekleidete, und Heinrich von Friedberg, der deutsche Justizminister. Juden waren in der Wirtschaft, im Bankwesen und in den Medien stark vertreten. Sie spielten eine wichtige Rolle in der Wissenschaft und Kultur des Landes. Es genügt, an Albert Einstein, den Theaterdirektor Max Reinhardt, die Schriftsteller Arnold Zweig und Lion Feuchtwanger, die Philosophen Edmund Husserl und Hermann Cohen, den Kunsthistoriker Aby Warburg und den Mathematiker Georg Cantor zu erinnern.

All dies löste bei den antisemitischen Teilen der Gesellschaft große Besorgnis aus. In den 1870er und 1880er Jahren bildete sich eine deutschnationale antisemitische Bewegung, deren Sprachrohr später die bundesweite "Deutsche Antisemitische Vereinigung" wurde. Antisemitische Ansichten wurden von dem Philosophen Houston Stewart Chamberlain, den Historikern Paul de Lagarde und Heinrich von Treitschke, dem Publizisten Julius Langbehn, dem Komponisten Richard Wagner, dem Journalisten Theodor Fritsch und anderen aktiv propagiert. Antisemiten waren im Reichstag vertreten. Ideen der biologischen Überlegenheit der arischen Rasse, religiöser oder rassischer Antisemitismus wurden verbreitet. Juden wurden als ein dem deutschen Volk fremdes Element dargestellt, das ihm durch sein Eindringen in verschiedene wichtige Bereiche der Gesellschaft schade. Es wurde dazu aufgerufen, die Juden aus dem Land zu vertreiben, sie zu töten.

„Ich bin kein Antisemit"

Als junger Mann wurde Wilhelm II. in gewisser Weise von den Antisemiten in seiner Entourage beeinflusst. Zum Beispiel von dem Hofprediger Adolf Stoecker. Wie die vorrevolutionäre russisch-jüdische Enzyklopädie von Brockhaus und Efron feststellte, hegten deutsche Antisemiten die Hoffnung, dass der Kronprinz im Gegensatz zu seinem liberalen, "judophilen" Vater ein "antisemitischer Kaiser" werden würde. Er erkannte jedoch die Wichtigkeit der Konsolidierung Deutschlands und die Gefahr, die vom Antisemitismus für Deutschland ausging. Schon vor seiner Thronbesteigung, als die Presse schrieb, er begünstige Adolf Stoeckers Aktivitäten, veröffentlichte Wilhelm eine Gegendarstellung mit den Worten "Ich bin kein Antisemit". Dies wurde zu einem festen Bestandteil seiner kaiserlichen Nationalpolitik. In seiner Thronrede sprach Wilhelm II. von seiner Pflicht, alle Untertanen ohne Unterschied der Religion zu verteidigen. Später wurde Stoecker wegen antisemitischer Predigten seines Amtes enthoben. Der Kaiser lehnte einen Verfassungsentwurf ab, der den Ausschluss der Juden aus dem Reich vorsah. Er war der Ansicht, dass dies dem nationalen Wohlstand schaden würde, das Land würde seinen Platz in der Reihe der Kulturnationen verlieren und um ein Jahrhundert zurückgeworfen werden.

Unter den Freunden Wilhelms II. finden sich Juden: Albert Ballin, Präsident der Reederei Hamburg-Amerika-Linie, der Unternehmer Emil Rathenau, Max Warburg, Direktor des Bankhauses M.M.Warburg & Co., der Industrielle und Politiker Walter Rathenau und andere. 1912 wurde in Charlottenburg die größte Synagoge Berlins eingeweiht. Wilhelm II. hatte für den Trausaal der Synagoge Kacheln gestiftet und stattete ihr kurz nach der Eröffnung einen Besuch ab.

Während Wilhelms Regierungszeit ging der Antisemitismus im Lande für lange Zeit zurück. Wurden bei den Parlamentswahlen von 1898 noch 13 antisemitische Abgeordnete in den Reichstag gewählt, waren es 1903 bereits neun und 1908 sechs. Während der Dreyfus-Affäre in Frankreich verurteilte der Kaiser die aufsteigende Hydra des "gröbsten und schrecklichsten Antisemitismus". In Wilhelms Deutschland gab es keine solchen "Fälle". Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass es den deutschen Juden viel besser ging als den russischen Juden.

Im Rahmen seines Besuchs im Osmanischen Reich besuchte der Kaiser 1898 als Pilger Jerusalem (er eröffnete dort eine lutherische Kirche) sowie Haifa und Jaffa. Er traf sich mit Jerusalemer Rabbinern und dem Begründer des politischen Zionismus, Theodor Herzl, der ihm von dem Projekt der Gründung eines jüdischen Staates in Palästina erzählte und ihn bat, bei dessen Verwirklichung zu helfen. Der Kaiser unterstützte den Zionismus und die Rückführung einiger Juden aus Deutschland, da er befürchtete, dass eine Zunahme der jüdischen Bevölkerung im Lande zu politischer Instabilität führen könnte. Außerdem setzte er auf die Zusammenarbeit mit einflussreichen jüdischen Bankiers aus verschiedenen Ländern. Heute erinnert ein originelles Denkmal in Israel an dem Ort, an dem sich Herzl und Wilhelm in der Landwirtschaftsschule Mikwe Israel trafen, an ihr Gespräch.

Patrioten werden des Verrats bezichtigt

"Ich kenne nur Deutsche!" - Wilhelm, der sich um die Einigung der Nation bemühte, erklärte bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs die politische Korrektheit. Die jüdische Dichterin und Kunsthistorikerin Gertrude Kantorowicz schrieb im August 1914: "Dies ist ein großer Krieg ... Ich bin mit Deutschland so verbunden wie der Atem mit dem Körper, aus dem er kommt." Der militaristische Eifer und zugleich die patriotische Aufwallung wurde von der Mehrheit der deutschen Juden unterstützt. Der Zentralverband der jüdischen Bürger Deutschlands rief die Juden auf, zur Armee zu gehen. Und sie taten es. Zehntausende meldeten sich sogar freiwillig. Insgesamt dienten während des Ersten Weltkriegs etwa 100 Tausend jüdische Soldaten (etwa jeder fünfte der erwachsenen Bevölkerung) in der deutschen Armee. Etwa 12 Tausend starben. 18.000 wurden ausgezeichnet, darunter etwa 1.000 mit dem Eisernen Kreuz I. Klasse für besondere Verdienste im Kampf. Etwa 2-3 Tausend Juden wurden Offiziere und 19 Tausend wurden Unteroffiziere.

Gleichzeitig, so stellt der britische Historiker Tim Grady in seinem Buch "Fatal Legacy. The Truth About the True Causes of the Holocaust" (Die Wahrheit über die wahren Ursachen des Holocaust) feststellt, fand die Militärführung "bereitwillig Gründe, um deutsche Juden nicht zu befördern". Sie verlangten zum Beispiel, dass sie sich taufen lassen. Verschiedenen Quellen zufolge kämpften mehr als 100 bis 200 Juden in der Luftwaffe. Besonders berühmt waren die Flieger-Asse Wilhelm Frankl oder Fritz Beckhardt. Mehr als 50 Piloten wurden getötet. Das Buch "Jüdische Piloten im Krieg" (1918) wurde von Felix Teilhaber, einem Juden, der während des Krieges als Sanitätsoffizier in der deutschen Luftwaffe diente, ihrem Heldentum gewidmet.

Walter Rathenau war ein Kriegsgegner, aber 1914 gelang es ihm, die deutsche Wirtschaft auf Kriegsfuß zu stellen, indem er das Amt für Strategie und Ressourcen des Kriegsministeriums leitete, das für die von ihm vorhergesagte Langwierigkeit der Kriegsanstrengungen notwendig war. Fritz Haber, Chemiker und jüdischer Nobelpreisträger, entwickelte sogar chemische Waffen, deren Einsatz nach der Genfer Konvention verboten war.

Viele deutsche Juden glaubten aufrichtig, dass Deutschland das Opfer einer russischen, französischen und britischen Aggression sei. Besonders negativ wurde Russland wahrgenommen, da die Unterdrückung, die Verweigerung der Rechte der russischen Juden durch das zaristische Regime und die Pogrome allgemein bekannt waren. Gleichzeitig distanzierten sich die deutschen Juden von den russischen Juden (wie auch von anderen osteuropäischen Juden) und sahen sie als Ausländer, als Bewohner eines rückständigen Landes, die geistig weit von der deutsch-jüdischen Kultur entfernt waren. Und konfrontierten sie auf den Schlachtfeldern des Krieges. Hier geht es um die Frage der Mythologie, dass Juden immer und überall Juden unterstützen.

Oft des „Unpatriotismus“ bezichtigt, glaubten die deutschen Juden, dass sie nun in der Lage wären, die Ungerechtigkeit solcher Einschätzungen zu beweisen. Tatsächlich nahm in der ersten Phase des Krieges der Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft ab. Selbst einige bekannte Judenfeinde äußerten sich positiv über die massenhafte Beteiligung der Juden am Krieg und ihre patriotische Haltung. Während des langwierigen Krieges nahm der Antisemitismus im öffentlichen Bewusstsein jedoch wieder zu. Es galt, die Schuldigen zu finden, und es fiel vielen Vertretern der "patriotischen Öffentlichkeit" schwer, diese nicht in Menschen anderer Religionen zu finden. Immer häufiger war zu hören, dass Juden versuchten, sich der Armee zu entziehen, dass sie weniger zahlreich als Deutsche an der Front waren, dass sie häufiger als deutsche Soldaten vom Wehrdienst befreit waren, dass sie aber in jeder Hinsicht vom Krieg profitierten und dass sie der Grund dafür waren, dass Deutschland den Krieg noch nicht gewonnen hatte.

Der britische Historiker und Publizist Giles MacDonogh, Autor von "The Last Kaiser: The Life of Wilhelm II", stellt fest, dass Kaiser Wilhelm unter den Bedingungen des wachsenden Antisemitismus die Kontakte zu A. Ballin, W. Rathenau und anderen Vertretern der jüdischen Gemeinde abbrach. Im Herbst 1916 führte das Kriegsministerium unter dem Druck antisemitischer Äußerungen sogar eine "Judenzählung" durch, um herauszufinden, wie viele Juden an der Front waren (in der Literatur wird die Ansicht vertreten, dass Wilhelm II. gegen diese Aktion war). Es wurde verkündet, dass dies geschah, um zu zeigen, dass es keinen Grund gab, die Juden zu beschuldigen. Es wurde festgestellt, dass 80 % der Juden in der Armee an der Front kämpften (in einigen Werken heißt es auch, dass dort, wo Antisemiten die Daten erhoben, die Ergebnisse gefälscht wurden).

Die Dolchstoßlegende

Nach der Kapitulation der deutschen Armee und dem demütigenden Friedensvertrag von Versailles nahm die antijüdische Stimmung natürlich noch weiter zu. Rechte Kreise schoben die Schuld an der Niederlage nicht nur auf den schwachen Kaiser, sondern auch auf innere Feinde, die "fünfte Kolonne": Juden, Sozialisten, Liberale. Der Antisemitismus wurde durch die Aktionen der jüdischen Sozialisten - Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Kurt Eisner und andere - spürbar angeheizt. Und ganz allgemein diejenigen, die den Wahnsinn des Krieges erkannten und eine Antikriegshaltung einnahmen. Obwohl viele Juden ihre Ansichten nicht teilten.

Die Thesen, "die Juden planten die Revolution und den Untergang Deutschlands" und "fielen dem deutschen Volk in den Rücken", wurden weit verbreitet. Wie David Mikics in seinem Artikel in der amerikanisch-jüdischen Zeitschrift Tablet zeigt, tauchte der "Dolchstoß"-Mythos bereits im November 1918 auf, als die Soldaten der besiegten deutschen Armee von der Front heimkehrten. Die meisten Deutschen konnten sich den Kapitulationsbefehl nicht erklären, da der Feind noch keinen Fuß auf deutschen Boden gesetzt hatte und die deutschen Zeitungen nur von neuen Siegen berichteten. Die einzige Erklärung, die aufkam, war, dass die Sozialisten und Juden Deutschland verraten hatten.

Diese Sichtweise setzte sich bei vielen Menschen über viele Jahre hinweg durch. Offensichtlich war es viel einfacher, zu einer so einfachen Schlussfolgerung wie drei Pfennige zu kommen, als über die vielfältigen tatsächlichen Ursachen des Scheiterns nachzudenken. Natürlich kann man nicht sagen, dass alle Deutschen solche Überlegungen teilten. In Charlie Chaplins wunderbarem Film Der große Diktator kämpfte die Hauptfigur - ein jüdischer Barbier, der aussieht wie Hitler - an der Front und rettete dort einem verwundeten deutschen Piloten das Leben. Und unter dem Nazi-Regime rettet der Pilot den Barbier und stellt sich gegen die antisemitische Politik. Natürlich gab es auch im Leben ähnliche Fälle.

Für die meisten deutschen Juden, wie für die meisten Deutschen, wurde die Niederlage des Deutschen Reiches, der Fall der Größe des Landes und die beleidigenden Bedingungen des Friedens zu einer persönlichen psychologischen Tragödie. Und für einen Freund Wilhelms II., den Präsidenten einer der größten Reedereien der Welt, der "Hamburg-Amerika-Linie" Albert Ballin, bedeutete es auch den Zusammenbruch seines Schifffahrtsunternehmens, denn gemäß den Bestimmungen des Versailler Vertrags wurde fast die gesamte deutsche Flotte unter den siegreichen Alliierten aufgeteilt. Am Tag der deutschen Kapitulation beging er Selbstmord.

„Die Juden sind eine natürliche Geißel"

Für Kaiser Wilhelm II., der sowohl von der Rechten als auch von der Linken beschuldigt worden war, endete der Krieg mit einem Umsturz, als sich die Revolution im Lande entfaltete. Er verließ Deutschland und ging in die Niederlande, wo er mehr als 20 Jahre lang bis zu seinem Tod im Juni 1941 lebte. In Deutschland wurde die Monarchie durch die demokratische Weimarer Republik ersetzt. In den Massenmedien, in den Memoiren einiger seiner ehemaligen Kollegen und hochrangiger Militärs wurde der Ex-Monarch als Autokrat, kurzsichtiger Politiker und Hauptschuldiger der Kriegsniederlage dargestellt.

Nach dem Krieg änderte sich Wilhelms Haltung gegenüber den Juden dramatisch. Nachdem der Nationalist den Zusammenbruch seiner Ideale erlebt hatte, fand er im "jüdischen Internationalismus" einen geeigneten Sündenbock. 1919 sagte er: "Das Schlimmste und Schmutzigste, was meine Nation in der Geschichte getan hat, was die Deutschen sich selbst angetan haben, ist, dass sie sich von der verhassten Rasse der Juden verführen, sich von ihr beherrschen ließen! Hier ist sie, ihre Dankbarkeit für unsere Gastfreundschaft! Kein Deutscher hat das Recht, diese Schande zu vergessen, noch kann er ruhig schlafen, bis diese Schmarotzer vom deutschen Boden gefegt und vernichtet sind! Dieses giftige Gewächs an der deutschen Eiche!"

„Vor und nach" der Niederlage

Einige der Voraussetzungen für den Nationalsozialismus hatten sich natürlich schon lange vor der Machtübernahme der Nazis (und nicht nur unter Wilhelm II.) zusammengebraut. Der Schriftsteller Heinrich Mann ironisierte in seinem Roman "Der Untertan" viele der Ideen und Sitten der Wilhelm-Ära. Er schrieb das Werk im Jahr 1914, also vor dem Krieg. Es wurde 1918 als eigenständiges Buch veröffentlicht und war ein durchschlagender Erfolg. Der Roman wird oft als der erste antifaschistische Roman der Weltliteratur angesehen. Noch bevor sich Faschismus und Nationalsozialismus als Ideologien in der Psyche vieler Zeitgenossen festsetzten, sah der Schriftsteller den zukünftigen Albtraum voraus.

Ein anderer großer deutscher Schriftsteller, Erich Maria Remarque, schrieb während des Zweiten Weltkriegs, dass es zur Heilung Deutschlands nicht genüge, sich vom Hitlerismus zu trennen; man müsse auch die Gefahr eines zuvor entstandenen deutschen Militarismus berücksichtigen. Der Historiker Tim Grady weist darauf hin, dass es in vielerlei Hinsicht "die Besonderheiten des Ersten Weltkriegs waren, die den Grundstein für Hitlers Weg zur Macht legten".

Gleichzeitig verfolgte Wilhelm II. trotz des Widerstands der Judenfeinde einen ausgewogenen Kurs, der darauf abzielte, den Antisemitismus im Lande zu kontrollieren und zu begrenzen. An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert war der Antisemitismus in den Regierungskreisen der europäischen Mächte alltäglich. Zeitweise ließ der Kaiser sogar Äußerungen zu, die, modern ausgedrückt, politisch nicht korrekt waren. So sagte er einmal, lange vor dem Ersten Weltkrieg, dass "wer kein guter Christ ist, kein guter Soldat sein wird". All dies ist nicht zu vergleichen mit der Politik des rassistischen Antisemitismus, die von den Nationalsozialisten in den 1930er und 1940er Jahren betrieben wurde.

Und nach dem Krieg schob der Ex-Kaiser, der sich über den Machtverlust ärgerte und versuchte, die Vorwürfe der militärischen Niederlage von sich zu weisen, die Schuld grundsätzlich auf andere ab. Und die Juden eigneten sich wie immer sehr gut für diesen Zweck. Aber ein wichtiger Punkt: Eine Sache sind die Handlungen des Kaisers, eine ganz andere die emotionalen Äußerungen einer Privatperson. Vor allem, wenn es sich um Äußerungen handelt, die nicht öffentlich, sondern in privaten Briefen gemacht wurden.

Natürlich ist es bei der Analyse von Wilhelms Ansichten angebracht, seine Biografie in "vor" und "nach" der Niederlage, die sein Leben auf den Kopf stellte, zu unterteilen.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung