Vergewaltigungen durch die Hamas: Die neuen Linken und ihr flexibles Verhältnis zur Gewalt gegen Frauen

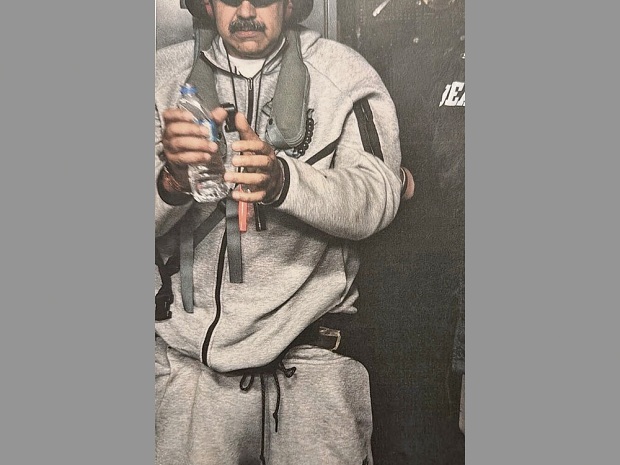

Die US-amerikanische Philosophin Judith Butler relativiert die Verbrechen der Hamas.© MARTIN NODA/Hans Lucas/Hans Lucas via AFP

Vergewaltigungen verurteilen, egal, wo sie stattfinden? Das war einmal. Eine Veranstaltung in Berlin zum Hamas-Terror, der Auftritt von Judith Butler in Paris und die Reaktionen darauf sowie zahllose relativierende Aussagen im Netz zeigen: Für die neuen Progressiven kommt alles auf den Kontext an. Das laute Schweigen zum systematischen Terror der Hamas gegen Frauen, die Relativierungen der Massenvergewaltigungen, Morden, Leichenschändungen, vielfach festgehalten in Videos, führt keinesfalls zu einer Verurteilung durch die woken und grünen Israel-Feinde und ist in Wirklichkeit eine schändliche Verhöhnung der Opfer und ein Offenbarungseid des „woken“ Pseudo-Feminismus.

Schon eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn stehen Polizisten vor der Bayer-Niederlassung in Berlin in der Müllerstraße 178. Drinnen Ausweis- und Taschenkontrolle, Sicherheitsleute mit Knopf im Ohr. In einem Saal tief im Inneren des Verwaltungsgebäudes findet einen Tag vor dem 8. März die erste Veranstaltung in Deutschland zu dem systematischen Terror der Hamas gegen Frauen statt, zu den Massenvergewaltigungen, Morden, Leichenschändungen, vielfach festgehalten in Videos, mit denen die Täter diesen ganz speziellen Teil des Massakers dokumentierten. Für die Sicherheitsmaßnahmen gibt es gute Gründe. Vor wenigen Wochen brüllte eine Islamogauchisme-Truppe an der Humboldt-Universität eine Diskussion nieder, weil auf dem Podium auch eine Vertreterin des Obersten Gerichts Israels saß. Das Thema des Abends im Wedding besitzt für diese Kampfeinheiten und ihre Verbündeten ein noch sehr viel größeres Provokationsniveau. Denn es zielt ins Zentrum des Komplexes aus Identitäts- und Genderlehre. Dass die Hamas-Krieger die Erniedrigung und Ermordung von Frauen am 7. Oktober methodisch einsetzten, dass sie ganz offensichtlich großen Wert auf Bilder davon legten, lässt sich auch im progressiven Lager kaum übersehen. Fast jeder erinnert sich noch an die Videoaufnahmen, die Bewaffnete der Hamas zeigten, als sie die Leiche einer fast nackten Frau wie eine Trophäe auf einem Pickup durch Gaza fuhren, im Schritttempo, damit möglichst viele der jungen Männer ringsum ihren Blick und ihr Handyfoto abbekamen.

Als erste Gesprächspartnerin der Veranstaltung in Berlin geht Chen Malka auf die kleine Bühne, eine 25-jährige Frau aus Jerusalem, die zusammen mit ihrem Freund zu den Besuchern des Supernova Musikfestivals gehörte, unter denen die Hamas ein Blutbad anrichtete. Beide konnten mit dem Auto von dem Gelände fliehen, hörten die Schüsse und Schreie, sie entkamen auf der Straße, auf der viele andere Autofahrer nach ihnen erschossen wurden und oft zur Unkenntlichkeit in ihren Fahrzeugen verbrannten. „Das Festival“, sagt sie, „war der letzte Platz auf der Welt, an dem ich das erwartet hätte.“ Schon in den vergangenen Jahren gehörte sie zum Supernova-Publikum; den Rave in der Nacht bis zum Sonnenaufgang erlebte sie wie die anderen als kollektiven Rausch der guten Gefühle. Viele Freunde und Bekannte, so Malka, hätten nicht mehr fliehen können. Sie weiß, dass viele Opfer nicht nur einfach erschossen, sondern vorher vergewaltigt und verstümmelt wurden.

Sexualisierte Gewalt gegen Frauen

Auch die anderen, die nach Malka oben Platz nehmen, sprechen sehr direkt über die Grausamkeiten. Zwei von ihnen beschäftigen sich beruflich mit sexualisierter Gewalt und der Betreuung von Opfern. Wie schon erwähnt: Bis zu dieser Veranstaltung fand in der Bundesrepublik kein Forum speziell für die sexualisierte Gewalt der Hamas statt. Trotzdem bleiben in dem nicht allzu großen Raum etliche Plätze leer. Die Organisation des Forums „Sexualisierte Gewalt der Hamas am 7. Oktober“ lag in den Händen von vier privaten Organisationen, der Jüdischen Werteinitiative, der Axel Springer Freedom Foundation, dem Verein „Frauen für Freiheit“ und dem American Jewish Commitee Berlin, die sich nach Kräften bemühten, den Termin öffentlich bekannt zu machen. Dass der Abend in Englisch stattfindet, dürfte eigentlich auch keine größere Barriere darstellen, schon gar nicht im großen progressiven Teil der Stadt, der alle Begriffe und weltanschauliche Versatzstücke aus der Anglosphäre übernimmt. Vor allem mangelt es in Berlin wirklich nicht an potentiellem Publikum. Es gibt vermutlich keine zweite deutsche Metropole mit derart vielen staatlich geförderten Organisationen auf dem weiten Feld von Gender und Empowerment von Frauen, von der Förderung von Gründerinnen bis zum bezuschussten lesbischen Wohnprojekt. Der Kampf gegen das Patriarchat ruht hier nie; ein ganz neues progressives Vorhaben befasst sich damit, der Übersexualisierung von Frauen in der Musikindustrie den Boden zu entziehen. Berlin begeht außerdem als einziges Bundesland den 8. März als staatlichen Feiertag.

Die Gleichstellungsbeauftragten, frauenpolitischen Sprecherinnen, Gender-Projektmacherinnen, Netzfeministinnen und themenspezialisierten Journalistinnen der Hauptstadt hätten nicht nur mühelos den Raum von Bayer füllen können, sondern auch das Tempodrom. Soweit es sich erkennen lässt, sitzt in dem Raum des Bayer-Hauses allerdings niemand aus diesem Spektrum, auch kein Vertreter der Hauptstadtpresse. Und das, obwohl selbst die in diesen Kreisen breit als Autorität anerkannte UNO fünf Monate nach dem Massaker des 7. Oktober 2023 offiziell feststellte, es gebe „berechtigte Gründe zur Annahme, dass es dabei zu sexualisierter Gewalt gekommen ist“. Das konnte zwar schon damals jeder sehen, der sich die von der Hamas ins Netz gestellten Videos zumuten wollte.

Von außen betrachtet erscheint die Minimalformulierung der Vereinten Nationen als winziger Schritt, sie bedeutet allerdings einen großen Sprung für eine Organisation, in deren Menschenrechtsrat seit 2023 ein Repräsentant des Irans eine herausgehobene Funktion besetzt. Jedenfalls existiert eine offizielle Bestätigung, die sich selbst bei größter Anstrengung schlecht als israelische Propaganda zurückweisen lässt. Aber auch ohne die Wortmeldung müsste es bei den Vorkämpferinnen des in Berlin fest verankerten Feminismus der zweiten Welle Interesse und Unterstützung für die Veranstaltung geben, denn auch für diesen mit Identitätspolitik und Transgender-Themen verkoppelten Feminismus gelten nach eigenem Verständnis die Prinzipien, erstens Gewalt gegen Frauen generell anzuprangern, egal, wo sie stattfindet und von wem sie ausgeht und zweitens weiblichen Opfern grundsätzlich zu glauben. Gegen diese zweite Forderung lässt sich zwar viel einwenden, da sie keine Unschuldsvermutung kennt. Die massenhaften Grausamkeiten des 7. Oktober, um die es an diesem Abend geht, zeichneten die Täter allerdings selbst auf, um die Bilder anschließend in die Welt zu schicken.

Die „israelische“ Perspektive

Nach der Veranstaltung sagt Rebecca Schönenbach, Vorsitzende des Vereins „Frauen für Freiheit“, die den Abend mitorganisierte, einige feministische Organisationen in Berlin hätten es ausdrücklich abgelehnt, auf den Termin hinzuweisen und zwar mit der Begründung, er widme sich einseitig der israelischen Perspektive.

Eine ganz ähnliche Erfahrung machten auch andere, beispielsweise Theresa Serber, Sprecherin des linken Bündnisses „Feminism unlimited“, die in einem Interview die Ablehnung beklagt, die ihr aus der Szene entgegenschlug, weil die von ihr organisierte Demonstration zum Frauentag auch die Brutalität der Hamas zum Thema machte. „Wir sind enttäuscht“, meinte Serber, „bitter enttäuscht von feministischen Gruppen in Berlin, die die patriarchale Gewalt der Terrororganisation Hamas gegen Frauen in Israel am 7. Oktober entweder nicht thematisieren oder sie sogar als Propaganda einordnen oder schlimmstenfalls die Vergewaltigungen als antiimperialistischen Widerstand feiern.“ An einer anderen Stelle diagnostizierte sie eine „innerlinke Spaltung“.

Damit trifft sie den Punkt: An dieser Bruchstelle zerlegt sich gerade nicht nur der Feminismus, sondern die westliche Linke insgesamt. Eine Figur steht für diesen Zerfall wie keine andere: Judith Butler. Bei der Diskussion im Berliner Bayer-Haus spricht zwar niemand ihren Namen aus. Aber jeder weiß, wie sich die Patin aller Genderlehrstühle ein paar Tage vorher bei einer Veranstaltung in Paris zum Terror des 7. Oktober in einer Art ex-cathedra-Erklärung äußerte: Es habe sich zweifelsfrei um „bewaffneten Widerstand“ (armed resistance) gehandelt.

In dem gleichen Monolog stellte sie in Frage, ob es überhaupt Vergewaltigungen israelischer Frauen durch Terroristen der Hamas gab: „Ob es nun eine Dokumentation für die Behauptungen gibt, die über die Vergewaltigungen von israelischen Frauen aufgestellt worden sind, ok, wenn es eine Dokumentation gibt, dann bedauern wir das, aber wir wollen eine Dokumentation sehen.“ (Whether or not there is documentation for the claims made about the rape of Israeli women, ok, if there is documentation then we deplore that, but we want to see that documentation.)

Das stellt selbst für Butler eine bemerkenswerte Steigerung dar. Sie hatte schon 2006 bei einem öffentlichen Auftritt in Berkeley selbst das formale Bekenntnis zu emanzipatorischen Ideen demonstrativ auf den Müll geworfen, als sie sowohl die Hamas als auch die Hisbollah ohne jede Einschränkung zu „linken Bewegungen“ erklärte. Unmittelbar nach dem 7. Oktober veröffentlichte die London Review of Books einen langen mäandernden Text von ihr, in dem sie versuchte, zumindest eine Halbdistanz zu den Gewalttaten der Hamas und dem Jubel darüber an amerikanischen Universitäten herzustellen.

Die Erklärung von Harvard-Studenten, die Israel exklusiv für das größte Pogrom seit 1945 verantwortlich machte, nannte Butler einen argumentativen Fehler, außerdem verurteilt sie den Angriff als „schreckliches und abstoßendes Massaker“. Danach rutschte sie wieder in ihre eingeschliffene Spur, prangerte Israel als „postkoloniales Projekt“ an und benutzte den Begriff ‚Besatzung‘ als Chiffre für die Existenz des jüdischen Staates überhaupt. In Paris 2024 fiel ihr nur noch ein kleiner obligatorischer Halbsatz ein, den ihre Anhänger brauchen, um sie zu verteidigen: „Ich mochte das nicht“ – womit sie den bewaffneten Widerstandsakt der Hamas meinte. Sie sprach über die Vernichtung von etwa 1200 Menschen also mit einer Wendung, als ginge es um einen unbefriedigenden Theaterabend. Eigentlich bedeutete ihr Einschub nur: Ich will mir so etwas wie am 7. Oktober in Israel nicht persönlich ansehen müssen.

„Vergewaltigung ist kein Widerstand“

In der Diskussion, die auf das Gespräch mit Chen Malka folgte, sagte Rebecca Schönenbach:“rape is no resistance“. Vergewaltigung ist kein Widerstand. Dass dieser Satz überhaupt ausgesprochen werden muss, sagt etwas über das Berlin das Jahres 2024 und zwar weit über die Bemerkung hinaus. Wohlgesinnte Gefolgsleute Butlers, Robin DiAngelos und anderer Anführerinnen verfügen zwar grundsätzlich über das Handwerkszeug, um alles und jedes zum Konstrukt und zur Frage des Standpunkts zu erklären. Aber wenn es darum geht, auch ganz frontal Vergewaltigung zum Widerstandsakt zu deklarieren, solange ihn nur die Richtigen begehen, reicht die Umdeutungskraft des Milieus wahrscheinlich doch nicht ganz aus. Jedenfalls nicht in einem Raum, in dem auch eine junge Jüdin sitzt, die am 7. Oktober ganz knapp entwischte. Außerdem mehrere Experten, die Gewaltopfer und deren Angehörige professionell betreuen.

Das erklärt, warum sich hier im Berliner Wedding keine Vertreter des Zweite-Welle-Feminismus einfanden, warum sich Vereine weigerten, auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen und warum die mediale Resonanz des Forums sehr bescheiden ausfiel. Ein großer Teil des progressiven Lagers reagierte auf die Veranstaltung offensichtlich mit dem Butler-Satz: Ich mag es nicht. Schon vor einigen Monaten antworteten drei Präsidentinnen von amerikanischen Eliteuniversitäten bei einer Kongressanhörung auf die Frage, ob sie den Aufruf zum Mord an Juden auf ihrem Campus als harassment, als Belästigung anderer Studenten ansehen würden, mit: Das kommt auf den Kontext an. Genau das gilt im neoprogressiven Lager jetzt auch für Gewalt gegen Frauen: kommt ganz darauf an, von wem sie ausgeht, und wen sie trifft.

Zur Gesprächsrunde auf dem Podium gehörte Yael Sherer, die in Israel vor Jahren die „Survivors of Sexual Violence Advocacy Group“ gründete, eine Organisation, die Missbrauchsopfer berät. Der 7. Oktober 2023 änderte auch Sherers Leben völlig. Sie arbeitet seitdem daran, an den Tatorten Opfer zu identifizieren und zu dokumentieren, unter welchen Umständen sie starben. Es gebe nur sehr wenige vergewaltigte Frauen, sagt Sherer, die über ihre Vergewaltigung sprechen könnten und das aus einem einfachen Grund: „Fast alle, die vergewaltigt wurden, wurden auch umgebracht.“ Die Augenzeugenberichte stammen deshalb fast ausschließlich von Israelis, die sich auf dem Gelände des Supernova Festivals oder in den überfallenen Kibbuzim irgendwo verstecken konnten. Und natürlich existieren forensische Untersuchungen der Opfer. Sherer zeigt grundsätzlich keine Bilder, wenn sie über ihre Arbeit spricht. Aber diese Bilder existieren. Außerdem sprechen auch andere Mitarbeiterinnen des Untersuchungsteams über ihre Erkenntnisse.

Sexualität spielte für die Gewaltakte bestenfalls eine untergeordnete Rolle. Ihr zentrales Motiv hieß: exemplarische Vernichtung. Die Untersuchungsteams fanden eine große Zahl von Leichen mit verstümmelten Genitalien, mit gebrochenen Becken, entstellten Gesichtern. Jan İlhan Kızılhan, ein anderer Teilnehmer auf dem Podium, Psychologe mit Spezialisierung auf Traumatologie, außerdem auch promovierter Orientalist, wies darauf hin, dass nicht nur erwachsene Frauen vergewaltigt und anschließend getötet wurden, sondern auch Mädchen ab etwa neun Jahren.

Kızılhan hatte sich auch mit der Gewalt von IS-Mitgliedern gegen Kurdinnen und Jesidinnen befasst. „Die Täter“, sagt er, und das gelte für die des IS genauso wie für die Hamas-Truppen, „weisen keine pathologischen Störungen auf. Ihre Ideologie erteilt ihnen ausdrücklich die Erlaubnis für die Grausamkeiten. Sie empfinden das, was sie tun, als völlig normal.“ Damit beschreibt er den grundsätzlichen Unterschied zwischen der realen Hamas und der Konstruktion einer Judith Butler und anderer Westler, die den Terrorapparat aus dem Gazastreifen als progressive und „antikoloniale“ Bewegung in ihr Raster einsortieren. Selbst Butler geht nicht so weit, die systematischen Vergewaltigungen direkt abzustreiten. Ihr Subtext lautet: es handelt sich um bedauerliche Randerscheinungen.

Riss im linken Lager

Aus Sicht der Hamas selbst steht die Erniedrigung und Auslöschung der Juden allerdings im Zentrum ihres Krieges. Für sie versteht es sich schon von selbst, dass Frauen ihrer eigenen Ethnie auf einer niedrigeren Stufe stehen. Ungläubige Westler gelten als minderwertiger, Juden noch geringer. Jüdische Frauen mit einem westlichen Lebensstil fallen also gleich in drei Verachtungskategorien. In einem Gespräch nach der Veranstaltung weist Kızılhan darauf hin, dass die Hamas zwei Kommunikationsstrategien parallel verfolgt: „Innerhalb ihrer eigenen Community werden die Videoaufnahmen mit Stolz verbreitet. Gegenüber der Öffentlichkeit im Westen streitet man die Grausamkeiten entweder ganz ab, oder man spielt sie herunter.“

Sherer sagte in der Runde auch, natürlich sehe sie das Leid der „palästinensischen“ Zivilbevölkerung. Nur führt eben nichts an der einfachen Wahrheit vorbei: Ohne den Angriff der Hamas am 7. Oktober würden die 1200 israelischen Zivilisten noch leben und es gäbe die tausendfachen zivilen Opfer im Gazastreifen nicht. Der Riss im linken Lager zwischen den Traditionsfeministinnen und den pseudoprogressiven Erwachten existierte schon vor dem 7. Oktober 2023. Jetzt handelt es sich nicht mehr um einen Riss, sondern um einen tiefen Bruch bis in den Grund. Hier trennen sich gerade zwei Welten. Nach einer vermutlich überholten Statistik steht Berlin mit 36 Genderprofessuren bundesweit auf Platz zwei, gleich hinter Nordrhein-Westfalen. An den Hochschulen der Hauptstadt existieren mehr Genderlehrstühle als in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen zusammen. Alles, was die Verantwortlichen dort und an hunderten anderen Fakultäten im Westen unterrichten, geht in irgendeiner Weise auf das von Judith Butler errichtete Überzeugungssystem zurück.

Nach den Massakern in Israel gab es an Universitäten, Medien und überhaupt im Bereich der Sinnproduktion von Harvard bis Berlin den Willen, die Hamas zu rechtfertigen, ihre Abschlachtung von Zivilisten zu verkleinern oder umzuschreiben. Der Versuch der Progressiven, den Terror gegen Frauen zu ignorieren, in Frage zu stellen oder mit der Generalformel ‚das Problem heißt Mann‘ wegzuerklären, bildet darin ein ganz besonderes Kapitel. Erstens, weil sie hier alle Kraft aufbieten müssen, um ihr Gedankengebäude noch aufrechtzuerhalten.

Der zweite Grund liegt im uneingestandenen Motiv des victim blaming, der Beschuldigung von Opfern: Indem andere sie und ihre Geschichte abwehren, wehren sie sich gegen den Gedanken, selbst Opfer werden zu können. Anders lässt sich nicht erklären, warum der mediale Apparat für hunderte vergewaltigte, verstümmelte und ermordete Frauen in Israel noch nicht einmal den Bruchteil der Aufmerksamkeit aufbringt, den die Protagonistinnen der MeToo-Kampagne ganz selbstverständlich auf allen großen Bühnen bekamen. Selbst unter Tonnen von Diskurspapieren lässt sich der Gedanke nicht begraben, dass für westliche Frauen nur eine kleine Wahrscheinlichkeit besteht, einem Harvey-Weinstein-Typus Tribut für eine Karriereförderung entrichten zu müssen – aber ein schon deutlich größeres Risiko, irgendwo und irgendwann Opfer des kombinierten Hasses auf den Westen und auf Frauen zu werden. In ihrem magischen Denken, zu dem die Erwachten ohnehin sehr stark neigen, halten sie es offenbar für das Beste, diesen doppelten Hass bloß nicht anzusprechen.

Wenn sie sich die Augen zuhalten, dann findet er sie auch nicht.

Dieser Artikel erschien zuerst bei Tichys Einblick.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung