Statt für Frieden und Wohlstand entschieden sich die Gazaner für Hass und Terror – Vor 20 Jahren verfügte Arik Scharon den jüdischen Abzug aus Gaza

August 2005: Die israelische Grenzpolizei vertreibt eine jüdische Siedlerin aus dem Haus im Siedlungsblock Gusch Katif© JACK GUEZ/AFP

Im August 2005 wurden auf den bis heute in Israel umstrittenen Befehl des damaligen israelischen Ministerpräsidenten Arik Scharon gegen Treu und Glauben und gegen den Willen der dort ansässigen jüdischen Menschen die Räumungsbefehle des Abkopplungsplans im Gazastreifen umgesetzt. Israel zog sich aus einem, durch jüdische Arbeit und jüdische Innovationen, prosperierenden Gazastreifen zurück. Alle israelischen Häuser wurden geräumt und das Gebiet der sogenannten „Palästinensischen Autonomiebehörde“ übergeben. Doch die angestrebte Strategie „Land für Frieden“ ging nicht auf. Statt die Dynamik der israelischen Prosperität weiter voranzutreiben, das Land einem Erfolg zuzuführen, die bestehenden Gewächshäuser zu nutzen und erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit Israel zu führen, entschlossen sich die Gazaner mit der Wahl der Mörder-Bande der Hamas als stärkste politische Kraft für Terror und Krieg und machten Gaza absolut judenrein - ganz im Sinne Adolf Hitlers, den viele Gazaner, ausgeblendet von unseren Medien, bis heute verehren. (JR)

Der Gazastreifen ist ein schmaler Küstenstreifen am östlichen Mittelmeer zwischen Israel und Ägypten, an der Westküste Israels, dem man durch seine am Kartenbrett gezogenen Grenzlinien seine koloniale Vergangenheit noch ansieht. Er ist 40 km lang – das ist etwa die Strecke von Berlin nach Potsdam. Im Norden ist er nur 6 km breit, im Süden 14 km. Doch in diesem schmalen Streifen leben 2 Millionen Menschen – er ist somit dichter bevölkert als eine deutsche Großstadt. Den Namen „Gazastreifen“ und seine geografische Form erhielt er durch ein Waffenstillstandsabkommen nach dem Palästinakrieg 1948/49. Mehr als die Hälfte der Einwohner Gazas sind „palästinensische“ Flüchtlinge aus dieser Zeit beziehungsweise deren Nachkommen. Sie sind staatenlos. Der Großteil der Bevölkerung sind muslimische Araber. Im sog. Sechs-Tage-Krieg 1967 kam Gaza unter israelische Militärverwaltung. Gemäß dem sog. Oslo-Abkommen von 1993 liegt die offizielle Verwaltung des Gazastreifens bei der „Palästinensischen“ Autonomiebehörde. Vor 30 Jahren wurde das Oslo-Abkommen unterzeichnet. Israelis und „Palästinenser“ vereinbarten Schritte zum Frieden.

Am 13. September 1993 einigten sich unter Schirmherrschaft des US-Präsidenten Bill Clinton Israel und „Palästinenser“ in Washington auf ein Friedensabkommen. Das Abkommen wurde von dem Verhandlungsführer der „Palästinensischen“ Befreiungsorganisation (PLO), Mahmoud Abbas, dem Außenminister Israels, Shimon Peres, und den Außenministern der USA und Russlands in Anwesenheit von Bill Clinton, Yitzack Rabin und Jassir Arafat unterzeichnet. Rabin und Arafat wurden dafür mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Sehnsucht nach Frieden

Wie viel Sehnsucht nach Frieden in diesem ersten historischen Abkommen nach Jahrzehnten der Kriege und des Terrors steckt, mag man ermessen, wenn man die Präambel des Oslo-Abkommens von 1993 noch einmal nachliest: „Die Regierung des Staates Israels und die palästinensische Verhandlungsgruppe, welche das Palästinensische Volk repräsentiert, stimmen überein, dass die Zeit gekommen ist, den Jahrzehnten der Konfrontation und des Konflikts ein Ende zu setzen“. Weiter heißt es dann in der Präambel, Ziel sei es: „... die gegenseitigen legitimen und politischen Rechte anzuerkennen und ein Leben in friedlicher Koexistenz und beiderseitiger Würde und Sicherheit anzustreben, eine andauernde und umfassende Friedensvereinbarung und eine historische Versöhnung zu erreichen und zwar durch einen einvernehmlichen politischen Prozess.“ Doch es kam anders.

Die Israelis begannen entlang der Grenze mit dem Bau von Trennanlagen, in der Hoffnung, Terroristen fernzuhalten. Das führte dazu, dass sich der Terror, der mit Beginn der Zweiten Intifada im Herbst 2000 massiv zunahm, verstärkt gegen die Siedler im Gazastreifen richtete.

Der hohe Blutzoll unter den Sicherheitskräften, die die Siedlungen bewachen mussten, war schließlich der zentrale Grund für Israels Ministerpräsident Ariel Scharon, die Siedlungen im August 2005 aufzulösen und die Besatzung in Gaza zu beenden - trotz vehementer Proteste von nationalreligiöser Seite.

Der „Scharon-Plan“ aus dem Jahr 2004 sah den Abzug aus einigen der seit dem Sechs-Tage-Krieg israelisch besetzten Gebiete vor und sollte den Abbau einiger israelischer Siedlungen umfassen, während andere dauerhaft beibehalten werden sollen. Die Idee zu einem solchen Rückzug aus Gaza war nicht neu, überraschend schien vielen vor allem, dass es ausgerechnet Scharon war, der sie letztlich in die Tat umsetzte, galt der Likud-Chef vielen doch als „Vater der Siedlungen“. Noch im Wahlkampf 2003 hatte er sich klar gegen entsprechende Vorschläge aus der Arbeitspartei ausgesprochen.

Über Scharons Motive für den Abzug ist seitdem viel spekuliert worden. Der Premier selbst führte die Hoffnung auf mehr Sicherheit ins Feld, für die er bereit sei, „schmerzhafte Zugeständnisse zu machen“. Hatten sich die Israelis früher noch frei im Gazastreifen bewegen können, so wurde die Sicherheitslage dort mit den Jahren – insbesondere mit der Ersten und Zweiten „Intifada“ – immer angespannter. Der Aufwand, den die Armee zur Sicherung der kleinen Siedlungen betreiben musste, war ausgesprochen hoch.

Während eine Mehrheit der israelischen Bevölkerung den Plan Scharons Umfragen zufolge unterstützte, stieß der Likud-Chef nicht zuletzt in seiner eigenen Partei auf heftigen Widerstand. Bei einem parteiinternen Referendum Anfang Mai 2004 stimmte eine Mehrheit der abstimmenden Mitglieder gegen den Plan ihres Parteichefs. Die Siedler und ihre Unterstützer versuchten unterdessen mit großen Massendemonstrationen auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Im Gedächtnis ist vor allem eine Menschenkette geblieben, die Zehntausende Israelis zwischen Jerusalem und Gaza bildeten. Doch am Ende ließ sich der Abzug nicht mehr abwenden.

Politisches Tauziehen

Ariel Scharon hatte seinen Plan am 3. Februar 2004 der Öffentlichkeit vorgelegt. Nach seiner Ansicht waren keine politischen Verhandlungen oder eine friedliche Lösung mit der „palästinensischen“ Seite mehr nötig und möglich. Er wollte Siedlungen evakuieren, die bei einer endgültigen Lösung nicht zu halten wären. Der Plan sollte die Sicherheit Israels verbessern, eine einseitige Lösung des Nahost-Konflikts ermöglichen und eine Trennung zwischen Israelis und „Palästinensern“ vorbereiten. Die „Palästinenser“ waren und sind hingegen der Ansicht, der Plan müsse durch internationale Vereinbarungen legitimiert werden, und verlangten einen kompletten Abzug aus den besetzten Gebieten. Die „palästinensische“ Führung lehnte den Plan mit der Begründung ab, Scharon plane gleichzeitig, die größten jüdischen Siedlungen im Westjordanland dauerhaft an Israel anzugliedern.

Der Chef der größten israelischen Oppositionspartei, der „Awoda“, Shimon Peres, unterstützte den Plan, wies aber am 6. Februar 2004 auf das Risiko hin, dass die islamistische Hamas den Gazastreifen übernehmen könnte. Damit sollte er recht behalten.

Nachdem Ariel Scharon damit gescheitert war, öffentliche Unterstützung durch alle seine wichtigsten Minister zu bekommen, musste er einem Referendum innerhalb seiner Partei (dem Likud) zustimmen. Das Referendum wurde am 2. Mai 2004 abgehalten und endete mit 56 % Nein-Stimmen – also einer Ablehnung seines Plans. Zu einer Demonstration in Tel Aviv für einen Abzug aus dem Gazastreifen kamen 150.000 Menschen. Nach Umfragen befürworten 71 Prozent der Israelis den Abzug.

Am 25. Juli 2004 protestierte eine Menschenkette aus etwa 130.000 Menschen im Rahmen einer Kundgebung gegen den einseitigen Abkoppelungsplan und den Abzug aus dem Gazastreifen. Die Demonstranten bildeten eine Menschenkette von Nisanit bis zur Klagemauer in Jerusalem (ca. 90 km).

Am Abend des 26. Oktober 2004 nahm das israelische Parlament den Abkopplungsplan mit einer Mehrheit von 67 Ja-Stimmen, 45 Gegenstimmen und sieben Enthaltungen an. Der Plan wurde von der „Awoda“ unter Shimon Peres unterstützt, die meisten arabischen Abgeordneten enthielten sich. Ministerpräsident Scharon entließ noch am gleichen Abend zwei seiner Minister, die gegen den Plan gestimmt hatten. Scharon konnte in dieser Frage auf die Stimmen der Opposition zählen, wohingegen er mit Widerstand aus der eigenen Likud-Partei zu kämpfen hatte.

Benjamin Netanyahu und drei weitere Minister stellten Scharon nach der Annahme des Plans ein 14-tägiges Ultimatum für einen Volksentscheid. Andernfalls würden sie dem Kabinett nicht mehr angehören. Am 9. November 2004 zog Finanzminister Netanyahu seine Rücktrittsdrohung zurück, denn es sei mit dem Tod Jassir Arafats eine Situation entstanden, in der er sich entschlossen habe, in der Regierung zu bleiben. Auch die anderen Likud-Minister folgten Netanyahu in seiner Entscheidung.

Schmerzhafter Räumungsbefehl

Auch nach dem Tod von PLO-Chef Jassir Arafat am 11. November 2004 war die „palästinensische“ Führung nicht länger zur Kooperation mit den Israelis bei der Umsetzung des Planes bereit. Sie begrüßte den Plan als Schritt in die richtige Richtung, forderte jedoch gleichzeitig eine Liste von weiteren Gebieten, aus denen sich Israel zurückziehen sollte.

Scharon versuchte, den Plan in der innerisraelischen Debatte als eine Antithese des Oslo-Prozesses darzustellen, den er stets als fundamentalen Fehler angesehen hatte. In Richtung seiner Likud-Parteifreunde meinte er, es sei allemal besser, unilateral den Rückzug anzutreten, als Kompromisse mit Leuten zu schließen, die sich ohnehin noch nie an Vereinbarungen gehalten hätten. Er verwies auch auf den externen politischen Effekt, nämlich dass die USA dank des Abkopplungsplans anerkannt hatten, dass eine Rückkehr von „palästinensischen“ Flüchtlingen unmöglich sei, und es Israel zugestand, zumindest generell Siedlungen außerhalb der Grünen Linie zu behalten. Peres wollte den Abkoppelungsplan hingegen als Fortsetzung des Oslo-Prozesses verstanden wissen. Er behauptete, in Wahrheit sei er gar nicht unilateral ausgeführt worden und meinte, er als Ministerpräsident hätte manches anders angepackt, er hätte gleichwohl nicht denselben Rückhalt wie Scharon in der Bevölkerung besessen.

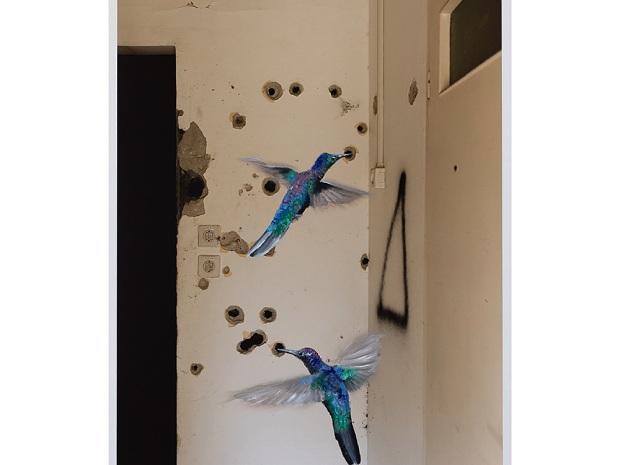

Am 15. August 2005 begann die israelische Armee, die Räumungsbefehle an die Siedler im Gaza zu verteilen. Es ging um 21 Siedlungen mit rund 9.000 Einwohnern. Viele kamen der Anordnung nach, ohne körperlichen Widerstand zu leisten. Andere ließen sich von den Soldaten aus den Häusern tragen. Die Häuser der Siedlungen wurden anschließend abgerissen. Am 12. September 2005 verließ der letzte israelische Soldat den Gazastreifen.

Wahlsieg der Hamas

Die politische Führung der „Palästinenser“ begriff die „Abkoppelung“ als Verdienst ihres langjährigen Terrors. Kurz nach Beendigung des Rückzugs nahmen „palästinensische“ Extremisten das Raketenfeuer auf Israel wieder auf. Als Reaktion auf den anhaltenden Beschuss und die Entführung eines israelischen Soldaten marschierte die israelische Armee schon 2006 erneut in den Gazastreifen ein, blieb dieses Mal allerdings nur vorübergehend präsent. Doch der Raketenbeschuss durch „palästinensische“ Terroristen und Hamas, Tausende Raketen und Mörsergranaten auf Zivilisten im Grenzgebiet und teilweise sogar im Landesinneren, ließ nicht nach. Zuletzt kamen zahlreiche Ballons und Drachen mit explosivem und brennbarem Material hinzu. Die israelische Armee reagierte über die Jahre mit zahlreichen, teils ausgeprägten Militäroperationen.

Kaum sechs Monate nach dem Abzug der Israelis bescherten die „Palästinenser“ der Hamas den Wahlsieg in Gaza. Die Fatah im Westjordanland ignorierte das Ergebnis, für den Gazastreifen war es allerdings fatal. Israel und Hamas boykottieren einander, was vor allem den Grenzverkehr enorm erschwerte. Die Einnahmen aus Arbeit in Israel blieben über die nächsten Jahre nahezu komplett aus. Dazu kam, dass die Hamas den Menschen in Gaza hohe Steuern abverlangte. Die als hermetisch geltenden Trennanlagen führten die Hamas erneut zu einer veränderten Strategie. Weil Terroristen nicht mehr nach Israel gelangen konnten und die Siedler abgezogen waren, konzentrierte man sich fortan auf Raketen- und Tunnelbau. Die Kibbuzim und die Ortschaften im Umfeld vom Gazastreifen wurden zur neuen Front.

Für den Rückzug der Armee und der Räumung der zivilen Ortschaften in Gaza erhielt Jerusalem von „palästinensischer“ Seite keine entgegenkommende politische Zusage. Ministerpräsidenten Ariel Scharon tat, als wäre ihm die Haltung der „palästinensischen“ Autonomieregierung unter Präsident Yassir Arafat einerlei. Scharon hielt Arafat für einen Lügner, für den bindende Abkommen sinnlos wären. Also verzichtete er darauf und handelte einseitig. Dies war retrospektiv betrachtet ein fataler Fehler.

Scharons Motive

Was waren Scharons Motive für den Rückzug aus Gaza? In dem Gebiet von gerade 360 Quadratkilometer lebten damals 1,5 Millionen Araber auf engstem Raum. Diese Situation ließ sie zunehmend politisch radikalisieren. Der Streifen war für die israelische Armee nicht beherrschbar. Indem er den Rückzug Israels befahl, empfahl sich Scharon den westlichen Staaten als Partner für ein umfassendes Friedensabkommen ohne Beteiligung seines Erzfeindes Arafat. Die überwiegende Mehrheit der Israelis wollte einen Rückzug aus Gaza. Man war nicht länger bereit, für einige Tausend Siedler ständig Opfer zu bringen. Allerdings gab es unter Israels Rechten, vor allem in Scharons eigener Likud-Partei und bei den Siedlern im Westjordanland starke Widerstände gegen einen Abzug aus Gaza. Selbst Mitglieder des Kabinetts wie der damalige Finanzminister Netanyahu, sprachen sich vehement dagegen aus. Im Herbst 2004 stimmte das Zentralkomitee des Likud gegen die Räumung des Gazastreifens. Scharon ließ sich dadurch nicht abschrecken. Die Israelis nannten ihn „Bulldozer“, der es gewohnt war, Widerstände beiseite zu räumen. War der Likud gegen ihn, so bediente sich Scharon bei der Arbeitspartei. Die Arbeitspartei verhalf Scharon in der Knesset zur Mehrheit für den Abzug. Obgleich sich die Siedler verzweifelt gegen die Räumung ihrer Ortschaften wehrten und nur noch die Hälfte des Likud hinter ihm stand, mehrere Minister zurücktraten, befahl Scharon der Armee, die jüdischen Siedlungen und anschließend das gesamte Gebiet zu räumen. Doch: Mehr als 70 Prozent der Israelis unterstützten Scharons Kurs.

Ariel Scharon und seine Unterstützer wollten durch den einseitigen Rückzug aus Gaza den „Palästinensern“ einen Frieden, zumindest einen weitreichenden Waffenstillstand, nach der Formel „Land für Frieden“ abverlangen. Das erwies sich als undurchführbar. Eine Lösung des hundertjährigen „palästinensisch“-israelischen Konfliktes ist dennoch nicht ausgeschlossen. Voraussetzung muss die Bereitschaft sein, das Existenzrecht der Gegenseite anzuerkennen. Fehlt diese politische Grundlage, dann sind alle einseitigen Maßnahmen und Abkommen auf Dauer zum Scheitern verurteilt.

Das von Scharon durchgeboxte Abkommen erfüllte nicht die in es gesetzten Erwartungen. Bei den letzten „palästinensischen“ Wahlen 2006 errang die islamistische Hamas, die Israels Existenz bedroht, in Gaza einen Wahlsieg. Die Hamas verschärft seitdem ihren Konfrontationskurs gegen Israel. Es kam zu einer Eskalation. Israelische Ortschaften wurden mit Raketen angegriffen. Die israelische Armee schlug zurück. Mehrere tausend „Palästinenser“ und über hundert Israelis kamen dabei um. Israel zerstörte weite Teile der Infrastruktur in Gaza.

Der 7. Oktober

Das alles geschah noch vor dem Terrorüberfall der Hamas auf israelische Bürger am 7. Oktober 2023. Bei diesem Angriff wurden auf israelischer Seite über 1200 Menschen ermordet oder im Kampf getötet – darunter 695 israelische Zivilisten, einschließlich 36 Minderjährige, 373 Mitglieder der israelischen Sicherheitskräfte und 71 Ausländer. Etwa 120 Geiseln befinden sich immer noch in der Hand der Hamas im Gaza. Für die Israelis war dies eine Holocaust-Erfahrung. Einen Plan, wie es politisch mit Gaza weitergehen soll, hat auch Scharons Nachfolger Benjamin Netanyahu bislang nicht vorgelegt.

Dass die nationale Existenz Israels an die der „Palästinenser“ geknüpft ist und umgekehrt – das ist eine tragisch verspätete Erkenntnis. Ein Jahrhundert lang haben beide Seiten alles darangesetzt, die nationalen Bestrebungen des jeweils anderen zunichte zu machen. Die „Palästinenser“ haben sich von Anfang an geweigert, die Teilung zu akzeptieren; sie haben sich geweigert, das Existenzrecht des jüdischen Staates anzuerkennen. Die Versuche Israels, den „palästinensischen“ Nationalismus zu unterdrücken, waren nicht erfolgreicher.

Und wie steht’s mit der viel zitierten Zweistaatenlösung? Amos Oz, der wohl bekannteste israelische Schriftsteller und Friedensaktivist, erzählt diese Geschichte: Bei einem Vortrag in Schweden skizzierte er die Zweistaatenlösung des israelisch-„palästinensischen“ Konflikts. Es sei für beide Völker nötig, so legte er dar, das Territorium in zwei Nationalstaaten aufzuteilen – einen für die Juden, einen für die „Palästinenser“. Einer der Zuhörer meldete sich empört zu Wort. Man müsse nur einmal die Landkarte betrachten, dann sehe man sofort, zu welchem Unsinn das führe, ganz zu schweigen von den ineinander verwobenen Volkswirtschaften. Warum, so fragte er, könne es nicht einen gemeinsamen Staat mit gleichen Rechten und Pflichten für alle Bürger geben? Na ja, entgegnete Oz, gucken wir uns doch mal diese Halbinsel an, auf der Schweden gemeinsam mit den Norwegern leben: Die Grenze ist sinnlos, ihr glaubt an denselben Gott, ihr sprecht verwandte Sprachen. Warum solltet ihr da nicht einen gemeinsamen Staat haben? Da verschränkte der Schwede die Arme vor der Brust und schüttelte den Kopf über den Unverstand des Ausländers: Ja, ja, antwortete er Oz, aber Sie wissen nicht, wie diese Norweger sind.

Nationalgefühle sind erstaunlich zählebig. Wenn sich schon Schweden und Norweger nicht vorstellen können, ihre nationale Existenz zugunsten einer nichtnationalen Verfahrensdemokratie aufzugeben, dann ist dies erst recht unmöglich für die israelischen Juden und die sogenannten „Palästinenser“.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung

.jpg)