Lag BaOmer – Freude nach der Trauerzeit

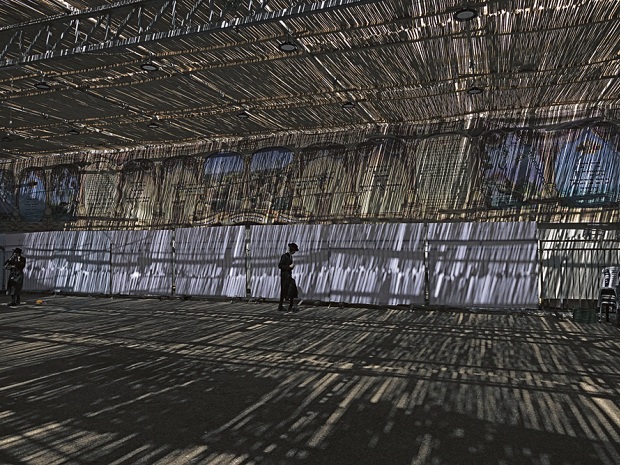

Traditionell werden an Lag BaOmer Lagerfeuer entzündet. © MENAHEM KAHANA/AFP

Lag BaOmer, der 33. Tag von Omer, unterbricht die 49-tägige Trauerzeit zwischen Pessach und Schawuot. Dieser Feiertag dazwischen erinnert u.a. an den Bar-Kochba-Aufstand gegen die Römer und markiert das Ende einer Trauerzeit, in der Hochzeiten nicht abgehalten werden dürfen und Haare schneiden verboten ist, weil Juden in diesen besonderen Tagen bis heute der Katastrophen und Pogrome ihrer leidvollen Geschichte gedenken. (JR)

Der Zeitraum zwischen Pessach und Schawuot beträgt 50 Tage und wird Omerzeit genannt. Das Omer, hebräisch für Garbe, ist eine Opfergabe aus Gerste, die nach dem Pessachfest im Tempel dargebracht wurde. Erst nach der Darbringung des Omer durfte mit der Getreideernte begonnen werden. Außerdem gibt es ein biblisches Gebot, die Tage zwischen Pessach und Schawuot genau zu zählen (Lev. 23:15-16), was als Omerzählen bezeichnet wird. Die Omerzeit ist heute eine Zeit der Trauer: Heiraten, Haareschneiden und das Hören fröhlicher Musik sind verboten. Überraschenderweise endet diese Trauerzeit jedoch am Lag Ba-Omer, dem 33. Omertag, mit einem großen Fest, während das Omerzählen bis Schawuot fortgesetzt wird. Sowohl der Ursprung der Trauerzeit als auch ihr Ende am Lag Ba-Omer liegen im Dunkeln. Im Folgenden möchte ich einen Überblick über mögliche Gründe bieten.

Viele Erzählungen über den Ursprung

Weder in der Mischna noch im Talmud finden sich Hinweise auf eine Trauerzeit zwischen Pessach und Schawuot. Erst aus der Zeit der babylonischen Gaonim (10. Jh.) erfahren wir von dem Brauch, in dieser Zeit zu trauern und nicht zu heiraten. Als Begründung wird eine Talmudstelle angeführt, die vom Tod der Schüler des Rabbi Akiwa handelt. Nach dem Talmud (Jebamot 62b) hatte der berühmte Rabbi Akiwa (2. Jh.) 24.000 Schüler, die sich gegenseitig nicht respektierten und in der Zeit von Pessach bis Schawuot starben. Diese Begründung ist jedoch weder allgemein anerkannt, noch wird der Brauch als verbindlich bezeichnet. Darüber hinaus ist umstritten, ob die Erzählung vom Tod der Schüler eine historische Tatsache ist, oder ob es sich nicht vielmehr um eine homiletische, d.h. literarische Erfindung handelt. Andere sehen hinter dem Tod der Schüler den Tod von Soldaten im Aufstand gegen Kaiser Hadrian (135 n.), der von Bar-Kochba angeführt wurde, den R. Akiwa bis zu seinem Tod für den Messias hielt. Dieser Aufstand wurde mit katastrophalen Folgen niedergeschlagen und führte zum endgültigen Exil in der Diaspora.

Es hat viele Versuche gegeben, den Brauch auf andere Weise zu erklären. Bei den Römern war der Aberglaube verbreitet, im Mai keine Hochzeiten zu feiern, weil dieser Monat als Unglücksmonat galt, da man den Lemuren, den Geistern der Toten, Opfer darbrachte. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass römische Bräuche von den Juden übernommen wurden, da die Römer den Juden stets feindlich gesinnt waren, im Gegensatz zu den Griechen, deren Kultur Generationen von jüdischen Philosophen und Dichtern hervorbrachte. Außerdem wäre dieser Brauch im Talmud oder in der Mischna erwähnt worden und nicht erst im 10. Jahrhundert. Eine bessere Erklärung für die Zeit der Trauer ist die Sorge um die Ernte. Da mit dem Omer die Erntezeit beginnt, stellen Wind und Regen eine Bedrohung dar, die man durch die Trauerriten abzuwehren versuchte.

Wie dem auch sei, der wahre Grund ist nicht mehr bestimmbar. Auch war dieser Brauch nicht universal akzeptiert, Maimonides (12. Jh.) kennt weder eine Trauerzeit noch eine Feier zu Lag Ba-Omer. Erst allmählich verbreitet sich der Brauch und mit ihm auch Lag Ba-Omer.

Der Brauch des Trauerns

Die erste Erwähnung von Lag Ba-Omer findet sich bei Abraham ben Nathan Ha-Jarchi (12. Jh.) in seinem einflussreichen Werk Sefer Ha-Manhig. Jarchi bereiste ganz Europa und schrieb die Bräuche verschiedener jüdischer Gemeinden nieder. Die Trauerzeit zwischen Pessach und Schawuot führt er auf den Tod von Rabbi Akiwas Schülern zurück. Jarchi verbindet also die Talmudstelle mit dem Brauch des Trauerns und erklärt ihn mit dem Tod der Schüler, so wie es die Gaonim 200 Jahre zuvor getan hatten. Dann stellt er fest, dass die Juden in Frankreich ab dem 33. Omertag wieder Hochzeiten feiern und erklärt dies damit, dass die Schüler von Pessach an bis zum 33. Omertag starben, danach aber nicht mehr. Dies widerspricht nun eindeutig der Talmudstelle, und Jarchi versuchte seine Erklärung damit zu rechtfertigen, dass er sie von jemandem gehört habe, der sie in einem alten Buch aus Spanien geschrieben gefunden habe. Das ist natürlich wenig glaubwürdig, aber wie die Rezeptionsgeschichte zeigt, hat sich diese Erklärung langsam in allen Ländern durchgesetzt. Zwar finden sich in den folgenden Jahrhunderten vereinzelte Hinweise aus Deutschland und Italien auf eine strikte Einhaltung der Trauerzeit bis Schawuot, aber bereits im Schulchan Aruch (16. Jh.) ist Lag Ba-Omer eine alte Tradition.

Wahrscheinlich war der Verzicht auf das Haareschneiden und Rasieren für 50 Tage eine zu große Bürde für die Juden, so dass sie nach Möglichkeiten suchten, sich Erleichterung zu verschaffen. Die Erleichterung ab dem 33. Omertag die Trauer aufzuheben, wurde nur von wenigen Gemeinden praktiziert, bis sich dieser Brauch verbreitete. Der genaue Grund für die Erleichterung lässt sich nicht mehr feststellen. Durch die große Popularität des Sefer Ha-Manhig verbreitete sich die irrige Annahme, dass die Schüler des R. Akiwa bis zum 33. Omertag starben. Vielleicht trug diese Begründung auch dazu bei, dass sich der Brauch des Trauerns in der Omerzeit verbreitete und auch von Gemeinden übernommen wurde, zu denen die Trauerzeit noch nicht vorgedrungen war.

An dieser Stelle hätte die Geschichte von Lag Ba-Omer enden können, wenn es sich nicht zum größten und gefährlichsten Open-Air-Festival Israels entwickelt hätte. Denn heute findet am Lag Ba-Omer eine Pilgerreise zum Grab des Schimon Bar-Jochai (2. Jh.) statt, der vermeintlich am Lag Ba-Omer gestorben sei. Eine halbe Million orthodoxe und säkulare Juden pilgern zum Berg Meron nahe der Stadt Safed, wo sie Freudenfeuer entzünden, Lieder singen und tanzen. Bar-Jochai war ein Schüler von R. Akiwa und gilt traditionell als Verfasser des wichtigsten Werkes der Kabbala, des Zohar. 2021 kam es dort zu einer Massenpanik mit 41 Toten, woraufhin die israelische Regierung die Teilnehmerzahl für die folgenden Jahren beschränkt hatte.

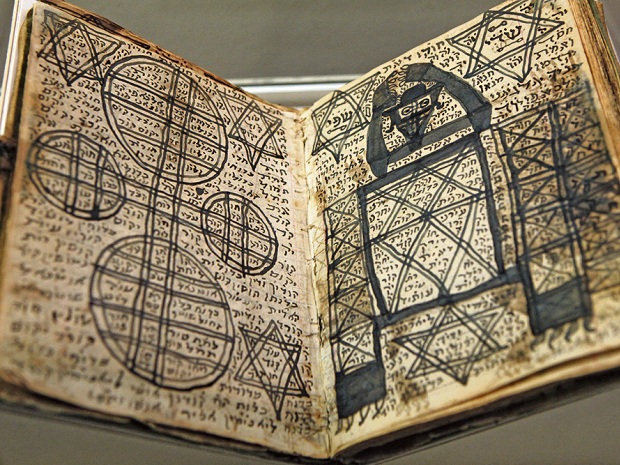

Ein Druckfehler mit Folgen

Viele Rabbiner fragten sich, woher dieser Brauch kam und wie er zu rechtfertigen sei, da ein Todestag eigentlich ein Anlass zum Fasten und nicht zum Feiern sei, wie auch die Todestage von Abraham, Moses und König David. Die älteste Quelle für den Todestag von Bar-Jochai findet sich bei dem Kabbalisten Rabbi Chaim Vital (16. Jh.) in seinem Werk „Etz Chaim“. Das Werk wurde erstmals 1782 gedruckt, enthält aber nur die Notiz, dass Bar-Jochai am Lag Ba-Omer voller Freude war. Doch in einer späteren Ausgabe von 1802 wurde aus der Freude am Lag Ba-Omer sein Tod am Lag Ba-Omer, weil der Drucker einen Buchstaben, das Tet, mit dem Chet verwechselt hatte. Ein Blick in die Manuskripte des Autors bestätigt diese Verwechslung. Der Reisende Benjamin von Tudela (12. Jh.) besuchte Meron, um an den Gräbern der Gelehrten Hillel und Schamai zu beten, die dort begraben sind. Bar-Jochai erwähnt er jedoch nicht. Andere Reisende nach ihm erwähnen zwar das Grab des Bar-Jochai, sagen aber nichts über Lag Ba-Omer. Erst im 16. Jahrhundert häufen sich die Nachrichten über Kabbalisten, die zum Grab von Bar-Jochai pilgern, um dort den Zohar zu studieren, aber wieder ohne Lag Ba-Omer zu erwähnen. Interessanterweise gab es den Brauch, die Gräber von Hillel und Schamai zur Zeit von Pessach-Scheni zu besuchen, also nur wenige Tage vor Lag Ba-Omer, und wenn sie dort waren, besuchten sie auch das Grab von Bar-Jochai. Wahrscheinlich verbrachten die Pilger einige Tage und Nächte an den Gräbern, was sich mit Lag Ba-Omer überschnitt. Mit der Verbreitung des Druckfehlers, der Anwesenheit zahlreicher Pilger und der Kabbalisten wurde Lag Ba-Omer ab dem 17. Jahrhundert zu einem populären Fest, an dem fälschlicherweise der Todestag von R. Schimon Bar-Jochai gefeiert wurde. Obwohl große Gelehrte wie Chatam Sofer (19. Jh.), Rabbi Obadja Josef (20. Jh.) und andere sich dagegen aussprachen, blieben ihre Stimmen in der Minderheit.

Schließlich sei noch auf einen alten deutschen Brauch hingewiesen, der nur noch in wenigen Gemeinden gepflegt wird. Die Juden in Deutschland gedachten in dieser Zeit der 5.000 Opfer des ersten Kreuzzuges von 1096, als die Christen mit brutalen Massakern uralte Gemeinden wie Worms, Mainz, Speyer, Köln und Trier völlig auslöschten. Diese Massaker fanden vor allem im Monat Ijar statt. Deshalb dauerte die Trauerzeit von Ijar bis Schawuot und nicht von Pessach bis Schawuot. Einschränkungen wie Heiraten und Haareschneiden begannen daher erst eine Woche später als anderswo und wurden ohnehin nicht durch Lag Ba-Omer unterbrochen. In dieser Zeit wurden während des Gebets besondere religiöse Gedichte rezitiert, die an die Katastrophe erinnerten. Am Schabbat wurde das Gebet Av Ha-Rachamim (Barmherziger Vater) gesprochen. Es ist ein Gedenkgebet für die Märtyrer der Kreuzzüge. Gott wird gebeten, sich der Märtyrer zu erinnern, sie zu rächen und ihre Nachkommen zu retten. Heute ist dieses Gebet ein fester Bestandteil der Gebete; in Deutschland wurde es nur im Monat Ijar gebetet.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung

Judentum und Religion