Was ist „Daf Yomi“?

Seit 1923 gibt es auf Anregung des Rabbi Meir Shapira aus Lublin die spirituelle Bewegung täglich zwei Seiten des Talmuds zu lernen. An dieser beachtlichen jüdischen Lern-Initiative beteiligen sich mittlerweile mit großem Erfolg zehntausende jüdische Gläubige auf der ganzen Welt.

Rabbi Meir Shapira, der Initiator des Projektes© WIKIPEDIA

Die Initiative „Daf Yomi“ geht zurück auf Rabbi Meir Shapira aus Lublin. Dieser schlug 1923 die Festlegung eines Lernzyklus vor, in dem man jeden Tag ein Blatt (zwei Seiten) des babylonischen Talmuds lernt und diesen somit in siebeneinhalb Jahren einmal komplett durchgelernt hat, bevor man zwecks Wiederholung wieder von vorne beginnt. Die Beschränkung auf nur ein Blatt bedeutet, dass sich diese Initiative nicht an Berufsrabbiner richtet, sondern an durchschnittliche Juden. Und die Etablierung eines festen Zyklus führt dazu, dass jeder Jude überall auf der Welt als Teil einer Gemeinschaft dasselbe Blatt lernt. Heute befinden wir uns im 14. Zyklus und die Jüdische Rundschau stellt etwas vom Inhalt des Talmuds dar, der in die Tage der jeweiligen Ausgabe fällt.

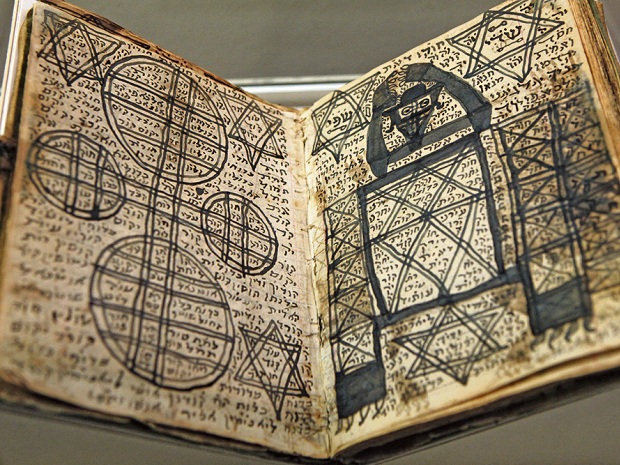

Eines der aktuellen Blätter

4. Januar 2021 (Megilla 23): Die besagte Stelle zählt verschiedene Gebote auf, die nur in Anwesenheit eines Minjan durchgeführt werden können. Ein Minjan ist ein Quorum von zehn religionsgesetzlich erwachsenen, jüdischen Männern, wobei man mit 13 Jahren erwachsen ist. Aufgezählt werden zum Beispiel die laute Wiederholung des Hauptgebets („Schoma Esre“ oder „Amida“) durch einen Vorbeter, nachdem bereits jeder Einzelne für sich leise gebetet hat. Weiterhin das Erheben der Hände durch die Cohanim (Nachfahren von Aharon dem Priester) zwecks Segnung der Anwesenden, das Vorlesen aus der Tora-Rolle, das Vorlesen der Maftir-Lesung aus den Büchern der Propheten, verschiedene Trauerbräuche, Segenssprüche bei einer Hochzeit, die Einfügung des Namen Gottes beim Dankgebet über Brot, etc. Für das Kaddisch-Gebet gilt bekanntlich dasselbe, auch wenn es an dieser Stelle nicht aufgeführt ist.

In der kurzen Stelle werden zwei Charakteristika talmudischer Diskussionen deutlich, die beide für den Talmud sehr typisch sind.

Eines betrifft die Frage, wie die schriftliche Tora ausgelegt werden kann. Diesbezüglich sind uns die 13 hermeneutischen Regeln von Rabbi Jischmael überliefert. Die zweite dieser Regeln betrifft das Prinzip von „Gesera Schawa“. Dies besagt, dass wenn in zwei verschiedenen Kontexten dasselbe zentrale Wort vorkommt, man von einem Kontext Rückschlüsse auf den zweiten ziehen kann. (Ich meine hiermit zum Beispiel Wörter, die eine eigenständige Bedeutung haben und nicht etwa grammatikalische Funktionswörter wie Artikel, Personalpronomen, Präpositionen, etc.). Im vorliegenden Fall gibt es sogar eine Kette aus zwei Gesera Schwawa.

„… ich werde in der MITTE der Kinder Israels geheiligt werden …“, 3. Buch Moses 22:32.

„Trennt euch ab aus der MITTE dieser schlechten GEMEINSCHAFT…“, 4. Buch Moses 16:21.

„Wie lange noch soll diese schlechte GEMEINSCHAFT existieren …?“, 4. Buch Moses 14:27.

Der erste Vers besagt, dass obwohl Gott überall ist und man viele Gebete auch alleine beten kann, eine Anwesenheit eines Minjan zu einer höheren Stufe der göttlichen Präsenz führt und das Gebete somit auch eher angenommen werden. Der erste Vers ist mit dem zweiten durch das Wort „Mitte“ verbunden, welches in beiden Versen einen wichtigen Stellenwert hat und somit einen Analogieschluss ermöglicht. Und der zweite Vers ist mit dem dritten durch das Wort „Gemeinschaft“ verbunden. Somit sind indirekt durch Vermittlung des zweiten Verses auch der erste und der dritte miteinander verbunden, obwohl sie kein gemeinsames zentrales Wort haben.

Der letztgenannte Vers handelt von den 12 Kundschaftern, die zwecks Informationsbeschaffung ins Land Israel vorausgeschickt wurden, während das Volk Israel nach seinem Auszug aus Ägypten noch in der Wüste verharrte. Von diesen 12 Kundschaftern haben zwei das Richtige getan (vgl. den breiteren Kontext an der genannten Bibelstelle) und „schlechte Gemeinschaft“ bezieht sich somit nur auf die übrigen zehn. Die Erkenntnis, dass „Gemeinschaft“ mit der Zahl zehn zusammenhängt, wird nun auf den ersten Vers zurückübertragen und so kommen wir zu der Erkenntnis, dass ein Minjan aus mindestens zehn religionsgesetzlich erwachsenen, jüdischen Männern besteht. Analogieschlüsse dieser Art sind nicht willkürlich und man kann sie nicht selbstständig ziehen. Nur diejenigen Analogieschlüsse, die bereits in autoritativen Quellen wie dem Talmud genannt werden, sind gültig.

Das zweite Charakteristikum besteht darin, dass das Thema des Minjan hier an dieser Stelle nicht konzentriert und ausschöpfend behandelt wird. Es wird hier vielmehr nur im Verlauf einer anderen Diskussion angeschnitten. Das Kapitel im Talmud befasst sich mit Regeln des öffentlichen Vorlesens aus einer Torarolle. Die Anwesenheit eines Minjan ist nur eine dieser Regeln und bei der Gelegenheit der Erwähnung werden noch weitere Fälle genannt, in denen ein Minjan von Nöten ist. Andere Aspekte des Minjan werden an anderen Stellen des Talmuds behandelt.

Die Verbindung zu unserem heutigen Alltag

Das Gesagte ist von großer Relevanz für viele Juden in Deutschland. Ebenso wie sich Menschen generell zu Gesellschaften zusammenschließen, da sich nicht jeder seine privaten Straßen, Flughäfen und Krankhäuser für den Eigenbedarf errichten, und sich selbst unter Narkose am Rücken operieren kann, so müssen sich auch Juden zur Verwirklichung ihrer speziell jüdischen Anliegen zusammenschließen.

Man kann als Jude sein Judentum nicht alleine leben, und selbst wenn jemand gefühlsmäßig meint, dies zu können, so wird er doch an praktischen Hindernissen scheitern. Wie in der obigen Talmudstelle dargelegt, erfordern viele Gebete und das Vorlesen aus der Tora-Rolle an Schabbat oder Feiertagen eine Anwesenheit von zehn Juden über 13 Jahren. Aber darüber hinaus braucht man auch für weitere Belange eine „jüdische Infrastruktur“ wie zum Beispiel eine Mikwe. Dies ist besonderes Wasserbecken, in dem eine verheiratete Frau nach Beendigung ihres monatlichen Zyklus untertauchen muss, bevor sie sich erneut mit ihrem Mann vereinen darf. Eine Mikwe hat besondere Anforderungen und kann nicht durch die häusliche Badewanne ersetzt werden. Des Weiteren sollte einem an einer zumindest grundlegenden jüdischen Bildung für die Kinder gelegen sein und dies erfordert eine jüdische Schule oder zumindest Nachmittagsprogramme. Koscheres Essen zu besorgen ist einfacher, wenn man an seinem Wohnort nicht der einzige Kunde dafür ist. An Rosch ha-Schana muss man die Töne eines Widderhorns hören, und wer hat ein solches denn schon zu Hause? An Sukkot muss man eine Laubhütte zur Verfügung haben und deren korrekte Errichtung erfordert spezielle Kenntnisse. Die Liste ließe sich fortsetzen.

Daher ist es verwunderlich, oder sogar traurig zu sehen, dass manche Juden in Deutschland in Kleinstädten oder abgelegenen Dörfern leben, vollkommen abgeschnitten von anderen Juden. Es gibt Orte in Deutschland, von denen aus man selbst mit dem eigenen Auto nur für die Hinfahrt fast drei Stunden fahren muss, um zu einer jüdischen Gemeinde zu kommen, die nicht nur auf dem Papier existiert, sondern auch tatsächlich aktiv ist, auch werktags.

Mit Berlin, München, Frankfurt und Düsseldorf gibt es in Deutschland vier Zentren, in denen man als Jude seine Religion einigermaßen ausleben kann.

Daneben gibt es noch ein Mittelfeld von Städten, in denen sich jüdische Gemeinden noch am Leben erhalten können. Genaue Zahlen über die Verteilung von Juden in Deutschland liegen natürlich nicht vor, da viele in keiner Gemeinde registriert sind. In Ermangelung solcher Zahlen verwende ich die Daten des Zentralrats zu den Mitgliederstatistiken nur als Indikator. Demzufolge gibt es auch in Hannover und Köln über 4.000 Mitglieder und in den folgenden Städten gibt es zwischen 2.000 und 3.000 Mitglieder: Stuttgart, Dortmund, Duisburg, Hamburg, Nürnberg, Wuppertal. Die Anzahl an Juden ist also nicht proportional zur Anzahl der Gesamtbevölkerung und in Hannover scheint es sehr viel mehr Juden zu geben als im dreimal so großen Hamburg. Von den genannten Zahlen ist leider nur ein geringer Bruchteil wirklich in der Gemeinde involviert. Somit repräsentiert eine Statistik von 2.000 Leuten in Wahrheit nur eine geringe Anzahl von Personen, die sich mal in der Gemeinde blicken lassen.

Im Fall der Städte des besagten Mittelfeldes wäre es für den Einzelnen zwar besser wegzuziehen, aber damit würde er die zurückbleibende Gemeinde noch weiter schwächen und jeder solche Fälle erfordert seine eigenen Abwägungen.

Und dann gibt es noch die verloren Fälle. Kleinstädte und Dörfer, in denen es niemals ein jüdisches Leben geben wird. Und es ist schade, dass Juden dort ausharren. Ein Arbeitsplatz lässt sich wechseln und ein Eigenheim lässt sich verkaufen oder vermieten. Und sollte es doch noch eine zweite jüdische Familie vor Ort geben, kann man auch in Absprache gemeinsam in eine der obengenannten Städte ziehen und so die Gemeinschaft bewahren.

Es ist zwar gut, dass die Jahrhunderte vorbei sind, in denen man Juden vorgeschrieben hat, wo sie zu leben haben und sie in einige wenige Orte zusammengepfercht hat (vgl. z.B. das Frankfurter Judenghetto) und dass sich heute jeder niederlassen kann, wo er will. Aber es liegt im jüdischen Eigeninteresse einen gewissen Grad der Konzentriertheit zu erreichen, um ein besseres jüdisches Leben in handlungsfähigen jüdischen Gemeinden mit einer funktionierenden jüdischen Infrastruktur zu ermöglichen.

Artikel von: Patrick Casiano, www.intellectual-services.com

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung

Judentum und Religion