„… doch der Segen kommt von oben.“

Die „Lob-Preisung“ (Bracha) ist ein zentraler Ausdruck im Judentum. Lob und die Lobpreisung sind neben dem Dank die wichtigste Haltung des Menschen gegenüber G‘tt. Beides äußert sich vor allem in der Liturgie in besonderen hymnischen Gebeten wie den Segenssprüchen, Lob-Psalmen oder den Lobliedern.

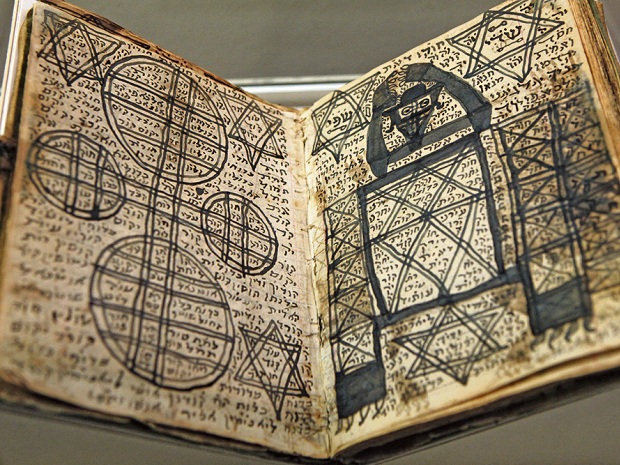

© CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Lob und die Lobpreisung sind neben dem Dank die wichtigste Haltung des Menschen gegenüber Gott. Beides äußert sich vor allem in der Liturgie in besonderen hymnischen Gebeten wie den Lob-Psalmen oder den Lobliedern.

„Lob-Preis“ (Bracha, Mehrzahl Brachot – hebr. ברכה, jiddisch: Broche) ist ein zentraler Ausdruck im Judentum, im religiösen wie im allgemeinen jüdischen Leben schlechthin. Dieser Begriff bedeutet in der jüdischen Religion Segen oder Lobpreis. In der hebräischen Sprache wird ein und dasselbe Wort verwendet, während im Deutschen differenziert wird zwischen dem Handeln Gottes (Segen) und dem, was der Mensch Gott gegenüber zum Ausdruck bringt (Lobpreis). „Broche machen“ heißt, den Segen vor dem Essen sprechen. Indes ist es viel mehr: Die Broche wird zu allen möglichen Gelegenheiten gesprochen – beim Händewaschen, beim Anlegen von Teffilin oder Tallit, vor Antritt einer gefährlichen Reise, bei jeder religiösen Handlung und bei all dem anderen Tun. Für einen die Bräuche achtenden Juden gibt es u.a. folgende Anlässe für eine broche:

- Sie ist das erste nach dem Aufstehen;

- Das letzte vor dem Zubettgehen;

- Sie wird vor und nach jeder Mahlzeit gesprochen;

- Bei der Genesung von einer Krankheit;

- Bei Ankunft einer neuen Jahreszeit;

- Beim Anblick des Mondes;

- Bei der Wahrnehmung eines neuen Geruchs;

- Beim Anblick eines Gewitters, beim Anblick der Berge, eines Sonnenuntergangs;

- Beim Anblick eines schönen Menschen oder eines schönen Tiers;

- Auch: Beim Anblick besonders hässlicher Geschöpfe lautet die Broche: „Gesegnet seist Du […], der die Geschöpfe variiert“;

- Beim Eintreffen schlechter Nachrichten;

- Beim Anblick eines Weisen oder Gelehrten;

- Beim Anblick gekrönter Häupter …

Preis vom König

Als Samuel Agnon 1966 als erster hebräischsprachiger Schriftsteller den Nobelpreis für Literatur erhielt, sagte man dem 78-jährigen, er müsse nach Stockholm fliegen, um den Preis aus den Händen des Königs entgegenzunehmen. „Gut“, sagte der strenggläubige Agnon, „dann kann ich ja endlich einmal die broche sagen, die beim Anblick gekrönter Häupter gemacht wird.“

Das broche-Sagen ist eine ernste religiöse Angelegenheit, der jüdische Witz ist es auch: Mrs. Goldstein geht zu einem alten Rabbi und sagt: „Meine Enkel machen mich ganz meschugge dieses Jahr. Sie wollen unbedingt einen Weihnachtsbaum haben. Rabbi, können Sie mir nicht die Erlaubnis dazu geben? Gibt es vielleicht eine besondere broche, die man über so einen Baum sprechen kann?“ „Nein!“ sagt der orthodoxe Rabbi. „Unmöglich!“ Daraufhin geht Mrs. Goldstein zu einem weniger strengen, konservativen Rabbi. „Nein“, sagt auch er. „Tut mir leid.“ Schließlich wendet sich die verzweifelte Mrs. Goldstein an einen jungen Reform-Rabbi. „Aber gern“, sagt der junge Mann. „Ich gebe Ihnen, was Sie wollen, aber was, bitte, ist eine broche?“

Das Kaddisch, das jüdischen Trauer- und Totengebet, mehrfach während des Gottesdienstes gesprochen, wird eingeleitet mit dem Lob auf den Ewigen, den Hochgelobten und verstärkt durch den emphatischen Zusatz brichu, „der Name des Ewigen sei gepriesen bis in alle Ewigkeit“. Von frommen Juden werden viele zeremonielle Huldigungen verlangt, indes freuen sich die Gläubigen an der Wiederholung. Brochess werden dreimal täglich zu den Gebeten gesprochen, am Schabbat und bei den Festgottesdiensten noch mehr. Das stille Gebet, die Amida, enthält neunzehn Brochess.

Im Kaddisch der Trauernden findet der Lobpreis auf und das Rühmen des Allmächtigen seinen höchsten Ausdruck, wenn es in ebenso hymnischen wie ergreifenden Worten heißt:

„Gelobt und gepriesen, verherrlicht und erhoben, erhöht und gefeiert, hoch erhoben und gerühmt sei der Name des Heiligen, gelobt sei Er, erhaben über allem Lob und Gesang, Preisung und Trostworten, die in der Welt gesprochen werden, und sprecht Amen“.

Die beracha, auch Benediktion genannt, (merkwürdigerweise aus dem Lateinischen stammend, aber in der jüdischen Sprache gebräuchlich), ist die häufigste Form des jüdischen Gebetes, sowohl privat als auch liturgisch. Der Terminus bezeichnet einmal das hymnische Preis- und Dankgebet als Ganzes und im engeren Sinne die Schlussformel eines solchen Gebetes.

Leonard Cohen

Bei dem kanadisch-jüdischen Sänger und Poeten Leonard Cohen verschmolzen Gebete und Songtexte häufig zu einer ununterscheidbaren Einheit. In seinem Lied If It Be Your Will dichtete er sozusagen in Form eines säkularisierten Gebets: „Ist es dein Wunsch, das eine Stimme wahr spreche,/Singe ich zu dir von diesen Hügeln./Von diesen Hügeln/Aller Lobpreis erklinge/Wenn du wünschst, dass ich singe.“

Bei keinem anderen Singer-Songwriter war Religiöses und Säkulares derart intensiv miteinander verwoben wie bei Leonard Cohen. Ihm verdanken wir das eindrucksvollste Beispiel dieses Genres. Cohen spricht in seinen Texten buchstäblich über Gott und die Welt. Seinem populärsten Lied gab er den Titel: „Halleluja“.

Cohen selbst hat sein Lied so kommentiert: „Halleluja ist ein Wort aus dem Hebräischen, das ‚Lobet den Herrn’ bedeutet. Der Song stellt dar, dass es viele Arten von Hallelujas gibt. Ich sage: ‚Die vollkommenen und kaputten Hallelujas sind alle gleich viel wert’. Es drückt den Wunsch aus, meinen Glauben an das Leben zu bestärken, nicht auf formal religiöse Art, sondern mit Begeisterung, mit Gefühl’“.

Etwas im jüdischen Denken und Handeln sticht heraus: Die Lobpreisung auf die Schöpfung und ihren Schöpfer. Das geschieht auf lustvolle Weise. Heiter, warm, groß, hell, innig, freudenvoll! Dabei ist der Mensch klein, sehr klein und vermag fast nichts – Paradoxien scheinen im jüdischen Leben einfach dazuzugehören. Das strenge und umfangreiche strenge religiös-gesetzliches Regelwerk, die Halacha, dient offenbar auch dazu, das Leben im Diesseits zu bejahen und zu genießen und von Herzen dankbar darüber sein zu können.

Nach außen hin zeigt sich die Freude, die Lust und die warmherzige Dankbarkeit dem Schöpfer gegenüber nicht auf den ersten Blick. Der sensible Betrachter nimmt das jüdische Leben mit einem gewissen Ernst wahr, ein Ernst, der sich aus der jüdischen Verfolgungsgeschichte herleitet und als Schmerz aus der Schoah zu verstehen ist. Das sind die Stigmata der Opfer. Aber, der unausweichliche Ernst rührt von der besonderen Beziehung der Juden zu Gott – sein auserwähltes Volk. Die tiefe Innerlichkeit, die Strenge und Lust, Regeln und Freiheiten erzählen vom Zutrauen in alles Lebendige.

Hals- und Beinbruch

Auf Umwegen gelangte das Wort Broche, gleichwohl phonetisch verballhornt, ins Deutsche, in die Wunschformel: „Hals und Beinbruch“. Man könnte vermuten, dass hier ein alter Aberglaube zum Vorschein kommt, wonach man das Gute nur herbeischwören kann, indem man scheinbar das Böse herbeiwünscht. Diese merkwürdige Wunschformel stammt aus dem Hebräischen, heißt ursprünglich „hazloche un broche“ (hazlacha = Glück, Bracha = Segen) und ist ein gebräuchlicher Glückwunsch, den Juden untereinander sagen. Der im Deutschen unpassende Wunsch nach „Hals- und Beinbruch“ meint das genaue Gegenteil. Es handelt sich also um ein sprachliches Missverständnis der Worte „Bruch“ (deutsch) und „Broche“ (jiddisch), von Nichtjuden unverstanden aufgeschnappt und mit einem gegenteiligen Sinn ins Deutsche übernommen. Es wird also nicht ein Bruch gewünscht, sondern ein Segen.

Im Judentum wird über jede Mitzwa, eine gute, gottgefällige Tat, wie das Anlegen von Tefillin oder das Anbringen von Mesusot an einer Tür, sowie über Essen und Trinken eine Bracha gesprochen. Nach dem Essen spricht man Birkat Hamason (Tischgebet), das verschiedene Brachot enthält.

Jede Bracha beginnt mit den hebräischen Worten: „Gelobt seist du, Herr, unser Gott, König der Welt…“. Eine Bracha für eine Mitzwa lautet: „Gelobt seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, der du uns durch seine Gebote geheiligt hast und uns aufgetragen hast…“ Wer eine Bracha gehört hat, beantwortet sie mit Amen.

Das Kaddisch ist eines der wichtigsten Gebete im Judentum. Das Gebet ist im Wesentlichen eine Lobpreisung Gottes. Es ist das jüdischen Trauer- und Totengebets, das kein Wort über Verlust verliert, sondern nur die Herrlichkeit Gottes preist. Jissgadal wejisskadasch, schmeh raboh: verherrlicht und geheiligt werde Sein großer Name in der Welt, die Er erschaffen nach Seinem Willen.

Exkurs über den jüdischen Namen „Baruch“

Der biblische Baruch war der Sohn des Neria, er war der vertraute Gehilfe des großen Schriftpropheten des Jeremia. So ist es überliefert. Im Jahre 605 v. d. Zt. diktierte ihm Jeremia seine Prophetenworte. Auf den Propheten Baruch beziehen sich die Träger dieses Namens.

Nicht wenige Juden tragen das Wort Baruch, der Gesegnete, in ihrem Namen, sowohl als Vor- wie als Familienname. Damit ist ihnen eine idealisierte Bezeichnung mit auf den Lebensweg gegeben, eine Hoffnung, ein Wunsch, ein Auftrag gar, ein Name nicht frei von stigmatisierter Ladung, deren Juden sich über die Jahrhunderte immer wieder zu erwehren und zu schämen hatten: Baruch de Spinoza (1632–1677), portugiesisch-holländischer Philosoph und Pantheist jüdischer Abstammung; Juda Löb Baruch (1786–1837), deutscher Journalist, Literatur- und Theaterkritiker, der Geburtsname von Ludwig Börne.

Oftmals entledigten sich Juden ihres „jüdisch“ konnotierten Namens, um nicht als Juden erkannt zu werden und nahmen einen Namen ohne Nebenbedeutung an. „Börne“ ist unverdächtig. Einige änderten ihren Namen, andere wiederum waren einverstanden mit ihrem ererbten jüdischen Namen und trugen ihn mit einem gewissen Stolz, wenn nicht Trotz. Auch dies gehört zur Geschichte der Juden: sich einen neuen Namen geben, um nicht als Jude identifiziert zu werden – eine bewährte Überlebenstechnik. Nicht selten wurde der Name „Baruch“, der „Gesegnete“ eingedeutscht in: Selig, Seeliger, Seliger, Seligmann oder aus dem hebräischen Namen wurde der lateinische „Bendedict(us)“.

Bis zur gesetzlichen Regelung in deutschen Landen war der jüdischen Bevölkerung das Tragen von Familiennamen weitestgehend fremd. Lediglich in einigen Städten hatten sich jüdische Familien vereinzelt und ohne amtliche Genehmigung einen beständigen Beinamen gegeben. In der Regel erfolgte die Namensvergabe jedoch – wie im Judentum üblich – patronymisch: dem Namen des Kindes wurde der Name des Vaters als Beiname hinzugefügt – etwa „Isaac [ben] Baruch“. Das war Isaac, der Sohn des Baruch.

Familiennamen für die Juden

Im französischen Satellitenstaat Königreich Westphalen ordnete das napoleonische Dekret vom 31. März 1808 an, alle Juden hätten „dem Namen, unter dem sie bekannt sind, einen Beinamen“ hinzuzufügen, „welcher der Unterscheidungsname der Familie werden“ solle.

Die Annahme von festen Familiennamen war in den Emanzipationsprozess der Juden eingebunden. Juden waren als Bedingung für erweiterte Bürgerrechte zur Annahme eines unveränderbaren Familiennamens gezwungen. So wurde z. B. in Preußen im „Edikt, betreffend die bürgerlichen Verhältnisse der Juden in dem Preußischen Staate“ vom 11. März 1812 geregelt, dass nur diejenigen Juden, die „fest bestimmte Familien-Namen führen“, das Staatsbürgerrecht erwerben konnten, sozusagen die staatlich dekretierte Assimilation.

Gesetzliche Grundlage für die Amtsblätterverzeichnisse bildete die Kabinettsordre des preußischen Königs vom 31. Oktober 1845, mit der verfügt wurde, dass „die Juden, auch in denjenigen Theilen der Monarchie, in denen gesetzliche Vorschriften über die Familiennamen der Juden noch nicht bestehen, festbestimmte und erbliche Familiennamen zu führen“ hatten, wobei die gewählten Namen genehmigt werden mussten. Das konnte für die betreffenden Juden dann zu einem dauerhaften Problem werden, wenn ihnen, wie nicht selten, ein Ekelname behördlicherseits aufoktroyiert worden war. Das Ministerium des Inneren ordnete daraufhin an, Juden hatten behördlicherseits ihre Namen „in Empfang zu nehmen“. Die Verteilungspraktiken gaben zu jenen Witzen Anlass, die früher in aller Munde waren: Der neue Herr „Blumenthal“ musste für seinen schönen Namen tief in die Tasche greifen. Um sich nur ja das „w“ in seinem Namen zu retten, legte der frischgebackene Herr „Schweißeimer“ aber noch eine viel größere Summe auf den Tisch…

Der Familienname „Baruch“ nahm zum Zeitpunkt des Emanzipationsedikt von 1812 in Berlin in der Häufigkeit den 32. Rangplatz ein. 27,8 Prozent dieser Namensträger änderten ihren Namen in einen anderen ohne antisemitische Ladung. Und aus „Baruch“ wurde „Berthold“.

Im August 1938 wurde in Deutschland angeordnet, dass Juden ihren Kindern ausschließlich (hebräische) Vornamen von einer zusammengestellten Namenliste geben durften. Allen anderen – Nichtjuden – waren diese Namen wiederum verboten. Juden mit Vornamen, die nicht auf der Liste standen, wurden dazu gezwungen, als zweiten Vornamen „Israel“ bzw. „Sara“ zu führen.

Im Runderlass des Reichsministers des Inneren vom 18. August 1938, veröffentlicht im Ministerial-Blatt des Reichs- und Preußischen Ministeriums des Inneren, Nummer 35 vom 24. August 1938, ist dekretiert, welche männlichen Vornamen Juden tragen und beibehalten durften: Barak, Baruch, Berek, alle drei sind Ableitungen des Namens „Baruch“.

*

Psalmen (hebr. Tehillim) sind Lob- wie Klagelieder. Sie spielen in der jüdischen Liturgie und im Privatgebet (z.B. Abendgebet; Gebete für einen Kranken; für Tote; im Trauerhaus) eine große Rolle. Das Buch der Psalmen, auch der Psalter genannt, ist eine Zusammenstellung von 150 poetischen, im Original hebräischen Texten innerhalb der Bibel. Als Gesamtkomposition vollzieht der Psalter eine Bewegung von der Klage (ab Psalm 3) zum Lob (gipfelnd in Psalm 150) zu einem großen Gottesdienst mit Musik, in die zuletzt alles Lebendige einstimmt (Psalm 150,6): „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! Halleluja!“.

Zu den messianischen oder hymnischen Psalmen gehören jene, die von einer einzigen Grundstimmung erfüllt sind. Psalm 96 ist ein messianischer Psalm. In ihm herrscht eine Stimmung reiner Begeisterung: „Singet dem Herrn und preist seinen Namen, verkündet sein Heil von Tag zu Tag! […] Denn groß ist der Herr und hochzupreisen, mehr zu fürchten als alle Götter“.

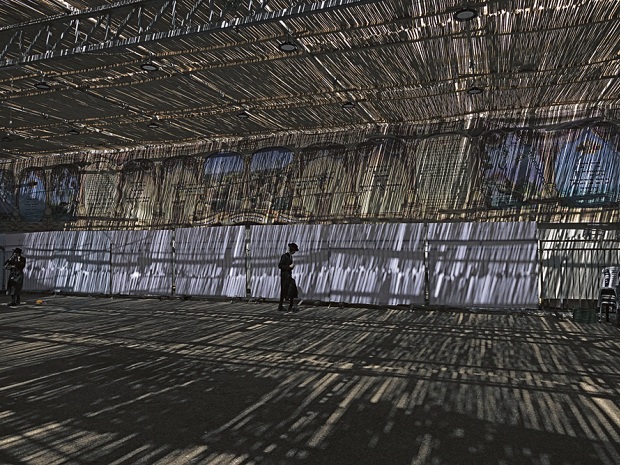

Die Liturgie des synagogalen Gottesdienstes

Im Judentum war der Psalter zunächst ein privater Meditationstext bevor Psalmen in die Liturgie des synagogalen Gottesdienstes integriert wurden. Die psalmodisch vorgetragenen Loblieder preisen die Herrlichkeit Gottes in der Natur oder in der Geschichte Israels.

Dass Psalmen geeignet sind, auf schändliche Weise in ihr Gegenteil verkehrt zu werden, zeigt das Beispiel der (christlichen) Kreuzritter bei der Erstürmung Jerusalems im Jahre 1099: Die muslimischen Bewohner der Stadt waren vor den anstürmenden Kreuzritter-Horden in den Felsendom auf dem Tempelberg geflohen, die Juden suchten Schutz in ihrer Hauptsynagoge in der Hoffnung, die Angreifer würden Gottes Häuser nicht schänden. Die Herrschaft der „Soldaten Christi“ in Jerusalem begann jedoch mit einer Blutorgie. Achtzehn Stunden dauerte das Vergewaltigen, Foltern, Verstümmeln, Erschlagen und Verbrennen. Als sich niemand mehr fand, den man umbringen konnte, wurden aus gnadenlosen Mördern mit einem Mal gottselige Wallfahrer. Noch von Kopf bis Fuß blutbeschmiert, pilgerten sie psalmodierend zur Grabeskirche. Dort verfielen sie in einen Zustand ekstatischer Verzückung, warfen sich zu Boden und breiteten die Arme zum Kreuz, schrien, weinten – und priesen Gott. Sie fühlten sich wie am Himmelstor.

Die Psalmen, im Talmud „Lobpreisungen“ genannt, wurden im Tempel von einem Leviten-Chor gesungen, begleitet von Streich- und Blasinstrumenten. Das Buch der Psalmen könnte man als Ganzes als Gesangsbuch des Tempels bezeichnen. Nach der Zerstörung des Tempels (70 n.d.Zt.) wurden die Psalmen bei den Juden zum beliebtesten Gebetbuch. Sie waren jetzt nicht mehr Teil des Tempelrituals, sondern erhielten eine neue Funktion: Sie wurden zu einem menschlichen Dokument, in dem die Hoffnungen und Befürchtungen, die Freuden und Kümmernisse des Menschen zum Ausdruck kamen. So transzendierten sie die jeweiligen Zeitumstände und das religiöse Dogma und wurden viele Generationen lang zu intimen Freunden und Begleitern von Juden und Christen gleichermaßen.

Als hervorragendes Beispiel aus der Kategorie der hymnischen Psalmen steht der letzte des Psalters, der bereits erwähnte Psalm 150:

Halleluja!

Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in seiner mächtigen Feste!

Lobt ihn für seine großen Taten, lobt ihn in seiner gewaltigen Größe!

Lobt ihn mit dem Schall der Hörner, lobt ihn mit Harfe und Zither!

Lobt ihn mit Pauken und Tanz, lobt ihn mit Flöten und Saitenspiel!

Lobt ihn mit hellen Zimbeln! Lobt ihn mit klingenden Zimbeln!

Hier werden Gottes Taten gepriesen. Und so endet diese Ode an die Freude mit den Worten: „Alles, was atmet, lobe den Herrn! Halleluja!“

Der Psalm wird so auch im Judentum das große Hallel (großer Lobpreis) genannt, dem wiederum das kleine Hallel (Ps 146-149 vorausgeht, so dass sich zum Schluss hin das Lob zu einem gewaltigen Crescendo steigert.

Dreizehnmal kommt in Psalm 150 das Wort „hallel“ (loben/preisen) vor und diese Zahl weist auf den einzigen Gott hin (hebräisch „achad“ = einzig), dem das Lob zukommt.

Der Schluss des Gesamtpsalters im Psalm 150 ist also ein nie endendes vielstimmiges Lob, das das Ziel alles Geschaffenen anzeigt: die Existenz vor Gott in Freude und Lob: Jeder, der atmet, also jeder Mensch, möge Gott loben – ein großer Horizont der Harmonie, die Perspektive auf das ganze Universum, quasi die Unterschrift unter den Gesamtpsalter. Psalm 150 offenbart das Ziel des Psalters und damit auch der gesamten Bibel: das Gotteslob.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung

Judentum und Religion