Ruhen sollst du alle sieben Jahre

Die Bibel gebietet, den Feldern alle sieben Jahre Ruhe zu gönnen. Ökologie wurde im Judentum schon großgeschrieben als noch niemand dieses Wort kannte (JR).

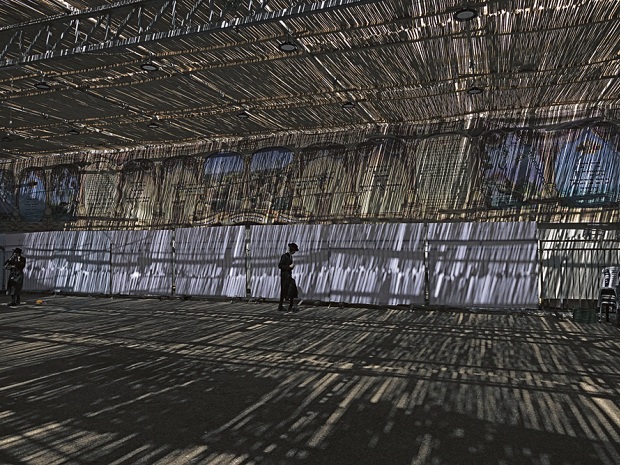

Orthodoxe Juden ernten beim Mevo-Khoron-Kibbutz mit der Sichel.© MENAHEM KAHANA / AFP

Alle sieben Jahre könnte die Landwirtschaft ein zartes Band zwischen den Konfliktparteien knüpfen – zwischen israelischen Juden und „Palästinensern“. Der Grund: das Gebot des Brach- oder Schmitta-Jahres. Das biblische Buch Exodus (23,10 f.) gebietet: „Sechs Jahre sollst du dein Land besäen und seine Früchte einsammeln. Aber im siebenten Jahr sollst du es ruhen und brach liegen lassen, dass die Armen unter deinem Volk davon essen; und was übrigbleibt, mag das Wild auf dem Felde fressen. Ebenso sollst du es halten mit deinem Weinberg und deinen Ölbäumen.“ Auch in den Büchern Levitikus und Deuteronomium steht diese Mitzva, dieses hebräische Gebot.

Ein solches Schabbatjahr – nach jüdischer Zählung das Jahr 5782 – begann nun am Abend des 6. September mit dem Neujahrsfest Rosch HaSchanah. Der Begriff Schmitta kommt ebenfalls aus dem Hebräischen und meint in der Grundbedeutung „Loslassen“. Mit dem Schmitta-Jahr bricht für viele Juden auch das Ringen um eine gesetzeskonforme, halachische Regelung an. Klar ist: Nur die wenigsten Landwirte wollen auf ihre Ernte und die damit verbundenen Erlöse verzichten.

Gelehrte Auswege

Rabbiner sind daher spätestens seit der Staatsgründung Israels 1948 auf der Suche nach koscheren Lösungen. Die Buchautorin Dvora Waysman schrieb kürzlich in der Zeitung „Jerusalem Post“:

„Gelehrte Rabbiner wie der verstorbene Rabbi Abraham Isaak Kook stimmten einem ‚Heter‘ – einer Dispens, einer Befreiung – zu, das Land während des Schabbatjahres an Nicht-Juden zu verkaufen, um es weiterbearbeiten zu können.“ Zudem seien mittlerweile andere Methoden, einen „Heter“ anzuwenden, perfektioniert worden. Dazu gehören vorzeitiges Säen vor dem Schmitta-Jahr, Anbau mittels Hydrokulturen oder Systemen, die ohne Erde auskommen und stattdessen Kies und Schotter verwenden.

Nach wie vor üblich ist das Überschreiben von Land an Nicht-Juden, etwa an drusische Mitbürger. „Heter mechira“ nennt sich das. So können jüdische Bauern weiter produzieren, denn das Land gehört auf dem Papier einem anderen. Auch der Kibbutz Lavi in Galiläa macht von dieser Möglichkeit Gebrauch: „Wir nutzen die Lösung aus der Halacha, verkaufen das Land an einen nicht-jüdischen Besitzer und arbeiten unter seiner Autorität“, sagte der Kibbutz-Rabbiner Jehud Gilad der Journalistin Brigitte Jünger von „Deutschlandfunk Kultur“. Dann dürfe man mit Einschränkungen weiterarbeiten. „Wir säen zum Beispiel nicht, wir helfen nur bei der Ernte und allen Arbeiten, die bis dahin nötig sind. So sieht Schmitta bei uns aus, und wir wissen natürlich, dass es sich nicht um ein echtes Schmitta-Jahr handelt.“

Echte Schmitta praktiziert der Kibbutz nur auf einem kleinen Stück Land, das man nicht anrührt. An den dort wachsenden Melonen kann sich jeder bedienen. Diese tragen die Heiligkeit des siebten Jahres in sich und heißen daher „Keduschat Schevi’it“.

Strenge Kriterien

Der deutsch-jüdische Publizist Chaim Guski weiß, dass Kaschrutbehörden wie die amerikanische „Orthodox Union“ Lebensmittel aus Israel nur dann als koscher zertifizieren, wenn das Land im Schmitta-Jahr in nichtjüdischem Besitz war oder die Waren aus Zutaten bestehen, die vor dem Brachjahr geerntet wurden.

Eine gänzlich andere Lösung, dabei juristischen Beistand und eine „unglaubliche Chance“ verspricht die israelische Organisation „Agudat Schmitta“: weder Verpachtung noch gemeinsame Eigentümerschaft, sondern „100-prozentigen Besitz“. Setze man die Organisation als Mittler und juristischen Treuhänder ein, sei dies „die ultimative halachisch-legale Lösung, die heutzutage zur Verfügung steht und es allen Juden ermöglicht, Schmitta einzuhalten“. Unklar bleibt, wie gemeinnützig diese Organisation wirklich ist.

Schwierige Umsetzung

Juden aber, die bürokratische Papierkniffe grundsätzlich als unkoscher erachten, sehen nur einen Ausweg: bei Nichtjuden zu kaufen, von arabischen Landwirten in Israel oder bei „Palästinensern“. Doch auch da ist schon getrickst worden. Jüdische Bauern hatten auf eigener Scholle produziert und ihre Erzeugnisse zu einem arabischen Landwirt transportiert.

Welche Optionen bleiben dann noch? Grundsätzlich ist es möglich, auf Importe zurückzugreifen. Die Schmitta gilt nur in Israel und nur für jüdischen Boden. Anzeigen in Zeitungen klären darüber auf, von welchen Geschäften es koscher ist zu kaufen. Manche Lebensmittelketten bieten in diesem Jahr ausschließlich arabisches oder importiertes Gemüse und Obst an. Autorin Waysman bekennt jedoch, es sei „nicht leicht, das Schmitta-Jahr in Israel einzuhalten“.

Ganzheitlicher Aspekt

Reform-Rabbinerin Dalia Marx aus Jerusalem will das Schabbat-Jahr gar nicht auf den Aspekt der Feldarbeit begrenzen. Ihrer Meinung nach übersehen die Frommen „das Wesentliche: den ethischen Punkt, den ökologischen Punkt, den zwischenmenschlichen Punkt, den Aspekt der sozialen Gerechtigkeit“, wie sie gegenüber „Deutschlandfunk Kultur“ erklärt. Denn das Schmitta-Jahr betreffe auch das Thema Schulden: „Nach sieben Jahren sollen die Schulden vergessen sein. Es geht also um soziale Gerechtigkeit. Wenn man Eigentum hat und ein materiell gutes Leben führt, muss man Solidarität mit denen zeigen, die all das nicht haben.“

Rabbinerkollege Gilad findet es faszinierend, „dass sich Schmitta tatsächlich mit Problemen befasst, die wir in der modernen Welt in verschiedenen Dimensionen vorfinden“. Damit meint er Ökologie, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. „Die Idee, dass wir die Natur nicht einfach nur ausbeuten, sondern auch sich selbst überlassen sollen, damit sie sich entwickeln kann.“

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung

Judentum und Religion