Das Neujahrsfest der Bäume - Tu BiSchvat

Traditionell werden getrocknete Früchte und Nüsse gereicht. © WIKIPEDIA/ Gilabrand

An Tu BiSchvat wird der Natur und ihren Gaben gedankt. Der Feiertag geht auf den landwirtschaftlichen Kalender im alten Israel zurück. An diesem Tag ist es sogar verboten zu fasten. Traditionell wird der Tisch mit sieben Früchten gedeckt: Weintrauben, Oliven, Granatäpfel, Nüsse, Feigen, Datteln und Getreide. Israelische Schüler machen an diesem Tag häufig einen Ausflug und pflanzen Bäume an.

In der jüdischen Tradition wird am 15. Schvat „Tu BiSchvat“, der „Tag der Bäume“ oder auch das „jüdische Neujahrsfest der Bäume“ begangen. Dieses Jahr fällt er auf den 24. Januar. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen erkläre bereits 2012 den 21. März zum Internationalen Tag der Wälder, was seitdem auch gefeiert wird. Der Feiertag „Tu BiSchvat“ geht auf das Traktat Rosch HaSchana der Mischna zurück und es werden zwei Mizwot aus dem 3. Buch Mose 19, 23–25 „Wenn ihr in das Land kommt und allerlei Bäume pflanzt...“, an diesem Feiertag erfüllt.

Wachstumszeit für Bäume

Die erste Mizwa besagt, dass der Verzehr von sogenannten Orla-Früchte nicht erlaubt ist. Darunter versteht man Früchte, innerhalb der ersten drei Jahre nach ihrer Anpflanzung. Der Verzehr der gereiften Früchte eines Baumes ist erst im dritten Jahr nach ihrer Anpflanzung oder nach „Tu Bischwat“ erlaubt.

Der Vers 3. Buch Mose 19, 23–25 sagt auch: „so lasst ihre ersten Früchte stehen, als wären sie unrein wie Unbeschnittene. Drei Jahre lang sollen euch die Früchte wie unbeschnitten gelten; sie dürfen nicht gegessen werden.“

Im darauffolgenden Vers heißt es: „Im vierten Jahr sollen alle ihre Früchte unter Jubel dem Herrn geweiht werden.“ Hieraus leitet sich das Prinzip „Neta revai“ ab – auch die Früchte des vierten Jahres werden nicht gegessen, sondern als „Dankopfer“ dem HERRN in Jerusalem gewidmet. Die jüdische Tradition leitet zudem aus 5. Mose 14 den „Ma’aser Scheni“ und „Ma’aser Ani“ ab, den zehnten Teil für Jerusalem und den zehnten Teil für die Armen.

Weil das Neujahrsfest in der Tora nicht als ausdrückliches Fest festgelegt ist, wird es heute in Israel auch eher als ein „kleines Fest“ betrachtet. Es ist ein Missverständnis zu glauben, dass es sich um einen Feiertag handelt, der vom jüdischen Nationalfonds „Keren Kayemet LeIsrael“ im Jahre 1901 ins Leben gerufen wurde, um die Anpflanzung von Bäumen in Israel zu befördern. Die Tradition ist schon viel älter und geht wie oben geschrieben auf die Mischna im Traktat Rosch HaSchana zurück.

Doch warum benötigen Bäume überhaupt ein Neujahr? Einige Kommentatoren erklären, dass sich diese Mischna auf die Gesetze des Ma´asers (Zehntel) bezieht, das jährlich von den Bäumen abgesondert werden muss. Alle Bäume, von denen das Ma´aser abgesondert wird, müssen demnach aus demselben Jahr stammen, und der Jahresbeginn dafür ist der 15. Schvat.

Verantwortung des Menschen gegenüber der Natur

Obwohl die Mischna dieses Datum nur im Zusammenhang mit Ma´aser erwähnt, hat es sich im Laufe der Zeit dennoch zu einem „jüdischen Tag der Bäume“ entwickelt, an dem auch wichtige Themen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit behandelt werden, die im Judentum schon seit tausenden von Jahren Relevanz haben. Eigentlich schon seit dem ersten Menschen, „Adam HaRischon“. Nach der Erschaffung des Menschen führte G'tt ihn durch den Gan Eden (Garten Eden) und zeigte ihm die Schönheiten der Schöpfung. Anschließend warnte G'tt Adam davor, diese wunderbare Welt zu zerstören, da es niemanden gäbe, der dies rückgängig machen könnte (außer G'tt natürlich). Dies könnte man als generelle Verantwortung des Menschen interpretieren, sich für den Schutz und den Erhalt der Schöpfung einzusetzen, um somit unsere Erde vor Zerstörung und Verschmutzung zu bewahren.

Auch die Tora weist gleich zu Beginn der Menschheitsgeschichte auf diese Verantwortung hin. Nach der Schöpfung des Gan Eden wird berichtet, dass der Gan Eden Adams Lebensraum sein wird. Dieses Privileg bringt jedoch Verpflichtungen mit sich, und es ist Adams Pflicht, ihn zu bearbeiten und zu hüten. Dabei ist es allgemein akzeptiert, dass die offensichtliche Bedeutung stets erhalten bleibt, auch wenn es eine tiefere Erklärung gibt. So deutet dieser Vers auf die Pflicht der Menschheit hin, ihren Lebensraum zu hüten und keinesfalls zu zerstören.

Die Tradition Bäume zum Erhalt der Schöpfung zu pflanzen geht auf einen Midrasch (Midrasch ist die Auslegung religiöser Texte im rabbinischen Judentum) zurück (Vaikra Rabba Kap. 25:3). Der Midrasch stellt die Frage, wie es möglich sein solle, gleichzeitig G'tt zu folgen und an ihm festzuhalten, wenn er durch Wasser geht und fressendes Feuer ist. Als Antwort wird gesagt, dass man ihm (G'tt) folgen soll, indem man sein Verhalten imitiert: Genau wie G'tt am Anfang der Schöpfung Bäume pflanzte, sollen auch wir seinem Beispiel folgen und Bäume pflanzen.

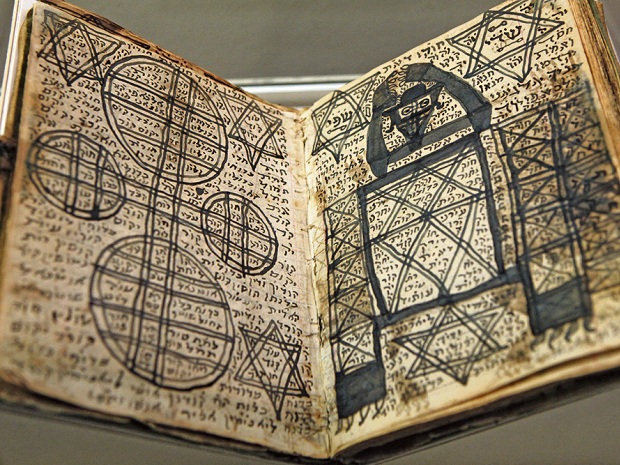

Hinweise im Talmud

Es lassen sich noch weitere Stellen im Talmud heranziehen, um die Bedeutung von Bäumen zu verdeutlichen. Da ist zum Beispiel die Stelle über den jüdischen Gelehrten „Choni der Kreiszieher“ (Taanit 23a). Auf einer Reise sah Choni einen Bauern, der gerade dabei war, einen Johannisbrotbaum zu pflanzen.

Choni fragte ihn, warum er das tue, da er schon sehr alt sei und der gepflanzte Baum erst in 70 Jahren Früchte tragen werde. Der Bauer antwortete, dass er seinerzeit einen Johannisbrotbaum von seinem Vater erhalten habe, und deshalb pflanze er nun auch einen, damit auch seine Kinder und Nachkommen Früchte eines solchen Baumes genießen können. Dies soll uns verdeutlichen, dass uns befohlen wurde, für die Zukunft unserer Nachkommen vorzusorgen, und diesen eine saubere Welt zu hinterlassen.

Im Judentum gilt die allgemeine Auffassung, dass diese Welt für den Menschen geschaffen wurde und alle anderen Schöpfungen, wie Tiere und Natur, hier sind, um dem Menschen zu dienen und sein Leben zu erleichtern. Wenn die restliche Schöpfung diesen Zweck erfüllt, dann ist das der beste Tikkun (Verbesserung) für sie, weil sie dadurch dem „Nezer HaBria“ (Kranz der Schöpfung – dem Menschen) zur Erfüllung seiner Aufgabe verhilft. Wenn jedoch Meere und Ozeane verschmutzt, tausende Hektar Wald gerodet und die Luft mit schädlichen Gasen verpestet wird, nur aus Geldgier und Rücksichtslosigkeit, dann überschreitet dies unsere Befugnis. Wie ein Arbeiter keine Befugnis hat, das ihm zur Verfügung gestellte Werkzeug zu zerstören und rücksichtslos damit umzugehen, darf auch der Mensch nicht auf diese Art und Weise von der Welt Gebrauch machen!

Doch wie begeht man „Tu BiSchvat“ eigentlich?

Traditionell werden zu „Tu BiSchvat“ die sieben Arten des Landes wie Gerste, Feigen, Oliven, Trauben, Weizen, (Dattel-)Honig und Granatäpfel verzehrt. Da sich das Fest eindeutig auf die Landwirtschaft in Israel bezieht und in früheren Jahrhunderten in der Diaspora keine frischen Früchte verfügbar waren, waren Juden gezwungen Trockenfrüchte zu konsumieren. Deswegen reicht man auch heute diese zusammen mit Nüssen den Gästen während des Festes.

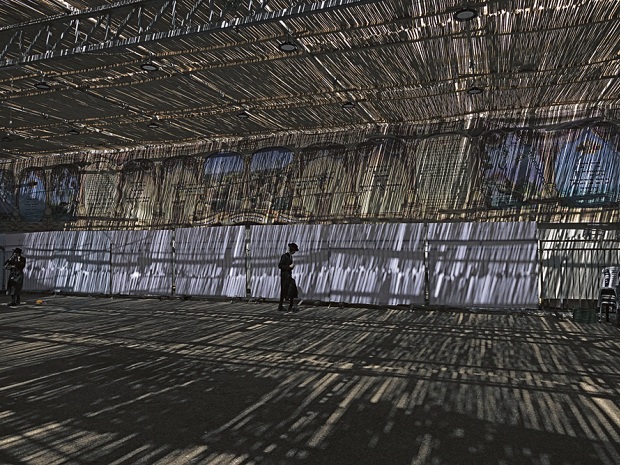

Obwohl sowohl getrocknete als auch frische Früchte überall zum Verkauf angeboten werden, initiieren Städte, Gemeinden, Schulen und Kindergärten oft Baumpflanzaktionen. Schon von klein auf sollen auch weniger religiöse Israelis eine Verbindung zum Verheißenen Land entdecken.

Sehr geehrte Leser!

Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:

alte Website der Zeitung.

Und hier können Sie:

unsere Zeitung abonnieren,

die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen

sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung

Judentum und Religion